| 2008年01月31日(木) |

080131_ブログの効用 |

ここ二、三日のブログのカウンターが二割くらい高く出ていました。

一体どんな話題に反応しているのかな、と思ってアクセス分析を開いてみると、検索キーワードは「北海道物産展 東京」というキーワードが一番多いことが分かりました。

なるほど、北海道物産展の関係者の方が、どれくらい話題になっているかをブログの検索で知ろうとしているという推測が出来そうです。

自分たちの仕掛けが多くのブログで取り上げられているということが、周知の一つの目安になるというのは面白いですね。

ブロガーは外の記事を拾い集め、世に送り出す手伝いをしているという認識が広まってきたのでしょうか。

ブログも質が問われるようになりつつあるようです。

| 2008年01月30日(水) |

080130_こんな日もあるものさ |

朝の新宿駅。なにやら怒号がしたかと思ったら、おじさんと若者がもにあいになっていました。若者の方が手を出したようで、おじさんの方が「警察を呼んでくれ!」と叫んでいます。

私も警察へ駆け込んでみると、もう周りの人が先に飛び込んでいたようで、お巡りさんが出て行きました。朝からあまりよい気分ではないところから始まった一日。

午前、午後と、年明けから交渉をしてきた案件が、どうも思うようにはうまくいかない雰囲気になってきました。夜遅くまで粘ってみたけれど、状況はあまり好転の気配がありません。次善の策を講じて対処しなくてはならないようで、ちょっと憂鬱。

夜は男子ハンドボールが負けたという知らせ。女子に続いて男子までも…。

家に帰るとビールも切れてる。

長い人生、こういう何事もうまく行かない一日があるものです。こういうときの気分転換が大事なんですね。

よっしゃ!今日は早く寝るとしますか。

| 2008年01月29日(火) |

080129_食べ物と農業を考える |

大学時代の同期で、今は農業大学の先生をしている友人のAさんと10年ぶりに一杯やりました。場所は経堂駅のすぐ近くの農大通りの喫茶店みたいな飲み屋さん。

農業大学には農家の親の後継者となるべき若者も多く、「彼らに希望のある農業をしてほしい」とAさんは言います。

「小麦が値上がりをする傾向にあるだろう?」とAさん。

「そうだね、パンやパスタなども連動して値上がりをするんだろうね」

「その一方で米価は値下がりをしているんだよね」

「考えてみたらそうだね。菓子パン一個が120円だとすると、茶碗一杯のご飯なんて50円くらいなものだけどね」

「マリーアントワネットが、民衆がパンを求めて暴動を起こしたときに『パンがなければお菓子を食べればよいのに』と言ったとされているけれど、パンが値上がりしたらご飯を食べればよいと思うんだけどな」

なるほど面白い。これだけ安定して取れる日本民族の主食を日本人がどうしてこんなに食べなくなったのでしょうか。

「米にもいろいろ特質があって、コシヒカリなんかはモチモチ、ネトネト系でこれが目指すべき美味しさという時代がずっと続いたでしょう?」

「北海道もあの寒冷地ながら、もちもち系の米作りのための品種改良を進めているよ」

「ところが、Y野屋の牛丼などは北海道のどちらかというとパサパサ系の米を仕入れているんだよ。それは汁だくにはもちもち系よりもパサパサ系の米の方が良く合うという嗜好からなんだ。だから僕は『家には米びつを三つ置いてはどうか』と言っているんだ」

「それはどういう意味だい?」

「東南アジアへ行くと、そこのお米はインディカ米と言って、粒が縦長でパサパサした系統の米なんだけど、これがその国の地元料理には実に良く合うように出来ている。つまり、米を使った料理のバリエーションに合わせた米を三種類くらいもっていて、使い分けるような食べ方をすると、もっとご飯が美味しく食べられるんじゃないかと思うんだ」

なるほど、カレーにはもちもちしたコシヒカリよりも、パラパラしたご飯の方が合うしね。でも米びつを三つももてるかな。

※ ※ ※ ※

「穀物が食べ物になるかバイオエネルギーになるかのせめぎ合いが始まっているだろ?」とAさん。「牛肉は日本では脂の乗った霜降りの肉が珍重されているよね」

「そうだな。やっぱり脂が乗っていると旨いよ」

「牛のあの脂を作り出すのは実は穀物なんだ。赤肉は草が作り出す。だから牛の餌に穀物を入れることで霜降りを作ろうとしているんだ」

「へえ、そうなんだ。そんなこと初めて考えたな」

「日本人がいつまで霜降りをありがたがるのかな。アメリカのステーキは赤身の肉の旨さを味わっているだろう。穀物が高くなると霜降りはいよいよ食べづらくなるから、日本人も今から赤身の肉の旨さにもっと気付いた方が良いと思うけどねえ」

農業の最先端には、我々の固定観念を打ち破るような新しい技術や話題が満ちあふれていました。

もっと食べるものについて勉強をしないといけないんだなあ。

| 2008年01月28日(月) |

080128_賑わいの公共性 |

日本に良い広場を求めよう、という懇談会の第二回目を行いました。

考えてみれば見るほど、日本にはろくな広場がありません。懇談会の委員の皆さんの意見でも、新橋のSL広場やお台場海浜公園くらいが評価されるくらいです。

それ以外にもたくさん広場はあれど、建築物に付随する広場は建物にとっての添え物に過ぎず、広場を考えた建物はありません。

おまけに、良い広場の状態とはその広場がたくさんの人に愛されて賑わっているかどうかが一番の指標。

日本で賑わうのは通りであっても広場ではありません。「日本人は流れていないと安心できない」と言った人もいますが、まさにそのとおり。広場にいると不安なのが日本人のようです。

広場が賑わえないのは、広場だけでものを見ているから。広場を考えるには回りの建物との関係で見なくては駄目なのです。

建物から人が広場へ滲み出てきて、そこで広場にカフェが展開する…、それがフランスやイタリアの賑わいの広場の姿。

日本では、建物は広場に何が出来るか、広場は建物に何が出来るか、というような互いに貢献し合うことを考えるようなプランが存在しないように思います。お互いが空いてから奪うことだけを考えているようなプランはうまくいくわけがないのです。

※ ※ ※ ※

日本では広場や道路の管理者が不公平を許さない、と言う立場を協調するあまり、少数の例外的な事例さえ認めないという一貫した態度で管理をしてしまいます。そこには突拍子もないようなおもしろさが出現するはずがありません。

常に事前に問題点を取り除いた問題のないものだけが置かれるだけです。

大事なことは、不公平を正したかという指標だけではなくて、その結果賑わいが演出されてそこを利用する人が幸せを感じているかどうかという指標です。

この二つの指標のバランスが大事なのであって、片方だけが100点でもう片方が0点では行けないのだと思います。

社会の中で賑わっているということに、価値や公共性を見いだすような考え方の転換が必要です。

ただ一つの指標を守り通すのではなく、複数の指標でバランス良く点数を稼げるかどうか。そんな価値観がまちづくりにも必要なように思います。

| 2008年01月27日(日) |

080127_布奈山神社の心残り |

長野県水辺の会の研修会の二日目です。

今日はもう朝ご飯を食べた後は自由解散という予定。私も朝早くに起きて食事前に一風呂浴びる幸せを満喫です。

朝戸倉駅を8時13分の電車だったのでホテルを早く出ることにしていたのですが、昨夜知人から「帰る途中に良い神社があるよ」という耳寄りな情報を耳にしていました。

その神社とは水上布奈山(みずかみふなやま)神社。何がすばらしいって、江戸中期に再建された神社の本殿にすばらしい彫刻が施されていて、それが国の重要文化財になっているとか。

江戸の中期に、このあたりでは立川(たちかわ)流と大隅(おおすみ)流という腕の良い大工の流れがあって、諏訪大社でも下社の春宮と秋宮にはすばらしい彫刻が施されていたのを思い出しました。そしてここの神社には、そのうちの大隅流の大工の手によるすばらしい彫刻だというのです。

これは是非とも見ておかなくては、と思い、早起きをしてタクシーに乗って神社の前で降ろしてもらったのですが、日曜の朝早くでは文に鍵がかかっていて中の本殿が見られないのでした。がっくり…。

本殿は総ケヤキ作りのすばらしいものだというのですが、いまではそれを囲うように覆っているのですが、さすがに重要文化財と言うことなのでしょう。自由に見学というわけにはいかなかったようです。

実に残念で心残り。きっとまた来るように、という思し召しなのでしょう。また次に来たときのお楽しみにしておきます。

失敗したナー…、とほほ。{/kaeru_shock2/}

| 2008年01月26日(土) |

080126_長野県水辺の会の研修会 |

朝早く起きて6時半の電車に乗り池袋駅へ向かいます。

池袋で7時55分発上田行きの高速バスに乗り長野県へと出発です。風は身を切るように冷たい冬の一日ですが、天気は快晴、関東の冬は明るくて良いですね。

バスが高速に乗ったところでもう渋滞気味。天気の良い週末ですから、長野や新潟方面へのスキーリゾートの車が多いみたい。

上田には予定時間から10分くらい遅れて到着しましたが、接続の電車の時間までには余裕があったのでこれは大丈夫。今日の目的地のしなの鉄道戸倉駅には12時10分に到着です。

※ ※ ※ ※

会場に着くと、昔お世話になった懐かしい人たちの顔が見えます。その一方で、一緒にダイビングをした人たちの姿はあまり見られずちょっと寂しい思いも。これも時の流れでしょうか。

今日の午後は、NPOの研修会でこの一年間の活動や日頃の研究の成果の発表会が行われました。

今年で80歳になる蝶に関しては誰もが一目置く市井の蝶研究家のHさんは10年前と変わらずに、若々しい講演を聴かせてくださいました。

「蝶は彼らが生息できない道路、線路、住宅地といった大きな裸地の空間があると移動が出来ません。オオムラサキという蝶を調べてみると、生息地の山から川べりのエノキの群落へ移動するときに、山裾から川の群落までの距離が500mに達するともう渡れないのです」

「しかしそんなときでも、その途中にちょっとしたケヤキの林があるとそこで一度産卵をして、翌年にその子供が川縁へ移動するという現象も見られます。こういうのをビオトープネットワークと言いますが、こういう現象を一つ一つ積み上げていって、彼らが行動を広げられるような社会にして行かないといけません」

「ゼフィルスと呼ばれるシジミチョウの仲間は体が小さくて行動範囲が小さい種類があって絶滅の危機に瀕していますが、その中には、高い山の上流域で河川が1年や2年の間に氾濫をして河原の草を根こそぎ流してしまい、そこに生えてくる背丈の低い草を食草にしているものもあります。こうした蝶のためには砂防工事で土砂を止めてしまうことはマイナスに働くこともあります。そうしたときには河原をひっくり返すなど、洪水に似た環境を人工的に作ってやらなくてはなりません。難しいものですね」

飛ぶ蝶の影を見ただけで蝶の名前を言い当てるとまで言われた伝説の研究家のHさんの、するどい眼力をまた見せて頂きました。

※ ※ ※ ※

夜はみんなで宴会。昔は夜遅くまで飲んで、近くのうどん屋まで食べに走ったものですが、もうそこまでする人はいませんでした。

この席には、国の河川行政の先輩お役人のKさんも参加してくれましたが、この方も同じようなシンパシーでこの会を温かく見守ってくれている方です。

このKさんは、河川事務所の所長をしていたときに一つのエピソードがあります。それは、河川事務所が木で櫓を組んだ木工沈床という装置を川に沈めて、こういう魚の隠れ家があると川魚が寄りつく、ということを主張していたときのことでした。

Kさんがこの会の人たちと「本当に木工沈床を設置したら魚が寄りつくのか」と問答になったときに、「それなら実際に潜って調べてみよう」ということになり、ダイビングの免許を取って、会のダイバーたちと一緒に潜って木工沈床の中の様子を見たのだそうです。

「その結果はどうでしたか?」と私。するとKさんは「確かに魚はいるんだけど、いるのは陸側からの水がしみ出して湧いているようなところに限られていたんですよ。ビオトープだと言って、隠れ家になるような装置があれば魚はすぐに住み着くと思っていたけど、やつらはやつらで気持ちの良いところにしかいなかったというわけだね。いやこの目で見てよく分かったよ」とのこと。

河川行政が生態に配慮するようになったとは言え、河川を仕事にする人で、ここまで気持ちを入れている人はそうはいないと思います。探せば人はいるものです。

すごい人たちと一緒にいると力が湧いてきますね。穏やかな飲み会で懐かしい昔話に花を咲かせたひとときでした。

| 2008年01月25日(金) |

080125_明日は長野へ |

明日から明後日にかけて、長野県長野市の少し南側にある戸倉上山田温泉に出かけてきます。

私はNPO法人長野県水辺環境保全研究会という会に入っているのですが、ここの総会がここ上山田温泉で開かれるのです。

この会とは、松本市で2年半を過ごしたときに仕事を通じてお付き合いが始まり、この会の方からの勧めでダイビングも始めたのでした。

そのときの殺し文句は、「あなたは造園屋だなどと言って、陸上の生物のことを少しは知っていると思っているかも知れないけれど、生き物が生きる上で一番大切なのは水辺の環境です。さらに言えば水の中を知らなければ生き物の世界を知ったことにはならないよ」というものでした。

心に響く言葉を言われると弱い私はそれに反応して、やがてダイビングを始めました。

そうしてダイビングを始めてみて、海の中の生き物の世界のおもしろさを知りました。また同じ海に何度も一緒に潜った友人や知人たちとは良い思い出がたくさんできました。これもまた出会いの成果でした。

それ意外にも公私にわたっていろいろとお世話になった人たちがたくさんいる会なので、この時期行けるものなら総会に出ておきたかったのです。

※ ※ ※ ※

そしてもう一つ。いまちょうどこの温泉街に、当時学校に行けなかった娘のクラスの担任だったA先生が赴任しているのです。

年賀状でそれを知っていたので、今回の訪問に合わせて連絡を取って、明日の午後に会うお約束をしています。

約9年ぶりにお会いするのですが、年賀状ではあまり変わっていない若々しい姿。会うのを楽しみにしています。

そう言う話を娘にしたところ、「じゃあ手紙を書くから持って行って」とのこと。明日の良いお土産が出来ました。

さて明日は高速バスで向かうので早起きです。天気は大丈夫だろうなあ。

| 2008年01月24日(木) |

080124_北海道物産展in東京 |

職場からの帰りに通り道の小田急デパートの前を通ったところ、「冬の北海道物産展」というポスターが貼ってありました。

期間は1月23日〜29日とあります。これまでも東京での物産展では北海道のものがダントツの人気、と聞いたことがあったので、どれくらいなものかと興味が湧いて行ってみました。

なるほど、デパートの11階の催事場には北海道各地からの物産屋台が所狭しと並んでいます。

ほほう、小樽からは「巽寿司」さんに、ホタテラーメンがウリという旭川ラーメンの「一蔵」さんですか。ラーメンは売り切れですね。

売り切れと言えば、六花亭のマルセイバターサンドも売り切れ。さすがに人気が高い。

変わったところでは厚岸から味覚ターミナルコンキリエのカキ弁天島丼ですね。滝川の松尾ジンギスカンに砂川北菓楼のスイーツも出ていますよ。

こういうところでは案外北海道にいても知らないお店の知らない商品が売っているので楽しいものです。

お寿司なんて結構高い値段が付いていましたが、それでも列を作って席が空くのを待っていましたよ。東京の人は金持ちじゃあ!

※ ※ ※ ※

そんな中で見つけた「こんなの北海道で売ってるの!?」ナンバーワンは、札幌自然村フーズの『ミネラルウォーターの源』という商品。

原材料は黒松内町から取れる貝の化石。これをペットボトルに入れて24時間たてば、石の中のカルシウムが水に溶け出してアルカリイオン水が飲めて健康になる、という触れ込みです。

「こんなのが北海道で売っているんですか」

「北海道よりは東京の方が売れますね。以前は東急ハンズにも置いたことがあったんですが、やっぱり対面で説明をしないと売れないんですよ」とのこと。

私自身対面販売には実に弱い、と来ています。(それほどでもないでしょうに…)と心の中で思いつつ、最後にはしっかり一袋買っていました。お値段は1リットル用で1890円。本当に弱いナー

北海道物産展は確かに人気でした。やっぱり出ているものは新鮮、安全、美味しい、というイメージを感じました。

そういえば蕎麦はなかったなあ…、うーむ。

| 2008年01月23日(水) |

080123_雪が降る |

雪です。東京に雪が降りました。

家の窓を開けて下を見ると、坂の斜面が白くなっています。雪景色なんて懐かしい光景です。

なんとなく道行く人があたふたしているようで可笑しいですね。雪が当たり前の人間には心構えに余裕があるような気がします。

雪が降ることがニュースになるとはね。

職場から新宿を撮ってみましたが雪の様子が分かるでしょうか。外は結構降っているんですよ。

しかしすぐに解ける雪なので傘が必要。子供の時の北海道では雪の時は傘を差しませんでした。払えば落ちるから。

今では北海道でも雪の日に傘を持ち歩く人が増えました。ファッションと言うよりは雪がそれだけ融けやすくなったのかも知れませんね。

| 2008年01月22日(火) |

080122_足すのか引くのか |

夜にちょっとだけ情報交換会に出て、ビールを飲みながらスナック菓子だけで飯も食べずに話をし、終わって帰れば家に着くのはもう12時過ぎ。

なんだか時間の使い方が下手だなあ。

こんな時間に家に着いたのでは、もう夜食を食べても体に悪いと思い、夜はバナナとトマトで軽くすませます。

日本人は体の調子が悪いときには、栄養剤やサプリメント、美味しいものなど、何かを食べて調子を整えようとしがちです。

何かを加えて整えようという考え方もあれば、その一方で、ものを引いて整えるというやり方もありそうです。調子が悪いときには余計なものは食べずに、自分の治癒力で体調を整えるというやり方。

いろいろな栄養素のものを食べてダイエットに失敗するのは「合成の誤謬」。全体をちゃんとみていないから。

加えるのか引くのか。この両方のバランスが大事。

明日の朝はちゃんと食べようっと。

| 2008年01月21日(月) |

080121_トマトと卵の中華料理 |

年末に友人の家へ遊びに行って、中国人の奥さんに教えてもらった中華料理を試作してみました。

材料はトマトと卵だけですが、これがいけるんです。

作り方も至って簡単。トマトを八分割に切って、卵を溶いておきます。

まずフライパン(私は中華鍋だけど)に薄く油を引いて、卵を軽く半熟くらいに炒め、一度皿に移しておきます。次にフライパンにもう一度油を入れて、今度は切ったトマトを炒めます。

トマトを炒めるととろっとしてきますが、ここで砂糖と塩を入れて味付け。調味料もこれだけなのです。味はお好みで調整してください。私は少し甘めが好みですがね。

トマトがある程度炒められたら先ほどの卵を入れて合わせます。最後にネギを切ってぱらぱらと添えればできあがり。

これは上海料理の定番なのだそうですよ。香辛料も使わないので優しい味で、しかもトマトの酸味と卵の味がマッチしてすごく美味しいのです。

原材料費は100円もかかってないのに、立派な中華の一品のできあがり。どうぞお試しあれ〜。

※ ※ ※ ※

ちなみにうちの奥さんが、用意していてくれた砂糖と塩を入れてあるビンが全く同じです。

最初はマジックで「さとう」と「しお」と書かれていたのですが、使っているうちに消えてしまったので、消えないようにガムテープ文字で「サト」と「シオ」と書いてあります。いろいろ工夫してるんですよ、へへへ。

| 2008年01月20日(日) |

080120_ウルトラマン商店街 |

午後に自転車をかついで、やっと東京デビューを果たしました。

最初は練習のつもりで、小田急線の各駅停車に乗って十一番目の駅の経堂駅で降りてみました。初めて東京の知に降り立った瞬間です。

はずしたタイヤを交番の横で組み立てて、経堂駅を出発。今日の目的地は祖師ヶ谷大蔵駅のウルトラマン商店街です。

ここは小田急線の阻止柄大蔵駅をはさんだ南北の長い小路が商店街になっています。そして、三年前の2005年4月にこのあたりの三つの商店街が合併して、ウルトラマン商店街になったのだとか。

ウルトラマンの名前を使っているのは、近くの砧に円谷プロがあったからなのだそうです。商店街の三つの端っこにはウルトラマンが空を飛んでいる像が飾られています。

よく見ると三体とも違うウルトラマンの像でした。一つはウルトラマン、次は帰ってきたウルトラマン、三つ目はウルトラ兄弟の長男のゾフィーでした。ウルトラマンに関わるイベントなどもやられていて、一つの話題性を追い求めています。

とにかくウルトラマンというテーマでまちづくりをするのなら、それを貫いてみることですね。それにしても、細い通りの商店街は随分賑わっていました。

人がたくさんいるというのはすごいなあ。

※ ※ ※ ※

結局今日は、そこから家まで自転車で帰ってきました。

とりあえず分解と組み立て、持ち運びができて、今日の走行距離は24kmでした。

| 2008年01月19日(土) |

080119_ノウ・フー |

とある試験の話をしていて、情報管理の話になりました。

どんな組織でもそうですが、知識や経験は一生懸命に頑張る人にどんどん集積します。すぐ隣にいても、その問題を直接担当しなければどうやって解決したのか、という工夫や知恵はなかなか伝わらないものです。

ここでは「公開知(こうかいち)」と「暗黙知(あんもくち)」という言葉が使われます。公開知とは誰もが知っている情報ですが、暗黙知とはその人だから分かっている知恵のようなものです。実際には有用なことなのですが、はっきりとした形では外に出てこない性格のノウハウのようなものですね。

※ ※ ※ ※

たとえば私の得意分野で言うと、お蕎麦を切る切り方は参考書などを読めば分かりますが、実際にそこに書いてある文章を読んだだけではなかなか上手に切れないものです。

実際に本のように切っているところを見てもらって「あ、そこはこういう気持ちで押さえるんだよ」とか「もう少し刃をスライドした方が良いよ」などというアドバイスがもらえるととたんにうまくいくということもあるのです。これが公開知と暗黙知の違い。

そして、そういう特定の個人に集まってしまう暗黙知をどのようにして組織全体に広げるか、ということは組織を運営する上では大変頭を悩ませるマネジメント分野です。

特に人の多い大組織では、どこかに知恵がありそうな気がするのですがなかなかそこにたどり着かないというもどかしさがあります。

「そういうときはどのようにしたら良いのでしょうか?」と私。すると相手の方は「私たちはそういう状況に対応するためにノウ・フー情報を集めて提供するようにしています」

「ノウ・フー…ですか?それは一体?」私自身ノウ・フーなんて初めて聞きました。

「どうやってやるかの知恵をノウ・ハウっていいますよね。英語のknowhowです。その『どうやって』のhowが、『誰か』をさすwhoに置き換わった単語で、knowwho(ノウ・フー)と言うんです」

「へー、なるほど」

「細かいことは探しても出てこないけれど、この手の問題ならばあの人が詳しいようだ、という事が分かれば、その人に聞けばよいのです。だから社員の一人一人に得意分野やアドバイスできる分野のキーワードを登録させて、ネット上で検索できるようにしているんです。分からないことは知っている人に聞くのが一番良いんですよ」

確かに、細かい悩み事にずばりと答えてくれるQ&Aはなかなかないものです。それをいつまでも探すくらいだったら、知っていそうな人に「これはどうするの?」と訊いた方が早いですもんね。

ノウ・フーとは面白い単語でした。これからは使わせてもらうことにします。

それにしても、自分自身がノウ・フー情報として登録できることは何かな?とりあえずは蕎麦打ちかな。それも、出張イベントも可、なんていうのは、案外求められる人材かも。

職業のような身分に頼るのではなく、職場の名刺を使わずに「あなたは何が出来ますか?」と訊かれたときに答えられるなにかを持てれば人生はきっともっと豊かになるなあ。

| 2008年01月18日(金) |

080118_省エネ電車 |

中央線の快速電車に乗ったところ、新車の香りがしました。自動車でも同じですが、プラスチック樹脂の真新しい香りです。

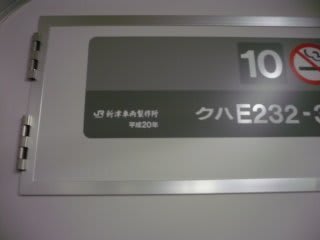

電車内部のプレートを見ると、「JR新津車両製作所平成20年」と書かれています。やはり納車したての新車なのでした。

ドアを見ると、ドアの開閉ボタンも付いています。乗降客がいなければ冷暖房が逃げるので自動でドアが開かずに、乗り降りするお客さんが自分で操作するという仕掛けです。

雪国の地方ローカル線ではよく見かけるのですが、東京で見るのは初めてです。社内というと、天井の明かりの蛍光灯にカバーがついていなくて蛍光管が丸出しです。確かに遮るものがないこちらの方が明るいのです。

小さなことから始める省エネを意識し始めたということなのでしょうね。

こうしてみると都会の方が田舎よりも省エネ意識が強くなりつつあるのかもしれませんね。都会の意識はどんどん変わりつつありますよ。

| 2008年01月17日(木) |

080117_逃げられないと悟る瞬間 |

仕事がだいぶ煮詰まってきてなかなか大変な日々が続いています。

経験上、仕事が向こうから追いかけてくるときには二通りの対処の仕方があるように思います。一つは「逃げられるなら逃げよう」という考え方で、筋が悪いような話ならば関わらないに越したことはありません。君子危うきに近づかず、です。

もう一つは、敢然と立ち向かってつぶしにかかるというやり方。筋が悪かろうがなんだろうが、向かっていって最善の終わり方にならなければ次善の策を求め、とにかくその仕事の息の根を止める、というやり方です。

自分の時間と力量には限りがあるので、仕事の質と量によってこれらを組み合わせながら対応するのが正しい選択です。

しかし必ずしも全てがこの二つで割り切れるものでもありません。

時として、筋が悪そうだと思っても、不思議に逃げ切れないときがあります。相手が世話になった人だったり、回りの期待が自分に集まってしまったり、他の人たちがすでに逃げ切って自分しか残っていないとき…などなど。

またそう言うときほど周りを見ると、どういうわけかこの仕事をやっつけるためとしか思えないような天賦の配役ができあがっていたりするものです。

こういうときは、もうそれ以上逃げては行けないと悟るものです。それまでは背を向けていても、ひとたび逃げ切れないと覚悟したときは回れ右をして、追いかけてくるものに正面から立ち向かわなくてはなりません。

ここでなお逃げ切ろうと命冥加なふるまいをして、それでいて捕まったときの被害は甚大です。

逆にしっかりと立ち向かったときは、例え結果が駄目だったときでも「あいつは逃げなかった」という名誉だけは残ります。多分人の信頼は、そういうときの振る舞い方で得られたり失ったりするのではないかと思うのです。

人生に何度そう言う瞬間があるかは人それぞれでしょうが、仕事に限らず直面する出来事に対する対応の仕方には人間性が表れますね。

| 2008年01月16日(水) |

080116_愛妻弁当のお話 |

職場の仲間たちで新年会と称する飲み会に参加。

唯一の独身者のA君がこの2月に結婚するというので、座の話題はそれで持ちきり。

「彼はもう同居しているんですが、お弁当が三段重ねなんですよ!」とは回りのやっかみの声でした。いいねえ、新婚さんは。

すると上司がお弁当にまつわる面白ネタを披露してくれました。

「だいぶ前なんだけど、いつも奥さん手作りのお弁当を持ってくる同僚が、『昼に食事会が入ったのでよかったら俺の弁当を食べてくれよ』というので、食べたんですよ」

「はあ」

「僕は普段お弁当を持って行かなかったんだけど、人の弁当箱なのでつい洗って返したわけ。そうしたらそいつは普段弁当を食べても洗わずに家に帰っていたんだな」

「あらら、普段とは違う様相ですね」

「そう、それで奥さんから『今日のお昼はどうしたの?』と詰問されて弱った、と言っていたよ、ははは」

そんなときに食べないままで帰るというのも気が引けるし、人に食べてもらうとそういう失敗につながるとは、恩が徒になることもあるのです。

さて、そんなときにお弁当を持たされた旦那はどういう行動を取ればよいのでしょうか?うーん、何をやっても奥さんに怒られそうで、答えは見つからない…。

これから2月末にかけて、三回人前で話をする機会があります。

一つ目は一月末に、仕事に関する説明で私が担当している防災公園事業の制度について1時間のお話をする場面。これは全体が二日間にわたって行われる、公園事業に関する研修会で、私はそのうちの一コマを担当するというわけ。

1時間の枠で防災公園という制度や、防災に対する年の備えなどについてお話をすることになっています。

職場には部下がいつも使っている制度説明のパワーポイントファイルがあります。しかしこれではどうも面白くはないので、もう少し話に興味がわくような話題も加えて一時間を楽しめるつくりにしました。

歳が明ける前にファイルを送ってください、と言われていたのですが、いろいろと無理を言って伸ばしてきました。ファイルがやっと今日完成したので、明日にはおくろうと思います。よかった。

※ ※ ※ ※

次が2月上旬に掛川でスローライフがらみでお話をする場面。これは2時間と言われたけれど、そんなにただただ聞いていても飽きるので、1時間半くらいにしてもらいました。

スローライフに関係するまちづくりのお話にしようと思って、昨年ずっと自転車で巡って回った東京の面白ネタを中心にしようと思います。

神社、仏閣、地名の由来、坂、庭園、建物、繁華街、因縁話、都市計画…などなど、江戸以来のおもしろさが現代に生きている「へぇ」話もたくさんあります。

写真もたくさんあるので、スライドを中心にして小ネタ満載で行こうかな。やっぱり写真があると話を聞いていても面白いですしね。

「なんで昔話の鬼は角が生えていて虎のパンツを履いているんでしょうね?」

答えは東北の方角にあり。うふふ、おわかりですか?

※ ※ ※ ※

三つ目は2月下旬に北海道の都市計画協会に招かれて、「スローライフのまちづくり」についてお話をしてください、というもの。最初は別なテーマでの依頼だったのですが、最終的にはこちらに落ち着きました。

スローライフなんて、一人一人の生き方なのでまちづくりとは関係がないようにも思いますが、それを行政としてやってしまったのが掛川だったわけ。

しかし掛川の場合、それは突然思いついたわけではなくて、生涯学習まちづくりという25年にわたる積み上げの総決算としての市民一人一人の生き方論として花開いたものなのです。

スローライフの流行部分だけを捕まえてイベントをすることは簡単ですが、それでは一時の趣味で終わってしまって、決して長続きしないことでしょう。

掛川では今でもスローライフをテーマにするまちづくりNPOが遊び半分、活動半分で楽しく人の輪を広げています。その真髄とは何なのでしょうか?

これから自治体が本当に地方自治を行おうとするときには当然住民側からの協力も求めなくてはなりません。厳しいテーマも良いけれど、物議を醸しながらもなんだかほわっとするスローライフというテーマを、実は戦略的に使おうと思うとどうなるのか。そういったお話に結びつけていきたいと思います。

※ ※ ※ ※

そう言えば昔使ったプレゼンテーションファイルは、壊れかけたパソコンのハードディスクの中でした。パソコンを押入から取り出さなくてはなりませんし、お話をすることも心の引き出しの中から取りだしておかなくては。

なかなか昔のことが思い出せないのはスローライフなのか…、うーむ。{/kaeru_cry/}

| 2008年01月14日(月) |

080114_メルクス、川崎デビュー |

寒いですねえ。部屋の中でウィンドブレーカーを着ています。しかしその寒さに負けずに、自転車に乗ってみようと思います。

一応自転車で輪行が出来る体制は整ったものの、まだ組み立てやら分解などにまだ自信がありません。そこで、とりあえず宿舎の前の広場まで持ち出してみて、そこで組み立ての練習をしました。

組み立てといっても、袋から取り出してはずしたタイヤを取り付け、袋をたたむだけです。袋がなかなか小さくなってくれなくて、これが一番難しいくらいです。なんとか自転車は組上がりました。

組み立てたなら走るかどうかもチェックが必要。この近くの高石神社までお参りに行くことにしました。いよいよメルクスの川崎での走り初めです!

しかし、このあたりは地図で見るとよく分からないのですが、ものすごく坂の多い場所なのです。しかもその坂が急勾配。高石神社はこのあたりの山の頂上にあるので、ものすごい坂を上ります。最後は自転車から降りて押して上がらなくてはならないほどです。ひー。

※ ※ ※ ※

この高石神社は厄払いの神事が有名で、源義経に由来するとのこと。なんでも奥州征伐に行く途中に源氏の守り神である近くの八幡神社で厄払いを行い、無事に奥州を平らげて鎌倉への帰路についたのだそうです。それでその厄払いの神事の霊験は遠くまで知られるところとなったとのこと。

境内ではなにやら人だかりの輪ができています。ほほう、地区の剣道連盟の子供達による奉納試合ですね。まさに日本の広場の原点は社寺の境内にあり、です。

しかもこれは単なるイベントを広場で行っているのではなくて、日頃の成果を神様に見てもらうという意味で実に日本的な利用の仕方なのです。これは新年早々に良いものを見せて頂きましたよ。

がんばれ!豆剣士たち!

朝からたまりにたまった家の中の仕事の片づけです。洗濯を三回して、部屋の片づけをして、掃除をします。

やっとのことで触れるようになった自転車を袋から取り出して、サイクルコンピューターを取り付け、輪行袋で自転車を上手に折りたためるかどうかの練習です。

袋といっても実際は、薄くて単に目隠しにしているくらいなものです。タイヤをはずしてフレームに縛り付けるやり方と、袋ではなくフレームに縛り付けてかつぐための肩ひもがあるだけのこと。なあんだ、そうだったのか。

でもこうやって実際に自転車を運ぶとなると、電車が混んできたりすると肩身が狭そうです。

床屋へ行って、買い物をしました。つい北海道の東川町のお米が安かったので5kg入りを買い込んでしまいました。荷物が多くなって帰ってくるのが大変。衝動買いはだめだなあ。

※ ※ ※ ※

スーパーにぶり大根用の切り身と大根がセットになったパックを買いました。大根を米のとぎ汁で煮て柔らかくし、ぶりを酒と砂糖とみりんと醤油で味付け。落としぶたで煮こめばできあがりです。

時間は少々かかりますが案外簡単。ゆずの皮を散らすと嬉しい冬の味覚です。

しかし、できるのを待ちかねて酒を飲みながら造ったのは失敗。美味しい酒の肴ができた頃にはもうできあがっていました。うぃ〜。

今日も寒かったけれど明日も寒そう。メルクスデビューは悩みどころです。

| 2008年01月12日(土) |

080112_ふじのくに伝統文化祭 |

今日と明日、静岡県が主催して「ふじのくに伝統文化祭」が沼津市を会場に開かれています。

その一角で掛川から親子手打ち蕎麦体験というコーナーが企画され、蕎麦打ちの仲間たちが参加するとの知らせがありました。ちょっと心配になったのと、どんな催しなのかに興味があったので、電車を乗り継いで行ってきました。

沼津市の会場は、大きなテント屋根の屋内空間の「きらメッセ沼津」。会場には県内各地区からの展示出展や催しコーナーがあり、ステージでは伝統芸能が演じられています。

静岡県では来年、第24回国民文化祭が開催されることもあって、そのプレイベント的な位置づけで開催されているのがこの「ふじのくに伝統文化祭」というわけです。

※ ※ ※ ※

親子手打ち蕎麦体験コーナーでは、全部でのし台を5台用意して来客を待ちました。最初は通る人もおっかなびっくりで迷っている風でしたが、初老のご夫婦が申し込んできて講習を始めると、次々に申し込みが来ました。

一組を相手にしてそば粉から麺にするまでは約1時間くらいかかるので効率は悪いのですが、参加者にはそれなりに満足が得られたようです。

会場の一角には客寄せのために石臼を置いて、掛川で取れた蕎麦を挽けるようにしておきましたが、お年寄りは結構これを懐かしがって、話が弾みました。

「昔は良くやらされただなー。子供の仕事だっただよ、粉ひきは。『飯を食いたきゃ、臼回せ』ってね」

「へえ、なるほど大変でしたねえ」

「このあたりじゃ石臼を持っているのは結構金持ちだっただよ。俺んとこなんか石臼を持っていなかったから、『あそこへいって借りてこい』なんて言われて借りたりしたもんなあ」

こういうことでちょっとした昔話が聞けるのも楽しい会話です。

※ ※ ※ ※

なかには「年末に蕎麦を打ったんだけど、我流でやっているものだから短い蕎麦しか打てなくて…。蕎麦を長く打つにはどうしたらいいのかねえ」なんて聞いてくる蕎麦打ち経験者もおられます。「そこまで言うならいっちょうやりましょう!」こちらも手ほどきに力が入ります。

そうかと思うと、小さな子供達が粘土感覚でぐちゃぐちゃにしている姿もあります。包丁の扱いだけ気をつければ、こうしてまず粉に触れるということも面白い経験になることでしょう。

一つ気付いたことは、こういうイベントの時に教えるのは「巻き伸し」で、棒に生地を巻き付けてころころ転がせば生地が伸びて行くというやりかたであるべき、ということ。

あまり難しい技術ではとてもついてこれませんからね。自戒してここに書き留めておくことにします。

※ ※ ※ ※

「よしやり方が分かった!明日もくるから!」そういうおじさんに出会うと嬉しくなりますね。

| 2008年01月11日(金) |

080111_京都の庭の心 |

ご存じかどうか分かりませんが、私の専門は造園。その扱う領域は、狭い意味では植物の手入れや植物を利用して空間を作り上げることですし、広い意味では人間が幸せになる原理はなにか、ということを考えて実現するという役割です。

しかし普段は文字と数字と電話で仕事をすることが多く、造園屋としての自覚など無いままに過ごすことが多い毎日。そんななか今夜は我が職場の造園職が一堂に会して懇談会が催されました。

懇親会に先立ってミニ講演会をお願いしたのは井上剛宏さん。井上さんは京都生まれで現在は(株)植芳造園の代表取締役。同時に地元京都はもちろん、日本の造園会の多くの役職に就かれてこの世界をリードする方です。

今日の講演のテーマは井上さんが参画された京都迎賓館の作庭を通じて感じたことなどでした。

※ ※ ※ ※

井上さんは、「本当のプロがいなくなった、と嘆かれます。マニュアルの氾濫はそのことを端的に表しています。そういうなかでマニュアルに依存しては造ることができない世界を生み出す技術と技能、それに精神を継承しているのが京都の造園です」と言います。

「マニュアルを超越して、状況変化に柔軟に対応するのがプロのプロたる所以です。庭造りの現場で求められるのは、設計図通りに組み立てる能力ではなく、自然界の生き物たちと対話しながら、【一つの物語】を創造する力です」とも。実績に裏打ちされた、実に力強い言葉です。

「よく『日本庭園は古くからある』と言われますが、千年前のスタイルをずっと踏襲してきたわけではありません。平安から鎌倉、室町、安土桃山、そして江戸、近世、現代と、その時代その時代を代表するような様式を常に生み出して来ているのです」

「京都には『不易と流行』と言う言葉があります。いつまでも変わらない『不易』と、その時代時代の好みを生み出す『流行』という二つ。この二つの精神を忘れずに、いつも新しいことを生み出し続けることを忘れてはなりません」

「庭を造って見てもらう風景には物語が無くては行けません。大きな岩から水が滝のように落ちれば、それはそれで面白いかも知れません。しかし、私はそこに滝があるということはその後ろに流れを生み出す風景があるべきで、さらにその背後には水を蓄える雰囲気がなくては全体としての物語にならないと考えます。水の背景にはそこまでが必要なんです」

「結局は取りやめてしまったのですが、京都迎賓館で池を造り、そこから川に見立てた州浜(玉石による流れの見立て)を建物まで引っ張ってきたところに、舟型の手水を置こうとしました。舟には入り船と出船があるんです。出船は空の舟で港を出て行き、入り船は金銀財宝をどっさりともたらしてくれる宝舟です。そうして国が富むことを表しています。だから、出船は高く据えて、入り船は低くなるように据えます。空舟は浮くけれど、宝をどっさり積んだ舟は重くて沈みそうになっているからです」

「建物のすぐ近くに植える楓は、片方だけに枝を伸ばしている片枝の木をつかいます。そこに種から生えた木ならば建物の方に枝は伸びずに反対方向に枝を伸ばすからです。しかしだからといって、普通の木を植えて、片側の枝を落とすようなまねをしては行けません。建物に近い面に枝を落とした後が見えたらもうそれは人の手が入っていることになってしまうからです。あくまでも種から育った木がそこになくてはいけないんです」

「迎賓館の紅葉はなかなか上に伸びてくれませんでした。設計者が土壌改良をしすぎて良い土にしすぎました。だから根が下に伸びずに横へ横へと伸び、それにつれて枝も上ではなく横に伸びるんです。木も苦労して個性ある姿になってくれないと面白みがありませんね」

造園が空間をあしらう技術と技能である、ということを改めて思い出させてくれる一時間でした。

それにしてもそんなこととはついぞ離れてしまった自分の造園感覚が恥ずかしい。

どうしてこんなに美しく作れるのか、とため息が出るような庭の連続でした。こうした、眠っている気持ちを揺り起こすようなお話はいいなあ。

京都へ行きたくなりました。

| 2008年01月10日(木) |

080110_物語の中の掛川 |

昨日に続いて井原西鶴の「日本永代蔵」からのお話。この中のお話に、なんと掛川の風物が載っているのです。これは良いネタですよ。

※ ※ ※ ※

日本永代蔵の巻三の五話めに、『紙衣身代(かみこしんだい)の破れ時』というお話が乗っています。主人公は駿河府中の本町というから今の静岡市呉服町あたりにいた呉服屋の忠助という者。

この男、一度は東国や北国にも多くの手代に出店を持たせて繁盛を誇った身の上であったが、栄枯盛衰は世の習い。つまるところは亭主の心掛けが悪く、親の代には栄えたものの、忠助の代になってからは収支の決算もせず、帳面もつけずというのではやがて身代が潰れるのも当然であったろう。

借家住まいの情けない身の上となったある年の師走に、忠助の家に両隣の連中が集まって与太話を始めた。すると忠助が「私も遠江の日坂あたりまで行ける旅費があったならたちまち金持ちになる心当たりがある」と自信ありげに言う。

それを聞いて近在の連中が珍しくも、銭一貫二百文(注:一貫は千文、一文は今の約27円に相当。さしずめ三万円くらい)をかき集めて恵んでくれた。

忠助は喜んですぐに旅立っていった。周りの連中は「さだめし良い親類でもあって無心をするのか、それとも昔の売掛の残っている人から取り立てをするのか、いずれにしても年越しの費用にはなるだろう」と思いながら帰りを待った。

ところが忠助はそんなことではなく、大井川を渡って小夜の中山に立っておられる峰の観音(注:掛川市東山の無間山観音寺)に参り、来世のことはどうなろうと、ただもうこの世の幸せを祈り、ずっと以前に埋めてしまったという無間の鐘のあり場所を探し出して、身も心も打ち込んで「私の一代のうちにもう一度長者にしてくだされ。子供の代には古事記になろうとも、この世を助けていただきたい」と祈願して、この一年が地獄へも届けとばかりつき立てた。

【粟ヶ岳の姿 木を植えて『茶』の字を書いている】 【粟ヶ岳の姿 木を植えて『茶』の字を書いている】

もしこの鐘を突いて金持ちになるのだとしたら、欲の深い今の世の人のことだから、来世では蛇になろうとかまうまい。効き目がないから誰も突きになどこないのだ。愚かな忠助は無駄な旅費を使ってここまでやってきてまずは旅費分の損をしたわけだ。

駿河に帰ってこのことを人に話すと、聞く人ごとに「そんな心掛けだからあのざまだ」と笑うのであった。

さてこの府中には竹細工の名人がいた。忠助はこれを見習って、花かごを造り、十三になる娘を府中の通り筋へ出してこれを売らせてその日暮らしを送っていた。この娘、親孝行では知らぬ者が無くしかもまた大の器量よしであった。

ある時江戸の金持ちが、伊勢参宮の帰りにこの娘を見初め、親元を訪ねてもらい受け、一人息子の嫁にした。その後忠助夫婦をはじめ一家残らず江戸に引き取られ、我が子の世話になる幸せな身の上となり一生を楽々と送ることになった。

「みめは果報のひとつ」であるなあ。

…とまあ、こんな話が載っています。あまり町人の教訓めいた終わりになってはいませんが。

※ ※ ※ ※

掛川には実際に今でも小夜の中山の北に粟ヶ岳という山があり、その麓に無間山観音寺が、また粟ヶ岳には無間の鐘を埋めたという無間の井戸もあります。

東海道筋は歴史上の話題の宝庫。こんな物語に書かれている由緒をまちづくりに活かさない手はないはず。

これを活かしたものが、粟ヶ岳山頂にある売店の「無間の鐘くっきー」だけというのではちょっと寂しいもの。歴史のない街から見ればよだれが出そうなネタですね。

さて、これをこれからの掛川は活かせるでしょうか?

| 2008年01月09日(水) |

080109_長者丸〜金持ちになる薬 |

井原西鶴の「日本永代蔵」は、元禄元(1688)年に出版された、30編の短編からなる庶民的経済小説です。

そのテーマは、貨幣経済を目の当たりにして、庶民に対して立身出世をするための教訓談と言って良いでしょう。耳に聞こえたモデルを使いながら上手に世渡りをして長者になったものの振る舞い方や、逆に不埒な振る舞いの結果没落していった者から得られる教訓を本に、町人としての正しい振る舞い方を教える内容になっています。

現代語訳の「日本永代蔵」(暉峻康隆訳・注 小学館ライブラリー)は平明な現代語でその意味するエッセンスを簡単に理解することができ重宝です。

元禄以降の江戸経済は資本を持つ者にお金が集まる商業資本主義の時代となり、次第に庶民が徒手空拳から金持ちになるということが難しい時代になって行きます。

そのため、この日本永代蔵で紹介されているモデルも多くは商業資本主義以前に才覚と努力で富者となった者を用いていて、そこに庶民に対する西鶴の優しいまなざしを感じることができるといえるでしょう。

※ ※ ※ ※

その中の一節をご紹介しましょう。第三巻の一「煎じよう常とはかわる問い薬」より

四百四病は世に名医がいて、必ず治すことができる。ところが人には知恵才覚の有無にかかわらず、貧病の苦しみがある。これを治す治療法はないものかと、ある裕福な人に尋ねると、次のように教えてくれた。

「今までそれを知らずに、よくもまあお前さんは養生が一番必要な四十の年までうかうかと暮らしてきなさったことだ。診断するには少し手遅れだが、まだ見込みはありましょう。いつも丈夫な皮足袋と雪駄をはいておられるようだが、その心掛けならひょっとしたら金持ちにおなりだろう。」

「長者丸という妙薬の処方をご伝授しましょう。△早起き五両 △家業二十両 △夜なべ八両 △倹約(しまつ)十両 △健康七両 この五十両の薬を細かにくだき、はかり目に違いの内容に気をつけて調合に念を入れ、これを朝晩飲んだら、長者にならぬということは、まずありますまい。」

「けれどもこれには大事な毒断ちがあります。○美食と好色と絹物の普段着 ○女房の乗り物外出、娘の琴や歌がるた遊び ○鼓や太鼓などの息子の遊芸 ○蹴鞠(けまり)、揚弓(ようきゅう)、香会、俳諧 ○座敷普請、茶の湯道楽 ○花見、船遊び、日風呂入り ○夜歩き、博打、碁、双六(すごろく) ○町人の居合い抜きと剣術 ○寺社参詣と後生を願う心 ○諸事の仲裁と保証人 ○新田開発の出願と鉱山事業の仲間入り ○食事ごとの酒、煙草好き、あてのない京のぼり ○勧進相撲の金主、奉加帳の世話焼き ○家業の他の小細工、金目貫の蒐集 ○役者遊びと廓通い、揚屋への出入り ○月息八厘より高い借金 まずこの通りを斑猫(はんみょう)や砒霜石(砒霜石=ともに猛毒)よりも恐ろしい毒薬と心得て、口に出すことはもちろん、心に思っても行けません」と、小さい貧相な耳にささやかれた…(後略)

…とまあこんな調子。この後には拾った材木で割り箸を作って売って金持ちになった話が続きます。

わたしも五十近くまで『うかうかと』暮らしてきてしまいました。食事ごとの酒が毒を飲んでいるようなものだとは。

所詮は金持ちにはなれない庶民のひがみもありますが、この中から少しでも教訓が得られると良いですね。

| 2008年01月08日(火) |

輪行の袋を買いました |

新年早々から根を詰めた作業の連続です。まだ新年二日目だというのにゆったりした気分には浸れません。

3月末までは、気の抜けない日々が続きそうです。

※ ※ ※ ※

夕方に新宿のビルへ打ち合わせに行った帰りにサイクルショップへ立ち寄りました。自転車を運ぶ輪行袋を買うためです。

これに先だって、掛川の自転車の師匠に電話で尋ねると、「それならアヅマ産業のオーストリッチというブランドのものが小さくなって便利ですよ。袋がかさばると自転車に乗っている間が大変ですからね」とのこと。

ショップへ行くと、ちゃんとそれが売っていました。前輪と後輪をはずして、付属のベルトで締めて固定すると簡単に持ち運びができるという触れ込みです。

連日帰宅が遅くてまだ練習もできませんが、週末めがけて運べるようにしておかなくては。

※ ※ ※ ※

ついでに、サイクルコンピューターもゲット。時速や走行距離、平均速度などを計測することができて、走りに楽しみが一つ増えるというものです。

これで役者は勢揃いです。これからは、これらの道具を使いこなせるかという意志が試されます。

本は買ったところで満足して「つん読」になることが多く、道具も買ったところで満足して使わずにいるということが良くあるものです。

そんな道具コレクターに終わるのではなく、使って使って使いまくってこそ道具は生きてくるというものです。使わないと手入れの仕方も分からないものですしね。

美味しいご飯が食べたくて、ご飯用の土鍋を買ってしまいました。

最大で2合が炊ける土鍋です。小降りながらずっしりと重く、蓋が二重になっていて密閉度は高くなります。

ご飯は30分以上水につけなくてはいけませが、ひとたび炊き始めると1合だったら強火で6分、弱火で6分と、合計12分とちょっとで炊きあがります。案外早いものです。

電気炊飯器は指定の時間に炊きあげることができるという最大のメリットがありますが、その一方で、炊きあげるのに時間がかかり、音がうるさく、炊いた後も保温が効くために案外炊きたてで食べようと思わない、という欠点があります。

土鍋もお米を水につけ置きすることを考えると同じくらいの時間がかかりますが、なにしろ炊きあがったらすぐに食べたくなりますから、炊きたての美味しいご飯が食べられるというのが最大のメリットです。

朝ご飯は電気炊飯器で、晩ご飯は土鍋という組み合わせがよいかも知れませんね。美味しいご飯というのは炊く道具も大事ですが、食べるタイミングの方も大事。この両者が揃ったときに始めて本当に美味しくいただけるのですね。

ちなみにこの土鍋のお値段は980円。安い幸せです。

※ ※ ※ ※

自転車が川崎に届きました。あとは輪行袋とその他の部品を買うことにします。今週末はメルクスの東京デビューかな。

| 2008年01月06日(日) |

080106_寒川神社へ初詣に行く |

一日余裕を持った帰京でしたが、今日という日を有効に使わなくてはなりません。

帰省中の初詣には行ったものの、思い返せばそもそもこちらの地元の神様への挨拶をまだしていないのでした。

振り返ると、私が初めて神社や神道と出会ったのは、松本へ転勤した際にある上司から「地域の一番のお宮さんへまずご挨拶に行きなさい」という一言からでした。

松本は信州なので信州一宮の諏訪大社へと向かい、そこでお祓いをしていただいたのですが、そこで初めて「諏訪大社とは何か」「神社の神様とは何か」「古事記とは何なのか」といったことを考え始めたのでした。

東京での自転車巡りを始めてからというもの、武蔵の国一宮の氷川神社をはじめ、江戸の神様にはたくさん挨拶をしたつもりでした。ところが、実は今住んでいる川崎市は神奈川県で、ここは武蔵の国ではなく相模の国。相模の国の一宮へのご挨拶がまだだったのです。

そこで今日は相模の国の一宮である寒川神社へと初詣に行くことにしました。

※ ※ ※ ※

寒川神社は寒川町にあって、私の住まいからは小田急線で海老名まで行き、そこでJR相模線に乗り変えて宮山駅で下車することになります。

JR相模線は単線で、おまけに各駅も小さなものばかり。宮山駅も一本の線路を上り下りの電車が行ったり来たりする小さな駅です。しかしこの季節はさすがに初詣の人たちが多く、ごった返しています。

駅から神社までは約500mほど歩くのですが、参拝の人たちの車による渋滞を横目に見ながら一列になって神社へと向かいます。

神社は遠くから見ても立派な社叢が見えて大きな神社であることが分かります。近くへ行ってそれを確信。これは立派な神社です。

寒川神社の新春風物詩は、神門に飾られる「干支ねぶた」。平成13年から始まったまだ新しい出し物だそうですが、今年は鼠にちなんだねぶたが飾られていました。夜は明かりもつくそうですから、さぞ綺麗なことでしょう。

※ ※ ※ ※

神門をくぐって拝殿へと向かうと平成9年に完成したという大きな拝殿が見えてきます。なるほど総檜造りでこれは立派な神社です。

初詣の参拝客は次から次へと訪れて来るし、昇殿してちゃんとお祓いをしてもらう人の数も膨大です。

そもそもこの寒川神社はもともとこの地方の豪族の氏神だったようで、御祭神は寒川比古命(さむかわひこのみこと)と寒川比女命(さむかわひめのみこと)という、記紀の神話の世界には見られない神様が祀られています。それだけこの地域にとって力のある神様だということなのでしょう。

ご挨拶を終えて、これで相模の国での仕事も安心です。おみくじを引いてみたところ、今年の運勢は中吉と出ました。焦らずに、しかし時間を大切にしながらすごそうと誓いも新たにしたのでした。

| 2008年01月05日(土) |

080105_世代間の利益配分 |

今日で年末年始の休暇もおしまい。明日一日を残して再び東京へと戻ります。

札幌の正月は、積雪も少なくて穏やかなものでした。冬の前半にあまり雪が少ないと後半にドカ雪になりそうですが、そんなことにならないように祈るばかりです。

土曜日の空港は大混雑。乗るはずの飛行機は機材遅れで30分ほど遅れるわ、オーバーブッキングが発生しそうになるわで、てんてこ舞いでした。

おみやげ屋さんも大繁盛。「白い恋人」は…と見てみると、おお、売り切れ!とんだ形で名前が売れて、お土産としての付加価値が増したのかも知れません。売り上げは騒動の前まで戻したのでしょうか。

単品のお菓子としては赤福に次いで売り上げの多いと言われる「白い恋人」ですが、北海道経済への貢献は莫大です。観光客の多くはもあの騒動があったからといって、この銘菓を見限ったりはしていないようですから、これからも信頼を獲得して売り上げを伸ばして欲しいものです。

※ ※ ※ ※

札幌で休日を過ごして感じたことは、北海道はそれなりに幸せだということ。テレビは連日お笑いばかりやっているし、せっぱ詰まった問題意識もさほど無くて、自分たちの行く末もあまり真剣には考えてはいない印象です。

もちろん北海道だけのことではありませんが、今税金を払っている国民たる自分を大事にして欲しい、という思いは強いけれど、これから生まれてくる次の世代の国民のために自分たちが今何ができるのか、という視点はどこへ行ったのか。

環境問題などは、次の世代と今の世代との間の、最も典型的な利益争いに他ならないはず。次の世代のために、今の世代もそろそろ不作法はほどほどにして、次につながるような生き方をしなくてはなりませんよ、という警鐘なのです。

思考は時間も空間も超えて真剣に行いつつ、身の丈にあった生活をすべきところが、身の丈の範囲のことばかり考えて、生活は時間も空間も超えたところからやってくるものをむさぼっているのではないでしょうか。

今年は北海道でのサミットも開催されることもあって、この機会に環境問題を入り口にして、世代間の利益配分について考えることが大切なように思いました。

2月には札幌で、スローライフについての講演をしてください、という依頼もあります。スローライフの新しい切り口は世代間の利益配分、ということかもしれません。少し頭を整理してみるとしますか。

| 2008年01月04日(金) |

080104_自転車を川崎へ送る |

今日は官庁御用始めですが、今日はお休みをもらって明日の帰京です。最後の札幌の一日です。やることをやってしまわなくては。

さて、昨年は東京を自転車で巡りましたが、貸し自転車によるツアーにはもはや限界を感じています。それはスタートとゴールが決められてしまうからで、どうしても一日のうちに行って帰ってくる限界線ができてしまうのです。

その限界を解消するにはもう自転車を持って移動するしかありません。そう、いわゆる「輪行(りんこう)」というやつです。

最近は自転車も少しずつ市民権を得てきて、JRでは1999年1月1日から無料手回り品の規格が拡大されて、自転車の持ち込みは無料になりました。それまでは手回り品切符(260円)が必要でしたが改善されたのです。東京あたりの私鉄も大手は無料のところが多いようで、これはしっかりと各社の対応を調べなくてはなりません。

それにしても、最低お金を払えば自転車を電車に持ち込めると言うことになれば行動半径が大幅に拡大することは疑いがありません。一番遠いところまで電車で行ってそこからは戻りの行程にすればよいのですし、極端なところでは途中で一泊したって良いのですから、どこまでだって行けそうです。

そんなわけで、新年に当たって札幌での最後のやるべきことは、札幌の我が家に眠っていた愛車「エディ・メルクス」モデルの自転車を川崎まで送ることでした。このエディ・メルクスモデルは掛川を離れる際に、多くの友人から送られたプレゼントなのです。

自転車を運ぶには、本当は輪行のための専用の袋が売っているのですが、これは東京で入手することにしました。札幌の年末では自転車屋さんがほとんど閉まっていて買い物が出来ないからです。このあたりは冬の北海道のつらさと言えます。

仕方がないので、ホームセンターへ行ってフレコンパックという、水なら1トンを運べるという大きな万能袋を買いました。お値段は約600円。

自転車の前輪と後輪をはずしてコンパクトにした上で、突起の部分を段ボールでカバーして紐で縛り、フレコンパックに詰め込みます。ついでに高圧用の空気入れも詰め込みました。高圧タイヤはすぐにエアが抜けてしまい、しかも市販の安い空気入れでは圧力が足りずに空気を入れられないのです。

包んだフレコンパックをさらに紐でぐるぐる巻きに縛って荷物の完成。これを宅急便の配送センターに持ち込んで川崎まで送りました。お値段は約5千円。貸し自転車なら十回は乗れる金額ですが、価値が違いますからね。

東京へは来週の半ばに到着の予定です。来週末からはひと味違った東京巡りが始まることでしょう。乞うご期待です。

東京ではサイクルコンピューターも導入しようと思っています。一日の行程を記録する上でもおもしろさが倍増するでしょう。

メルクスよ、再び川崎で会おう!

東京巡りもいよいよ第2ステージです。

| 2008年01月03日(木) |

080103_映画を観ながら考えたこと |

正月の三日目。今日はうちの奥さんと正月デートです。まちなかのシネコンに行って、映画を二本見てきましたよ。

一本目はウィル・スミス主演の”アイ アム レジェンド”です。癌の特効薬が開発された喜びもつかの間、そのウィルスの以上から地上のほとんどの人間が死ぬか、暗黒に生きる怪物になってしまった、という設定。ウィル・スミスはぼろぼろになり人っこ一人いなくなってしまったニューヨークに単身留まって、それを治療する薬を研究する科学者です。

一体どうやると、あれだけ人がいなくて道路が草ぼうぼうのニューヨークの映像が撮れるのかと不思議です。CGなんでしょうかねえ。

最後の最後に”レジェンド(伝説)”の意味がわかります。どきどきの二時間でした。

* * * * *

勢いついでに観たもう一本はニコラス・ケイジ主演の”ナショナル・トレジャー”でした。

こちらの方は地図や言葉の端々などの暗号を解きながら、宝物に向かってゆくという冒険活劇。類推する暗号がことごとく当たる、というご都合主義のようなシーンの連続ですが、まあテンポがあって場面展開が早いこと早いこと。

リンカーン暗殺者に始まって、最後はアメリカの先住民のお宝にたどりついてしまいます。どこまでが歴史の事実で、どこからが今回のフィクションかがわからないあたりが面白い。おまけに三作目に続きそうな印象で終わるあたりは、人気シリーズとして定着した証拠。

私自身は一作目を観ていないので、一作目のエピソードから続く最初のシーンがわからずちょっと混乱しましたが、すぐに物語にとけ込めました。正月を楽しむには良い映画です。

* * * * *

さて、映画の中にはアメリカからヨーロッパに掛けての有名な観光地がたくさん出てきて、こういう映画によってアメリカの観光地が宣伝され、世界中の人たちの頭に焼き付いていくという観光戦略が伺えました。

アイ・アム・レジェンドといい、ナショナルトレジャーといい、こうした映像を世界中にお金を取りながらばらまくという観光戦略ではやはりハリウッドが一枚も二枚も上です。

映画のためなら道路封鎖も撮影許可ももっと出して良いのではないか、と思うのですが、全体としての観光戦略的視点を欠くと、日本では小粒な対応しかできないのが残念です。

今年は秋頃に政府に観光庁が設置されるという予算要求となっています。日本の観光戦略にも注目したいものですね。

| 2008年01月02日(水) |

080102_山口二郎先生のこと |

正月の二日だというのにもう飲み会です。

今夜は北大の山口二郎先生が、この度日本政治学会の理事長に就任されたというのでそのお祝いの飲み会です。

山口二郎さんは岡山県生まれで東大卒。1984年に北大法学部の助教授として来道。最初は道内に5年くらいかな、と思ったとのことですが、1993年に教授になられてからは北大からの論断活動を活発に行ってこられています。

論調は体制側にやや厳しさが目立ちますが、北海道に23年も住み続けてこられたことで、地方とは何かという現場の視点での物言いも多くなっています。理念と乖離した地方の現実をだんだん理解されてきました。

そういう現実を考えると、北海道にとっての公共事業は大事であり、税制改革でもガソリン税の暫定税率を下げることには反対、という立場を取られています。

「ガソリン税の暫定税率は、税金を下げることよりも、その使い道をしっかりと監視したり妥当な使い道を探る方が現実的な対応です。それを『下げろ』などというから、民主党もやっぱり信用されないんだと思うな」とこの点は明快です。

山口先生が面白いのは、東大一点張りの各種団体の長に、ある意味では辺境の北大から名乗りを上げて、それを納得させたこと。「情報は地方から発信しなくちゃ駄目なんだよ。北海道を情報発信の拠点にしたいものだね」

北海道が一目置いてもらうためには、日本を代表するような種を少しずつで良いから持ってくることです。プロ野球は二年連続で日本一になりました。次はコンサドーレかな。

そして研究の分野でもこうして少しずつ北海道からの情報を発信してゆき、発言力を増してゆく努力がなされています。こうした動きや活動を応援することが大事です。

北海道にいながらにして日本、いや世界を相手にしてがんばる。自分自身がそういう立場になれなければ、そうやってがんばっている人たちを応援することです。だから山口先生のような人の価値を認識しなくてはいけないのだと思います。

* * * * *

山口二郎さんのブログアドレスは、http://yamaguchijiro.com/ です。

正月テレビはお笑いばかりやっていますが、ときどきは「政治とは何か」を考えてみることも大事ですね。

本当はもっと多くの人たちが集まると良いのですが、さすがに正月二日ということで、いつもの一癖あるくらいのメンバーが多かったなあ、はは

| 2008年01月01日(火) |

080101_今年もよろしくお願いします |

皆様あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

札幌の元旦はとても穏やかに迎えました。この時期の日本海側気候には珍しく雲一つない快晴で、初日の出も見られたくらいです。今年一年がこんな穏やかな都市だと良いのですが。

* * * * *

毎年のお正月の恒例は、実家がある石狩市の南線神社への初詣です。

北海道は元々多くの内地の人たちが入植して開拓されたのですが、この南線神社は建立の碑を見てみると香川県の人たちが勧請したということがわかります。暖かい土地からこんなに寒い土地へ来て、さぞ故郷が恋しかったことでしょう。

そんな心の支えをこうした神社に託して生きた人たちがいたからこその今があるのです。

神社というと何気なく遠い昔からあったような気がしますが、そのときその時代の人たちが生きてきた証でもあるのです。

お正月は自分たちの先祖だけではなく、こうした地域の先祖のことも思うのに良いきっかけなのかもしれませんよ。

さて明日をもしれぬ転勤生活の身ながら、今年も目標を定めつつ一日一日を懸命に過ごしてゆきたいと思います。

ブログも、遅れながらも更新をしてゆく予定ですのでどうぞご覧になってください。

では今年もよろしくお願いします。

|