毎年毎年、楽しみにしているアカデミー賞授賞式。

今年もわいわいツッコミ入れながら楽しませてもらったのす。

誰が獲るかどの作品が獲るかってのは、結構どうでもよかったりしている。

所詮お祭りだし。

ただ、外国語映画賞と脚本・脚色ノミネート作品は信用。

しかし、“こいつにだけは与えるな〜”などという不謹慎な事はもちろん思うし、その逆もある。

今年一番印象的だったのは、遠近法(笑)無視した舞台の人物達設置だ。

最初、舞台上の風景に何だか違和感を感じてしまった。

よーく見てみると、オスカープレゼンターのアシスタントをしていた、きれいどころのお姉さん達がでかい。揃ってでかい。シャーリーズ・セロンと全く同じだったので180センチ以上だと思われるが、2メートルくらいあるような印象。

前の人物が大きく、段々小さくなって見えるのが普通の遠近感。

それが、舞台前列に小柄な受賞者がスピーチ、その後ろにそれより背の高いプレゼンターが立ち、そして一番奥に一番背の高いアシスタントが立つ・・というふうに普通の遠近法とは逆の構図が何度かあり、何だか可笑しくて馬鹿馬鹿しいほど受けてしまったのだ。

狭い舞台上そんなの珍しい事じゃないけれど、一度気になるとずっと気になったりする。

今回初めて気づいたけれど、去年までもそうだったのかな?

「モーターサイクル・ダイアリーズ」で歌曲賞の受賞者が、舞台上でプレゼンターのプリンスの手にキスしようとしたところ、プリンスさっと手を引っ込め逃げるの巻も可笑しい。

カメラが切り替わり、アントニオ・バンデラスが客席で十字を切っていたところもウケる。

去年からのディレィ方式で1分間遅れて放映されていたはずだが、もしや何かもっと楽しい映像があったのでは?などと思ってみる。不純な私。この歌曲賞受賞のスピーチはスピーチならぬ全編歌で通してナイスだった。

テイラー・ハックフォード監督の隣にヘレン・ミレンが座っていたので、あれ?と思ったら97年に結婚していたとのこと。

そんな下らない、いろんな小ネタや有名人達の動きを見るのが楽しみ。

クリス・タッカーは、意外なほどおとなしい印象、地味に終わったけど、それもまたよし。

ところでこの日のニュースに驚いた。

那須博之監督が癌で亡くなったとのこと。

で、今まで完全に忘れていた頃のことを急に思い出した。以下個人的な思い出話。

私が大学を卒業してすぐくらいの頃、奥さんの那須真知子さんと何度か飲んだりしていた時期があった。真知子さんは脚本家として芽が出始めた頃である。

飲むと朝までパターンで、ある時行くところが無くなって、新百合ヶ丘の彼女の家で飲み直す事になった。夫の那須監督は、当時日活の助監督。夜な夜な酒盛りらしく、その日も映画仲間と先に飲んでいらした。ちょこっと挨拶程度のお話はしたものの、こちらはまた別の部屋で飲み始め。その後のことは全く記憶にないけれど、那須監督達の呑んでいる姿がすごく印象的で、その姿を今でも思い出せる程なのだ。忘却魔の私にしては珍しいこと。

その場から熱いオーラのようなものが立ちのぼっていたような気がしている。

合掌。

◆ サイドウェイ ◆ サイドウェイ

Sideways

[アメリカ・ハンガリー/2004年/130分]

監督・脚本:アレクサンダー・ペイン

出演:ポール・ジアマッティ、

トーマス・ヘイデン・チャーチ、

ヴァージニア・マドセン、サンドラ・オー

良くできているものの、決して好きにはなれなかった前作「アバウト・シュミット」だが、今回はココロから楽しめる大人の味わい深い映画になっていた。

かなり好きだ。

サーブのカブリオレに乗り、知的な英語を話し、ワインに造詣が深いという、一般的なアメリカ人のイメージから遠い中年男が主人公マイルス。

しかしその実、部屋の様子から結構だらしないと知れ、遅刻の言い訳をぐだぐだ言い続け、年老いた母からはお金をくすね、離婚の痛手から立ち直れず、いぢいぢとし、長年の親友にまでも責任逃れの嘘をつき通し・・・等々、要はどこにでもいそうな愛すべき男なのだ。

いや、年老いた母からお金をくすねる男はどこにでもいそうではないけれど、この辺がアレクサンダー・ペインなのだ。

このマイルス役ポール・ジアマッティが良い!「アメリカン・スプレンダー」よりも!

旅の相棒ジャックは、マイルズとは正反対のひたすらシンプルな男。

この役で、トーマス・ヘイデン・チャーチはアカデミー賞の助演男優賞にノミネート。

確かに魅力的な演技なのだが、これは役得というべき。

マイルスに絡むサラがまたチャーミングで素晴らしい!

夜のテラスでの語らい(この映画での彼女の見せ場か)では、内からにじみ出て輝く知的で円熟した魅力に目が離せず、何故かうるうる感動してしまったのだった。もちろん、マイルスもいちころである。

このヴァージニア・マドセンという女優、名字であれっと思って調べたら、マイケル・マドセンの妹だそうだ。確かに今ほど太っていない若い頃のマイケル・マドセンに似ている。

力はあるものの、フィルモグラフィーを見るとチャンスに恵まれず苦労したようだ。

また、最近よく見るサンドラ・オーは、韓国系カナダ人で監督の奥さんだそうでびっくり。

ワインに絡みなぞらえた話が図抜けて面白・可笑しい。

マイルスの職業は英語教師だが、実は作家志望だ。

仕上げた本の出版を待ち望んでいて、旅行の最中も気になってしょうがない。

結局、出版の希望がついえてしまうのだが、その連絡をエージェントから受けた時に居た場所は、大量生産ワイナリー。そのワイナリーは、木の樽ではなくステンレスの樽で保存(しかも屋外にも置いてある)、観光バスから大量に吐き出される観光客に愛嬌を振りまくというような彼の憎む実利主義のスポットだったのだ。

難解で一般に受け入れられない彼の文学(・・と自分では思っている)が、口当たりは良くても内容の伴わないベストセラーにしてやられる図式を、ワインセラーと置き換えてしまい、安物ワイン(=大量生産の安文学)をがぶ飲みして大暴れしまう彼を誰が責められよう・・・。

また、元妻が再婚。結婚10周年記念に飲もうと大切に大切にとって置いたレアなワインを、ファストフード店でジャンクな食べ物と共にこっそりと隠れてプラスティックのグラスで流し込むマイルス。冒頭、旅の始まりで車の中でもワインの為にきちんとガラスのグラスを用意していた人物である。その吹っ切れなさと捨て鉢気分が分かろうというもの。

いくつになっても理想的な人間になるのは難しいのだ。

日々、迷走を続けていくのみだ。

(at 明治安田生命ホール 3/5よりロードショー)

| 2005年02月20日(日) |

ダンス・パフォーマンス「移動の法則」水と油 |

◇「移動の法則」水と油 ◇「移動の法則」水と油

こ・これは素晴らしい!!ずっと気になっていた水と油。

何故にもっと早く足を運んでいなかったのか悔やまれる。

パントマイムの動きを基本に据えつつ、パフォーマンスとダンスを繰り広げる“水と油”は4人のグループだ。

ひとりの動きだけだと少々退屈で古くさいイメージを持ってしまうパントマイムだが、4人で動くとそこに線が出来、流れるようなリズムが生まれる。

不条理で不可思議な世界を、まずマイムで見せてくれる。

マイムなのでもちろんセリフなしでコミカルに語られる。

この計算され尽くした意識の流れとそれに連動する動きはすこぶる興味深く面白い。

・・でも、マイムがちょっとベタかな?と思う瀬戸際で、ダンスが始まる。

筋肉を制御した緩やかな動きが美しい。

それがアンサンブルになると、より輝きを増す。

シンプルでハイレベルな音楽と照明と舞台装置は、理知的な動きをより効果的に見せてくれる。

久々に大満足の舞台だった。

水と油、もう絶対に見逃しません!

(at 新国立劇場小劇場)

| 2005年02月19日(土) |

オペレッタ「メリー・ウィドウ」 |

◇オペレッタ「メリー・ウィドウ」全三幕

東京二期会

舞台美術は、一幕目が印象派の絵画風・二幕目はアール・ヌーボー風・三幕目はその合体で、世紀末パリの雰囲気を醸し出す。

特に印象派風のプリントを施した薄地の布を、美しいドレープの幕・スクリーンにして、照明の当て具合で透かしてみたり壁のように遮ったりするなどの演出は美しい。

オスカー・ワイルドの舞台劇にも通じる、お気楽な大人のしゃれたどたばた劇。

「ウィンダミア夫人の扇」や「理想の結婚」等にも共通な小道具の扇を巡るどたばたが面白く、この時代の小道具として扇の果たす役割(洋の東西を問わず)などに興味を持ってしまった。あとで調べる(覚え書き)。

ところでこれは、セリフがぐうんと多いオペレッタ、日本語での上演だ。

日本語のセリフ廻しや歌詞は、滑舌良く、非常に良く聞き取れるのだが、時々“あれ?今私、劇団四季を見てるんだっけ?”などと思ってしまうわかりやすさ・・・。

特にヴァランシェンヌの小林真由美は、往年の野村玲子の声質に激似。

・・・とりあえず、歌唱のみならず演技にも秀でた二期会のメンバーだった。

とにかく拍手・手拍子入り交じり、愉快で嫌みなく、楽しかった。

二期会の実力が余すところ無く発揮された舞台。

作曲:フランツ・レハール 台本:佐藤万里

演出:山田和也 装置:堀尾幸男 衣裳:前田文子

指揮:飯森範親 管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

ハンナ:腰越 満美

ダニロ:加賀 清孝

ツェータ男爵:平野 忠彦

ヴァランシェンヌ:小林真由美

(at Bunkamuraオーチャードホール)

◆ Ray/レイ

[アメリカ/2004年/152分]

監督:テイラー・ハックフォード

出演:ジェイミー・フォックス

えーっと、レイを演じたジェイミー・フォックスが素晴らしい。

えーっと、とりあえず最後まで飽きることなく見ることができた。

特にえげつなく山場を入れず、淡々とエピソードを積み上げていくのは好感が持てる。

時系列に沿って描きながら、合間合間の要所に幼き日のトラウマに至るフラッシュバックを入れるワザは面白いようなうざったいような。

麻薬中毒の要因をここに求めるのもウツクシ過ぎか。

名曲の数々を、見た目のみならず動きやしゃべり方までレイ・チャールズにしか見えないジェイミー・フォックスに見せてもらったことで良しとしよう。

少し前に「アリ」という伝記映画があった。

ウィル・スミスが肉体を鍛え、仕草やしゃべり方をアリに似せた映画だ。

しかし私は、この「アリ」より、「モハメド・アリ かけがえのない日々」というドキュメンタリーの方が何倍も面白かったと感じるドキュメンタリー好きだ。

比べるのがおかしい気もするけど・・・と弱気になってもみるが・・。

同じように、この「レイ」も、このような再現ドラマではなく、出来のいいドキュメンタリーで見たいなと思ってしまうのだった。

映画のラスト、ジョージア州議会が長年の非礼を潔くレイに詫び、「ジョージア・オン・マイ・マインド」を州歌に取り入れたという部分が一番心に残った。

少なくとも、この部分は真実に違いないから。

| 2005年02月16日(水) |

榎倉康二展 + 何かを待ち望んでいる人の銅像 |

◇榎倉康二展

at東京都現代美術館

この美術展のチラシ一枚で、榎倉康二に一目惚れしてしまった小娘。

私も興味があったので一緒に行ってみた。

作品は時代のブロックごとに展示してある。

正直言って初期の作品はあまり面白くないのだが、だんだん時代が進むにつれ引き込まれて来る。そして「干渉」というタイトルにたどり着いた時に“あぁ、そうだったのか”と、その意識の流れに合点がいったのだ。

ちなみに、辞書で干渉の定義を見てみると・・

(物)二つ以上の同じ種類の波が一点で出合う時、その点での波の振幅は個々の波の振幅の和で表せること。例えば音叉(おんさ)を耳の近くで回すと、二つの枝から出る波の位相が同じなら互いに強め合い反対の位相では弱め合って、音が大きくなったり小さくなったりする。光の場合でも薄い膜の反射光に色がついて見えるのは干渉による。

・・とある。榎倉の作品そのものの説明のようにも思えるのだ。(ちょっと拡大解釈?)

直角の壁と床との間の三角空間に出現する異素材の物体。

冷たい板やリノリウムの床の上の水たまり、鏡やガラスに貼り付けられた粘土の固まり、波打ち際で波と砂の境目に横たわる人物、乾いてひび割れた地面に根を張る植物や木・・などの写真。

林の中、突如現れるコンクリートの壁、というインスタレーション。

そして、キャンバス地に染み込ませた廃油の作品群。

二枚の異素材の布、片方に廃油を染み込ませ、一部を重ならせたとき、重なる部分にも染み込む油。

廃油に浸した四角い鉄・木材をキャンバス地にプリントした作品群。

また、その木材を一緒に並べた作品群。

これら全く違う物質が浸食ではなく、干渉で生まれる繊細で静かな調和の世界があったのだ。

初期の発想が鋭敏に進化・洗練されてくる過程を見ることが出来るのは、このような大きな個人展覧会ならではだ。

後で知ったのだが、時を同じくして銀座のギャラリーでも榎倉康二展を開催していたのだ。

既に2/12で終了したとのこと、残念だった〜。

余談だが、この展覧会に一緒にいった小娘の好きな絵に長谷川等伯の「松林図屏風」がある。

何となく、榎倉康二の世界と通ずるものがあるではないか。

それと本人は未だに分かっていないようだけれど、テレビなどでたまたまターナーの絵を見ると「あぁ〜これ好きかも〜♪」と必ず言うのだ(本人は言った事を覚えていない!)。

榎倉康二・長谷川等伯・ターナー。

ジャンルは全て違うが、ぼやけ具合(笑)とダイナミックさと静かな美しさを併せ持つ彼らの共通部分が彼女の好みなのだった。ある意味分かり易い!

今度ターナーの絵が来たら、連れていってあげようと思っている。

小さい頃から時々美術館に連れていっていたのだけれど、何故か西洋画には興味を示さなかった。最近は、彼女に日本画や仏像の面白さをいろいろ教えてもらっているので、お返しに西洋画の面白さを発見させるチャ〜ンス!

◇「何かを待ち望んでいる人の銅像」by MUSASIさん

at NHKふれあい広場

2/15「マシニスト」@シネクイントの後に、近くまで来たということでちらと見てきた。

たまたま見た、金曜書き込みTVの1コーナーのみうらじゅん主催アート掲示板

“銅像大賞”受賞作品だった。

顔の部分が六波羅密寺の空也上人像を彷彿させる面白いものだったのだ。

写してこようと思ったのだが、撮影禁止の張り紙と警備員で断念。

◆ マシニスト ◆ マシニスト

The Machinist

[スペイン・アメリカ/2004年/102分]

監督:ブラッド・アンダーソン

脚本:スコット・コーサー

出演:クリスチャン・ベイル、ジェニファー・ジェイソン・リー、アイタナ・サンチェス=ギヨン

監督のブラッド・アンダーソンは「ワンダーランド駅で」「セッション9」で結構お気に入りなのだ。特に「セッション9」は世間の評判がいまひとつだったが、私は気に入っている。あの映画は決してホラーではなく、壊れゆく人間を描いた心理ドラマだったのだ。

が、意匠をこらしすぎ焦点がぼやけてしまった事と、犯人に導くミスリードがうまく機能しなかった事で、空回り傾向になってしまった感は否めない。

が、まったりとからみつく静かなる狂気を体現したピーター・ミュランが素晴らしく、また狂気を描く演出は、かなり地味だが出色の出来だったと思っている。

そして、この「マシニスト」。

やはり意匠をこらし(過ぎ)ているのは相変わらずだが、きちんと整合性のとれた凝り方で、ぶれも感じられない。

そして主人公トレヴァーの追い詰められた混沌を演じたクリスチャン・ベイルは素晴らしく、やはりまったりとからみつくような演出と色調含めた映像はかなり好みだ。

主役トレヴァーはこの映画のために30キロも痩せたという話題のクリスチャン・ベイル。

無理すんな〜。

不眠症で1年間眠っていないということだが、時々うとうとするシーンがあり、おかげで何とか生きながらえているような状態。

そんな状態でも何とか日常をこなしているのは、工場で働き、空港のカフェに立ち寄り、時に娼婦であるジェニファー・ジェイソン・リーの元へ訪れる・・・マシニスト=機械工=マシーンのごとき正確な繰り返しの毎日だからなのか。

睡眠不足による記憶の飛びをメモで補おうとする姿は、あぁ痛ましや・・人ごとではなかったりする。

以下、一方的解釈によるネタバレに満ちた、だらだらとした覚え書き

一時的健忘症というのだろうか。

あまりに重い罪を犯しそれに耐えられずココロに負荷がかかりすぎた時、その原因を忘れ去ってしまおうとする脳の自己防衛メカニズムだと思われる。

表面では何事もなく日常を送っていても、意識下では絶え間なく罪悪感・贖罪感・良心の呵責などに苛まれる。それが高じて睡眠不足に陥った男が主人公である。

極度の睡眠不足では半睡半覚醒状態が続き、意識と無意識の境界が定かではなくなる。

無意識の領域は未だ解明されていない分野だという。

赤いスポーツカーのデブ男=分身男登場あたりから、トレヴァーの無意識の領域で起こる幻覚が描かれ、それに支配され始める。

何度か登場する分かれ道はトレヴァーの彷徨える心の象徴だ。

遊園地のルート666というお化け屋敷では、右が天国左が地獄。

工場からの帰り道の岐路では右が市街(だったか?)、左が空港のカフェに通じる道。

右の市街地には出頭すべき警察があるはず。左の空港に通じる道にはご丁寧に“Escape”という看板さえあった。

無意識の領域で、右( right=正しい)の道という選択肢を作っているところで彼の良心の呵責が見えるわけだが、彼が選ぶのは(遊園地の分かれ道も結局彼の選択だ)常に左の道。

現実逃避の底なし地獄だ。

トレヴァーが逃げ込んだ地下の用水路でも分かれ道があったが、この行き先は失念。

また、記憶の補填のためだった付箋メモに書かれた謎のメモ・・首吊り男とKILLERの文字・・・は、無意識下の良心の呵責が書かせたものだった。

空港のカフェのウェイトレス・マリアは彼に癒しを与えてくれるが、実際にはひき殺した少年の母親の姿をとっていて、彼女との会話は皆彼の想像の産物だった。

許しを得たいというトレヴァーの願望の現れだったのだと思われる。

また、遊園地で回転木馬前の記念撮影からトレヴァーの母の姿を思い起こすわけだが、実際に遊園地に行ったのはトレヴァーひとりのはず。トレヴァーのかつての家族構成(母ひとり子ひとり)を、ひき逃げした子とその母に置き換えていたのだ。マリアの家で彼が目にした古い人形やガラスのボウルは実際にはトレヴァーのものだったということからも、彼の幸せだった時へのノスタルジーかつ、安心な母の懐に戻りたいという現れでもあるのだろう。

トレヴァーにだけ見える、一年前の事故で廃車になった赤いスポーツカー、それに乗るトレヴァーの分身であるアイヴァンは罪悪の象徴として醜く太った姿で現れる。

痩せる一方のトレヴァーとは対称的だ。

事故後、魚釣りに行ったと思えるが、魚釣りの写真に写っていた(彼の目にそう見えた)のは太ったアイヴァン。悪いことをしたのは皆アイヴァンなのだという逃げ。また、途中で“魚釣りに行きたかっただけ”と書かれたナンバープレートが映し出されていたが、彼の自責の念+言い訳なのだ。

娼婦であるジェニファー・ジェイソン・リーは、トレヴァーの唯一現実との接点。

確かな肉体の実感を伴っているからかもしれない。

虚と実を悟り始めるきっかけを彼女によりもたらされる。

何度も挟み込まれる、常に1:30を指す時計、車のシガレットライターの映像は、トレヴァーの脳裏に焼き付けられた事故直前の記憶。

それらすべてが合致した時、トレヴァーの記憶は蘇り自分が犯した過ちを悟るのである。

警察へ自首した後、引きずり込まれるような眠りの何と安らかそうなことか!

恐ろしい悪夢から解放されたのだ。

ラストはあまりにも整いすぎていて、一歩間違えると単なる教訓めいたまとめになりそうで怖いが、非常に良くできた心理スリラーだったと思う。

| 2005年02月12日(土) |

オペラ「ラ・チェネレントラ」 |

◇「ラ・チェネレントラ」全二幕

La Cenerenttola

おなじみ「シンデレラ」のイタリア読みで灰かぶりを意味するチェネレントラ。

良く知られるペローやグリムとはだいぶ違うロッシーニ版である。

ペローを元ネタとするディズニーでは、可哀想なシンデレラが魔法使いのおかげで舞踏会に出席、王子様にひと目惚れされるも12時の鐘でガラスの靴と共に去り、最後はめでたしめでたし・・・。

しかし、このロッシーニ版では、王子は単なる面食いの間抜けではないのだ。

王子は従者と衣装を交換し身分を取り替え、きちんとシンデレラの良さを知った上で恋に落ちる。

シンデレラも単に受け身で従順なだけでなく、自己主張もする。

これに継母ならぬ継父と二人の姉、従者であるニセの王子が絡み、面白可笑しく展開していく。どたばたではあるけれど、良質な笑いと音楽でココロ踊るのであった!

まず、目眩がするほどの装飾音のオンパレードに腰を抜かしそうになる。

タイトルロールのヴィヴィカ・ジュノーの正確な歌唱と音色にまた腰を抜かしそうになる。

特に二幕目は圧巻!

恐ろしく難しいのだろうと私でも思ってしまうような曲を、それと感じさせない位自然に歌い上げ、その声の音色がまた素晴らしく好みだ〜♪

我が脳内麻薬爆裂。

王子の従者役のデ・カンディアは、コミカルな動きや間のセンスが良く、断然ファンになってしまった。装飾音には切れがなく得意ではなさそうだけど、それを補ってあまりあるものを備えている感じだ。

他の主な出演者も皆高いレベルで、独唱も重唱も聴き応えあり、幸せ。

また、スタイリッシュな演出もかなり好みだ。

とにかく、幸せ感いっぱいで帰途についたのだった。

指揮:アルベルト・ゼッダ

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

演出・舞台・衣装:ルイージ・ピッツィ

アンジェリーナ(シンデレラ):ヴィヴィカ・ジュノー

ドン・ラミーロ(王子) :ホアン・ホセ・ロペラ

ダンディーニ (王子の従者):ロベルト・デ・カンディア

ドン・マニーフィコ(シンデレラの父):ブルーノ・デ・シモーネ

クロリンダ(シンデレラの義姉):高橋薫子

ティースベ(シンデレラの義姉):向野由美子

(at オーチャードホール)

◇都民芸術フェス2005

東京都交響楽団

指揮:小泉和裕 ピアノ:小川典子

グリンカ:歌劇 「ルスランとリュドミラ」序曲

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

ハチャトゥリヤン:「ガイーヌ」より”剣の舞、子守歌、ばらの乙女たちの踊り”

ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」

チャイコフスキー:序曲「1812年」

全てロシアの作曲家によるプログラム。

万年初心者の私は、ロシア作曲家のセンチメンタルでメランコリックな優雅さやエスニックな旋律が大好きだったりする。ひどく大雑把な物言いだけど・・。

それと、海外で評価が高いという小川典子のピアノも楽しみだった。

その小川典子のラフマニノフ2番は、華麗で繊細優雅で正確・・などという手垢の付いた言葉しか浮かばない私が悲しいけれど素晴らしかったと思う。

しかし、ための部分というのか一部テンポの緩急がひっかかってしまった。

こういうのも有りなんだな・・と、聴き手の幅を拡げていただいたような気もする。

ラストの、チャイコフスキー大序曲「1812年」

学生時代、このど派手な曲をJBLのスピーカーぶいぶい響かせて聴いていたことをふいに思い出す。何と近所迷惑だったことか・・。

大砲ぶっ放しパートではレコードの針(!)が飛んだ記憶がある。乱暴者だった・・・。

ものすごく久しぶりに聴いた曲だったが、良い演奏だったと思う。

さすがに大砲はなく、代わりに大太鼓がラストを盛り上げてくれた。

この日はこの曲に限らず打楽器系が素晴らしく、特にスネアドラムの女性は正確で緻密でしびれた。

逆にホルンが辛く、目立つ楽器だけに残念。

(at東京芸術劇場)

| 2005年02月08日(火) |

「オーシャンズ12」 |

◆ オーシャンズ12 ◆ オーシャンズ12

[アメリカ/2004年/125分]

監督: スティーヴン・ソダーバーグ

出演:ジョージ・クルーニー、

ブラッド・ピット、ヴァンサン・カッセル、

キャサリン・ゼタ=ジョーンズ、

マット・デイモン、ドン・チードル、

ケイシー・アフレックとかとか

ソダーバーグの映画は、とりあえず必ず見る。 ソダーバーグの映画は、とりあえず必ず見る。

ブラッド・ピットの映画も、とりあえず見る。

なので、とりあえず見た。

ゆるくてもお祭りなので楽しい。

ほとんど忘れたけれど、小ネタが楽しい。

ヴァンサン・カッセルの見せ場=レーザービーム越えの優雅なスニークショゥはダブルの方がおやりなのでしょうか。

次回作にも登場の余韻を残しつつ。

しかし、これが映画興行収益ベスト1になる世の中っていったい何なんだろうと思う。

やはり皆、私と同じように“とりあえず”見に行っているのだろうか。

| 2005年02月07日(月) |

銅版画の地平・浜口陽三と銅版画の現在 |

2/8 2/8

「銅版画の地平・浜口陽三と銅版画の現在」

at ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション

ずっと行きたいと思っていた、ミュゼ浜口陽三へ。

小規模ながら趣味の良い、まさに浜口陽三的空間。

浜口陽三は、1955年に“カラーメゾチント”という、4版の銅版を刷りあわせて、独特のグラデーションで豊かな諧調を表現するという銅版画の新たな技法を開拓した。

エンサイクロペディア・ブリタニカの「メゾチント」の項目で、「20世紀の半ばの最も名高い、孤高ともいえる主導者」、「カラーメゾチントの新しい技法を開拓した作家」と紹介されています。

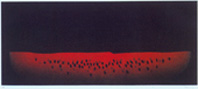

奥行きのある黒に浮かび上がる、奥行きのあるくすんだ赤。

小さな画面に広がる静謐な小宇宙をどう表現すればいいのだろう。

西瓜、さくらんぼ、てんとう虫の赤。レモンの黄色。アスパラガスの緑。

ぼぉうっと浮かび上がるパリの屋根。

眺めていると、ぼぉ〜っと脳が弛緩してくるような感覚を覚える。

こ・・これは麻薬か!

企画展「銅版画の地平」では、現在の日本の銅版画家の作品を展示。

山本容子を初め、6人の個性あふれる作家の仕事を見ることができる。

柳澤紀子・山口啓介が心に残る。

また、小さなカフェでは、ホルトハウス房子のチョコレートケーキを食べることができる。

東京ではここだけ!という惹句につられるも、その名に恥じない美味しさよ〜♪

◆ 「父、帰る」 ◆ 「父、帰る」

[ロシア/2004年/111分]

The Return

監督:アンドレイ・ズビャギンツェフ

撮影:ミハイル・クリチマン

出演:ウラディミール・ガーリン、イワン・ドブロヌラヴォフ、

コンスタンチン・ラヴロネンコ

「父、帰る」は昨年の私のベスト!

・・のみならず、ここ10年位のベスト5には入りそうな勢いなのだ。

私はクリスチャンではないが、聖書の隠喩がちりばめられた・・というより、骨子を聖書からとったと思えるこの映画にノックアウトされてしまった。

12年の空白の後、突然帰ってきた父は、モンテーニャの「死せるキリスト」の構図そのままの昼寝姿でキリストになぞらえられている。

死んだ人間イエスには復活が待っている。そして復活後、甦ったイエスの存在を弟子に知らしめた後は昇天・・今度は本当に地上からおさらばしてしまうという筋書きが待っている。

父の最初の姿が絵画を引用したキリストであると宣言したからには、最後は昇天という“死”に至るのは必然だったのだ。

父という存在を息子達に強烈に知らしめた後の昇天は、現れた時と同じ足下からのアングルで小舟もろとも水の中へ沈みゆく姿として描写される。

旧約の創世記で、神は一日目に光と闇を作り、二日目におおぞらを作りそれを二つに分け上を天・下を水に分けた、とあるが、父が沈んだ水底は天へと繋がるものとして捉えるのも有りかと思う。

それ以前に、タワーから墜ちる姿は空へ昇る姿とも重なる。

夕食時、血と肉であるパンとワインを家族に分け与えるシーン・・などなど、他にも数え切れない程の隠喩に満ちているが、それをすっぱり抜きにしても純粋に面白いのが素晴らしい。

最初、映画は弟の目線で描かれているので、久々に帰った父親は横暴にも見えるのだが、実は父親の言動は表現が唐突なだけ(これはイエスや神にも言えるかも・笑)で、理にかなっているのだ。

女所帯で育てられ、特に父がいなくなったとき赤ん坊だった弟は、男の原型を学ぶ機会を持たず育ってきた。冒頭のエピソードでも描かれるが、我を通そうとする傾向の強い彼を母親は優しく受け入れてくれる。経験のない父親的権威の押しつけには反発するしかない彼なのだった。この弟にとっても、また少々気弱風な兄にとっても、この時期必要だったのは男親の存在だったのだ。

彼ら三人車での小旅行で、兄は少しずつ生きていく上での知恵や対応の仕方を学んでいく。

父の死後、兄がリーダーとして短い間に成長した姿はまさしく感動的だ。

そして弟は、自分でも気づかないままぽっかり欠けた部分を埋めることが出来たのだ。

この映画を語るとき「タルコフスキーから連なるロシア映画のDNA」などといった文をあちこちで目にしたが、それは確かだと思える。

特筆すべきはこの映画の映像・構図の美しさだ。

美しく、残酷なほどに静謐な世界。

一度目に見たときは、本当にため息を漏らしてしまった!

脳内麻薬爆裂ムービーだったのだ!

ところで、いきなり父が現れた時、兄弟が走って確かめに行ったのは、聖書らしき本に挟まれていた過去の家族写真。

最初に見た時は、字幕と写真に気を取られていて、挟まれたページに描かれていたエッチングの絵柄を確認できなかったが、今回しっかり確認できた。

旧約聖書のアブラハムが息子のイサクを(神に言われた通りに)生け贄に捧げようとして、手にかける直前で天使が止めに入るシーンだ。神がアブラハムの信仰心を試そうとした所である。・・・旧約の神は、至る所でほんとにえげつない!

まぁ、それで何故このページだったのかずっと気になっていたのだ。

こじつけも含めて考えていたのだが、挟まれていた写真は、父が当たり前のように存在していた時代の幸福な4人の家族写真。

神の存在が今ほど遠くなかった時代、アブラハムは神の存在を心から信じていた男。

父=神となぞらえて、それぞれの存在が信じられた時代というところだろうか?

映画のラスト近くで父親の車で見つかった、父親がずっと眺めていたであろう写真は、父親抜きの母子3人の写真だったということも興味深い。

(at ギンレイホール)

|