| 2012年11月29日(木) | Paris, la Ville lumière |

パリの記録は今回でおしまいにしよう。パリというものを断定することもできないほど短い滞在だったのが残念だが、その間噂に聞いたようなパリを見ることはなかった。一度もストに遭わずメトロは早朝から深夜まで働きものだ。メトロマップを手にあちこちの駅で下車して、散歩した。ガイドブックに載らないような駅で降りて歩いていると、人々が列をなしているブーランジェリーを見つけた。並んでいたパリジェンヌの″ここのクロワッサンは絶品よ″というの言葉を信じてひとつ買ってみたら、これはこれはもうバターの風味からそんじゃそこらのとは違うでしょう、というような絶品クロワッサンだった(しかもたったの€1.6 わたしはこれは安いと思う)なんていう体験もした。また″犬の糞があちこちに落ちていて道が汚い″というが、それも見なかった。写真はリュクサンブール公園だが、犬の糞を持ち帰るための黒い袋が公園に備え付けられていたし、他の場所でも道が汚いという印象は受けなかった。改善されたのかもしれない。″人々が冷たい″とか″英語を喋らない″というのはこれも全く感じなかった。パリの空は暗くてもホテルや道やキャッフェで会う人々は明るく、わたしを特に観光客とかアウトサイダーとして特別扱いするわけでもなく、至って自然だった。メトロの中で変わった人がいても誰も注目しない。こういう移民都市の都会気質というのが周囲を気にしすぎる日本人には冷たく映るのかもしれないと思った。移民問題というのもパリにいると見えない。だが、電車をとってパリから一歩離れると貧困の匂いの漂う地区に入り、そのあたりにくると車内の乗客の肌色はぐんと濃くなる。その辺りの人々はパリでスマートフォンをいじりながらメトロに乗っているアフリカ系の人々とは表情も違うように感じた。そして「花の都パリ」という呼称について。ロンドン経由でパリに着くと、どこが花の・・と感じてしまう。″English garden"などともてはやされるだけあって、ロンドンはこの寒い時期でも必死で(?)公園の芝を青く保っているわけだ。だが、パリは枯れたものは枯れたまま・・・というのか、フランス人は″芝を青く保つ精力があるなら、キャッフェでシガーでもふかしておしゃべりにかまけているほうが賢明よ″、とでもいいたげに見えた。11月のパリはろくに花も緑もない石の塊のような都市であった。

さて、最後の夜、ガイドブックに載っていたブラッスリーで食事をとろうとその店を探していた。道は極めてシンプルなのに見つからない。通りかかったお兄ちゃんに聞いてみた。彼はその店を知っていてそこまで連れて行ってくれた。まだ開店していなくて真っ暗だったのだ。開店まで1時間以上ある。諦めようかと思っていると彼が″よかったら時間潰しにこれから行くパーティへ一緒に来ないか″と誘ってくれた。すぐそこ、と指さすので、まぁいっかと着いていった。彼は英語があまり流暢ではなかったが、着くまでの間、妹が日本語を話すので彼女と日本を旅行して、奈良公園で鹿を見たのが一番よかった(笑)とか話してくれた。パーティーはパーティーというよりは酒の試飲会のような感じであらゆる酒を注がれ感想を求められた。彼らは英語を話さず、わたしはフランス語を話さないというのに、ものすごい勢いで話しかけてくる。フランス人はおしゃべり、これは本当かもしれない。

| 2012年11月28日(水) | Moulin Rouge |

ホテルからMoulin Rougeは目と鼻の先。てくてくと歩いて行き、タキシードで入り口に立つエスコート役のムッシューにショーが観たいと申し出た。予約用の電話番号を渡されたので、

ホテルからMoulin Rougeは目と鼻の先。てくてくと歩いて行き、タキシードで入り口に立つエスコート役のムッシューにショーが観たいと申し出た。予約用の電話番号を渡されたので、

「フランス語が出来なくて電話が恐いからここまで来たのにぃ」

とごねてみたら

「日本人? 日本に行ったことある。日本大好き。オーケイ、フォロミー」

とレセプションへ行き、"彼女ひとりくらいなんとかなるでしょ〜"と頼んでくれた。予約番号と時間を渡された。これで予約完了。やった〜!

でもMoulin Rougeでショーを観るなんて予定に入れてなかったから、おめかし用のドレスもない。仕方なくダッフルコートにブーツでショルダーバッグをさげて出かけた。ショーの30分前。Moulin Rougeの入り口は競い合うようにめかしこんだマダムと彼女達をエスコートするムッシュー、そしてわたしのような用意の悪い観光客の3種類がいて、賑わっていた。予約番号を見せると、ホストクラブかってくらいわんさかいるエスコート役のうちのひとりが席まで案内して、着席するなりシャンパンを注いでくれた。4人がけのテーブルにワシントンからきたアメリカンガールとスコットランドからきた若いカップルと相席した。全員ツーリストだが、わたし以外はみんなドレスアップしていた。

ショーが始まる。マネキン工場で生産されたのではないかというくらい、見事に胸の形も大きさも同じスレンダーな踊り子達が妖艶に舞う。ショーは2時間だが、踊りばかりではない。途中にコント(これは基本的にトーキーのように身振り・手振りで、たまのセリフは英語でやってくれる)やサーカスのようなパフォーマンスも挟まれていて最後まで飽きない。会場は最後まで大盛況だった。

巧みにあらゆる角度から撮影され編集された映画の映像のほうが、ずっと同じ角度から眺めているのに比べてぐんと引き込まれるものがある、というのはいたしかたないが、それでもこれはこれで、"ドレスアップしてショーを観に出かける"という愉しみもプラスされているわけだ。

ハイ・テンションでホテルへ戻ると、夜も遅く、まったりと薄暗くなったレセプションに遅番のお兄さんがひっそりと佇んでいた。後から思えば、お兄さんはこんな話は聞き飽きてるに違いないが、ハイなわたしはショーのことを話して聞かせた。そしてお兄さんが頂き物だが自分は酒を飲まないから、と言って持たせてくれたシャンパンを抱きかかえて、そのまま朝まで寝ていたのである。

| 2012年11月27日(火) | Auvers-sur-Oise |

パリのサンラザール駅からポントワーズ行きの電車に乗った。電車はあまり治安がよくないと言うが、車窓は全て何かを使って引っ掻いて描いた落書きだらけだった。しかし、これはパースでもロンドンでも同じだった。こんなアホなことをするのは親からまともな躾をされていない子供と決まっている。つくづく欧米というのは貧困の差や家庭内で教育の差が激しいと思う。

パリ市内をでるとすぐに真新しい近代的なビルのオフィス街のようなのが遠方に見える。なるほど、パリ市内は歴史と美しい景観を守ることに力を注いで観光客を呼び、インダストリーは郊外に持っていく。さすが芸術に優れたフランス人、こういう美学は賞賛したい。東京など、どこもかしこも建物の高さがデコボコで視覚的に美しい街でないのは残念だ。

インダストリーエリアも抜けると今度は住宅地となるのだが、この景観は貧困の匂いが漂っていて暗い。線路脇の塀は落書きだらけで、どの建物もただマッチ箱に窓をはめ込んだだけのような殺風景なものばかりだった。マッチ箱の窓辺にはパリ市内のアパルトマンのように花は飾られていない。車内では小さな子供がお金をせがんで手をだしてまわってくる。乗客はみんな首を横に振る。この子供達にはお金は労働や物と交換されるものなのだと教える親がいないのだろう。

住宅地を抜けると美しい古く小さな村と田園の風景が見えてくる。ポントワーズで貨物列車のような見た目の電車に乗り換えて10分。オーヴェル・シュル・オワーズに到着。放浪人生だったゴッホ(Vincent Van Gogh)は、気に入った町をみつけるとそこにしばらく滞在し絵を描いた。ここは彼が人生最後に気に入って滞在を決め、自ら命を絶った場所だ。ゴッホの気に入った町だもの、美しいに違いない、そう期待してやってきたのだ。

駅の構内に小さなアトリエがあって、そこで絵を描いて売っているムッシューがいる。作品をあれこれ見せてくれたのだが、どれも有名画家の絵をそっくりにコピーしたものだった。この駅の壁などの絵は彼が描いたのだそうだ。

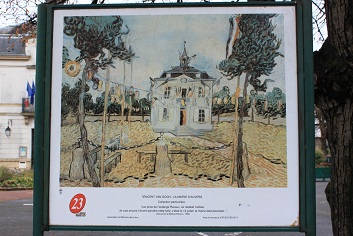

Auvers Town Hall(村役場)。ゴッホの絵とほぼ変わっていない。

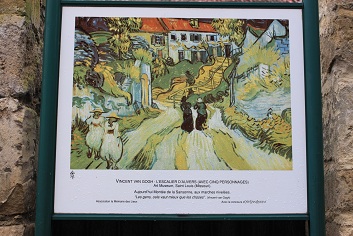

この小路は昔はもう少し広かったのかもしれない。

さて、ここでもうおなかがすいてきた。ランチタイムには早すぎてあまり開いているお店が無い。唯一開いていたこの店に入ってみた。若い男女が二人でやっているブラッスリーのようだ。英語はひとことたりとも通じない。日本人はフランス語の食べ物の名前ならひととおり知っているだろう。メニューは難なく理解できた。クアトロフロマージュ(4種類のチーズのピッツァ)とタルトタタンに決めた。が、"ピッツァ1枚はわたしには大きすぎるので半分にして欲しい"とは絵で描いて説明した。するとお姉さんが丸皿のあとの半分のスペースにレタスの絵を描いたのでOui!!と返事した。

客はわたしひとり。店内の雰囲気もとてもいいのに、客がいない。まずいところに来てしまったのではないかという気もしてきた。が、20分後、出てきたピッツァを見てわたしはなんて運がいいのだろうと思った。窯焼きのピッツァは薄い生地で、4種類のチーズはさすがフランス人、油ギトギトの胸焼けするようなのではなく、熱しても簡単に溶けそうにない、ほろ苦い大人の味のグルメなチーズが選ばれていた。こんな美味しいピッツァは初めてだ。それに続いて出てきた熱々のタルトタタンは生地はごく薄くあともうぎっしりリンゴ。塩キャラメルアイスを絡めながら食べる。これも絶品。

大満足で店を出るころには地元民らしき男達が沸いてきて朝から酒を飲んでいた。

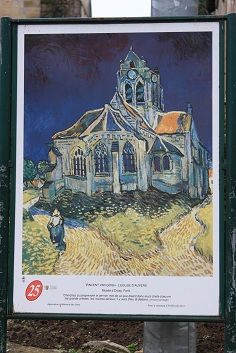

Notre Dame D'Auvers 教会

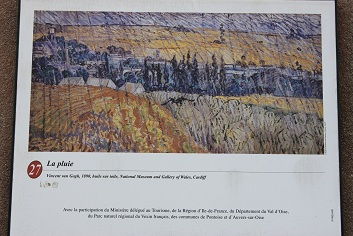

ゴッホの描いた田園の風景もあまり変わっていない。

そしてこれがこの旅のクライマックス。ゴッホの墓。もっと特別なところにあるのかと思ったが、どうも墓地の中に他の墓と並んでなんら優遇されていないようだ。最初は見つけ出すことができず、通りかかった地元民の女の子に聞いたら、

「ゴッホの墓?あぁ、聞いたことあるわね。この沢山あるうちのひとつよ。よかったら見つけるの手伝うわよ」

と言われた。"聞いたことがある"、やはりその程度なのか。彼女のオファーをありがたく受け入れ手伝ってもらった。あった!彼女が指差したのは他のと比べても小さな小さな墓だった。そして彼女はゴッホなどまったく興味がないのだろう、見つけるとじゃぁね〜とそそくさと去っていった。どうも彼女に限らず、この村の人々も、いえフランス全体ゴッホという存在は外国人のわたしが思うほど大きくないようなのだ。女性の愛には恵まれなかったゴッホを人生でずっと支え続けて、彼が自殺した翌年後を追うように自殺してしまった弟のテオと仲良く並んだこの墓の姿にじーんと胸が熱くなった。死んでから有名になり賞賛される、なんて皮肉なのでしょう。墓にはわたしひとりきり。"ゴッホとサシで話した"、これがこの旅一番のわたしの自慢話となったのでした。

| 2012年11月26日(月) | Trois Couleurs: Rouge |

パリの街を歩いているとキャッフェ・キャッフェ・キャッフェ・・・どこにでもキャッフェがある。オープンテラスは頭上に傘型のストーブがついていて、こんな寒い季節でも人々はテラスでシガレットをふかし、キャッフェを飲む。そしてそのテラスのテントの色は断然赤が多い。パリ市内の建物はどれもシックな色だから、こんなパッとしたい色が非常によく映えて美しい。ツーリストが密集する地域にはマクドナルドも見られるが、パリの赤いテントのキャッフェと差別化をはかるためかテントを黒にしている。

パリの街を歩いているとキャッフェ・キャッフェ・キャッフェ・・・どこにでもキャッフェがある。オープンテラスは頭上に傘型のストーブがついていて、こんな寒い季節でも人々はテラスでシガレットをふかし、キャッフェを飲む。そしてそのテラスのテントの色は断然赤が多い。パリ市内の建物はどれもシックな色だから、こんなパッとしたい色が非常によく映えて美しい。ツーリストが密集する地域にはマクドナルドも見られるが、パリの赤いテントのキャッフェと差別化をはかるためかテントを黒にしている。

お洒落な鞄屋さんを見つけて入ってみた。カジュアルでもイブニングドレスでも持てるようなサテンのハンドバッグを見つけ、自分用にひとつ、妹への土産にひとつ買うことにした。これが色が豊富ですごく迷う。妹の分は妹のよく着る服の色に合わせて、お店のお姉さんの感覚で選んでもらった。そして自分の分がまた迷う。あまりにも迷って決められなくなったので、お姉さんに選んで欲しいいと頼んだ。選んだのは純粋な赤と濃い若草色だった。

「もしパーティー用にと考えてるなら、パリジェンヌ的感覚では小さな黒のドレスでこの赤いバッグのような組み合わせがすごく可愛いと思うわ。でもジーンズでもパーティーでも両方引き立つのはこの若草色」

またまたものすごく迷った挙句若草色を購入した。

そしてLes Cars Rouges(赤いバス)にも乗った。観光名所を2時間かけて巡回する観光客向けのバスだ。名所についての歴史や由来のアナウンスを聞きながら回ることができる。二日間有効のフリーパスでのセーヌ川のクルーズとセットで€32なり。うららかな春の日ならとてもお得なのかもしれないが、この時期にこれを購入したのは失敗だった。吹きっさらしのバスの二階の座席に1時間も座って観光名所を回って半凍死した。同じところから乗車したイースタンヨーロピアンらしきおばちゃんは、なぜか短パン・素足・ビーサンでバゲットを齧っていた。それを見ていると、自分が思うほど寒くないんじゃないかと思えてくるのだった。おばちゃんはひたすらしゃべったり食べたり忙しく動いていたが、ストリートパフォーマンスをする大道芸人を目にした瞬間目を輝かせて次の停留所で降りていった。おばちゃんもいなくなり、やはり寒いのは気のせいではないと悟った。暖をとろうと下車して目の前のキャッフェに駆け込んだ。鏡に映る自分の顔を見ると唇が真っ青で死人のような顔をしていた。

そしてMoulin Rougeのショーも観た。この話は次回。

| 2012年11月25日(日) | Before sunsetの街でBofore sunriseな展開!? |

のみの市の屋台で食べ物を買って立ち食いしていたら、そこで同じように立ち食いしていたイーサン・ホーク似の男の子が話しかけてきた。ローマから友達を訪ねてパリに来たのだが、日中はひとりで観光をしているのだという。とても感じのよい男の子で気付いたら1時間近く立ち話をしていた。わたしはまったくもってジュリー・デルピーではないが、相手がイーサン・ホークなだけに映画Before sunrise/Before sunsetが思い出された。ヨーロッパを一人旅しているアメリカ人のイーサンとフランスからおじいちゃんのお墓参りにきたジュりーが長距離電車の中で出会い、ほんのひとときオーストリアでの観光を共にして、お互いに余韻を残して、半年後にここで会おうと約束して別れるのだ。これが"Bofore sunrise"。

のみの市の屋台で食べ物を買って立ち食いしていたら、そこで同じように立ち食いしていたイーサン・ホーク似の男の子が話しかけてきた。ローマから友達を訪ねてパリに来たのだが、日中はひとりで観光をしているのだという。とても感じのよい男の子で気付いたら1時間近く立ち話をしていた。わたしはまったくもってジュリー・デルピーではないが、相手がイーサン・ホークなだけに映画Before sunrise/Before sunsetが思い出された。ヨーロッパを一人旅しているアメリカ人のイーサンとフランスからおじいちゃんのお墓参りにきたジュりーが長距離電車の中で出会い、ほんのひとときオーストリアでの観光を共にして、お互いに余韻を残して、半年後にここで会おうと約束して別れるのだ。これが"Bofore sunrise"。

続編の"Before sunset"では舞台がパリに移る。結局ふたりは約束の場所で会えなかったのだが、それからだいぶ経ち、作家になったイーサンが仕事で訪れたパリで再会を果たすのだ。

と、ここまで書いておいてなんだが、わたしは自分のプランを遂行するべく、結局"この後写真展に行く予定なのだが、よかったら一緒にどう?"という彼の誘いを断ってしまった。しかし、相手は"もし話し相手が欲しくなったら・・・"と連絡先を渡してくれた。

不思議なことに、それじゃぁまた、と歩き出して数分もたたないうちにまた話したい気分になった。彼がもろタイプだったとかそんなんではないけど、とにかく話していて心地よかったのだろう。このあたりが映画と同じだ。別れてすぐだったが電話をしてみることにした。相手は苦笑していたが、夜は友達と約束してるのだが一緒にこないか、と誘ってくれた。

映画のような展開にはならなかったが、この夜は彼とパリに住む彼の友人とそのパリジェンヌのガールフレンドとピッツェリアでワインをあけて非常に愉快な夜となったのでした。

(写真:芸術家達が集ったモンマルトルのカフェ"Le Consulat")

| 2012年11月24日(土) | Les Amants du Pont-Neuf |

ティーネイジャーのわたしがひどく入れ込んで何度も観た映画のひとつ"Les Amants du Pont-Neuf(邦題:ポンヌフの恋人)"。レオス・カラックスの作品で主演は若く美しいジュリエット・ビノシュとドニ・ラヴァン。失恋の痛手と失明の危機にさらされ、家を飛び出してホームレスになったミシェル(ジュリエット)と孤独なホームレスのアレックス(ドニ)がポンヌフで出会い、ポンヌフで遊び、ポンヌフで愛し合い、ポンヌフで再会する。全てがこの橋の上だった。たったひとつ失いたくないものを手にした男はそれを守るためなら罪をも犯してしまうのだ。何もない男だからこそミシェルを思う気持ちがあまりにも大きくフォーカスされて心打たれるものがあった。そして何よりも映画の構成がアーティスティックで当時のわたしには最高にクールに映った。

あれから何年もしてこの映画の舞台を訪ねてこられるとは。橋は修復などされたのかもしれないが、見た目は映画の中となんら変わっていなかった。

さて、パリでは女のホームレスを何人も見た。また犬と一緒に座りこんでいるホームレスも多い(さびしくて身を寄せ合っているという風ではなく、明らかに犬をダシにお金を恵んでもらおうという商売根性のようなものが感じらえれる)。アフリカから押し寄せる移民問題などというが、パリ市内を歩くそのような見た目の人々は問題を起こすどころか勤勉にさえ見える。夜にエッフェル塔付近で暗闇からニョキっとピカピカと光るエッフェル塔が表れ、驚いてのけぞり、よく見ると黒人達が全身真っ黒な服を着て" One Euro! One Euro!"とお土産を叩き売りしてたりするのだが、それだってただ座り込んでお金をねだる人々よりもよほどまともだろう。どうしたものか、ホームレスはみんな白人である。

| 2012年11月23日(金) | Au secours! |

メトロの駅でトイレに行きたくなった。駅をあがった広場のようなところに公衆トイレがあった。しかしそれがドアが電動の公衆トイレなのだ。これにはいやな思い出があっていい気がしない。パースの真夏の夜のこと。それまでドアが電動の公衆トイレには入ったことがなかったから何気なく入って用を足した。そして、出ようとボタンを押すも開かない。接触が悪かったのか、何度か押したら結局開いたのだが、この開かない数秒にもうあらゆる悪い想像が頭をよぎった。携帯電話も持っていなかったから、誰にも気付かれず公衆トイレで暑さで息絶える、とそこまで想像してしまった。ありえないこともないでしょう。入るべきか迷ってトイレの前で様子をうかがっていた。一見普通のトイレのようだ。得体のしれないボタンはない。でももしドアが開かなくなったら・・・ 周囲にあまり人が歩いていないし・・・・じっと考えていたら、ちょっと見た目の怪しいムッシューが現れて、トイレを使うのか?というようなジェスチャーをした。わたしはこれぞチャンスとばかりにムッシューに話した。カクカクシカジカでこのトイレがとても恐怖なのであなたはここにいて、わたしが出られなくなってドンドンやったらあなたは助けるのよ、OK? 褒めてるのか貶してるのかわからないが、フランス人は実際はまともでも見た目がちょっと怪しい人が多い(とはわたしの主観)。このムッシューもまさにそんな感じで、実はよい人のようで、このボタンを押して、などとひたすらジェスチャーで説明してくれた。

意を決して中に入り、ドアを閉め用をたした。さて流そうとフラッシュボタンを押すとフランス語のアナウンスが流れるだけで、水が流れない。パニックになり、何度も押すが流れない。こんなことをしてる間にも外で待っててくれるはずのムッシューがいなくなってるかもしれない、とまた悪い想像をしてしかたなくドアをあけて外にでた。ムッシューはちゃんと待っていた。わたしはパニックで"No flush, no flush"とムッシューに詰め寄るとにこりと笑ってひとこと返された。

"No English!"

わたしは仕方なく半べそをかきながら走り去った。

その後、エッフェル塔の近くの人気の多い公衆トイレの前でシンガポール人らしき家族がトイレのフラッシュがどうのと話しているのが聞こえてきた。聞いてみると彼らがどうもこう使うらしい、と説明してくれた。トイレのフラッシュボタンを押し(その段階では流れない)、ドアを開けて外にでる。あとは数秒後自動でドアが閉まり、中で洗浄が始まる。(後で調べたところによるとトイレの中では熱湯で壁も全て洗われてその後乾燥までされるとのことなのだ!!)そこまで終わってやっと次の人が入れる状態となる。これが時間がかかるから一人5分くらいはかかる。シンガポール人はさすがせっかち。家族5人で男二人と女3人に分かれて一緒に入り、トイレ洗浄を2回で済ませていた。なんでこんなトイレ作ったの、フランス人? ブツを流していないトイレのドアをあけて外にでるなんて普通はいやでしょ?しかも動作にぶいからドアが再度しまるまではずかしい思いをするわけ。後ろに並んでる人にブツを見られてしまうんじゃないかって気が気がじゃない。うちのクロエちゃんだってブツをちゃんときれいに隠さない限りトイレからでてこないですよ。

この公衆トイレといい、男女兼用とか有料とか、パリのトイレは曲者だ。

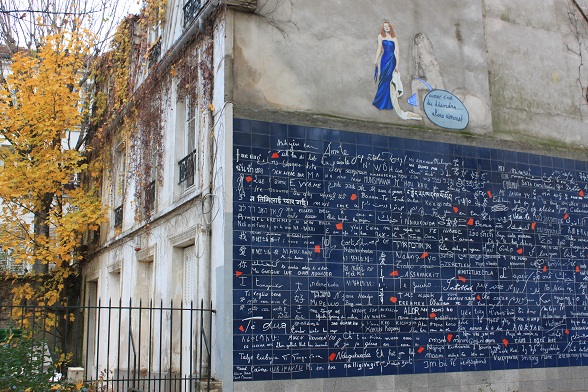

(写真:モンマルトルのジュテームの壁)

| 2012年11月22日(木) | Enchanté, Paris! |

夕方、ヒースローから飛んでシャルルドゴールに到着。ここにくるとロンドンにも増してぐんと肌色が濃くなる。RER(国鉄)でパリ市内まで行こうと、切符の販売機の前まで来て人が買うのを眺めていたが、結局近くにいたムッシューに聞く。するととても親切に教えてくれた。

夕方、ヒースローから飛んでシャルルドゴールに到着。ここにくるとロンドンにも増してぐんと肌色が濃くなる。RER(国鉄)でパリ市内まで行こうと、切符の販売機の前まで来て人が買うのを眺めていたが、結局近くにいたムッシューに聞く。するととても親切に教えてくれた。

「26歳以下なら割引も受けられるよ」

だって(喜)。

「あらぁ、おしいわぁ」←どこが!

ムッシューによると、色んなタイプのフリーパスがあるから、窓口で旅程を言えば適当なのをくれるよとのことだったのでアドバイスに従うと、€52のフリーパスをくれた。これで旅行中すべての足代がカバーされるらしい。

早速RERに乗り込んだ。会社員が帰宅するような時間帯だったからラゲッジが心配だったが、ちょうど席が埋まる程度の混み具合で平気だった。4人がけのボックス席に3人のビジネスマン達と座り、あれこれと話をした。彼らは上質なワイン(と強調していた)を売るビジネスをしていて、会社は地方にあるが、イベントのためにパリに来た、東京にもよく行くとか。そして、

「アーティストに愛された町モンマルトルに宿を取ったのよ」

と誇らしげに話すと、こんなひとことをくれた。

「。。。。昔はね。 今は娼婦とセックスの町だよ」

ノード駅まで行ってメトロに乗り換えた。エレベーターがないので、仕方なくラゲッジを持ち上げて階段をあがろうとしたら、通りすがりの若いムッシューが大きいほうのラゲッジを持ってくれた。ロンドンでもそうだったが、みんな当然といった顔で大きな荷物を持った人などを手伝うのを何度も見た。電車からベイビーカーを降ろす時など、当然のように周囲の人が手を貸している。メトロを出て、地上にあがると冷たい風が頬をついた。ムッシューにお礼を言ってホテルに向かった。

荷物をおろして早速ピギャール広場の周辺をひとまわりした。本当セクシャルなものばかりだ。しかし娼婦は通りには立ってないらしい。薄暗いバーが外からのぞけるようになっていて、それで気に入ったら店内に行くのかな。わたしも一瞬のぞいてみた。みんなもろに娼婦という見た目ではないみたいだ。さて、あまり夜にふらふらとするのもよろしくないだろうと、ホテルの裏のブラッスリーに入った。寒くてもオープンテラスで頭上にヒーターがついている。道行く人々を眺めながら、キャッフェをすすった。パリといえば大好き!という人と大嫌い!という人両極端だ。フランス暮らしの長い友人が、"フランス人は全てが大好きで全てが大嫌い"と表現したが、パリもそんなフランス人気質を映したようなアクが強く話題性のある街なのだろう。わたしは好きになるだろうか、それとも嫌いになるだろうか、一度この目で見てみたい。それがこの旅のいきさつだった。ここまで来るのによく働いたな。しかし、よく働いてよく旅をする、こんな人生は最高ではないか。やっとゆっくりと腰を下ろしてしみじみとはるばるここまでやってきた喜びをかみ締めた。

(写真:夜のエッフェル塔。ぽつぽつしてるのは雪ではなくて雨です)

| 2012年11月21日(水) | ロンドンの朝 |

昨夜長旅疲れで早く寝てしまった分、早起きして朝のハイドパークに散歩に出た。かつてパースのハイドパークを"My garden"と呼んで毎日のように散歩していたから、いつかホンモノ!?が見てみたいと密かに思っていたのだ。長年の希望が叶ったというわけだ。小雨が降っていたが、犬の散歩やジョギングをしている人が沢山いた。男女比は同じくらいだが、白人が圧倒的多数だ。公園以外の

場所では色濃くて、移民の押し寄せるモザイクの都市といった風情なのだから、朝ゆったり散歩にでていられるような層の人々はやはり白人に限るということになるのか・・・移民はせかせかと朝から労働や勉学に励むのみということなのか。

それにしても長身の英国紳士が黒のコートなんかを着て短毛の手足の長い大型犬を散歩させてる姿はしびれる。ハンティングが紳士のたしなみなどと聞くとがっかりするから、朝の愛犬との散歩が紳士のたしなみということにして欲しいな。

次にウェストミンスター宮殿とビッグベンを一見して、一度見たかったChanging of the guardを見にバッキンガムへ向かった。てっきり赤いユニフォームのガードが出てくると思っていたので、グレイのを見て面食らった。後で知ったのだが、冬服はこの色らしい。悪かないけど、冬のロンドンの憂鬱な空色と一体化してるみたいだ。

これで駆け足のロンドン観光は終わり。もし何かあったら飲み仲間だった元同僚を呼び出そう、彼が頼りにならなければ最後の手段は数ヶ月で自然消滅した元ボーイフレンドを呼び出そうと連絡先を握り締めてきたが、そんな必要も余裕もなかった(元同僚には時間があれば会いたかったのだが)。

| 2012年11月20日(火) | ロンドンにやってきた |

ブリティッシュエアウェイズでやってきた。機内のベジタリアンミールがなかなかよかったのはベジタリアン先進国のせいだろうか。

Lunch

・トマトとモッツァレラチーズとアスパラガスのサラダ

・カポナータ

・ほうれん草とリコッタチーズのパイ

・グレインブレッド

・ラフランスのタルトオレンジソースとクリーム添え

Snacks

・ショートブレッド

・メディテラニアンスプレッドとウォータークラッカー

・マフィン

・レーズンチョコレート

Dinner

・キノコとチーズのリゾット

どこの航空会社だか忘れたけど(たしかアジア系)、パンにスライスしたトマトをはさんだだけのサンドイッチをもらったこともあるし、またきゅうりだけっていうのもあった。

ヒースローは手続きに時間がかかるので有名なので覚悟していたが、運が良いのかガラガラで30分もかからず抜けられた。

チューブに乗ってHyde Park付近のホテルに移動。イギリスは地名とか通りの名前とか公園の名前とかオーストラリアと同じのばかりだから、馴染みやすい。チューブの切符のシステムもかなり近い。シティの中心を1ゾーンとしてそこから遠くなるほどゾーン数が増えて、切符の価格が変わってくるのだ。

ヒースロー周辺の家は古い一軒屋が多くて、その家のひとつひとつが絵本の世界のように愛らしかったのだが、シティの中心に近づくにしたがって現代風の味気ない集合住宅のようなのばかりになってきた。

駅で降りて地図を確認していたら、白人男性が近寄ってきて、どこに行きたいの?とわたしの手から地図をとりあげさっさと歩き出してしまった。ホテルは駅からたった1ブロックだったが、その数分の間に、その男が日本に行った、日本が大好きだ、などと言うのでただのアジアンフェチだろうと思っていたのだが、これから一杯飲まないかという誘いを断ったら、ここまで案内したんだからチップとしてビール代をよこせと言われた!ムッとして、本当はすでに両替してあったけど、まだ両替してないので1ペニーすら持ってないと追い返した。

長時間フライトの後でやっとホテルに荷物を降ろしたのは午後4時。外は真っ暗で小雨が降っている。今日は周辺を一周歩いてさっさと寝ることにしよう、と外に出ると、バス亭でホワイトトラッシュとアフリカンガイが喧嘩していた。こういうところもパースと似たようものだな。

| 2012年11月17日(土) | 雨に唄えば |

久々にi-tuneをいじって、駅までの道すがら聴こうと″雨の日の歌″をリストアップした。愛らしいレインシューズも、開いた瞬間華麗な花模様がパッと広がって胸が躍るような傘もある。こういうものがあると雨の日の外出も楽しい。

夕方に六本木ヒルズで友人と落ち合って、森美術館で会田誠展″天才でごめんなさい″を見た。森美術館は何度か来たことがあるが、いつも前衛的なモダンアートのエキシビジョンが催されているように感じる。その美しさにうっとりするとかそんな作風ではなく、痛いところを突かれて忘れられなくなるというようなものばかりだ。以前見た作品の中で、何重にも鍵が巻きついていて身動きの取れなくなった自転車というのがあった。警戒心ばかりで自分で自分を身動き取れなくしてしまう現代人を表現しているのでしょう。あれは忘れがたい。会田誠展は奇抜。日本の限りなく黒に近い灰色の部分の風俗が表現されたようなものばかりで、外国人ウケがいいというのも納得。森美術館で展示されるのにふさわしいでしょう。ガラクタみたいな作品が大半だったが、目のつけどころはさすが凡人ではないね。やっぱり″天才″です。

美術館の後は室内展望台へ。雨に濡れるくすんだ都心の夜景の中で懸命に光を放つかのように輝く東京タワーがなんとも味わい深く、駅までの道すがら聴いてきたDionne & Kashifの″Reservations For Two″の詩が思い出された。お互いに心の中で相手を強く思っているのに、忙しい暮らしの中ですれ違って、なかなか時間を持てなかった二人がやっと再会できた夜の話。

I don't want to lose you....

とわたしもいつか誰かからそう思われたい。忙しい週の終わりにほっと一息ついて、しみじみとそんな感情が甦りました。

I don't want to lose you

You're the one I'm living for

And I need you here beside me

Can't be without you anymore

Let's make reservations for two

This is just between me and you

There will be standing in line

Because tonight you're mine................

| 2012年11月12日(月) | 黒ノラの運命 |

会社の裏のブッシュに住み着いている黒のノラ猫が人間に姿を見せるようになり、おなかがすいたよぉ、と食べ物をねだるようになって数週間が経っていた。というのも、うちの部の新人君が見るに見かねて食べ物をあげるようになったせいだ。彼は猫を飼った経験なし。まったくもって得体の知れないものばかりをあげているので、こちらも見るに見かねて忠告した。

会社の裏のブッシュに住み着いている黒のノラ猫が人間に姿を見せるようになり、おなかがすいたよぉ、と食べ物をねだるようになって数週間が経っていた。というのも、うちの部の新人君が見るに見かねて食べ物をあげるようになったせいだ。彼は猫を飼った経験なし。まったくもって得体の知れないものばかりをあげているので、こちらも見るに見かねて忠告した。

「パンとかイーストの入ったものはダメよ。ツナサラダにもオニオンが入ってたらダメよ。第一食べ物をあげるくらいなら里親も探してあげなきゃダメよ。それでなきゃあまりにも無責任よ」

と。素直なお坊ちゃまな彼はそれ以来毎日わたしのところに黒ノラにあげた食べ物とまだ里親が見つからないという報告をしにやってきた。20代後半の年頃の男の子が毎日ノラ猫のことで頭をいため、

「僕の今一番の悩み事なんです。僕が猫が飼えるような庭付きの一軒屋に住んでれば・・・・僕一生懸命働いていつかそういう家を買わなくちゃ!」

などとぼやいているのを半分苦笑しながら半分は微笑ましく聞いていた。

それが今日里親が決まって引き取られていったとの報告を受けた。それも見ず知らずの人ではなく、彼の背後の席に座っている女性の知り合い。それなら安心だ。

黒ノラは体は小さく栄養失調気味だったが、2年前くらいに一度見かけたことがあり、成猫だろうと踏んでいたのだが、獣医に連れて行ったらやはりそうだったとのことだ。何度か越冬したのだ。寒い冬を食べ物もなくどうやって凌いできたのか。今年の冬はおなかいっぱい食べてコタツの中で家族とぬくぬく過ごせるのだ。彼と巡り合えたことでこのコの運命はがらりと変わった。今までおなかを満たすのさえ苦労した分幸せになって欲しいな。彼のほうも我が子を養子に出すような様子で、

「たまにでいいんで、どうか写真を送ってください」

などとお願いしていた。みんな苦笑していたが、当人は至って真剣である。

黒ノラを知り合いに受け渡した女性が、わたしが彼に渡した猫が水を飲むための器を、猫は慣れたものが好きだからあの器をください、代わりに・・・とお手製の愛らしい紙袋にお菓子を入れてもってきてくれた。心がぽかぽかとあたたかい秋の一日でした。

| 2012年11月11日(日) | まいにち ごきげんさん |

ハリネズミのクッキーを作ってみた。見た目もとにかく可愛いのだけど、クッキー生地もしっとり濃厚、そしてこのハリネズミ君たちのおなかにはナッツやドライフルーツが沢山つまっていて味も抜群だ。

ハリネズミのクッキーを作ってみた。見た目もとにかく可愛いのだけど、クッキー生地もしっとり濃厚、そしてこのハリネズミ君たちのおなかにはナッツやドライフルーツが沢山つまっていて味も抜群だ。

行きつけのヘアサロンでパラパラとめくっていた雑誌で田辺聖子さんの「まいにち ごきげんさん」というコラムに目が止まった。何気ない会話の中でさりげなく相手を気持ちよくさせるのが日常をよりよくするヒントだ、というような内容だ。彼女の書くものの中の会話はほぼ関西弁だ。関西の人はお世辞がうまい。きついつっこみなどはことさら関西弁でなければならないと思う。たとえば道でばったり会った人の名前がぱっと思い出せなかった時、

「美人の○○さんやね」

などという形容をつけるだけで、相手は名前を忘れられたことよりも"美人の"と言われたことのほうが印象深く悪い気持ちにはならない、とかそういう話術のこと。

そしてすごくぐさりと来た話は、久々にばったり会っても相手が明らかに自分を無視して通り過ぎようとしているような場面ではこちらから話しかけないほうがいいということ。相手は状態が良くないのかもしれない。だから羨ましくなるような知人の近況は聞きたくないのだと。いつかその人の状態が回復して

「あの時は死ぬほど辛かったわっ」

と笑い話にできるまでになればあちらから話してきてくれるから、ということだった。

「わたしくらい年をとると、"あの時、あぁ言ってあげればよかった"ということよりも、"あの時何も言わなくてよかった"ということのほうが多くなる」

という言葉が妙に響いた。昨年10年来の親友が失業してそれ以来会っていない。会ってくれないのだ。3度声をかけたが、3度断られた。用事があるというが、リアレンジした日付などを言ってこないから明らかに会いたくないという意思表示なのだろう。失業して経済的に遊びにいくのも苦しいのかもしれないし、そんな気分でないだけなのかもしれない。メールで沈んだ様子が伺えたので、励ましたくて遊びに行こうと誘ったのだが、あちらからしたら仕事がある人はいいわね、そんな余裕があって、という気持ちだったのかもしれない。もう一年会っていない。いつか彼女から連絡してきてくれるだろうか。良い時も悪い時も一緒に過ごせるのが必ずしも友達ではない。悪い時にそっとしておいてあげるのも友情だね。

| 2012年11月10日(土) | 開拓時代 |

1950年代、営業目的で訪れた東南アジアの小売店で、

「日本製品はとても人気が高いけれどあなたの会社は聞いたことがない」

と言われて怒りに震えた男がいた。男はホテルに戻るとその怒りを紙に全て書き殴り、決意した。絶対にこの国で有名になってみせると。国内で売れないものを海外で売ろうなんて・・・と言われた時代。しかし国内の景気の悪さから男は海外市場に目をつけた。そしてがむしゃらに自社製品を売り歩いた。

社報に掲載されていた元従業員の話だ。ホテルに備え付けの便箋に書き殴ったその怒りのメモも掲載されている。読めるような文字ではない本当の殴り書きにその激情が滲み出ていた。今まで取ってあったというのもその激情をスタートラインとして走り出したからだろう。東南アジアはいまではひとつの主流な輸出先だ。先人が必死で開拓した道。そこを歩く現従業員はどうだろう。海外の小売店で自社を知らないと言われ怒りに震えるほど自分の勤める会社に誇りを持っている人がどれだけいるだろうか。絶対ここで有名になってやるというほどの野望を持っている人がどれだけいるだろうか。時代が、とか、社会が、と言うのはあまり好きではないが、現代においてすでに開拓され尽くした感は否めなくて、こんなに熱い思いを持って仕事をすることが困難になっているというのは事実だろう。先人が汗水たらして舗装した道は余所見しながら歩いても、そう簡単に転ばない。真剣に歩いても向かうべき場所が見えてこない。わたし達はある意味で苦しい時代に生きていると思う。切り開くべき不毛な土地が沢山あり、切り開けば開くほどどんどん目に見えて豊かな土地が見えてくるという時代ではない。むしろ、わたしの時代はエコにリサイクルにスローライフというような開拓しすぎた土地を元に戻すような言葉に彩られている。20代、30代の働き盛りの若者が労働に夢中になれないのは彼らだけのせいではない。そんな時代しか知らないわたしは"開拓時代"などという言葉がとてつもなく眩しく思える時がある。

| 2012年11月06日(火) | あなたについていきます! |

わたしの幸運はいい先生にめぐり合えるたということに尽きる。不可能という言葉は辞書にない工学部出のエリート君が同じチームに配属されてきて、結果わたしはあらゆることを学ぶ羽目になった。はじめは彼が主催する勉強会に出るのがいやで仕方がなかった。なぜなら説明されていることの半分しか理解できないからだ。それでも一緒にやっていくうちにわたしのレベルと癖をつかんだのだろう。Youtubeから画像を持ってきたり、お菓子作りに例えたり、ありとあらゆる手を尽くして辛抱強く教えてくれた。そして何より物事は忍耐強くひとつひとつ紐解いていけば必ず結論に達するということを学んだ。この職場はスパルタで誰にでも容赦なくあらゆることを任せてしまうので責任感に押しつぶされそうになることもあるのだが、裏を返せば、本人のやる気次第で無限に突き進むことができるところでもある。

わたしの幸運はいい先生にめぐり合えるたということに尽きる。不可能という言葉は辞書にない工学部出のエリート君が同じチームに配属されてきて、結果わたしはあらゆることを学ぶ羽目になった。はじめは彼が主催する勉強会に出るのがいやで仕方がなかった。なぜなら説明されていることの半分しか理解できないからだ。それでも一緒にやっていくうちにわたしのレベルと癖をつかんだのだろう。Youtubeから画像を持ってきたり、お菓子作りに例えたり、ありとあらゆる手を尽くして辛抱強く教えてくれた。そして何より物事は忍耐強くひとつひとつ紐解いていけば必ず結論に達するということを学んだ。この職場はスパルタで誰にでも容赦なくあらゆることを任せてしまうので責任感に押しつぶされそうになることもあるのだが、裏を返せば、本人のやる気次第で無限に突き進むことができるところでもある。

彼は年も変わらないので、仕事が終わればただの友達のように飲んだりしているのだが、職場では尊敬すべき先生だ。明日は先生と共にまったく新しいことに挑戦する。心なしか楽しみでしっかり予習まで済ませた。仕事を覚えると楽しい。楽しいからもっと覚えようとする。今夜はつくづく、ここまで育ててくれた先生に感謝してベッドに入ろう。

(写真:くつろぎ過ぎだ〜)

| 2012年11月03日(土) | 自家製イタリアンパセリ |

窓辺の花のプラッターの端のほうにイタリアンパセリとコリアンダーの種をちょこんと蒔いておいたらすくすくと育った。簡単なものだ。ハーブって売るほうも買うほうも採算取れないからこうやって自宅でちょこんと育てて欲しい時に摘んで使うのがいいのかも。夕飯にはイタリアンパセリをバターにがっつりと混ぜ込んだガーリックトーストを。この苦味がいいアクセントになってる。

窓辺の花のプラッターの端のほうにイタリアンパセリとコリアンダーの種をちょこんと蒔いておいたらすくすくと育った。簡単なものだ。ハーブって売るほうも買うほうも採算取れないからこうやって自宅でちょこんと育てて欲しい時に摘んで使うのがいいのかも。夕飯にはイタリアンパセリをバターにがっつりと混ぜ込んだガーリックトーストを。この苦味がいいアクセントになってる。

「嫌われ松子の一生」という映画を観た。高評価な作品のようだけど、わたしにはポイントがよく解らなかった。

「大切なのは人に何をしてもらったかではなく人に何をしてあげたかなの」

という松子を語る上で鍵となるメッセージとも読み取れるセリフがあったが、松子に当てはめてみると腑に落ちない。松子は見た目も悪くないし、健康だし、まともな親がいて、ちゃんとした教育を受けることができて、音楽の教師になることもできた。それなのに、たったひとつの判断ミスで教師をクビになってしまう。しかし、だからってあそこまで転がり落ちてしまったのは自分の考えの浅はかさのせいだろう。上の言葉からは松子が"母の無償の愛"のようなものをみんなに与えたという印象を受けるが、ふたをあけてみれば松子は誰にも愛など与えていない。暴力を振るう男との暮らしでもひとりでいるよりはましっていうのも自分のためだし、そういう精神の脆弱さが全て自らの不幸の元凶となっているし、なによりも松子と関わるとみんなろくなことがない。救いようのない、とてつもなく暗く痛々しい話を悪趣味なほど派手な色彩と軽やかなミュージカル調で見せているから気が沈んだりもしないのだが、観終わった時にどっと疲れがでたのはわたしだけでしょうか。