DiaryINDEX|past|will

| 2006年06月30日(金) | 保育園でのおやつ作りの1週間 |

今週は月、火、木、金と、近くの、保育園の手伝いに行った。

おもに、毎日のおやつ作りを受け持たせていただいた。

ゼリーを作ったり、ケーキを焼いたり、もうじばらくやっていなかったおやつ作り。

子ども達の様子をみながら、鼻歌まじりにおやつを作る時間は思いがけなく豊かだった。

「ねぇ〜、なに、つくってるの〜」

「まなちゃん、ちょっと、たべたい〜」

「じゃぁ、ちょっとだけ、あじみね」

言葉がまだ話せない一歳児もやってくる。

「ウン、ウン、ウン」

目で何かわたしに話しかけてくる。

「まっててね、もうすぐできるよ〜」

わたしが作ったおやつを食べる子ども達の様子を見るのも、思いがけずに、幸せな事だった。

1歳のさくらちゃん、食べさせてあげようとしても、自分で食べるとガンとして譲らない。

ひとしきり食べてお腹がいっぱいになると、今度はわたしの口にケーキの固まりを差し出して、食べさせようとする。食べるまねをしても納得しない。

口に入れて「おいしいね」と食べると、ようやく満足する。

で、もう一回・・・

まだ赤ちゃんだというのに、やってもらうことは嫌で、やってあげたいっていう魂の持ち主なんだなぁと感心する。

小さい子ども達の世界は大人の世界にはない、不思議なことや、おもしろいことがいくつもあって、何か気持ちが新しくなる。

日常の中にあるファンタジー、

そこに紛れ込んだような・・・

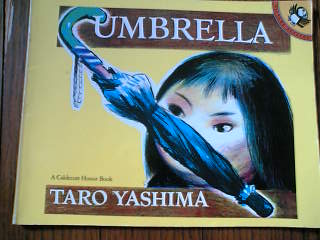

| 2006年06月29日(木) | UMBRELLA という絵本のこと |

この季節に、読み聞かせをしたい本があります。

Taro Yashima の UMBRELLA という絵本。

やしま たろうはニューヨークで活動した絵本作家で、原書は英語なのですが、日本語でも翻訳され、たいていの図書館には置いてあります。邦題は「あまがさ」だったかな。

ところで、この UMBRELLA 、困ったことには、どうしても最後のページのところで、胸がつまって、声が出なくなってしまうのです。

今度も、その事をすっかり忘れて、楽しく読み始めたのですが、そこのところに来ると、やっぱり胸がつまり、泣かないで最後のところまで読むのが大変でした。

全然、悲しくなんてないのです。

子ども達はきょとんとしていますし、わたしもなぜそうなるのか・・・ツボなんですね。

こういうフレーズです。

Momo is a big girl now.

and this is a story

she does not remember at all.

Does she remember or not,

it was not only the first day in her life

that she used her umbrella,

it was also the first day in her life

that she walked alone,

without holding either

her mother's or her father's hand.

桃は今では大きくなりました。

そしてこのお話を桃は少しもおぼえてはいません。

けれど、桃がおぼえていようといまいと、

この日は桃が生まれてはじめて自分のあまがさを使った日でした。

それだけではありません。

この日は、桃が、おかあさんの手にも、おとうさんの手にもつかまらないで、

ひとりで歩いたさいしょの日だったのです。

(手元に日本語版がないので、これはわたしの訳です。

やしま氏自身に寄る翻訳本を今度見つけてこようと思いますが)

| 2006年06月26日(月) | 読み聞かせの記憶 |

<今年のユリ>

子ども達が二人とも家を離れ、いっしょにに住んでいないとなると、わたしは母であったことを忘れてしまう。

これは幸せなことなのか、それとも不幸なことなのか、よく分からない。

今日は長男Hの24歳の誕生日だった。

時間が取れるなら、新宿かどこかで待ち合わせして食事をご馳走するよとメールすると、今夜は友だちがバースデーパーティーをやってくれるという。何かほっとする。もう母親の出る幕などないことに。

さて、でかけなくてよいのなら今日はボランティア。

午後から夕方にかけて、NPOつくしんぼ保育室の手伝いに行く。

この日の手伝いは24人分のおやつのフレンチトーストを作り、明日のおやつの桃のゼリー(近くで果樹園をやっているSさんが桃を木箱いっぱい届けてくれた)を作ることと後片付け、その合間に絵本の読み聞かせをした。

我が家の子たちが小さい頃によく読んでやった、「ぐりとぐら」や「もりのなか」を保育室の子ども達に読み聞かせしていると、もう20年も経っているのに、その絵本のフレーズはすっかり覚えていて、文字を見ないでも読めるほど。

よほど数多く、繰り返し読んだのだろう。

Hはとりわけ絵本が好きだった。

朝目を覚ますや枕元においてある本や本棚の本を抱えてきて、「オンデ」と催促する。まだ言葉もろくにしゃべれない頃のこと。

だからわたしの子育て仕事は絵本を読むことから始まり、夜寝る時の読み聞かせで終わった。

日中も、わたしが一休みして座ると本を抱えてやってくる。自分の読みたい本など読める時間はなかった。

声に出して読んでやると、指をしゃぶりながら、食い入るように絵本を見ているのだが、本が最後のページになると間髪入れず、次の本を持ってくるという具合だった。

わたしもいつしか幼児の眼で絵本の世界に浸っていた。

今日、保育所でおやつの前にそこにいた数人の子ども達に絵本の読み聞かせをしていると、次々に子ども達がやってきて大人数になった。本の途中でやってきたSなどは、「ぼく、はじめのところ聞いてなかったから、もう一回最初から読んで」と、強行に指示するので、同じ絵本をもう一度最初から読む。他の子たちも文句はいわず、もう一度その絵本に熱中する。

それにしても、幼児たちはほんとうに、絵本に食いつかんばかり。これはいったいなんだろう・・・

我が子の誕生日はもう一度、誕生の場面、子育ての場面を思い返す日なのかもしれない。

読み聞かせた絵本の中に、さまざまな育児の場面が沁みこんでいて、記憶は記憶を呼ぶ。

過去が今に繋がる。

| 2006年06月25日(日) | たとえわたしたちの「外なる人」は衰えていくとしても |

だから、わたしたちは落胆しません。

たとえわたしたちの「外なる人」は衰えていくとしても、

わたしたちの「内なる人」は日々新たにされていきます。

<コリントの信徒への手紙二 4章より>

主日

教会学校のお話の担当、歌の集いのリード、聖書朗読。

毎日曜日、聖書は旧約聖書からと使徒書からと福音書から、三箇所の聖書が朗読される。

今日、読んだ使徒書は、使徒パウロがコリントの教会の人達に出した手紙の中から4章の7節から18節まで。

この箇所は、わたしが中学生の頃から好きな箇所。

いくつもの名言、忘れ難いフレーズがちりばめられている。

そして、この土の器が若い頃のそれとは違い、衰えていくことを感じ始めている今は、なおいっそう、このパウロの語りかけに力を得る。

この言葉そのものが、古びることなく、日々新たに光を放っているように感じる。

土曜日、友人を見舞った。

元気そうな人だっただけに、突然の入院は大きな驚きだった。

闘病が始まる。

途方に暮れても失望しない強いものを彼女の中に見て

見舞ったわたしが力を得たのだった。

見えないものに目を注いできたからなのだろう。

自分を計算に入れず、他者に仕える事を実践してきたからなのだろう。

壊れそうな土の器に入れられた宝は輝いていた。

わたしができる事はなんでもしようと思った。

*

< コリントの信徒への手紙二 4章7〜18 >

ところで、わたしたちは、このような宝を土の器に納めています。

この並外れて偉大な力が神のものであって、わたしたちから出たものでないことが明らかになるために。

わたしたちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、

途方に暮れても失望せず、

虐げられても見捨てられず、

打ち倒されても滅ぼされない。

わたしたちは、いつもイエスの死を体にまとっています、

イエスの命がこの体に現れるために。

わたしたちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています、死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。

こうして、わたしたちの内には死が働き、

あなたがたの内には命が働いていることになります。

「わたしは信じた。それで、わたしは語った」と書いてあるとおり、

それと同じ信仰の霊を持っているので、わたしたちも信じ、それだからこそ語ってもいます。

主イエスを復活させた神が、イエスと共にわたしたちをも復活させ、

あなたがたと一緒に御前に立たせてくださると、わたしたちは知っています。

すべてこれらのことは、あなたがたのためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を帰すようになるためです。

だから、わたしたちは落胆しません。

たとえわたしたちの「外なる人」は衰えていくとしても、

わたしたちの「内なる人」は日々新たにされていきます。

わたしたちの一時の軽い艱難は、比べものにならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。

わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。

見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。

| 2006年06月24日(土) | 緑の指を持つ人の庭から |

昨日の写真の続きです。

緑の指を持つエイン。亡き、エインの夫のビルが、そう言って彼女のことを自慢していたのです。

今もキャリアウーマンとして仕事をしている彼女は、きっと週末だけのガーデナーになるのでしょう。

エインの庭の花は彼女自身のようにゴージャスで自信に満ちているなと思います。

庭にも花にもその人の個性ははっきりと現れるものです。

たりたのガーデンはおよそ手入れの行き届かない、ジャングルのような庭ですが、それでも今年はピンクのユリがゴージャスに咲きました。

エインの家のように広い庭だととても手入れができないし、大きな家だとお掃除の苦手なわたしには大変な事になってしまいそう。

小さな家の猫の額ほどの庭がわたしにちょうど合った大きさなのだなあと

思うのでした。

| 2006年06月23日(金) | エインから届いた庭の写真 |

ここで日記を書きはじめて2日目の日記(2001年3月31日)に緑の指というタイトルでニュージャージーに住んでいたころのお隣さん、エインとビルの事を書いた。

数日前、そのエインから手紙が届いた。あの日記以来の手紙だった。すぐにメールを出すと、わたしのサイトの写真を喜んで見たと、彼女の庭の写真がたくさん添付してあるメールが届いた。

今はあの家には住んでおらず、コネティカットのエール大学のそばに住んでいるという。少しも知らなかったが、夫のビルは3年前に他界し、今は大きな家に彼女一人で住んでいるという事だった。

いくつもベッドルームがあるからいつでも遊びにいらっしゃいと。

ビルがまだ56歳という若さで急死したというにはショックだった。

いつか二人に会えることを疑っていなかった。

青い瞳にはいつも優しさと静けさを湛えていた。ビルにはずいぶんいろいろな思い出がある。いつか書かなければと思う。

それにしても、もう彼に会う事ができないとは、なんと残念な事だろう。

エインとビルの家にしても、反対側のお隣さんのローゼングレン夫妻の家にしても、お向かいのダグラスの家にしても、子ども達ともども何度もおじゃました。いろいろな事を話し、クリスマスにはプレゼントを交換した。今考えてみれば、夢のような近所付き合いだった。

ローゼングレン氏ももうすでにこの世にいない。この夫妻にもずいぶん助けられた。その顔も声も少しも色あせてはいないのに・・・

もうひとつのふるさとの人達と再会するためにアメリカに行かなけば・・・そう思いながら時ばかり過ぎてゆく。

| 2006年06月21日(水) | The Chatcher In the Rye―ライ麦畑のつかまえ役 |

The Chatcher In the Rye 、<ライ麦畑のつかまえ役>という意味だが、邦題は「ライ麦畑でつかまえて」として知られている。

その背表紙は繰り返し見ながら、なぜこれほど有名な本を、開いて読もうとしなかったのだろうかと今思えば不思議な気がする。

すでに絶版になっている筑摩書房のアメリカ文学全集の何巻かを県立図書館からわざわざ取り寄せたことがあったが、後半に収められているジェイムス・エイジーの「家族の中の死」は、原文と引き合わせながら念入りに読み、作家の年賦のコピーまで取ったというのに、その巻の前半に収められている「ライ麦畑でつかまえて」は、サリンジャーの大きな顔写真を眺めただけで一行も読まずに返してしまった。ひどい差別待遇をしたものだと、今になってはサリンジャーに申し訳ない。

「ライ麦畑でつかまえて」にそっけなかったのは、あるいはその題名のせいであったかもしれない。ライ麦畑に隠れている女の子が男の子に向かってわたしを掴まえてちょうだい!と言ってるような甘ったるい響きがあって、これはかったるい若者の恋愛小説なのだろうと、ずいぶんいい加減な推測のもと「読まなくてもいい本」の範疇に押しやっていた。思い込みというのはおそろしい。

ではいったいなぜ、今頃になってということだが。この日記を続けてお読みの方はもうご存知だろうが、5月1日の文学ゼミのテキストがサリンジャーのナイン・ストーリーズの「バナナフッシュに最適の日」で、それをきっかけに手に入るあらかたのサリンジャーを読みまくり、一気に傾いてしまったというわけ。(5月1日の日記「バナナフイッシュに最適の日」を携えて)

その後、他の本も読まねばならず、ようやく最後に残っていた「ライ麦畑でつかまえて」を読んだ次第。野崎孝さんの訳はみごとな訳で、この世界がかなり正確に伝えられていると思うが、やはり原文を読むとトーンの違い、ニュアンスの違いというものが分かる。とりわけ、当時の若者の口調や言い回しなどは、今の若者言葉を説明するのが不可能なように、そこに漂う雰囲気を日本語に置き換えることは無理なのだ。

ともあれ、この本が出版されるや当時の若者達に爆発的な支持を受け、世界中で読まれ今の若者からも読まれているその魅力が何であるのか分かる気がした。あれから55年経った今も古びることのない新しさがそこから噴出しているとすれば、この本の中に普遍性が、なにかしらの真理が織り込まれているからなのだろう。

では、いい年をしたわたしがこの本を読んでどうだったかと言えば、かなりきたのである。具体的に言えば、おいおいとむせび泣いてしまった。

主人公のホールデンが10歳の妹のフィービーに「兄さんになりたいものを言って」と言われて、「ライ麦畑のつかまえ役になりたいんだ」と言う下り、タイトルと繋がりのある言葉がようやく現れる、例の箇所で。

しかしながら、泣けてしかたがないというのに、なぜ泣けるのかその説明がどうにもつかないのだった。理由もなく揺すぶられているのだ。

敢えて言うなら、ホールデンと同じ年頃のわたしがどこかから顔を出し、わたしを無視して勝手に泣いているという具合だった。

すでにホールデンの母親の年齢になっているというのに、この本の中でホールデンの声を聞いている内に、ティーンエイジャーのわたしが、わたし自身と入れ替わってしまったのだ。

何もかもが嘘うそくさい(phoney)と、ホールデンは毒づく。我が家の少年が口癖のように言っていた「腐ってる!」と同じニュアンスの言葉なのだろか。いつの時代も、人間の欺瞞性を嫌悪する若者はいる。やがて彼らもどっぷりその中に浸って生き延びるようになるのだが、そこに飛び込む前には、あるいはあきらめる前には、そこに言い難い葛藤があるのだ。毒づき、背を向け、あるいは逃げ出す。

phoney!インチキ!、嘘くさい!腐ってる!・・・むしろその言葉を向けられる立場にありながら、わたしはホールデンの側に立って読んでいるという奇妙さ。

しかし、この本が書かれたのは1951年、わたしの生まれる前のこと。とすればホールデンはわたしの父親の世代の人という事になる。時の流れで考えれば、わたしはホールデンの次世代の人間という事になるのだ。わたしも若くはないが、この物語の中で生きているホールデンもさらに若くはない。

とすれば、この物語を読んでいる時には50歳であろうが16歳であろうが人生の中のホールデンの地点にともかく立つのであろう。

ホールデンは言う。

「ぼくにはね、広いライ麦畑で小さな子ども達が何かのゲームをして遊んでいる絵が浮かんでくるんだ。

何千という小さな子ども達なんだ。そして周りには誰もいない。大きい人間はね。つまり僕だけ。

それで僕はもの凄い崖っぷちのはじっこに立ってるんだ。そして僕が何をするかといえば、もし、その崖を越えて落っこちてしまいそうな子どもがいたら、その子をつかまえることなんだ。

子ども達は走っているから自分達がどこを走っているか分からないだろ。だから僕がどこかから現れて、その子達をつかまえてやらなくちゃならないんだ。

それが僕が一日中やる仕事というわけなんだ。

僕はただ、ライ麦畑のつかまえ役、それだけなんだ。

狂ってるよね。

でも、それがたったひとつ、僕がほんとうになりたいものなんだ。

狂ってるってことは分かってるんだけど。」 (私訳)

若さの本質に、いえ若さというのじゃなくても、人の心の奥底に、ほんとうはこうでありたいと、人間が共通して持つイメージがあり、そのイメージとホールデンの言う、「ライ麦畑のつかまえ役」が重なるのだろう。

ホールデンの訴えを書き出しながら、今、ふと、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩が重なった。

「ソウイウモノニ ワタシハ ナリタイ」という切実な願い、むしろ絶望もそこに含まれる切なる願い―

そうありたいと願いつつそうなれない、そうではない自分への痛み、そうでなければとまた自分に言いきかせる、そういうもの。祈りのような―

雨ニモマケズの詩、その傷口からはいつも新しい血が流れ出しているように、ホールデンの物語もそこからは新しい血が流れ続けているのだろう。

十字架の上でイエスの血が今も絶え間なく流れ続けていることをまた想う。

| 2006年06月20日(火) | 動けないことから生まれるゆとり |

火曜日の仕事は家から目と鼻の先にある教室。山用のザックに教材を詰め込み、松葉杖をついて出かける。

いつものように跳んだり跳ねたり、ヨガやったりという英語のクラスは当然できないけれど、指遊び、絵本、ゲーム、塗り絵など、いろいろと教材を駆使してけっこう楽しいクラスになった。

動けないから、子ども達の方に近づいてはゆけないので、その分子ども達を少し離れたところから眺めることができる。自分のやっていることもより客観的に見るゆとりが生まれる。

そうすると、わたしは普段はちょっとテンションが高すぎだなぁ〜とわが身を振り返る。

アップテンポで飽きさせないというがわたしのモットーだけど、このくらいおっとりと子ども達に向かった方がいい場合もある。のんびり子ども達の関係ないおしゃべりにも、ふむふむと受け答えするくらいのゆとりも必要だな・・・と。

実際、幼稚園児は自分の事をしゃべりたくってたまらない。

「あのね、あたしね・・・」

「ぼくんちのおとうさんね・・・」

「せんせい、これ見て・・・」

「新しいスカートはいてきたの・・・」

8人が8人ともてんでばらばらのことを話しかけてくるので、対応はけっこう大変。どの子も自分の話をきちんとキャッチしてもらいたいのだから。

いつもは教えることを優先させるが、今日は聞き流さずに聞き止めたという感覚があった。

これ、大切だな。

わたしが動けない分、子ども達の方が接近してくるようなぬくもりがあった。いえ、今日はその接近をぬくもりとして感じるゆとりがあったのだろう。

「せんせい、いたいの〜」

「きをつけてね〜」

こんなに小さい子でも、いえ小さい子どもだからこそ持っている弱さへのいたわりをもらう。

| 2006年06月19日(月) | 膝のトラブル―転ばぬ先の杖 |

さて膝。前日は痛みという症状の他は何もなかったが、月曜日の朝起きてみると、膝はいっそう痛く、しかも膝全体がひどく腫れている。

これはどういうこと?

炎症の悪化?

昨日、ダンスの練習の時にYさんが言ってたことが思い出された。

5年前、膝に水が溜まってパンパンに腫れたことがあったと。この腫れは水かもしれない。

mGは医者へ行くべきだと昨日から主張していたが、ここはやはり整形外科に行くべきかな。会社を休んで連れて行ってくれるという有難い申し出を受けることにする。

医者は患部を見るなり、水が溜まっていますねと言い、その水に血液や他の物質が混じっていないか調べることも必要なので水を抜きましょうと、左膝の外側の部分に針をぶすり。

黄色の透き通った水がみるみる間に注射器に吸い取られる。これだけの水が溜まっていたら圧迫感を感じるし、鈍い痛みがあったはずだ。

それにしても、さすが専門家。あまりの手際の良さに驚く。

長時間に渡り、膝を酷使すると、もともと加齢で薄くなってきている軟骨が刺激される。骨は摩擦を和らげようとして骨水の分泌が過多になり、いわゆる膝に水が溜まることになるという説明。靱帯の炎症に加え、軟骨の炎症がトラブルの原因。

なるほど・・・・

レントゲンを撮り、痛みや炎症を抑えるのみ薬と、桂皮鎮痛消炎剤の湿布をもらい、松葉杖を手渡される。

早く治すためにはできるだけ患部を動かさないことらしい。病院内の移動は車椅子を押してもらい、家では松葉杖を使って極力左膝に力をかけないようにする。

今まで骨折などしたことがないので、車椅子も松葉杖も生まれて初めての体験だった。

さて、薬や道具の力を借りておとなしくしていれば2週間ほどで治るということが分かり、ひとまずほっとする。しかし問題はこれからの事。

レントゲン写真を見ると、あきらかに磨り減っている軟骨。医者は加齢による自然な減りですと言う。深刻な情況ではないのだろうが、今回の炎症の原因はやはり軟骨の減りに因るのだろうから、今のうちに対策を練らねば、ダンスも山もやれなくなってしまう!

家に戻って、ネットで膝の疾患に関していろいろと調べる。

膝痛予防と膝痛軽減のためのストレッチや筋トレがあることが分かった。膝が治ったらまず実行しよう。確かにここのところダンスばかりで、レッグカールなどでハムストリングを鍛えるトレーニングを怠っていた。膝に負担がかからないようにするためにはまず筋肉と6本の靱帯を鍛えることが必要だ。

また膝の痛みの原因が膝関節の表面を覆っている軟骨の擦り減りであるなら、年齢とともに減少していく軟骨の状態が改善されなければならない。

「グルコサミン」と「コンドロイチン」は擦り減った軟骨のクッションを復活させる働きのある主成分「プロテオグリカン」の生成をコントロールし、軟骨の衰えを遅らせ、傷んだ軟骨の修復をするとある。また、この2つの成分は、軟骨を分解する酵素の活動にブレーキをかけ損傷を抑えるなど、悪化を防ぎ、再生をうながす相乗効果を発揮するとある。この物質が含まれる食品やサプリメントを摂取することも考えてみよう。

また膝の負担を軽減するために、筋肉や靱帯の働きを補うサポーターもあるようだ。医者が開発した優れものもあるようなので、弱い膝が強化されるまではサポーターを付けて運動すると良いのだろう。

母親が膝の痛みを訴え、駅の階段の上り下りの苦痛を訴えていたが、まさか、わたしにもその問題が迫っているとは考えてもみなかった。身体年齢は20代などというデーターを真に受けて暢気に構えていたけれど、自分の年齢をしっかり見つめる必要があるな。体力になまじっか自信があると、加齢による身体の衰えに無防備になり、必要な対策が遅れるのだろう。

今回は痛手を蒙ったが、自分の身体を知る良い機会になった。

40代、50代のみなさん、どうぞ早めの対策を!

さて、松葉杖をついて午後の仕事にでかけるとしよう。

| 2006年06月18日(日) | ダンスの練習、見学の今日 |

まずい!

重く疼くような痛みを膝に感じて目が覚める。

昨日は山の後、確かに左膝が痛かった。

膝を痛めてしまったのだろうか―

けれど、膝の痛みなど、踊っている時もしょっちゅうあるし、階段を降りるのも片足ケンケンで降りるほど膝が痛くても、ラテンを踊るうちにすっかり治ったという事が一度ならずあった。

昨日も山で疲れた足はダンスで治そうと考えていたくらいだったのだから。

何とかベッドから起き上がろうとするが、うまく起き上がれない。

まずいことになったね。

わたしの異変に気づいたmGが言う。

その言葉の意味することはわたしにも分かった。同じ事を考えていたのだ。

7月17日のエムズのステージまで1ヶ月。これから踊り込みという時期

なのに・・・

そういえば、3年前のミュージカルの時も公演の一ヶ月前に突然声が出なくなった。ソロで3曲、デュエッで2曲歌うことになっていた。チケットも大方売れていたし、穴を開ける事は絶対できない。他の人の歌唱指導も任されていたから真っ青になった。

医者の言う事を守り、2週間はがまんして声を出さずにひたすらイメージトレーニングをした事だった。

その時の気分を思い出したのだ。

大丈夫、あの時も何とか本番はやれた。今度も舞台までには必ず治す!

病院は休みなので、以前、股関節を痛めた時に治してもらった中国整体へmGが連れて行ってくれる。

「靱帯が炎症を起こしていますね。大丈夫治りますよ」

「どのくらいで治りますか」

「さぁ、今ははっきり言えませんが、とにかく今は動かさないことです。

動かすと治りませんよ」

一時間、吸引やマッサージをしてもらい、ずいぶん楽になったように感じた。

骨が折れたわけでも、靱帯がはがれたというのでもない。治るのにそれほど時間はかからないだろう。

午後4時半からダンスの練習にmGと出かける。

すでにキッズやキッズママ達が練習をしていた。その後、メンズの練習が入り、6時からみんなで集合し、先生代行のミチミチが細かいところをチェックしてくれることになっていた。

わたしはスタジオの隅っこに座り、手だけ動かしながらみんなの動きに合わせていた。でも全体の動きをじっくり見るという機会ができて良かった。自分の踊れていなかったところも発見できたし、シュミレーションもできた。

そして仲間の踊りを見ながらしきりに考えたことがあった。

わたしがダンスをやっているという話がでた時、ある人から「ダンスしたり山に登ったり、たりたさんはレジャーしまくりね」と言われた。

「レジャー」という語彙がわたしの頭にはなかったので、その人の言わんとしていることが俄かに掴めず、思わず返答に詰まった。

側にいた別の人が「ライフ・ワークでしょう」と助け舟を出してくれたので「そう、そう」とその場をやり過ごしたが、その「レジャー」という言葉の響きが妙に心に引っかかっていた。

ところで、今日、公民館の体育館の中で汗びっしょりになって、踊っている仲間の真剣な顔を見ながら、これ、レジャーなんて言葉は当てはまらないよなぁ〜と思った。

子ども達にしても家でのんびりテレビを見たり友達と遊んだりする日曜日の時間をダンスの練習のためにここに集まってるんだ。苦しんでやっているのではないにしても、そこに大きくなろうと前に進んでゆくエネルギーが溢れている。

大人たちにしても毎日過酷なスケジュールに追われるサラリーマンやOL.子育てや仕事に追われる母親達が時間を工面して集まってくる。自分ができない部分を何度も練習し、お互いに教えあい、いい舞台を作り上げようと励んでいる。実際、踊っている仲間達の顔は輝いていて、見ていると胸が熱くなってくる。ステージで踊りを見た人達が、そこからエネルギーをもらったと言ってくれるが、その事の意味が分かる気がした。

ブロードウェイのミュージカルを見る度にわたしは震えるように泣いたし、自分の内側から変わるような衝撃を覚えた。それは彼らの歌や踊りの巧みさといった技巧的な事ではなく、そこに凝縮された人々の放つエネルギーにだった。生きるという事のもうひとつの側面を見せられ、揺り動かされるものがあった。

舞台で何かを表現するということ、人の前で自分を開くということ、パフォーマーであるということ、そこにはプロであろうがアマチュアであろうが、ギャラが入ろうが入るまいが、言葉にはし難い「何か」があるのだとわたしは思う。

そういう意味では山もわたしにとってはレジャーという言葉からは遠い。

確かに山に遊ぶのだが、他に置き換えの利く気晴らしとは違う。発芽してしまった種。どうしてもそこへと誘われる強い迫り。

見えない人には見えない世界であるかもしれないが。

| 2006年06月17日(土) | 梅雨時の高柄山 |

梅雨の時期の山行は思うようにはいかない。

遊山倶楽部では17日、18日と泊りがけで八ヶ岳に行くことになっていたが、日曜日は雨だというので、行き先の変更。日帰りで山梨県の高柄山へ行くことになった。

雨の中の登山を予想し、すぐに取りだせるよう、雨具をザックの一番上に詰め込む。今日は帽子はいらないだろう。

ところが四方津駅に着くや、何と陽が照っている。帽子がないのが悔やまれる。

高柄山は733mの山だというのに、これまでに行った山の中でも結構、骨の折れる山だった。山頂に着くまで、いくつものアップダウンがあり、当然帰りも、下ると思えば急な登りがあり、もう登りはこれで最後だろうと思うと、御前山直下の登りが控えていた。しかし堪えたのはこの後の急な下り。登ったからには降りなくてはならない。雨に濡れてつるつる滑る急な坂を綱に掴まりながら降りるといった具合だった。

苦労の多い山だったから、夕方になって下山した後、上野原駅近くの川原で飲んだビールはなんとも美味しかった。しかし宴を始めるや雨。橋の下に場所を移し宴を続け、川に遊ぶ七面鳥のような顔をした鳥や小鴨を引き連れた鴨のファミリーを眺める。

それにしてもこの山へ向かう途中の道で出合った飛び交う蝶の群れ、あれはなんだったのだろう。

蝶たちはあまりにも速く飛び交うので、その形や色も識別できないほどだった。濃い茶色に赤い斑点のある、蛾のようにも見える小さな蝶がひとところに、ちょうど竜巻のように飛び狂っているのだ。うっかりすると口や眼に飛び込んできそうな勢いだった。しかも、我々が歩くと蝶の群れはそのまま、我々を取り巻くようにしてしばらくの間ついてくるのだった。

そこは山を切り開いて作った新道のようで、白いガードレールも真新しかった。この道の真ん中の蝶の群れ、これは、もしかするとこの道に自分達の住処を奪われてしまった蝶たちではないだろうか。自分たちがひっそりと暮らしていた密林が突然消え、薄暗く鬱蒼としていたその場所がスポンと明るい開かれた空間となった。もう木々もなくなってしまったその場所を、蝶たちはしかし、離れることができないでいるのではないだろうか。

蝶の習性など、何もしらないからこれはただわたしの憶測に過ぎないが、

山の中に通された車道、いくつの登りと下りを繰り返して分け入ってきたはずの密林を抜けたところに突然開けた白い道が、何とも異質に感じられたのだ。

山の後はラテンのレッスンへ直行するつもりだったが、電車を乗り継いでジムに着いた時はすでに9時。それでもお風呂だけには入れそう。

サウナで流し足りない汗を絞り、いくつもの急な下りにすっかり痛んだ膝を水風呂で冷やし、疲れた身体を暖かいお湯の中で解く。

ラテンを終えてきたmGとビールを買って家へ。

| 2006年06月15日(木) | 雨の匂い |

自転車を走らせるうちに雨が降ってきた。

雨の匂い―

思わずあたりを見回す。

匂いが立ち込めているのは確かことなのに、なにか心もとない。

遠い記憶の中の匂いが呼び起こされ、なつかしさに掴まれる。

ようやく雨をかかえている重い雲が

いよいよ持ちきれずに雨をこぼし始める時の、

まだ道がすっかり濡れてしまわないうちの、

僅かな間にだけ漂う匂い。

その匂いを、まだ人と分かち合ったことがないと思った。

「ねえ、雨の匂いがするでしょう」

そこに誰かがいたら聞いてみたい気もするが、

ひとりでいなければ気にも止めないほどの匂いなのだろう。

雨の匂いはいつも変わらず、それに気づいた今日がむしろ特別な日だったのだろう。

匂いが消えてしまわぬよう、雨合羽を着るのをやめて

雨に濡れながら自転車を走らせた。

いつもは雨に追いかけられるように走るのに

今日は雨を追いかけるように走っていた。

| 2006年06月12日(月) | 母親仲間がいた |

子育ての時期のありがたいものに、母親仲間の存在がある。

子どもが幼稚園に上がる前の3〜4年間というのは、母親にとって何ともシンドイ時期だ。

初めて体験する育児。分からない事ばかりで不安に駆られる一方、子どもからの要求は留まることがなく、朝から晩まで心と身体の休まる時がない。

見たい映画、聴きたいコンサート、出かけたい旅行といったことはすべてあきらめているにしても、喫茶店でちょっとお茶を飲む事も、外で友人と食事をする事も、いえ、家族での外食さえままならない。

今のこの気楽な立場を思うと、小さい子を抱えててんやわんやの母親、父親達に申し訳なく思う。

わたしのことだが、二人目の子どもが生まれた後、精神的におかしくなってしまいそうな時期があった。長男が3歳、次男が6ヶ月の頃だ。団地に住み、近くに親も兄弟もいないという環境で、ひとときも子ども達から離れることができなかった。育児ノイローゼの一歩手前にあったのかもしれない。

そんな時期に、子連れで学んでいる母親達のサークルに出合った。

乳幼児をかかえる母親達が自分たちで保育をしながら児童文学や「おはなし」の勉強をしているというのだ。その話を聞くや、次男を背中に負ぶい、長男を自転車の前のかごに乗せ、町の公民館へ走った。

よく考えてみれば、あの会との出合いは、目の前に現れた助け舟のようなもので、藁をも掴むような切迫したものがあった。

見学に来たことを告げると、連れていったその日から二人の子どもを当番の母親たちが保育室で預かってくれるという。まるで夢のような出来事だと心底ありがたかった。

しかし、まとわりつく二人の子ども達から離されたわたしは、ただもう所在なく、子どもを隠れ蓑のようにして、母親としてしか生きてこなかったことにはっとするものがあった。仕事を止め、社会とも隔離されたような数年間の中ですっかり衰えてしまったものがあると感じた。

わが子だけに振り回されているわたしに引き換え、そこの母親達は、講師を招いて学習し、当番で他人の子ども達の面倒も見る。そればかりか、お話をすっかり覚え、人前で堂々と語っている。あまりに自分とは違う母親達に圧倒された。

もともとのわたしの性格が頭をもたげ、一息に発芽するや、その中にどっぷりと身を浸した。児童文学を読み漁り、掃除機をかけながら、また洗いものをしながら、グリム童話や日本の昔話といったいお話をひたすら覚えるとい日常が始まった。グループごとの発表会では「鏡の国のアリス」を原書で読み合わせたり、イギリスの昔話を翻訳してみたりと背伸びもした。そして3年後には同じ団地に住む仲間3人で家庭文庫を開き、近所の子ども達を集めては本の貸し出しやお話会をするようになった。

前置きがすっかり長くなってしまった。

実はこの日、その当時同じ年の子どもを抱えていた母親仲間6人で数年振りに集まったのだ。そのうちのKさんとは、近年、毎週ジムで顔を合わせるようになっていたが、中には10年振りに会う人もいた。

20代、30代のうら若い母親達は今や50代に入り、子ども達もあらかた成人している。

状況はあの当時とはえらく違っている。みんな少しも変わっていないように見えるが、きっとそんなはずはないのだ。子どもの事、親の事、仕事や地域での事、それぞれに大変な時期をくぐりぬけて来たに違いない。

子ども達の成人式の写真や、旅先のスナップ写真などを広げて、大きくなった子どもの写真を見せ合う。みんなに召集をかけてくれたKさんは、なつかしい当時の写真をコピーしてみんなに渡してくれた。その中の集合写真は確かわたしがこの会に入りたての頃のものだ。わたしが次男を抱き、Kさんは我が家の長男を肩車してくれていた。長男と同じ年のKさんの子どもはと言えば、母親とはずいぶん離れたところで、一人でぽつんと座っている。

余裕もなく夢中で走っていたあの日々、何と多くの暖かい仲間たちに支えられていたことだろう。あの仲間達との出合いがもしなかったならわたしはあの時期をどうやって乗り越えたのだろう・・・

みんなと3時間近くおしゃべりして、家に帰ってからじっくり写真を見ていると、涙がこぼれた。

| 2006年06月11日(日) | 風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。 |

( 写真の花:ヴェロニカ・ブルー・ブルー)

今日の礼拝で心にとめたこと。

・・・・・風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれた者も皆そのとおりである・・・・

イエスはニコデモに新しく生まれるということはどういうことか語る。

この時、ニコデモはイエスの言う言葉の意味が分からなかった。しかしやがてニコデモはその事を知る者、新しく生まれた者となる。

ユダヤ人指導者達がイエスが群集を惑わす者として非難した時、ニコデモは「我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめたうえでなければ、判決を下してはならないことになっているではないか」

と言って抗議する。(ヨハネによる福音書7−50)

またニコデモはイエスが十字架で処刑された後、没薬と沈香を携えてイエスの下へ行き、アリマタヤのヨセフと共に遺体を受け取り、埋葬する。

(ヨハネによる福音書19−38)

*

<ヨハネによる福音書 3:1−12>

さて、ファリサイ派に属する、ニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。

ある夜、イエスのもとに来て言った。

「ラビ、わたしどもは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるようなしるしを、だれも行うことはできないからです。」

イエスは答えて言われた。

「はっきり言っておく。人は、新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。」

ニコデモは言った。

「年をとった者が、どうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。」

5イエスはお答えになった。

「はっきり言っておく。だれでも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。

肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。

『あなたがたは新たに生まれねばならない』とあなたに言ったことに、驚いてはならない。

風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれた者も皆そのとおりである。」

するとニコデモは、「どうして、そんなことがありえましょうか」と言った。

イエスは答えて言われた。

「あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことが分からないのか。 はっきり言っておく。わたしたちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなたがたはわたしたちの証しを受け入れない。

わたしが地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところで、どうして信じるだろう。

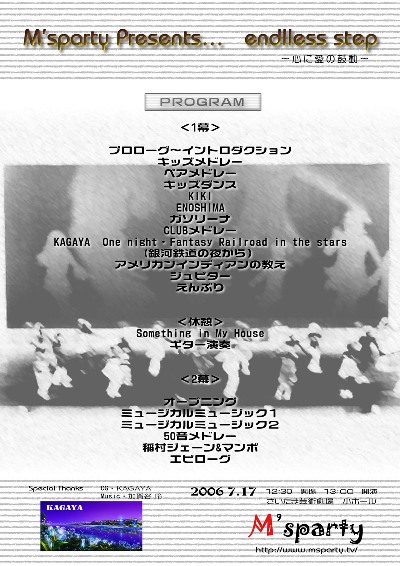

| 2006年06月10日(土) | ダンスパフォーマンスのお知らせ |

ダンスのステージのチラシです。

お近くの方はぜひいらしてください。

今度のステージはエムズのメンバーだけのものです。

ヒップホップ、クラブ、ラテン、エアロビクス、他様々なスタイルの創作ダンスが楽しめます。

チケット(無料です)が欲しい方はたりたまでメールで。

ちなみに、わたしは

ペアダンスメドレー

ガソリーナ

アメリカインディアンの教え(朗読)

えんぶり

Something in My house

ミュージカルミュージック( レ・ミゼラブル)

50音メドレー

に出ます。

ペアダンスは mGとペアで踊ります。

アメリカインディアンの教えは、朗読をします。

レ・ミゼラブルはダンスと合唱をします。

なかなか振りが覚えられないので、近くの保育所のホールでmGといっしょに練習するのですが、これが大変。

「そのステップ、間違ってるよ!」

「そっちこそ、変だよ」とすぐ喧嘩になってしまいます。

でも、本番までにはしっかり踊れるようにがんばります。

どうぞ、よろしく。

| 2006年06月09日(金) | 読書のすすめ―正津勉著「行き暮れて、山。」 |

「なんで、また、山なんかに登るんだろう」

山をやる人間はきっと何度となく心にこの問いを投げかけているに違いない。

そしてまた山をやらない人は「なんで、また、君は山などへ登るのか」と、

問いかけたくなるのだろう。

正津勉氏の新刊「行き暮れて、山」を読んでみよう。

五十歳を過ぎて三十余年振りに山と再会し、そして「狂った」氏は、「なんでまた山へ」という問いを繰り返しながら、土砂降りの悪路にがむしゃらに取り付いていたり、強風の中、身体を丸めて風に間向かっていたりしている。

読者は、なんでそうまでして山へと、半ばあきれながらも、作者の山行にしばらく同伴する。そうして、いっしょになって足滑らせ、その拍子に眼前のミヤマキリシマの薄桃色にはっとし、星空の下、白乳色の超野趣の湯に浸かってはぼーっとするのだ。

こけつまろびつ著者の後を追いかけ15の山を巡るうちに、先の問いの答えのようなものが、ひたひたと、自らの内側に満ちていることに気がつくはずだ。

次々と目の前にたち現れるのは詩人から言葉の息を吹き入れられた山や木や花や星、雨や風や川や湯、そんな自然のものたち。そこにはまた、それぞれの山を詠い、語った15人の文学者達の姿と言葉とが加わり、人と自然が言葉を交わし、また溶け合っている饗宴の様。

読む者は、部屋に居て机の上に肘を突きながら、とびっきりの山行を体験することになる。

なんと贅沢な山行。

なんと贅沢な読書。

もしかすると、あなたは本を閉じ、地図を取り出し、やおら山行の計画を立て始めることになるかもしれない。

そうしてふと気がつくと立っているのだ。ザックを背負って山の中に。

正津勉著「行き暮れて、山。」

50歳を過ぎて、山に再挑戦。

あえぎ、追い抜かれ、やっとこさ頂上に立った詩人が、先達の文学者たちを思い、名山15座を歩く。( 帯 )

<本書所収のおもな山と文学者たち>

九重山………川端康成

石鎚山………井伏鱒二

甲斐駒ガ岳…古井由吉

大峰山………中上健次

アーツアンドクラフラフツ

四六判並製/カバー装/

定価1995円

< 関連サイト >

出版社HP アーツアンドクラフラフツ

正津勉文学ゼミHP B-seni

カメダさんのブログ 読書三到・アナキズム

| 2006年06月08日(木) | 幸田文著「姦声」を読む |

幸田文著「姦声」を読む。

全くもって凄い小説だった。文庫本でわずか25ページという短編だが、そこに凝縮されたものは並々ならぬもの。息を詰めて読んだ。

前回のゼミの時、Kさんがテキストの「崩れ」よりもこの「姦声」という作品にショックを受けたと、この作品を紹介された。隠れていた宝を見つけ出したようなKさんの言い振りに、すぐにも読みたいと思った。有難いことに、帰りにKさんがその本を貸してくれたので、家に帰るなり読んだことだった。

この作品は昭和24年6月の作品。幸田文は父露伴が死去した後、43歳で筆を執るようになったから、それより2年後に書かれたものだ。

おそらく実際の体験に基づいて書かれたものであろう。題名から察しがつくように強姦がテーマだ。強姦の標的になった作家が相手の男と全力を尽くして闘う、その壮絶なバトルの一部始終が、甘さのない高潔な言葉遣いと無駄のない完璧な文章で写実されている。

文章は心の中で起こることがらも表現することが可能だから、なまじっかな映像などよりも、その印象ははるかに強烈だ。

おもしろいと思ったのは、この作品が徹頭徹尾、一人の男への憎悪をエネルギーにして書かれているところだった。時が経ても消え去らない怒りを、みごと文学に昇華させていると感じた。書いてしまわないうちには終わらない闘いだったのだろう。作家は書くという作業でその口惜しい体験を追体験し、自分の内で決着をつけたのに違いない。

感情に任せた怒りや憎悪は見苦しく、とても読む気になどなれないものだ。憎悪を描きながらそれが好ましい作品として成り立っているのは、作家の優れた洞察力、人間の内部を見抜き、臆せず描く力にあるだろう。その運転手の男に加えて店の主人である夫、番頭たち、若い手代たち、蔵で働く者の人となりを、驚くべく筆力で描き切っていて二の句が継げない。

そしてまた、自分の怒りのみを主張するのも読み手を辟易とさせるものだが、作家は怒りにかられる自分自身もまた客観的に眺め、その時の自分を厳しく分析している。

作家が自分の苦痛を父親に訴えた時、父、露伴が「お前は重い女だね」と言う。

彼女が「重いって何です。」と聞くと、父親は

「何だと聞くようじゃ、いよいよ重い。おまえの心が居しかかっているから物が滞る。水の流れるようにさらさらしなくっちゃいけない。」

と言う。

この件は印象深く、この小説を支えるもうひとつの柱という気がするのだが、作家はしばらくして、父親の言う、そのさらさらした水の流れを下町の女たちから汲み取ることになる。

<さらりと受けて、さらりと流す、鋭利な思考と敏活な才智は底深く隠されて、流れをはばむことは万ない。流れることは澄むことであり、透明には安全感があった>とそれをひとつの理想としつつも、<遅渋と流水との間をまごまごしながら>歩む自分に葛藤するのだ。

嫌悪、怒り、葛藤・・・

この世の中で生きていると、向っ腹の立つ事や、人にも出会わないでは済まされないが、この小説を読みながら、そういう事ごととも文学的に向き合う術を教えられたように思う。

その中身を見極めること、自分から離し、普遍的な問題として捉えなおすこと。そしてまた、露伴の教えのように、そのものの重さをずんと身に受けたり、そのネガティブなエネルギーで自分を濁らせたりせずに、さらりさらりと流れ、澄んでいること。

ここに至って、とびっきり勢いよく発芽する音が内側でした。

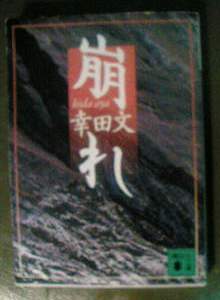

| 2006年06月05日(月) | 幸田文著「崩れ」を読む |

正津勉文学ゼミ、今回のテキストは幸田文著「崩れ」。

人がある時、不意にある事柄に捕らわれてしまうということ。

そしてそのことと関わりを深めるべく猛進してゆくということ。

対象は人であったり、音楽や絵画、文学といった芸術であったり、またはどこかの土地であるかもしれない。

わたし自身、心惹かれる物には抗えず、猪突猛進の傾向を帯び、人から笑われるほどなので、そういった人の心の動きには少なからず共感を覚える。

文豪幸田露伴を父に持つ、作家幸田文は72歳の時、静岡県と山梨県の県境にある安部峠に楓を見に行った折、たまたま大谷嶺の崩壊の様子に触れ、激しく心を動かされる。そして、その後、日本全国の「崩れ」を見て歩くようになる。彼女が見た「崩壊」を文学者の眼で捉えたものがこの著書「崩れ」だ。

この本には静岡県の大谷崩れ、富山県の鳶山(とびやま)崩れ、富士山の大沢崩れ、日光男体山の崩れ、長崎県の稗田山崩れ、北海道の有珠山、鹿児島県の桜島へ崩れが描かれている。

地理にも、地質学にもはなはだ疎いわたしが、この本を興味深く読むことができたのは、文章そのものの、心地よさおもしろさ、そして、その文章を通して見えてくる彼女の有様や魅力の故だった。

この72歳の作家から伝わってくるものは、余分なものがそぎ落とされたような風通りの良さやのびやかさ、また自分をおもしろがるゆとりと共に、若者にも劣らない、めざましい好奇心と逞しい行動力、また自分への探求心だ。そういう意味では、枯れているというよりは、青竹のなまなましさをその年齢になってもなお保持している稀有な人と言った方が良いのかもしれない。

この「崩れ」の中では木や川や山は人間と同じ位置にある。それらに「挨拶」をし、また「かわいそう」に思う。自然との関係が親密だ。一見アミニズムのようにも受け取れるが、自然崇拝とは少し違うのではないかと思うのだ。崇拝の対象ではなく、同じ自然としての仲間意識、そんなもの。だからそこ「崩れ」に、彼女は自分自身の老いを重ねた。発芽や誕生の先には自らの力で食い止めることのできない崩壊が存在するということ。それは自然にも人間にも等しく在ることだと。

わたし自身、40を迎える頃、突如、植物に目覚めるという体験をした。今まで自分と無関係にそこにあった植物の声が、ある時、聞き耳頭巾をかぶったように、聞こえ始めた。そうするとそこから、自然全体が少しづつわたしににじりよってくるようになる。わたしの心や身体もまた自然の一部であれば、そこへの関心も深まる。心のしくみ、身体と心との関係、そして同じ被造物としての自然と人間、その背後にある創造主という具合に。

植物に始まった一連の流れが、今の山行きへと繋がっているのだろうと見当をつけている。

今のわたしは、「崩れ」そのものについてはまだ何の感慨もないが、あるいは70歳を迎える頃、その事が自分のこととして身に沁み、崩れる山を観る旅に出るのかもしれないと、これから迎えようとする老いにも心を泳がせた。

今回のテキストは14章のうち、3章までだったが、その中に、強く焼きついた文章がある。「心の中にはもの種がぎっしり詰まっている」というのだが、このイメージは凄い。見事に目には見えない、人間の心の仕組みを言い当てている。

人は心の中の出来事を、それぞれ何かの画像を浮かべて理解しているのかもしれない。例えば、わたしの場合は扉。心の中にはまだ開かれていない無数の扉があって、何かの折にその扉が開く。そうすればその中へ入っていかないわけには行かず、探索を始めるとそれがまた別の扉へと繋がり、扉はひとつ、またひとつと開いてゆく・・・とこういうイメージを描いてきた。

しかし、種。無数のぎっしりと詰まった種は扉に比べると、そのはてしなく多い数と、発芽に伴うエネルギーという点で、よほど生命力に溢れている。

しかも種は小さく軽い。重い扉とはずいぶん気分が違う。

人の心の中の出来事をそのように考える時、もっと軽やかで、楽しい気分に満たされる。彼女を突き動かした発芽は、確かに読むものの、なにかしらの種の発芽を促す力がある。

元気をもらった。

一章の中ほどにあるこの文章、わたしはこれが、この本そのものの「種」にあたるもの、要だと感じているが、それを記しておこう。

<人のからだが何を内蔵し、それがどのような仕組みで運営されているか、今ではそのことは明らかにされている。では心の中では何が包蔵され、それがどのように作動していくか、それは究められていないようだ。そういうことへかりそめをいうのは、おそれも恥もかまわぬバカだが、私ももう、七十二をこえた。先年来老いてきて、なんだか知らないが、どこやらこわれはじめたのだろうか。あちこち心の楔(くさび)が抜け落ちたような具合で、締りがきかなくなった。慎みはしんどい。締りのないほうが好きになった。見当外れなかりそめごとも、勝手ながら笑い流していただくことにして、心の中にはもの種がぎっしりと詰まっていると、私は思っているのである。一生芽を出さず、存在すら感じられないほどひっそりとしている種もあろう。思いがけない時、ぴょこんと発芽してくるものもあり、だらだら急の発芽もあり、無意識のうちに父祖母の性格から受け継ぐ種も、若い日に読んだ書物からもらった種も、あるいはまた人間だれでもの持つ、善悪喜怒の種もあり、一木一草。鳥けものからもらう種もあって、心の中には知る知らぬの種が一杯に満ちている、と私は思う。何の種がいつ芽になるか、どう育つかの筋道は知らないが、ものの種が芽に起きあがる時の力は、土を押し破るほど強い。>

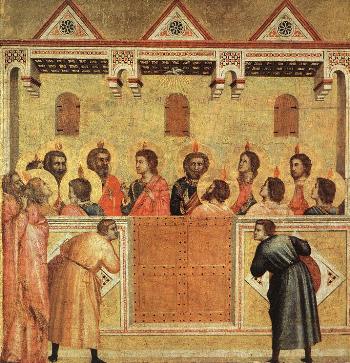

| 2006年06月04日(日) | ペンテコステ(聖霊降臨日)の絵画 |

この日はペンテコステ(聖霊降臨日)を祝う祝日。

この日はペンテコステ(聖霊降臨日)を祝う祝日。

奇しくもこ日記で、最後の晩餐(ダ・ヴィンチ・コード)を扱い、受難( ルオーのパッション)を扱ったが、

それに続く出来事が、復活であり、今日の ペンテコステ、聖霊降臨日になる。

ここのところ絵画の話題が続いているから、ペンテコステを描いた絵画を載せることにしよう。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には、美しいペンテコステの絵にこのような説明がある。

―聖霊降臨を描いた絵ペンテコステ(Pentecoste)は聖霊降臨(せいれいこうりん)とも呼ばれる新約聖書にあるエピソードの1つ。

イエスの復活・昇天後、祈っていた使徒たちの上に神からの聖霊が降ったという出来事のこと、およびその出来事を記念するキリスト教の祝祭日。

キリスト教の聖霊降臨の日は、復活祭から(その日を第一日と)数えて50日後に祝われる移動祝日(年によって日付が変わる祝日)である。

日付は毎年異なるが、五月初旬から六月上旬の日曜日に行われる

各国によって聖霊降臨の日の祝い方はさまざまである。たとえばイタリアでは炎のような舌を象徴して式中にバラの花びらをまく。

フランスでは激しい風のような音がしたことをあらわして式中にトランペットがふかれる。ドイツでは牝牛に花冠をつけ引き回す―

エルグレコの「聖霊降臨」

<聖書の中のペンテコステの記述>

新約聖書 使徒言行録 2章 1-21

五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、 突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。

そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。

すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。

さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰って来た、信心深いユダヤ人が住んでいたが、 この物音に大勢の人が集まって来た。そして、だれもかれも、自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけにとられてしまった。

人々は驚き怪しんで言った。「話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。 どうしてわたしたちは、めいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。

わたしたちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、 フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。また、ローマから来て滞在中の者、 ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らがわたしたちの言葉で神の偉大な業を語っているのを聞こうとは。」

人々は皆驚き、とまどい、「いったい、これはどういうことなのか」と互いに言った。

しかし、「あの人たちは、新しいぶどう酒に酔っているのだ」と言って、あざける者もいた。

ジョットの「聖霊降臨」

すると、ペトロは十一人と共に立って、声を張り上げ、話し始めた。「ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。わたしの言葉に耳を傾けてください。 今は朝の九時ですから、この人たちは、あなたがたが考えているように、酒に酔っているのではありません。 そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。

『神は言われる。終わりの時に、、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、、若者は幻を見、老人は夢を見る。

わたしの僕やはしためにも、、そのときには、わたしの霊を注ぐ。すると、彼らは預言する。 上では、天に不思議な業を、、下では、地に徴を示そう。血と火と立ちこめる煙が、それだ。 主の偉大な輝かしい日が来る前に、、太陽は暗くなり、、月は血のように赤くなる。 主の名を呼び求める者は皆、救われる。』

| 2006年06月03日(土) | ルオー展へ―名古屋市立美術館 |

名古屋市立美術館へ 特別展示のルオー展を観る。

出光美術館の400点近いルオー・コレクションより、ルオー独特の画風で知られる油彩画の他、初期の水彩画、版画などあわせて209点が展示されていた。

ルオーの画業の中でも重要な位置をしめるとされる連作油彩画「受難」64点、連作版画「ミセレーレ」58点をこの展覧会ではすべて観ることができ幸いだった。

この《受難》に関しては2004年4月8日の日記にルオーのパッションというタイトルで書いているが、わたしの持っている画集では「受難」の全作品は収録されておらず、いつかすべての作品を目にしたいと思っていたが、思いがけなく願いが叶った。

この「受難」64点がすべて揃って出光美術館に所蔵されているのは、ルオーのこの作品を愛した川端康成などの愛好家の尽力によるということも新たに知ったことだった。

東京の出光美術館を訪ねてみようと思う。

<美術館エントランス前の彫刻:アレクサンダー・コールダー>

| 2006年06月02日(金) | アルフレッド・スティーグリッツの写真展へ |

名古屋ボストン美術館

名古屋ボストン美術館

へ。

アメリカのボストン美術館の分館が名古屋にあることは知らなかった。

友人から名古屋ボストン美術館でやっているアルフレッド・スティーグリッツの写真展へ行かないかという誘いがかかった。この写真家の事は知らなかったが、かつて何度か訪れたボストン美術館のことがなつかしく思い出され、スティーグリッツのニューヨークの街の写真にも心惹かれるものがあり、チャンスとばかり、出かける事を決めた。

近代的なすっきりしたデザインのビルディングの中にあるミュージアムは心地よい空間だった。

このところ美術館に足が遠ざかっていたのは人の多さだったのかもしれない。

人の少ない美術館では作品と心ゆくまで向き合うことが可能だ。

スティーグリッツのどの写真ともそこに交流が起こったが、とりわけ強いものを感じたのは6点のジョージア・オキーフの肖像だった。オキーフは、独創的な画風で知られる個性的な画家。若い頃、その才能をスティーグリッツに見出され、後に妻となる。

これらの肖像が語りかけてくるものがそれぞれに異なる事にも驚くが、どのポートレイトも表面的な美しさというよりは内面の深さを掴み取っている。

そこに映し出されたのは女性の美しい顔というよりはその人間の固有の魂。

そう、手にしてもその人自身を語り、そこからこちらに向かってくるものは強いのだ。

見つめても見つめてもなおやってくるものがあるので、時間がすっかり止まってしまう。気がつかないうちに思いの他時間が過ぎていた。

| 2006年06月01日(木) | 衣替えの日の思いがけない贈り物 |

今日から6月。夏が来た。気温30度。

明日から出掛けることもあり、どうしても今日の内に衣替えと冬物の洗濯をやっつけなくてはならない。

木曜日の午前中はジムと決まっているのだが、今日はヨガとラテンを返上して、家事労働。

仕事に出掛ける前に何とか終了。

クラスを2つ終えて帰ってくると、玄関のノブに紙ふくろが重そうにふくらんでいた。

いったい何だろう。

覗いてみると、薄い黄色の柑橘類がたくさん。ゆずに良く似ているが香りが違う紙袋にはメモがあった。

<Yです。花は紫つゆ草だと思います>

あっ、この花というのは、きっと27日の日記に書いた花のことだ。

そうそう、確かに「つゆ草」という名前が付いていた。

Yさんは日記を読んでくれているのだな。

きっとこの町のバラ園を観にいらしたのだろう。

この前バラを見に行こうとお誘いを受け、出掛けようとしたところ物凄い雨になり、Yさんご夫妻が家に来てくれたのだった。

雨に打たれるアンネのバラと白バラのアイスバーグを見ながらおしゃべりをした。

さてこの柑橘果実、みるからにおいしそうで、家に入るなり、急いで皮を剥き、パクリ。あまり酸っぱくなく、香りの良い柑橘類だった。

それにしても何と言う名前の果物なのだろう。

花の名前にはくわしいYさんも伊豆から送られてきたというこの果実の名前を知らなかった。

ここに書けば、誰かが教えてくれるかな。