目次|過去|未来

| 2012年05月24日(木) | 「ファミリー・ツリー」 |

大好きなアレクサンダー・ペインの七年ぶりの新作。舞台のハワイはアメリカ人にとっても憧れのパラダイスみたいですか、どうも都会的イメージのジョージ・クルーニーには似合わないなぁと思ったら、その似合わないのがミソ。昏睡状態の妻の浮気に怒り、扱い方のわからぬ娘たちに困惑しと、とっても情けないのです。しかしその情けなさが、とっても誠実で味わい深く感じる作品です。

ハワイ在住の弁護士のマット(ジョージ・クルーニー)。ある日海での事故で、家庭を任せきりにしていた妻が昏睡状態に陥り、生活が根底から覆される羽目に。折しも先祖代々継承してきた広大な土地の売却の件にも頭を悩ましている最中でした。日々悩まされているマットに、長女アレックス(シャイリーン・ウッドリー)は「ママは浮気をしていた」と告げます。

マットの独白から、彼が仕事人間で家庭は妻に任せきり。趣味もなく娘たちとの交流も薄く、融通も効かない、「面白くない人」であるのがわかります。でもこれって、一般的には最大公約数的な夫です。

対する妻は、事故直前にジェットスキーに興じている笑顔以外、ずっと物言わぬままベッドの上。それなのに、妻の父、娘たち、友人たちの口から、鮮やかに妻の姿が浮かび上がる。マットとの出会いは妻からモーションをかけて、彼女の美貌にマットはすぐ陥落。結婚式で裸になってしまうような豪快な女性だったのに、結婚後は夫の仕事を支え一生懸命貯金し、財産はあるのに、夫は使わせてくれない。子育ても妻に任せきりの夫に代わり、難しい年頃の長女とも格闘。社交的で友人も多く、地域の人々からも愛されていた妻。きっと本来の自分を押し殺して、良き妻・母であるよう一生懸命だったのでしょう。それもこれも夫(そして子供)を愛していたからだと思います。

なのに肝心のマットの口からは、妻がどういう人か皆目わからない。マットと来たら、いつ妻と話したかも思い出せないほど、家庭は放ったらかし。夫は、尽くしても尽くしても当たり前。男って言うのはね、お金入れて真面目に仕事してりゃ、それで済むと思ってる人が多いのよ。趣味に打ち込んでも満足しきれなかったのは、妻が一番欲していたのは、夫の愛だったからだと思います。逆説的ですけど、夫を愛していたからこそ、彼女は浮気したんじゃないでしょうか?

歌手の高石友也はマラソンランナーでもありますが、仕事の時京都駅まで8キロの道程を練習がてらランニングしていたそうです。それが奥さんが亡くなって出来なくなった。何故ならいつもタクシーで荷物を持って、後から奥さんが追いかけてくれていたから。そこで始めて、自分がランニング出来たのは奥さんのおかげだったと思い知ったと、しみじみ記述されていました。

この思いに、本当に「夫」と言うのが表されていると思うんですね。仕事しながらマラソンランナーとして結果を出す自分はすごくて(いや高石氏は仰ってません。一般論ですよ)、それを支える妻は当然の事をしているだけ。思うに自分の事で、いっぱいいっぱいなのでしょう。でも妻だって本当はいっぱいいっぱいなんです。感謝してくれなくて良いけど、妻としては夫にその事を気付いて欲しいのです。

マットは妻が治ったら、世界一周しよう、仕事も辞めよう、もっと大事にしていっぱい話そう等の懸命の決意。男は妻がこうならなきゃわからんのは、洋の東西を問わない訳ね。これは許していいのか悪いのか?願わくば元気な時に気づいてよ。

長女から妻の浮気を聞かされたマットが、一目散で友人宅へ駆けつける姿が秀逸。自転車だって車だってあるのに、動転していたら、あんなもんですよね。でもこの姿は好感が持てました。あぁそうなの、なんて鷹揚に構えられたら、妻としてたまったもんじゃないわ。あのみっともないマットの姿は、彼も妻を愛していた自分を、忘れていただけだと思いました。

そして娘二人と憎き間男探しの旅へ出るマット。何故か長女のBFシド(ニック・クラウス)連れ。最初コイツがね、無礼だわバカだわ、とっとと居なくなればいいのにと思っていました。しかし段々この道行に、なくてはならない存在に。うちは夫と息子三人で男ばかりですが、母親は全然家族から浮かないもんですが、娘ばかりだと、父親は普通でも居心地悪いものだと思います。そこへマットは子供は放ったらかしだったので、非常に分が悪い。

そこでシドの存在が、風通しの良い状況を生むのですね。失敬だったシドは、マットと接するうちに、やがては彼を「ボス」と呼びます。シドなりのマットへの敬意なのですね。娘たちから否定されていたマットは、嬉しかったでしょう。ロークラスの家庭に育った彼が両親を思う気持ちを知り、自分と省みて反省もしたのだと思います。娘達とだけだったら、気詰まりで仕方なかったはずの旅が、シドの御陰で大らかな旅となり、マットに妻との関係、娘たちとの関係を、もう一度反芻する機会を与えてくれたのだと思います。

臨終近い妻の元に見舞いに来てくれたある女性に、「彼が愛しているのは、あなただ」と答えるマット。それは自分にも言い聞かせているだと思います。間男探しの旅のはずが、憎しみではなく夫として父親としての自分を再確認する旅になったのは、皮肉ではないと思います。これには妻が一番喜んでいるはず。でも何度も言うけど、妻が元気な時に分かって欲しかった。

「現在」しか頭になかったマットが、過去や未来、親がいて自分がいて、子供たちがいて。血と言うものに目覚めた彼が土地をどうしたか?私には納得いく結末でした。

クルーニーは新境地っぽい、普通の中年男性の役柄ですが、でもやっぱりいつも通りゴージャスにカッコいいので、引き出しは増えた感じはしないです。でも演技的には文句なし。長女のシャイリーンは思春期のツッパってみたり感傷的になったりの演技が本当に上手くて、びっくりしました。私は始めて観た子ですが、とても美人さんで、若手女優としては、ジェニファー・ローレンスと拮抗する存在になると思います。次も是非観たい。次女のアマラ・ミラーは、とっても面白い子で、この無邪気さと奔放さは、子供好きには堪らない感じでした。本当に可愛い。

ラストが良いです。次女の好物を手渡すマット。娘の好きなものなんか知らなかったはずです。長女がくれば少し席を譲り、自分のお菓子を分け与える父。親だって子供に気を配るべきですよね。それを「気を使う」と取るから、変な方向へ話が行くのよ。いえ、うちの事です。それが自然にできるようになったのは、マットの父親としての成長だと感じました。そして一つのブランケットで暖を取る父娘たち。妻の事故は、夫を本当の意味での父親にする為だったんですね。家庭転覆の危機を乗り越えたマットと娘たちは、本当に偉いとしみじみ思います。既婚の男性必見の作品。

| 2012年05月20日(日) | 「ダーク・シャドウ」 |

全然面白くありませんでした。

昨日は土曜日出勤で五時まで仕事、帰宅してちゃちゃっと家事と夕食を済ませてから、久々のレイトで観てきました。バートン×ジョニデはファンも多く、ちょっと場末の我が布施ラインシネマも、レイトがまずまずの入り。その期待を裏切っちゃいかんでしょ?一晩寝たら、腹立ってきちゃったわ。多少ネタバレあり、罵詈雑言です。監督はティム・バートン。

200年余の眠りから覚めたヴァンパイアのバーナバス(ジョニー・デップ)。かつては栄華を誇っていたコリンズ家の当主でしたが、魔女アンジェリーク(エヴァ・グリーン)を振ったため怒りをかい、ヴァンパイアの変身させられていたのでした。時は1972年となり、我が家へたどり着くも、コリンズ家は没落寸前。現在はエリザベス(ミシェル・ファイファー)が実質の当主です。バーナバスは、コリンズ家を復活すべく画策しますが、アンジェリークが妨害に出ます。

何もかもが中途半端。振ったと書きましたが、そんな生優しいもんじゃなく、バーナバスは当時下女として仕えていたアンジェリークを弄んだあげく、捨てちゃったんですね。セクシーダイナマイトなアンジェリークはただのセフレで、愛を捧げるのは清純なおぼこ娘ジョゼット(ベラ・ヒースコート)ときたもんだ。男にゃ有りがちな事ですが、これじゃ終生苦しめとヴァンパイアに変身させられても、文句は言えんわ。ここでまずバーナバスに同情出来ず。

で、200年眠っていたのだから、カルチャーギャップで抱腹絶倒・・・かと思いきや、何ヶ所がクスクスする場面があるのみです。当時の雰囲気もそれなりには再現出来ていますが、それが筋に絡むわけでもなし。何故に1972年?それがわからん。予告編ではもっとユーモアのあるゴシックホラーで、ファミリー向けみたいなノリでしょ?それが、いくつかのセリフや思わせぶりなショットなど、お子様方にどう説明しろと?、と言う場面が続出。売り方大間違いです。唯一私が洋楽を聴き始めた頃の曲が色々スクリーンから聞けたのが収穫でした。

アンジェリークはバーナバスが眠っていた200年の間、姿を変えながら仕事に勤しみ、今じゃ大実業家で街を牛耳っています。それは坊主憎けりゃ袈裟まで憎いコリンズ家を、徹底的に痛めつけるため。でもこれって愛情の裏返しですよ。「最初の100年はあなたが憎くて仕方なかった。でも今はアナタに傍に居て欲しいの」と、魔女さんらしい泣かせるセリフを言いながら、バーナバスを誘惑するアンジェリークに、ワタクシ物凄く納得。

で、バーナバスは冷たい素振りを見せながら、結局二人はベッドイン。ケッ!この結ばれ方が見どころだと何かで読みましたが、ただただ破壊的なだけで、見どころなんて一つもありません。その後もアンジェリークは何度も和解を申し出るのですが、尽く袖にするバーナバス。もうこの時点で私も怒り心頭。一途に愛する女心を弄んだお前が悪いんやんけ、泣いて謝れ!

バーナバスにも袖にする理由があって、愛しいジョゼットにクリソツの家庭教師がコリンズ家に滞在中なわけ。もちろん気になる。しかしこのヴィクトリア(ベラ・ヒースコート二役)なる女性、こちらは偽名で、本名は別。ヴィクトリアは、コリンズ家にやってくる途中、偶然思いついた名前で、先に履歴書を送ったコリンズ家には、本名が記載されていたはずですよね?これどう説明するの?そのまま雇うって、エリザベスさんはアホですか?その他にも、「父は何より家族が大事だと言っていた」と言うバーナバスですが、エリザベスの弟ロジャー(ジョニー・リー・ミラー、関係ないけど、アンジェリーナ・ジョリーの最初の旦那さんね)とその息子デイビットの間を裂いちゃうし。本当に家族が一番大事なら、このダメ親父に立ち直ってもらうべきでは?

その他ヴィクトリアは、「デイビットはあなたの話ばかりするの」と言いますが、バーナバスがデイビットを可愛がるシーンって、ありましたっけ?エリザベスは「コリンズ家で一番立派だった人」とバーナバスを評しますが、そんな説明シーンなかったし、業績どころか家名に泥を塗った男じゃございませんか?屋敷は確かに広大そうで、天井も高い。しかし200も部屋があるし、隠し部屋を探すのが楽しかった(バーナバスさん談)の割には、隠し部屋、二つくらいしか映りません。広大そうなだけで、見せたかに工夫がないわ。ラスト「あの人」が狼〇〇だったなんて、そんな唐突に見せられてもなぁ。そんなとってつけたような事、要りません。

「こんなヴァンパイア、観たことない」がコピーで使われているけど、私は善良で人間の生き血は吸わないんだと予想していましたが、これがとんでもない。大量殺人鬼ではございませんか?過去は人間だったわけで、それについて普通葛藤があっても良さそうなもんでしょ?全くナッシング!「トワイライト」のエドワードは、ベジタリアンの吸血鬼やねんぞ。「インタビュー・ウイズ・ヴァンパイア」のブラピも、それで葛藤してたやんか。あかんやろ、バーナバス!とにかく自分勝手で、我がさえ良きゃいい男なんですよ。キャラに全く魅力がないです。

その他、サングラスをすれば日光も大丈夫って、ただ歩いているだけ。誰もツッコまないので、意味なしやん。それと嫁・ヘレナは、またあんな変な役柄って、夫としてどうよ?私が嫁なら夫の愛を疑うわ。使いたかったら、奇をてらわない役をふってあげて頂戴な。折角良い女優なのになぁ。

かように筋だけ立てておいて、後は全くフォローなしの行き当たりばったりの雑な脚本で、観ていて絶望的な気分になりました。私はダメな作品もありますが、積極的にバートンは好きな監督です。でも今回は私的に最低でした。オタク監督バートンの、切なさや物悲しさを感じる心優しさが好きだったのですが、家庭を持ちお金持ちにもなった彼に、もうそれは望めないのかな?

そんな中、唯一気を吐いていたのが、エヴァ・グリーン。嬉々として敵役を演じて、見事な弾けっぷりです。ブロンドもお似合いですね。普段は脱ぎっぷりも良い人ですが、今回は露出多めながら、脱ぎはなし。それでもとってもセクシーで魅力的でした。ちょっと「永遠に美しく・・・」を連想させる役柄ですが、当時ストリープやゴルディ・ホーンが既に大御所だった事を思えば、まだ発展途上で美しく儚げなヒロイン役が多いエヴァに取ったら、この役は冒険。でもしっかり観客を虜にしたと思います。

その他、ちょいクラシックな設定は相変わらずファイファーにはお似合いで、貫禄の女主人ぶりで良かったし、赤丸急上昇のクロエ・グレース・モレッツも花を添えています。今回は役柄に恵まれてなかったのが残念。特別出演のクリストファー・リーも、老いて変わらずダンディでした。アリス・クーパーも出てたけど、私はファンじゃなかったから可も無く不可も無くです。

ふぅ〜、書いた書いた。漏れはないかな?あっ、ジョニデ?どんなアホな作品でも、いつでもマックス素敵な彼ですが、今回は全くフツー。ジョニデである必要全くなしです。「ツーリスト」は未見なので、次回はぼちぼち素顔のジョニデさんが観たいもんです。以上!

| 2012年05月17日(木) | 「孤島の王」 |

ノルウェーで実在していた少年矯正施設が舞台の作品です。日本で言う所の少年院ですね。同じような内容では、女子強制施設を扱ったイギリスの「マグダレンの祈り」もそうでしたが、非人間的な環境に身を置く少年たちの人としての尊厳を、気高く真摯に描いています。ハリウッドや日本だと、もうちょっと野次馬的に描くところですが、その御陰でとても格調高く叙情的な秀作となっています。監督はマリウス・ホルスト。

ノルウェーの首都オスロから南方に浮かぶ孤島バストイ。この島には問題のある10歳から18歳前後までの少年が矯正目的で収容されていました。下界から隔絶されたような施設にエーリング(ベンヤミン・ヘールスター)と言う少年が送られてきます。院長(ステラン・スカルスガルド)の冷酷で非人道的な統率の元、少年たちに自由はなく、少しの反抗にも体罰が待っていました。子供たちは出院する日を夢見て、従順に従うしかない日常を送っていましたが、反抗するエーリングに、次第に優等生のオーラブ(トロン・ニルセン)たちは、感化されていきます。

日本で想像するには、アルカトラズ島のような感じでしょうか?そんな離れ孤島に連れてこられる凶悪な少年たちにしては、小さい子が多過ぎるのです。ここでは何をして連れてこられたかは、話してはいけないようですが、オーラブは教会のお金を盗んだと言います。年は11歳の頃。多分たった一度でしょう。この施設を運営しているのは国と教会ですが、それにしても罪が軽すぎる。親と6年も離れて暮らす罪とは、私には思えません。後のシーンで、「泥棒の父親と飲んだくれの母親から生まれた奴」と院長に罵られるオーラヴ。作品の背景は1915年、どこの国も貧富の差は激しかったはず。子供の境遇を重視し、少しでも犯罪を犯せば、孤児院代わりに親と引き離して入所させていたのかと想像しました。要するに「悪い血」を断たせようとしたのかと。これだけでも酷い話です。

子供たちに名前は必要ないと、C1、C19などと呼ばれる少年たち。子供たちから尊厳を奪い取る目的でしょう。過酷な労働、残飯のような食事、体罰。卑小で冷血な寮長の監視。少年たちは屈託を抱えながら、少年らしい諍いを繰り返しますが、寮には虐めはありません。自分勝手や罵り、喧嘩を経ながら絆を結んで行きます。これはリーダーであるオーラヴが心を砕いて、皆の面倒を見てきたからだとわかります。

異分子のようなエーリングの反逆ぶりに、快哉を送る子供たち。自分たちも連帯責任を負うのがわかっているのにです。寮長の生徒への性的虐待がきっかけで、初めて反抗に転じるオーラヴ。卒院間近だと言うのに、その心が抑えられない。それは彼が心を砕いて皆をまとめてきたのに、あたかも虐めの傍観者であったかのように、謂れのない「罪」を着せられたからです。ここで眠っていたオーラヴの怒りや正義感が起き上がるのは、とても理解出来ました。長いものに巻かれないのです。これが若さの素晴らしさなのですね。

そしていつもは反抗する側のエーリングが、オーラヴを諌める。そのまま卒院させてやりたいのです。こんな劣悪な環境なのに、いやだからこそなのでしょうか?きちんとした相手を思いやる友情が育つ事を描いて、胸を打ちます。この施設は、ノルウェーの人々から見たら影の部分であるはず。しかし作品は、あくまでも真正面から彼らの心を照らして描いています。私はここにも感銘を受けました。

汚辱にまみれた場面はあえて描かず、観客に想像させる演出が上品です。屋外トイレでエーリングとオーラヴが小説を綴る姿は、そんな場所でも非常に叙情的で、自由を渇望する姿が、静かに胸に迫ってきます。見世物的に虐待場面を描かなかったマイナスの演出は、美しい効果を生んでいました。

子供たちと同じく、指導する側の大人たちにも、娯楽もなく何の楽しみもないバストイで暮らす鬱屈を感じさせます。何故こんな島での仕事を生業にするのか?彼らも「陸」ではきっと半端者なのでしょう。だから子供たちの上に君臨することで、自分の鬱憤を晴らしているのだと感じました。差別の根源です。

長年各国の映画を観ていると、驚くほど同じような恥部が、どの国にもある事に驚きます。自国の恥部を晒して、作り手は自虐しているのではなく、未来のために作っていると、私は思います。「昔は良かった」、そんな事は決してありません。過去にはあったこんな非道、今では許される事ではないと、みんなが知っていますから。未来へ自警と愛を込めて、ノルウェーから贈られた作品です。

| 2012年05月15日(火) | 「ル・アーヴルの靴みがき」 |

この作品はフランス資本ですが、監督はフィンランドのアキ・カウリスマキ。たくさんの国の映画を観ていると、日本のことわざが浮かんでくることがあります。この作品では、「情けは人の為ならず」。大人の寓話的な素敵な作品。

北フランスの湊町ル・アーヴルに住むマルセル(アンドレ・ウィルム)は、かつてはボヘミアンな生活をしていましたが、老境の今は靴磨きを生業とし、愛妻のアルレッティ(カティ・オウティネン)と仲良く暮らしていました。ある日不法入国して逃亡中のアフリカの少年イドリッサ(ブロンダン・ミゲル)と出会ったマルセルは、イドリッサを匿う事に。その時アルレッティは病に冒され、余命いくばくもないと医師に宣言されながら、夫には隠してくれと望んでいました。

登場人物は下町のおじちゃんおばちゃんばっかりで、美男美女は一人もおらず、でもこれだけ楽しい作品が作れるんですね。いくらでも盛り上げたり、ハラハラドキドキさせられるシチュエーションがいっぱいなんですが、どれもこれも、間の抜けたユーモアでゆったりと描き、唐突ささえも微笑ましく感じます。

だからね、本当はあれやこれや、ツッコミもいっぱいなんです。しかしこの作品に限っては、ツッコミは野暮ではなく下品だと思う。だってこの登場人物たち、皆が皆貧しくとも、心映えの美しい人品卑しからぬ人ばっかりなんです。ある目的のため遠出するマルセルは、きちんと一張羅を羽織り、妻は夫に病気の重さを悟られぬよう、頬紅をほどこし、町のみんなはイドリッサのために案を練る。そりゃ、警視さん(ジャン・ピエール・ダルッサン)だって、常日頃は「この仕事の特徴は、人に嫌われる事だ」を意に介していなくても、この人たちに接するうちに、出世を棒に振っても良い生き方があると、きっと思ったんですね。

イドリッサは大変躾の行き届いた子で、何も教えないのにマルセルの荷物を担ぎ、皿を洗い掃除をし、靴磨き修行をして、マルセルの役に立とうとします。感謝の表現ですね。アルレッティに「ご主人には大変お世話になっています。マダム、早く回復することを祈っています」と言った時には、涙が溢れました。良くはしてもらっていても知らない土地、知らない人々。年端のいかない子が、先行きはどんなに不安かと思うのに、人を思いやる心がある。元々の心が豊かな証明だと思いました。貧しくても人を思いやる、この港町の人々と同じです。

「この街じゃ最近奇跡は起こっていないわ」「私はアルビノだ」など、予告編に出てくるセリフには爆笑しました。とても悲愴な状況なのに、何だか希望が持てるのです。ラストのハッピーエンドは、きっとイドリッサが運んできたんだと私は思います。だって「祈っています」って言ってたもん。あの時マルセルがイドリッサに情けをかけなかったら、事態は違う方向だったのかも。心に余裕を持つのは大切な事ですね。

妻を見舞う時は、いつもお花を手に見舞うマルセルが素敵でした。リチャード・ギアより素敵だった。いやホント。とても幸せになれる作品ですので、どうぞお確かめを。

| 2012年05月11日(金) | 「テイク・シェルター」 |

二時間、時々涙ぐみながら興味深く観ました。悪夢は予知なのか?それとも精神病なのか?サイコ調のミステリーは、やがては夫婦のお話へとシフトして行き、辛い主人公の心にしっかり寄り添いながら作ってあり、とても感銘を受けました。唯一ラストがイマイチです。思うところあって、今回はネタバレ気味です。監督はジェフ・ニコルズ。

工事現場で働くカーティス(マイケル・シャノン)。家庭的で優しい妻サマンサ(ジェシカ・チャスティン)と一人娘ハンナ(トーヴァ・スチュワート)と三人暮らし。ハンナは聾唖ですが、その事には捕らわれず、幸せな家庭を築いています。しかしここ数日マイケルを悩ませているのは、悪夢。大災害が来る夢を毎晩見るのです。焦躁に駆られたカーティスは、自宅の庭にシェルターを作ろうとします。やがて彼の行動は常軌を逸し、周囲を巻き込んで行きます。

最初の方は、カーティス一家の日常を時間を割いて映します。これは意図的のはず。夫は土木工事に従事。会社もきちんとしているようです。サマンサは日用品や手芸品を手作りして、フリーマーケットで販売。洋裁の内職もしており、これはハンデのある娘との時間を作りたくて、外に働きに出ず、この選択をしたと思いました。贅沢はせず、しかし心豊かに暮らしながら家のローンもきちんと払う。そして娘には愛情をいっぱい注ぎながら甘やかさず育てる。この真面目で堅実な暮らしぶりは清々しく、少々感動さえします。この感情が後々の気持ちを一層切なくさせます。

この作品には、一般的に理解され難い精神疾患を持つ人の苦悩が、とてもわかり易く描かれています。毎日観る天変地異のような悪夢。不吉な幻覚や幻聴。それは予知なのか?悪夢はその時々にまるで現実のような物を見せます。その事に強いこだわりを持ち始めるカーティスは、シェルター作りに躍起になると言う、理解しがたい行動を取り始めます。

統合失調症とは、読んで字の如く言葉や思考に統合性が無いことです。しかし順を追ってカーティスの行動を観ると、全部辻褄が合う。他人から観れば不可解でも、本人には統合性のある事なのです。病に罹り、こうやって友人を遠ざけ、借金をして、家庭も職も失っていくのだと思うと、やり切れない気持ちになります。カーティスほど自他共に堅実に生きていると思われている人でも、あっと言う間なのです。

妄執に駆られる自分は精神病ではないか?何故カーティスが悩むかと言うと、彼の母親が統合失調症で30代から病院暮らしなのです。ここでも親族に精神病患者を持つ人は、自分もいつか発症するかもしれないと、心の底で常に怯えて暮らしているのだと、辛くなりました。兄が母の面会に行かないのは、母の存在を封印する事によって、その苦しみから逃れたいと思っているのでしょう。

カーティスは自分を疑い、医師に相談、薬をもらったり精神科カウンセラーに相談にも通っています。所謂「病識がある」人です。そんな人でもこんな強引な行動に出るのは理由があって、母に突然置き去りにされたカーティスは、それが原体験となり、家族は何があっても自分が守ろうと決心しているのです。この哀しい設定は、一層彼の行動に理解を与えるものです。

自分の本心を打ち明けられず、回りくどい言い訳に終始していた彼が、やっとの思いで妻に打ち明けるも、その直後の出来事に感情を爆発させます。傍から観れば不気味で怖い人です。それも当然です。両方の感情が理解出来るだけに、本当に哀しい気持ちになりました。

サマンサは夫の行動に戸惑いながらも、支えて行こうと懸命です。時には怒りを爆発させますが、それは無理からぬ事。この辺もあまりに聖母のようだと嘘っぽいので、実に説得力のある賢妻ぶりです。「どこへ行ってきたの?」「ママのところ」「私も一緒に行ったのに」の会話は、サマンサも姑の病を知っているのでしょう。夫の背景を知りながら結婚したのですね。昼食会に遅れたカーティスへ、サマンサの家族は冷たい視線を送りましたが、それは元々気に入らぬ婿であったからなのかも?サマンサの慈愛深くも肝の据わった夫への接し方は、彼女もまた、自分の夫も発病するかもしれないと言う不安と、常に戦っていたからなのかと感じました。その日常が彼女を強くしたのでしょう。

カーティスは精神病なのか、それとも予知能力があるのか?物語は最後の最後まで引っ張ります。しかし予知能力があったとして、それまでの異常な行動は彼の日常を破壊し、社会人としては到底通用せぬ人間にしています。私はここが大事だと思うのです。なのでどちらに転んでも、カーティスは治療が必要な人だと思いました。

ラストについては、色んな感想があると思いますが、私は大いなる蛇足だと感じました。ちょっとでも希望が持てればそれでも可でしたが、あれではなぁ。あの前の段階を工夫すれば、もっともっと余韻のあるラストに出来るのにと、私的にすごく残念です。しかしラスト以外は丹念に主人公と家族を描き、娘が聾唖である事の意味も、きちんと心理的葛藤の材料にしてあり、文句のない脚本と内容でした。精神疾患に関心のある方には、とても興味深く観られる作品かと思います。

| 2012年05月09日(水) | 「ベイビーズーいのちのちからー」 |

まずは悶絶する可愛さの予告編をご覧あれ。コレ。もう絶対観ようと思いました。アフリカ・モンゴル・日本・アメリカの赤ちゃんの生後すぐから一歳までの約一年間を撮影したドキュメント。台詞はないのですが、まぁ赤ちゃんたちの泣き顔笑い顔の雄弁な事!劇場は平日もあって10人程でしたが、子育ても終わった感じの女性がほとんどで、昔を懐かしんでか、みんな「ほぉ〜」とか「まぁ〜」とか、微笑む時も一心同体で、とっても和やかに鑑賞していたら、ちょっとアクシデントが。それは後述で。監督はトマス・バルメス。フランス映画です。

お国事情が違えば、子育てもそれぞれ。アフリカやモンゴルは、おむつなんかしないの。まずはこれにびっくりです。モンゴルの赤ちゃんは男子で、おしっこが弧を描くシーンはベストショット。あれ、待っていたのかなぁ?ハイハイしたり寝っ転がったり、私なんか怪我するんじゃないかと気が気ではない。この両国は日本では信じられないくらい不衛生な環境です。アフリカの赤ちゃんは少数民族で、ほとんど裸族。ハエの集ったおっぱいを飲み、汚い泥水をすすり、目についた石ころをしゃぶる。それでも元気いーっぱい健康に育つ。交互に挿入されるのが日本の赤ちゃんで、これが育児教室みたいな所で、親は満足そうなんですが、赤ちゃん別に喜んでいる気配なし。全編お国柄の子育てを尊重してくれている監督ですが、これはちょびっと皮肉かしら?

お風呂もないアフリカでは、お母さんが舐めて清める。顔は母乳で拭く。いやびっくり。犬猫の世界なんですが、赤ちゃんの肌は何故かピッカピカ。モンゴルも両親は遊牧民で住むのはゲルの中。当然お風呂なんかなく、行水みたいな感じですが、口に水を含んで、赤ちゃんにシャワーのようにかけるお母さんの場面は、愛情をいっぱい感じさせます。それに引き換え、アメリカの赤ちゃんは豪華なジャクジーにご機嫌斜め。それぞれ親の愛情なんですが、どうも監督はアフリカ&モンゴル組を気に入っているようで。

その他家畜と一緒に育っている感がアフリカ&モンゴル組にはあり、私なんぞ、あんなに牛や山羊に赤ちゃんが取り囲まれているなんて、失神しそうになりますが、赤ちゃんたちは全然平気。角も平気。豪快にしてたくましい子育てですが、生後一年未満と思えば、ちょっと真似するには勇気がいります。

一見謎の育て方にも生活の知恵が。モンゴルの赤ちゃんが、強くぎゅーぎゅー縛られて寝かされているのが不思議でしたが、あれはサークルがないベッドからの落下を防ぐためですね。寝返りが出来なくても、赤ちゃんはちょこちょこ動いている間に、半周くらいするのは普通で、こうやってお母さんは家事や仕事をしている間の事故を防いでいるのでしょう。

赤ちゃんと言えばおっぱい。おっぱいを飲ませている時ってね、気分は乳牛・ホルスタインてなもんですが、その光景も映されます。エロス一切無し。監督は授乳中の母親が、フェロモンなんか出してんじゃねーぞ!と言ってるのかしら?アメリカは母乳の搾乳シーンが出てきますが、もう本当に牛!アフリカの赤ちゃんは上にたくさん兄弟がいるみたいで、お母さんのおっぱいは、これぞ垂乳根の母。大きくて垂れていますが、右に赤ちゃん、左にお兄ちゃんを抱きかかえ、それぞれにふくます姿は圧巻の貫録です。これぞ大地の母でした。

それぞれに女園があり、そこで井戸端会議してストレス発散するのは、何処の国の母も同じようです。しかしここでも綺麗な服を来てバギーを押す日本のお母さんの団体は、ちょっと気持ち悪い。私たちは母親様とお子様よ、そこをおどき!みたいな、勘違いの威圧感があり一種異様です。本当に暮らしの中に赤ちゃんの成長が溶け込んでいる他の国と比べ、どうも日本は子供を産むくらいで選民意識が過ぎる気が、監督はするんでしょうか?いやこれは私の感覚かしら?

しかしそれは悪いと思ったのか、日本代表のマリちゃんにも見せ場を用意してくれていました。私くらいになると、癇癪起こして泣くのも可愛いんですよ〜。見事な女優ぶりです(?)。その他赤ちゃんはどこの国も同じ泣き声だったり、耳の下辺りにチューすると、皆が大喜びするのが印象的でした。私もよくやったもんで。

この作品では、子育ての厄介さや楽しさではなく、赤ちゃんの目線で撮っているのが秀逸だと思いました。様々な育ちの赤ちゃんの、たくましさや圧倒的な可愛さを目の当たりにしていると、何だか細かい日常の鬱陶しさがバカバカしくなってくるの。他人の赤ちゃんに何で元気が貰えるのか不思議ですが、それが「人たらし」たる赤ちゃんの魔力。赤ちゃんって本当に可愛い魔法使いですよ。この子達の数年後がラストに映されるのですが、確かに可愛いけど、赤ちゃんの頃にはかないません。

この作品を劇場で観るのは、「たまひよ」世代か、私のような映画好きだと思うので、それではもったいない。出来れば小中学校で巡回して、子供たちに観て欲しいと思いました。難しい年頃の子達は、きっと登場する親達の愛情に自分の親を重ねるでしょうし、親との会話も増えるでしょう。育児に疲れたお母さんも、神経質にならなくても子は育つ!と教えてもらえるでしょう。

で、アクシデントなんですが、途中から観客の一人が突然大声で怒鳴り出したんです。最初は携帯でもかかって話しているのかしら?常識がないなと思っていたんですが、延々話す内容を聞いていると、どうも自分の幻聴と喧嘩しているらしい。これは困ったなと思いましたが、どなたも咎めず鑑賞続行。その方はずっと大小の声で独語してましたけどね。いい人ばかりで良かったわ。単に気持ち悪かったからかしら?劇場にはたくさん足を運んでいますが、こんな経験は初めて。もし今後もあったら、映画の内容を考えて、劇場スタッフに連絡した方がいいのかなぁ、と色々考えた鑑賞でした。

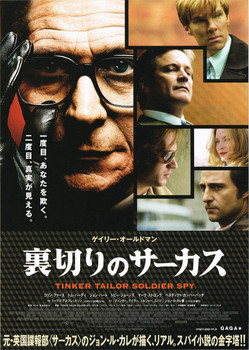

| 2012年05月06日(日) | 「裏切りのサーカス」 |

だって1800円でも観たかったんだもんシリーズ第二段(あんまり続けたくはない)。お大臣様のような値段ですよね。一度禁を破ったら怖いもんなし?いえいえ、実はこれには訳が。来週の日曜日は「母の日」でしょ?「愛とかカーネーションとかいらんから。お母さんは、子供の幸せ=自分の幸せと言う母親でもないからな」と、息子たちに伝えているのでね、今年もプレゼントは「現金で映画代」で折り合いがついているのですよ。ほほほほほ。私の亡くなった母は、「子供は私の命。あんたらの幸せがお母ちゃんの幸せやから、何もいらんで」と言う重た〜い人でした。その割には言ってる事とやっている事が全く違うやんけ、だったので、私は死んでもそんな芝居がかったお安い言葉は言わんぞ、と決めています。いや1800円どころか、2000円で観ても値打ちがある作品でした。監督はトーマス・アルフレッドソン。

だって1800円でも観たかったんだもんシリーズ第二段(あんまり続けたくはない)。お大臣様のような値段ですよね。一度禁を破ったら怖いもんなし?いえいえ、実はこれには訳が。来週の日曜日は「母の日」でしょ?「愛とかカーネーションとかいらんから。お母さんは、子供の幸せ=自分の幸せと言う母親でもないからな」と、息子たちに伝えているのでね、今年もプレゼントは「現金で映画代」で折り合いがついているのですよ。ほほほほほ。私の亡くなった母は、「子供は私の命。あんたらの幸せがお母ちゃんの幸せやから、何もいらんで」と言う重た〜い人でした。その割には言ってる事とやっている事が全く違うやんけ、だったので、私は死んでもそんな芝居がかったお安い言葉は言わんぞ、と決めています。いや1800円どころか、2000円で観ても値打ちがある作品でした。監督はトーマス・アルフレッドソン。

英国MI6とソ連のKGBが対立していた東西冷戦時代。イギリスの諜報機関『サーカス』は、ソ連から二重スパイ、通称「もぐら」の正体を暴こうとして失敗。責任を取ってリーダーのコントロール(ジョン・ハート)は組織を去ります。彼の右腕だったスマイリー(ゲイリー・オールドマン)も一緒に引退します。程なくして英国上層部のレイコン長官からスマイリーに、「もぐら」を暴けと指令が降ります。スマイリーは部下だったギラム(ベネディクト・カンバーバッチ)を補佐に指名。もぐらはサーカス幹部の中の通称ティンカー(トビー・ジョーンズ)、テイラー(コリン・ファース)、ソルジャー(キアラン・ハインズ)、プアマン(デビッド・デンシック)の四人に絞られます。

ストーリーが入り組んでいるので、しっかり観ないとわからなくなると聞いていたので、頑張って観ました。多分ついていけたと思います。予習としてHPから相関図(←飛べます)を頭に入れて観たのが功を奏したようです。

MI6と言うと、御存知007。しかし実際はあのような荒唐無稽さは皆無で、地道で地味でお堅い仕事です。しかし諜報機関である事は紛れも無く、皆家族や友人、恋人にも本当の自分を明かすことは出来ません。コントロールの片腕だと、自他共に自負していたスマイリーでしたが、コントロールにとっては、彼もチェスの駒の一つでした。苦い心を押し殺して、僅かな落胆だけを匂わすスマイリー。冷静です。

その事に葛藤も苦悩もあるのが、きちんと描かれています。スマイリー、リッキー(トム・ハーディー)、ブリドー(マーク・ストロング)、思えば誰もが非情に徹しきれなかったから、墓穴を掘ったり命を狙われるのです。それは「もぐら」も同じでした。その様子は非常に人間臭く、彼ら「スパイ」も、血の通った人間で、観客である私たちと違いはないのだと理解出来ます。違うのは常に死と隣合せであると言う事。その緊張感は終始持続されて描かれます。

そんな彼らが一番心を許すのは誰か?実は敵国のソ連のスパイなのです。同じ穴の狢、または同病相哀れむなのでしょうか?スパイの心情はスパイしかわからぬのでしょう。それを表すクリスマスパーティー。そこで全員で合唱するソ連国歌は、嘲笑でも皮肉でもなく、親愛でした。ソ連のスパイの大物カーラをリクルートしようとした時のスマイリーの語りは、映画やドラマで人間らしい情けなどないと描写されるスパイの、心の内が伺えるものでした。

敵国スパイと恋仲になるリッキー。「どうしても彼女を助け出したい。どうしてだろう、タイプではないのに」と自嘲気味に語る彼の目には涙が。恋とはそうしたものです。相手は敵、言い訳するリッキーですが、一目惚れでしょう。この作品にはその他に二人、愛のために涙する人がいますが、それは同性愛を匂わします。その涙はストレートのリッキーと何ら変わりない、辛く哀しい涙でした。原作には同性愛の描写はないそうで、この描き方は、もしかして監督が同性愛者なので、涙は同じを描いたのかな?と感じてしまいます。その他、不実な妻に悩まされ、しかし妻を愛し続けるスマイリーの様子など、彼らがスパイである事は、愛する人たちに対して後暗い感覚をもたらしているのだと感じました。

オールドマンは今作でオスカーノミニーでした。シド・ビシャスやドラキュラ、オズワイルドなど、特異な役柄が多くてエキセントリックなイメージがある彼ですが、私が一番好きな彼は、どうしようもなく情けない男だった「蜘蛛女」のゲイリー。今回は優秀でどこまでも冷静、しかし妻が弱点というスマイリーを、ほとんど喜怒哀楽の表情なしで、静かに演じています。ほんの僅かな表情の差で、スマイリーの心の機微を表現して絶品でした。

キャストは全部渋くて素敵だったけど、特に良かったのはマーク・ストロングとトム・ハーディ。マークは普段は悪役が多いのですが、彼のスケールがそれほど大きくないので、何だか小物っぽいネズミに感じるのですが、今回の彼は繊細な役柄で、ハンサム度が異常にアップして本当に素敵でした。クリスマスパーティーである人にかける微笑みが、後の事柄の悲劇を一層切ないものにしています。トムの役柄は、最初はマイケル・ファスベンダーだったそうですが、マイケルが降りトムに廻ってきたとか。そのチャンスを生かし、頭脳プレイの幹部スパイと異なる、実行部隊であるスパイの悲哀が、充分に感じられる好演でした。

ラストの安堵の微笑みは、複雑な色んな意味を含んでいると感じました。と、書けるのはここまで。とても面白かった、今年の私的ベスト10に入れたいとだけ記しておきます。地味ですがただの推理ものにはない奥行と、人生にまで考えを及ばせる秀作でした。

| 2012年05月04日(金) | 「少年と自転車」 |

予告編を見た時から泣いてしまった作品。ダルデンヌ兄弟は正直言うと少々苦手なのですが、今回は好きなセシル・ドゥ・フランスが里親役だし、希望の持てそうな内容の気がして観ることにしました。うん、とても厳しいラストですが、私は正しい結び方のように解釈しました。

12歳のシリル(トマス・ドレ)。養護施設に預けられたまま、父親(ジェレミー・レニエ)は行方知れず。父が恋しいシリルは、施設を脱走してまで父を探します。その途中で知り合った美容師のサマンサ(セシル・ドゥ・フランス)に週末の里親を頼みます。何故かサマンサはあっさり了承。二人の関係が始まります。しかしシリルの反抗は止まず、サマンサは養育に手を焼き続けます。

ダルデンヌ兄弟の作品にしたら、とてもわかり易い描写で、些かびっくりしました。シリルがあんなに自転車に固執するのは、あれは父親の想い出であり愛された象徴なのでしょう。それを取り戻してくれたサマンサに、里親を願い出るのは、私にはしっくりきました。

冒頭から父恋しの暴走を繰り返すシリルに、最初から私の涙腺は決壊。私は子供を捨てる親だけは許し難いのです。しかし作品は、おどおどして子供に別れを切り出せない父親の、罪悪感のある気弱い心情にも添って描いており、その細やかさには感銘しました。「何か飲むか?」「食べるか?」。商売ものしか子供に与えてやれない、今の父親の精一杯の愛情なのでしょう。

事実を認識してから、一層反抗するシリル。サマンサには、自分だけを見て愛して欲しいシリル。しかし仕事を持ち恋人もいるサマンサには、シリルだけを見つめることは不可能です。それを理解する力はシリルにはあるのでしょう。反発するのは、サマンサを試す心もあるのだと思います。素直に甘えられないのです。そう言えばシリルは、実の父親には気を使った様子でした。捨てられる運命なのは、わかっていたのでしょう。本当に痛々しくて哀しい。どうにもならない心が反発を呼び、その姿は不良少年に目をつけられる。不良少年のリーダーは、「俺もあの施設にいた」と言います。親に捨てられた孤独な心の本質を知る者同士、打ち解けるのも早いのです。少年少女が悪の世界に引き込まれる様子は、万国共通なのだと思いました。

こんな手のかかる子、何故サマンサは辛抱強く養育するのか?画面では一切描かれません。色んな要因が想像出来ました。シリルに業を煮やす恋人が、シリルか自分のどちらを取るのか?と問い詰めると、「この子」と即答するシリル。元々二人の間には不穏な空気が漂ってのかも?シリルの父親から「もう会えないと伝えてくれ」と言う願いには、毅然と「自分で言いなさい」と返答する彼女。私はサマンサもシリルと同様の過去があったのではないかと想像しました。シリルに手を焼く彼女が行き詰まり、施設の院長に電話する場面の涙は、私は難しい子供と向かい合い格闘する、「親」の涙だったと思います。美しく立派な涙です。

罪を犯したシリル。自分の立場だけを考え逃げる実父に対して、親として一緒に罪を償おうとするサマンサ。本当に安堵したのも束の間、不良の世界に足を踏み入れた同じ場所で、彼は自分の罪と向かい合う事に。あの時とは真逆の行動に出るシリル。これだけ成長したのよ、もう許して上げて欲しいと切に願う私に対して、画面は思いも寄らぬ方向へ。

シリルは結局は自分で罪を償いました。親とは良くも悪くも、子供の防波堤にも後ろ盾にもなりたいものです。シリルの実父にはその力も能力もありません。サマンサには望んでも良いけれど、やはり血の通った親子と全く同じを望んではいけないのです。それを胸に刻むことで、シリルは正しい道を歩んでいけるのではないか?そしてあの携帯の着信音。誰もいないのではなく、彼にはサマンサがいるのです。正しく生きていても苦境には陥るもの、その時サマンサは、喜んで彼の力になるでしょう。シリルは決して孤児ではないのです。

書いていてまた泣けてきちゃったわ。私は親に捨てられた事もなく子を捨てた事もなく、何と幸せな人生かと思います。シリルと同じ境遇の子たちが、正しい人生を歩めるように願いつつ、サマンサのようにとはいかないけれど、私にも出来ることがあればしなくちゃねと、思いました。今回の画像にはその願いを込めました。何が出来るのかはわからないので、まずはこの感想が第一歩です。

| 2012年05月03日(木) | 「わが母の記」 |

昭和の文豪・井上靖の自伝的小説の映画化です。前評判通りの情感豊かな作品で、母と息子の愛だけではなく、親子の終焉の在り方にも言及した秀作だと思います。所々気になる点はありますが、それはまた後程。監督は原田眞人。

流行作家の伊上洪作(役所広司)。妻(赤間真理子)と三人の娘に恵まれ、仕事も順調です。しかし幼い時の一時、母(樹木希林)と離れて暮らした事で、自分は母から捨てられたと言う思いがぬぐえません。父が亡くなり、上の妹志賀子(キムラ緑子)が主だって母の面倒をみて、伊上や下の妹桑子(南果穂)も手伝います。老いてきた母は、認知症の傾向が段々と強まってきます。

昔の作家さん一家は、家族総出で作家を支えたのですね。珍しい風景が画面で描かれます。今ではメールやパソコン、FAXなど駆使して時間が短縮出来るものも、人海作戦。妻は段取りに大忙しです。昔亡くなった森瑤子のエッセイに、自分は主婦なので、締切が近付き家事がおろそかになると、夫がとても機嫌を損ね、とても不満に思っていたが、ある時男性作家(名前は失念)の後ろ姿を観たとき、家族を背負って書いている人の厳しさがひしひしと感じられた。それに比べれば自分の苦悩など如何程の事かと、割り切れることが出来たと書いていました。伊上家を見ていると、全くその通り。作家=家業なのです。三女(宮崎あおい)は、家族を小説のネタにする父親が不満ですが、父としてはこれは生業、家族を食わせて行くためには、当たり前の事なのです。そして書かずにはいられない、作家の業も感じるのです。

娘には大声張り上げ怒鳴る伊上ですが、母には絶対声を荒らげません。昭和とはそう言う時代だったのでしょうが、そこにわだかまりを託つ伊上の心も読み取れます。母にしても、男子は一人なのですから、もっと愛情を示しても良いものを冷ややかです。離れていたのは伊上が五才から中学に上がるまで。子供が物心つく時から多感な年頃で、親子関係に水をさしているのがわかります。

認知症と言う言葉は最近のもので、この時代は痴呆と言う言い方が一般的だったと思います。介護サービスも無い時代、老いた親を見るのは子供の務めであったでしょう。伊上家は所謂インテリのお金持ち。姉妹の会話にインテリ臭が多少あったり、豪華なホテルで母の誕生日を施すなど、ちと庶民からは贅沢だなと感じる場面があり、ともすれば感情移入を削がれるがちです。そこを救うのは、樹木の絶妙の演技。子供を罵ったり暴力的になったり、認知症の行動は、あの母が・・・と子供を悲しませる事が多いのですが、その辛さや、やりきれなさも感じさせながら、上手くユーモアと愛嬌に感じさせます。台詞と演出に品が良いのも好感が持て、観客の生活レベルまで落とすではなく、同化して観ることが出来ます。

母の介護を軸に描かれる、伊上家の日常。長女が結婚したり次女や三女が結婚したり、年月を重ねながら四季の移り変わりを描く風景が美しい。何故伊上が母と離れて暮らさなければならなかったのか?その秘密の明かされ方には、少々疑問が。これは親子間で、いくらでも聞けた話です。しかしそれを後回しにさせるほど驚愕したのが、妻の言葉でした。いやこの奥さん恐いわ。確かに一理ある。この妻は作家と言うものの本質を見極めて、貞女として振る舞いながら、実は家庭の轡を引っ張っており、馬が伊上、その上に乗る騎手が奥さんだったのですね。

でも私なら出来ないな。夫が苦しんでいるなら、少しでも役に立ちたいと思うはず。そこには私にも息子がいるから、と言うのがあるのでしょう。伊上家は三姉妹、我が家は三兄弟。男子を生むと、無意識に夫を通して息子、息子を通して夫を観る時があるのです。家族皆が失踪したお婆ちゃんを優先して、伊上に探しに行けと言った時、「三女に任せたら」と本音を言ってしまい、そして無視された妻。どこかでお釣りはくるものです。そう思うと、ちょっとだけこの奥さんも理解が出来そう。

母の死を看取った志賀子に、心からの労いの言葉をかける伊上。万感を胸に抱き号泣する志賀子。私が一番泣いのは、伊上と母ではなく、志賀子の涙でした。この充実感と寂しさの入り交じった感情は、親の介護をやり通した子供がだけが抱ける、神様からのプレゼントなのだと思います。子供やその家族全員が長く母の介護に当たり、確執も恩讐も越えて、心置きなく見送れると言う、素晴らしい親子の終焉でした。

人生の晩年、親が子供に手を焼かせるのは、それは子供孝行なのではないか?と思うのです。例えばあっけなく三日くらいで親が死ぬとします。この世で別れる心構えもなく親の死を迎えたら、子供の心には、いつまでも「申し訳なさ」が残るのではないでしょうか?厄介だ、もう嫌だ、でも親なのだと自分を奮い立たせた日々は、のちのちの子供の人生に、確実に血となり肉となるものを残すはずです。これは私の実体験でもあります。

伊上家は人出もあり、お金もあると言う恵まれた家庭でしたが、その代わり今の時代には、介護ヘルパー、デイサービスやショートステイなどがあります。デイサービスに通うお年寄りを見ると、あそこは高齢者の保育園だなと思います。子供が小さい時、幼稚園や保育園に行くと、仕事や家事、そして息抜きが出来るので、ほっとしたものです。それを今度は子供の側が感じるのですね。正に歴史は繰り返す。大事な事は、決して親子の縁を断ち切っちゃいけないという事です。色々上手に介護サービスを使って辛さを乗り切りたいですね。

私も老後は健康に気を配り、息子たちには迷惑をかけたくないけれど、でも自分の力でどうしようもない事は、遠慮なく頼もうと思います。それが息子たちのためだから。しっかりそれを認識させてくれた作品です。