DiaryINDEX|past|will

| 2012年04月29日(日) |

423C

01. ジェニファー山田さん / Radwimps

02. ぼくはくま / 宇多田ヒカル

03. いつも何度でも / 木村弓

04. 天使 / 曽我部恵一BAND

05. 結婚しよう / 曽我部恵一 BAND

06. あの鐘を鳴らすのはあなた / 和田アキ子

07. We've Only Just Begun / The Carpenters

08. Girl/Boy Song / Aphex Twin

09. 日の出マーチ / ASA-CHANG & 巡礼

10. 有心論 / Radwimps

11. うれしい!たのしい!大好き! / Dream Comes True

12. MajiでKoiする5秒前 / 広末涼子

13. 恋とマシンガン Young, alive, in love /

14. カメラ!カメラ!カメラ! Camera! camera! camera! / the flipper's guitar

15. 約束はいらない

16. フィール・マイセルフ / 坂本真綾

17. 手紙 〜親愛なる子供たちへ / 樋口了一

| 2012年04月28日(土) | Friday Let Me Down |

テレビ東京でローカル路線バス乗り継ぎ珍道中という番組をみる。

高松から大阪、奈良、伊勢へ。

風景がたまらん。

ちょっと地方都市に行っても、どこにでもあるよなファミレス、コンビニ、カラオケ屋、TSUTAYA、イオン、パチンコ屋でうんざりする日本なんだが。

大阪と入力して、大阪という表記が正しいのかわからないくらい大阪には縁がない。

奈良に住みたいなあ…。

やっぱり65さいになったら、

わお。米AmazonからHall & 大津、もとい Oatsの『Private Eyes』CDが届いたっ!

Friday Let Me Downをずっと聴きたかったんだ。

1981年に、当時ぼくたちは編集カセットテープを交換しあっこをしていた。

札幌の高校でいつも渋谷陽一のヤングジョッキーを

| 2012年04月27日(金) | ポストインダストリアルミュージック???て |

わお!世間はゴールデンウィークにざわめきはじめているではないか!

ふと阿木譲のブログをみたら29日夜に魅惑的な音盤イベントがある

http://nu-things.com/blog2/

これは京都にかるのですか?あら、大阪市中央区西心斎橋2−18−18、にあるのですか。

ポストインダストリアルミュージック???て、どんなのなんですか?

インダストリアルミュージックすら聴いてないけど。実際のサウンド聴けば、聴いたことあるかないかわかる気がする。

こちとらニューヨークダウンタウンシーンは、nu jazz things、nu jazz creative sounds、みたいなものなんだぜ!

どちらも人間ばなれした芭蕉へ投企するサウンドに向かうという、自然エネルギー時代かつ全世界スローターハウス時代への痛みを感じないための麻薬のような音楽だと言えるだろう。

さて、こちとら夜勤が続くのよ。

テレサテンの別れの予感、戸川純の蛹化の女、を、2曲盛りにしたあと、

ベイルートのワルツの曲、チャン・ギハと顔たちのナワ、オールマンブラザーズの30分以上あるライブトラック、の3曲盛りへとなだれ込み、

『ダイヤモンド・マイン Diamond Mine: King Creosote & Jon Hopkins 』これは奇跡の音盤だ!これを全編聴いている。

| 2012年04月26日(木) | クラリネットの匿名的な響きとピアノの〈短詩型文学〉−「タダマス5」レヴュー 耳の枠はずし 福島恵一 |

母方の祖父が大阪から余市、サハリン、小樽、上砂川、砂川と炭鉱労働者や病院のボイラー技師(釜じい)などをしながら、どのような音に世界を見ていたのか、を、辿る旅なんてのはどうだ。子が4にん、孫が13にん、ひ孫が25にん(2012年4月現在)のゴッドファーザーだ。

わたしと福島さんのやりとりを小学生横綱と全盛期の貴乃花の取組みと揶揄しないでほしい、そっと見守ってほしい。いずれ武蔵丸になって伝説の優勝決定戦をするのだ。

第5回益子博之=多田雅範音盤茶話会(タダマス5)のレビューをいただいた。

クラリネットの匿名的な響きとピアノの〈短詩型文学〉−「タダマス5」レヴュー

耳の枠はずし 福島恵一 ■

菊地雅章トリオの演奏を和歌詠唱と読むとは・・・。

そうだよなあ、いくらおいらは瞬間瞬間の、と言ったところで、たとえばエヴァン・パーカー=バリー・ガイ=ポール・リットン欧州最強トリオとの差異を言い及べていないわけだし、キクチはおれはおれのランゲージを探求しているだけだ、と、言うわけだし、あっちがインプロでこっちがまったくもってジャズに聴こえるのを、ロジックが存在すると強弁していたんだが、そ、そうか、理解の次元をひとつ上げると、和歌の詠唱、綴る筆の筆跡という事態は、ガッテン、ガッテンという歓びに尽きる。

ティム・バーン『スネイク・オイル』に、クラリネットの復権および匿名性を示唆した益子のコメントに対して、お、おれは、「ぜんぜんECMに聴こえる!70年代から聴いてきたすみずみまでロジックの合理性に貫かれたECMに聴こえる」と、ティム・バーンの態度の違いを言いつけたに過ぎなかった、益子さんの話を拾えてないし・・・。ああ、思えば、ECMの演奏というのはどこか匿名性に向かっているものに満ちていたのだし・・・。

ぐが!ECMリスナーのエンペラー堀内宏公がECMの鍵として「匿名性」を、サイトの創設時に記しているではないかかかかかっ!

「ECMの鍵 ── ECMレーベルの音楽の特質と魅力とは」 ■

ロヴァーノ、ターナーの輪郭をはっきりさせない、おのれの響きに土俵割れをしながらルロロロと進む有り様は、匿名性という補助線との親和さえ感じてしまうとすれば、ターナーFLY TRIOのECM新作の鳴りようも、つ、つながるのではないだろうか・・・。

写真は由比ガ浜から伊豆半島をバックに出漁してゆく漁船団を眺める夕暮れ。

| 2012年04月25日(水) | 「〈風景〉と〈建築〉に関するノート」耳の枠はずし 福島恵一 |

今朝5時22分にがたがたと部屋が揺れた。なぜか、満開の桜の下で防護服に身を包んだ4・5にんが作業をしている写真をFace Bookで見たのを思い出した。放射能はガイガーカウンターの音に聴こえるのだろうか。写真にグリッヂ音を聴くのはファンタジーなのかな。

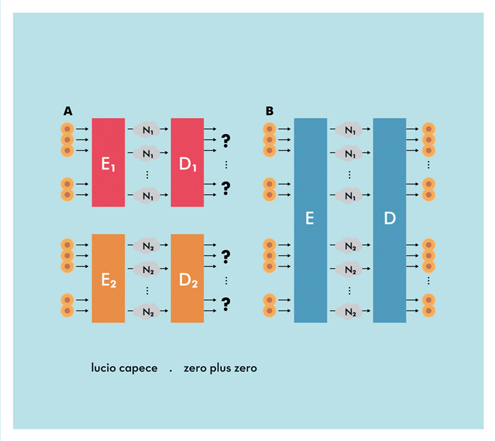

ルシオ・カペーセLucio Capeceの『zero plus zero』に「気持ちいいとしか言えない」と騒いだ一言から、福島恵一さんにレビューをいただき■、さらに続編をいただいた。

「〈風景〉と〈建築〉に関するノート」耳の枠はずし 福島恵一 ■

<建築>の<風景>化、<風景>の<建築>化、を示す2枚のディスクがこれまた激しく納得。ちゃんとCDでいいオーディオで聴きたいが、コンサートの実況と言われてみるとまさにその空間性があるし、制作者の空間恐怖というのもとてもわかる。

むかしメルツバウを完全蒐集したいと思って毎日新譜が入荷すると言われてすぐに諦めたけれど、当時の自分の耳はメルツバウに空間性は聴いていなくて、空間恐怖というか、引きこもりたかったんだな自分は。

和楽器が自然現象と化する、風?、地鳴り?との対比で、の、西洋楽器。

ミシェル・ドネダが打楽器のル・カン・ニンと草むらを走り過ぎながら(“移動”を想像した)演奏して、な、なんと録音技師ふたり!がついてまわって録音して、それが技師を含めた4にん名義の作品『Montagne Noire』(1999)になって、パッケージも透明なポストカード大のプラケースで、この盤との遭遇でわたしの耳ははじけていた。それまでの即興盤が吹き飛び・・・そのはじけた耳で聴きなおせばまた良かったのだろうけれど・・・耳は放たれた気持ちになっていた。

そ、外の空気も音楽なんじゃね?

狭山にキュルキュルとガシャガシャとブンブンとハシャハシャが混じった音響を放つ工場があって(近隣住民にはただの公害だろう)、現金輸送夜勤の出勤時にくるまでエヴァンパーカーの循環奏法盤をかけながら踏み切りのカンカン音を通り過ぎてその工場に近づくと、いろんな音が音楽になって気持ち良かった。

それはジョン・ケージのミュージサーカスの発想に近いんだろう、と、その名は浮かんだ。

それはさておき、『zero plus zero』をクレジットを見ずに懐かしさと心地よさにうっとりと聴いて、そこに制作者の存在も感じ(John Eylesのいう人間性humanity)つつも、制作者も出来上がりに驚いていたであろう?音の存在感・・・

福島さんが「音が演奏者の手を逃れ、指の間から溢れ出てしまうことが、むしろそこでは求められているのだ(もちろん、それは偶然に頼ることとは異なる)。」と書いた部分・・・

人音/物音という分別または二項対立を、越えてるのか導入されてないのか、

幼稚園ときに的場せんせいが弾いたオルガンの空気穴から漏れるズスー、スー、クスーという音に。祖父の仕事場で手回し円盤金属ヤスリがキキキ、ズンズン、ジギャーとたてる音に。川越のドンキの2Fフロア全体がゲームセンターになっているワンワンとした轟音に。小金井のパチンコ屋の店頭で聴こえる膨大な集積音に。なんかふつー出会えない得体の知れないもんがそこにある!

たしかに・・・。福島さんが書かれているとおり、演奏者の動画を見たり、シュルティ・ボックスの仕組みを知ってしまうと、ちょっと魔法が少なくなってしまうですね。わけもわからずジャケを見ていたのとちょっと違う感じに聴こえてしまう。

しかしながら、わけもわからずに聴いて、ヘッドホンを外しておののく部屋のパソコンのうなりや自分のワイシャツの動く音や郵便屋がバイクで近づいたり自転車がアスファルトをこする音とか外の気配にびっくりしてしまう体験は、この盤やオーブリー盤ならでは、だ。

| 2012年04月23日(月) | 法隆寺の秘仏「救世観音(くぜかんのん)」 |

パワステオイルがなくなっていたので和光のジェームスへ。ヘッドランプの右も切れてたんだ。

メンテを待つあいだ全身マッサージ機に座って、ややエビ反りになると背中が痛いのはストレッチしていない姿勢になったからか。でも、たったそんだけで四肢の動きがうきうきしてくるし、曇天は明るく見えるし、たばこは格別に美味いし、土付きゴボウを二本たたえたソバを自炊して快調になってくるから、やはりストレッチは奥が深い。

22日は聖徳太子の命日なのだそうで、相棒は四天王寺の舞楽法要「精霊会(しょうりょうえ)」へ出かけたという。

おおお、いいなあ>■

梅原猛のベストセラー『隠された十字架』を読んで、梅原が聖徳太子の怨霊を見たという蘇莫者の舞い、50年に一度の法隆寺の精霊会1971年(没後1350年)だったそうだが、次の50年後は2021年(没後1400年)だ。ネットで調べると10年ごとに変更されたともあり、昨年は震災直後に行われていた。

4年前にコンサートで松平頼則「蘇莫者」(1961)を聴いたとき■は何も知らずに「日本の伝統におののけ、この白人ども、という作曲者の秘めた敵愾心という突き付けを感じた」と記述している。フルート独奏木ノ脇道元にピーピコ賞を献上。どんな演奏だったのだろう、これももう一度聴きたい。

木ノ脇道元がハイエータスの新譜に入っていると、ティポグラフィカやDCPRGを聴くアコースティックギターの評論家で大学教授の徳永伸一が教えてくれたのも、その1週間前にミスチル好きだった女の子にハイエータスをすすめられて聴いていたのも、それがタダマス年間ベストに挙がるのも、わたしにとってはオリジナルな「世界の兆候」で、

そんなふうに流されるにいいだけ耳が旅するというのも、まあ、いいのかな。

一昨日警備員のキムラさん(コテコテ道ジャズを探求中)が、若い頃に法隆寺の秘仏「救世観音(くぜかんのん)」を観てきた、あれはちょっと特別なものがあったと話していた。しかし、すげえよな、頭の中央にクギを打ち込まれている仏像だなんて。■

| 2012年04月22日(日) | タダマス5覚え書き |

タダマス5覚え書き

「ジャズに聴こえないジャズの未来を複数の勇者の耳で」とFace Bookで呼びかけたわけですが、福島恵一さんが予言「ジャズのヘテロトピックな空間」■どおりの?ジャズファンには驚きの前半の選曲でありました。

曲目はこちら「tracklisting」■

雨の日曜日に来場された勇者のみなさま、菊地成孔粋な夜電波を裏送りにして来場されたみなさま、ありがとうございました!

1曲目、シカゴのジャズメンなのにヨーロッパのアンサンブルのような、作品のテーマを「ジミー・ジュフリー」「ベニー・グッドマン」と、プレモダンの文脈を続けてきたグループ「クラングKlang」。クラリネットとエレクトロニクスのフレイバが新鮮。

2曲目、Tzadik Composer Seriesから、昨年アルゼンチンの音楽サイト『El Intruso』の2011年ベスト■で5票集めていたジェレミー・サイマーマンJeremiah Cymermanの『Fire Sign』のトラック5。即興もエレクトロアコースティックも現代音楽も混交した、わたしの好きなものがすべて入っている(!)16分34秒。演奏の密度、配置、サウンドの解像度、そして構成力、これはちょっとこれまでの手持ちCDを何百枚かは中古盤屋に行かざるを得ない、満足度の臨界点を更新するブツである。前半にかすかに鳴っていたモールス信号のようなサイン波のような、耳はあわてふためいて空間に満ちる音響すべてを聴きもらしてはなるまいと必死だった。

3・4曲目はクリス・スピードのレーベル「スカールSkirl Records」から。4曲目のクラリネット独奏は、循環奏法で倍音をハウリングさせる、響きに焦点があたる演奏であるが、ポトラッチ「Potlatch」レーベルで聴く同様の奏法の作品に比べて、明らかに歌っていた、ビリー・ホリディ!の感興のように響いたのが新鮮だった。奏法は最前衛だけど、じつにそこにジャズを感じた。

5曲目はスティーヴ・リーマン・トリオ。デミアン・リードの「なまるリズム」。これは頭でカウントして構成するリズムというより、そのリズムごと体内快楽によって駆動されているもののように感じる。すげーかっこいい!演奏の放つ表現の空間性はかなり広くてアクチュアルだ。

6曲目のヴィジェイ・アイヤー・トリオ。これは5曲目に比べるとリニアーな感じだが、シーンの潮流を感じることができる。

ここから後半。

7曲目。プーさんのサンライズ。プーさんがensemble improvisationという語を気に入っていると言っていたわけだけど。瞬間瞬間に響きの“アンサンブル”を、すごい高いレベルで演っているんだな。ゲストのピアニスト/作曲家の佐藤浩一さんがコード名を読み上げるように彼らの演奏の瞬間瞬間の卓抜したサウンド進行の凄さが語られる。ああそうか、プーさんからモティアンの「耳の良さ」を何度も聞いてきたけれど、打楽器であるモティアンの放てる音程や響きはかなり限定的であるように思いがちながら、打点やリズムのみならず、よりむしろ、卓抜した耳の良さで放たれた響きでサウンドを推進していたということなのだ。常に未解決な響きがぼくらを未来に連れてゆくように、音楽は進むのだ。ピアノを旋律で、ベースをリズムで、タイコをビートで解析するしかない耳にあってみればわからないというのはそういうことかなあとも。プーさんは当初この録音が気に入らなかったのをモティアンが介入してアイヒャーとこの作品をまとめ上げ、プーさんの耳をチェンジさせたという、モティアン伝説最期の逸話も凄まじい。タイショウン・ソーレイがプーさんとお手合わせをして叩けなくてしばらく顔を出さなかったというエピソードもあり、その後のソーレイの創造の爆発を聴けばもちろん才能が土台にあってのことだがミュージシャンはミュージシャンを育てるのだ。ゲストのピアニスト佐藤浩一さんは、ソーレイの感覚がわかるという。その、わかるということは佐藤さんが超一流のミュージシャンの証しだ。

8曲目。ティム・バーン。14分ちかくの曲だが、ECM者のわたしは4・5回聴いただけですべて暗誦することができる、と思い込めるくらいに完成されたロジックが、まるで交響曲のような、90年代に凶暴なサックス奏者ティムバーンをスクリューガンレーベルで聴いていたのとまるで成り立ちが別な音楽。ティム・バーンにとって、ティム・バーンが客体化されたように聴いている態度が録音から視える。それはECMの本質に触れる点でもあろうし、考えさせられるなあ。

このへんでおれの頭の電池が切れてきた。

9曲目。ごおおお。ヤコブ・ブロの『バラッダーリング』(あれから出会うみんなが傑作だ傑作だと騒ぐおれも騒ぐ紛れもない新世紀の名盤)の続編!え?え?え?この宇宙的郷愁の電子音はフリゼールが出していたのお?この感覚的な新しさ、は、てっきりブロによるものだと聴いていた!背中が曲がって座って吹くコニッツも美しい。ここでもベースの新帝王トーマス・モーガンだ。不在のモティアンも聴こえるようだ。

10曲目。Eivind Opsvik のオーヴァーシーズ4。か、か、か、チェンバロだよ!ジャズというよりかなり良質なポップス、おれ、まじでポール・マッカートニーが歌い始めるならここだ!と思う。スフィアン・スティーヴンスも真っ青だぜ。おれはマンフレット・アイヒャーとポール・マッカートニーが夢に出てくるんだぜ。何言ってんだおれ。

あれ、おれ途中で雅楽をかけたな・・・。

西洋楽器が自我を主張するのに対し、日本の伝統楽器は自然そのものになる、というのは興味深い。右脳と左脳はわからんが。サウンドを自我でコントロールしないところに漂う現代ジャズの趨勢、個々の演奏のラインを重視する態度から、響きのアンサンブルに投機しあう態度、自然音やノイズ、電子音と対等にアンサンブルを思考する手付き、・・・

2010年にお水取りを体験して、マイケル・ピサロ作品を触発として、福島恵一さんの講演「耳の枠はずし」で「即興演奏は最初から音響を問題にしていた」ことにECMをも再発見し、衝撃のジル・オーブリー体験、まさに耳の空間化が果たされ、・・・、と、それは耳の個人史にとどまるところではないようだ。

ラップのThe Rootsという若者だってここらへんの耳は意識化しているみたいだぜ。

ミュージシャンたちもまた、遭遇と触発を繰返して、獰猛に音楽のフィールドを拓いている。おれはまだそれを語る語彙が少ない。サムシングを感じることにかけては多少の自信があるんだが、それを共通認識にまで持ってゆくのには、他者との、ここでも遭遇と触発が、圧倒的な贈与のかたちを持って降りてくる。音楽はわたしたちだ、と書きそうになって、その途方も無さ、届かなさに立ちすくむ思いがする・・・。

| 2012年04月21日(土) | 橋爪亮督グループ『アコースティック・フルード』発売記念ライブReview |

4月20日(金)

橋爪亮督グループ『アコースティック・フルード』発売記念ライブ

たまげた。CDレビューに書き忘れてた。CDだと8曲目、「Journey」、こ、これには、ソルスティスSolsticeの「Oceanusオシアナス(大洋神)」の遺伝子が宿っているではないか。橋本学はこともなげにクリステンセンのグルーヴを叩き出してきている。ピアノの佐藤浩一が挑発するようにコードをぶつけてゆく、即座にフレットレスベース織原良次とタイコの橋本学がグルーヴを変化させ沸騰するような変拍子ファンクなんだか自在にタイム感覚をかく乱させる。

佐藤〜織原〜橋本のラインがすごい。音楽の推進に乗って進めるに留まっていない。ほんのわずかな触発で、どんどんスイッチを変えて、取り憑かれたようにグルーヴが手におえない状態に持ってゆかれる。

CDだと4曲目、「The Last Day of Summer」、これなぞ原曲の枠ぎりぎりまでグルーヴを高めておいて、決めのシンコペーションを挿入してくるワザで、これにはエバーハルト・ウェーバーのカラーズでしか聴いたことのないトキメキだったりする。た、たまんねー。

しかし。ソルスティスだのウェーバーだの、70年代黄金期ECMレーベルの必殺チューンでもって彼らを語るってのは、まったく失礼なハナシだ!おれは若い頃ジャレットやメセニーやガルバレクを、ジャズの巨人たちとの類推で語ったり評価しているオヤジどもに接して、まったく不愉快であった。そんなジジイがはびこる世の中には生きまい、ましてや、そんなジジイになるまいと鉄板の決意でいたのに、おれが今書いている所業はナンなのだ?

喫茶茶会記で『アコースティック・フルード』をかけてもらったら、みんなじっと聴いて、若い女の子たちが「これ、すごい」「きもちいい」と顔を紅潮させているではないか。彼女たちの「たださん、いいですね、これ!」に応えて・・・「ほんとさー、一時期のパット・メセニー・グループを聴いているような美しい旋律と疾走感だよねー(あちゃー!またそーいうこと言ってら!)、ライブではこれまた拡張されて・・・(上記の能書きが語られる)・・・なんだよー!」と、てめーが演ったわけでもない手柄自慢のようなクソオヤジ顔をしている自分だったのだ、彼女たちは「うん!うん!」とにこにこしながら、(オヤジ、語ってるよお、助けてよお、この音楽にカンケーないじゃないー)と思っていたに違いないのだ。

新宿ピットインでは、最前列には若い白人男性の3人組、小学生を連れたオヤジ、前から半分はテーブルの上に配布物のように新作CDが並んでいる、「早く帰ってコレ聴きてえ」と若いサラリーマン、「ジャコ・パストリアスというベーシストがいてね」と連れの女性を口説いている兄ちゃん、ビールかっくらいながら「十五夜」ではいびきを響かせた中年サラリーマン2名、うしろのほうにはロシア語を話す白人女性4名、などなどという早くもインターナショナルなファンが集っている様相だった。

ああ、ピットインの光景だけがじつに説得力ある記述なのだ。

久々に体験するスーパーグループの出現だ。どのプレーヤーもリーダー格の実力を誇示しており、一触即発の不穏に漲っている体だし、おれはタイコの橋本学がキーだとにらんでいて、というより彼のプレイに耽溺していると素直に書いたほうがいいか。

エルヴィン、デジョネット、クリステンセンから始まって、法王ポール・モティアンをあたまにジム・ブラック、本田珠也、ポール・ニルセン・ラヴ、トーマス・ストローネンの叩きに未来を聴いてきたわたくしであるが、モティアン亡きあと耳はジャズよりもフィールドレコーディングやエレクトロアコースティックなサウンドに向かっている。そんな中、霧が晴れるように橋本学のドラミングがわたしのすべての体験を乗り越えて出現したのだ。

| 2012年04月20日(金) | アコースティック・フルード/橋爪亮督グループ Review |

タダマス5があさってです。

今夜は橋爪亮督グループのCD発売記念ライブ新宿ピットインです。

4/20(Fri)Ryosuke Hashizume Group

New CD「ACOUSTIC FLUID」発売記念ライブ@新宿 PIT INN

20:00〜 2sets

橋爪亮督(Tenor Sax, Loops)

市野元彦(Guitar, Effects)

佐藤浩一(Piano)

織原良次(Fretless Bass)

橋本学(Drums)

4/25発売予定のレコーディングメンバーによる発売記念ライブです。

今のところ、このメンバーでのライブはこの一夜限りです。

CDの先行発売も行う予定です。ぜひお越し下さい!

まだ掲載されていないJazz Tokyoに投稿したレビューを置きます。

★

入手してから毎日聴いているよ。ごめん、勝手な聴取を許してくれ!

1曲目、「Current」の、黄昏の空を遠く見つめる・・・、このカンジ!ポール・モチアンの向こうに見ていたサウンドなんだよ。つまびきで辿る一音一音の市野元彦のギター、たまんねー。神ドラマー橋本学の叩きも、モチアンが憑依したようではないか。キーワード「漂う」「空間」「深い心情」、なんていう美しい旋律を吹くのだよ、橋爪亮督。ああ、モチアンが居なくなっても君たちがいれば大丈夫だ。おい、アイヒャー、聴いてるか。年間ベストテントラック確定の現代ジャズだ。ああ、4分。はかない。

はあああ。感動のため息だ。このトラック、おれはモチアン追悼に聴く。

2曲目、おー、これはテレビドラマ制作者必聴の、恋人に遭いに行くシーン、または、相手の行為の意味に気付いて気持ちが高まってゆくシーンだ、恋がしてーぜ。おお、ピアノが入るとライル・メイズが奏でるメセニー・ミュージックみてーだぜ。え?タイトルは「Last Moon Nearly Full」、って、十四夜・宵待月のことか。3曲目もイメージ喚起力が高い。シンバルをブラシでシャカシャカと加速する感じが持続するサウンドに、コンポジションが行き渡っているナンバーだ。

橋爪亮督グループの4年振りの新作。すべて橋爪のコンポジション。野球解説者ではないけれど、「橋爪、仕上げてきましたねー」と言う出来だ。ライブで練り上げられてきたキラーチューンが9トラック、遊びトラックなくたたみかけてくる連続奪三振の投球である。

まず、魅力的なのは、橋爪のサックスにはオリジナルなヴォイスがあるということだ。これを獲得できるサックス奏者は少ない。奇を衒った書き方になるけど、デヴィッド・シルヴィアンの声のようなものだ。長身で甘いマスク、真実にしか興味がないような純真な性格、そんなものはグルーピーのおねえちゃんたちにあげようではないか、そんなところもシルヴィアンみたいだな、しかしながら、この翳りのある旋律、どこか彼方を眼差すような絶望の淵から還ったような旋律、おれのようなECM者には余計にたまらない。

コンポーザー橋爪が牙を剥く。バークリーを出た橋爪、クールジャズ〜トリスターノで研鑽した運動神経は時にマーク・ターナーを凌ぐインプロヴァイザーぶりを閃かすわけだから今すぐにニューヨークに行ってモティアンのバンドの門を叩けとおれはかつて断じた。しかし彼はそうしなかった。自分のグループで国内での活動を続けた。次第に、オーディエンスであるわたしにも気付いてきた。ギターの市野元彦、彼のユニット「rabbitoo」や「time flow trio」、渋谷毅とのデュオ、外山明とのトリオ、で浮上する世界最先端と言い切っていい創造。タイコの橋本学、おれは自分のコラム「タガララジオ」で歓びをもって100曲目に選んだ「十五夜」(http://www.jazztokyo.com/column/tagara/tagara-17.html)で気付くまで聴いていなかったのだな、いつ「化けて」いたのだ橋本学、モティアンを自家薬籠中にして自在に彼にしか叩けないタイムを創造しているではないか。つまり、橋爪はこのグループである必然しかないものであるし、あちこち気ままにCD聴いて勝手なことを言っていただけなのだなおれは。

橋爪亮督を、コンポーザー橋爪とインプロヴァイザー橋爪とに分けて聴くわたしだ。こないだのアルトサックス宮野裕司とのツーサックスでの国立ノートランクスでのインプロヴァイザーぶりにはぞぞけが立ったぜ。自分の曲をがっつり吹くトーンの魅力、スタンダードを絶妙に吹っ切れて入ってくる魅力、・・・思えばわたしが益子博之と最初に会ったのも橋爪の目の前であったけれど、益子が橋爪にスポットをあてたライブシリーズ「tactile sounds」(喫茶茶会記@四谷三丁目)を昨年スタートさせており、意識はさらに向こう側の可能性に跳躍しているようである。

ラスト9曲目「Home」が流れる。NHK大河ドラマのテーマ音楽担当者のみなさんは必聴だ。ああ、またそんなおちゃらけたことを書いてしまった。毎日苛酷な夜勤をしているおいら、仕事が終わるときに「Home」を口笛してしまってるんだ。ソバ屋の出前が口笛するだけのジャズがかつてあった時代のこともあるけど、ミスチルの「口笛」の心境で吹く50さいのわたしだ。

(追記)

このCDはtactile soundsという自主レーベルでディスクユニオンを通じて販売されている(http://diskunion.net/jazz/ct/detail/JZ120323-59)、益子さんがテキスト書いてますね。タワー、HMV、アマゾンでも買えるようです。

(追記2)

タクタイル、触覚という語。岩波科学ライブラリーの「触覚をつくる――《テクタイル》という考え方」で図示された(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/day?id=7590&pg=20120329)ところは、音楽の聴取においてもうひとつのパラダイムを用意しているように思える。新入社員の表情がどんなふうかわかるようにジャズはわかる、と、オノセイゲンは示唆的に書いた記憶もよぎる。大きく脱線すれば、「いいか!思い詰めたもの、それがアートだ」とおれは子どもに話したこともある。演奏は視える。そもそも音には人間性だとか感情なんてカンケーないんだが、何か学理にもグルーブにも空間性にもジャズの文法にも還元できないものはある。わたしたちはまだ旅の途中だ。

(多田雅範 / Niseko-Rossy Pi-Pikoe)

| 2012年04月19日(木) | 「正弦波が描き出してしまう〈風景〉」耳の枠はずし 福島恵一 |

「Zero Plus Zero / Lucio Capece」(Potlatch) 2012

について、「これまでの評価軸では測れないで、気持ちいいとしか今日は言えない」■と書いていたら、音楽批評界のドカベン、耳の熊楠、福島恵一(と呼び捨てにしてしまうファンモードのわたくし)が、別枠レビューで取り上げて下さった!(なんでドカベンなんだ?深夜TVでAKBが話してた)

「正弦波が描き出してしまう〈風景〉−Lucio Capece『zero plus zero』を聴く Sinewaves End Up Drawing "Soundscapes" - Listening to Lucio Capece / zero plus zero」

耳の枠はずし 福島恵一 ■

20代の頃からジャズ批評誌を福島恵一のレビューだけのために買い、レビューを読まずに盤を購入し、自分なりに聴いてからレビュー文に目を通す、という、耳の千本ノック状態であこがれを持って歩んだわたしには(ECMファンには同じことをしていたひとたくさんいた)、談志師匠の前の談春みたいなおののきもあるが(昨日『赤めだか』読んでたのです)、ううう、し、師匠、おれの耳は二ツ目になれるでしょうか、「無理だな、おめーは何も書けてないだろ!」、談志ならそう言うだろうなあ。

わたしは本盤を人間が演奏しているという枠組みを離れて、風景のように、自然現象のように聴いていた。レーベルやジャンルの先入観が取れて聴けてしまうちからがある。

「【補論】正弦波音に押し付けられる象徴的意味合い(oneness / unity)について」が、佐々木敦の記述に対する痛烈な批判になっているのも見逃せない。

わたしはヘッズのオーヴァルとミクロストーリアとマウスオンマーズのライブに渋谷へ行って耳の中が正弦波になったことはあるが、佐々木敦のこの本は読んだことがない。サイン波はONJQのファーストで、バンドを異化する雰囲気作りに貢献しているのに喜んだり、コンサート会場で首を左右に振ると違うふうに聴こえて喜んだことはあるが、雅楽の笙で充分だろという誤った捉えかたしかしていない。

本盤のトラック5は他のトラックの説明付けというか、等高線をひいている位置あんばいで心地よく身をゆだねて、実際サイン波だとも思わない風情であったから、福島さんの表題に正弦波とあるまで気付かない有様だった。ちなみにCDジャケに掲載されている楽器クレジットを、今の今まで見ていないのだ。わかったら今の聴取の快楽は逃げてしまう気がして。そのくせ、ジャケのデザインのかたちや色彩にうっとり魅入っているのは・・・。

こないだ益子博之に教えてもらった森本恭正『西洋音楽論-クラシックに狂気を聴け』(光文社新書)

帯文句「西洋音楽の本質はアフタービート。こんなシンプルな事実を今まで誰も教えてくれなかったのは何故?音楽にとどまらない斬新で挑発的な文化論!!」(生物学者・福岡伸一氏)

おおお、日本の音楽は風景なのだ、自我ではないのだ。

わはは、ヨーロッパのジャズがジャズっぽくねー理由もそんなとこかー。

と、独り盛り上がって読んでいる。

インプロから響きへ、ディストピアアンビエントへの快楽の移動は、日本文化を目指してもいるのではないか。それが橋爪亮督がNYに行かなかった理由にもつながるのではないか。

ああいけないいつもの妄想もーどだわ。

とにかく!「ぞぞけがたった」のだ。「ぞぞけがたつ」という日本語は無いのだそうだ。しかし、わたしが音楽を聴いてざわざわとも呆気にとられるとも身動きできないとも、を、総称して「ぞぞけがたつ」と、おれは日本語のためにしゃべっているのではない、おれはそう言うのだー

Face Bookで、こないだ本盤と舞楽盤をやってきた長男とのやりとり。

「Lucio Capece's Zero Plus Zero がall about jazz でレビュー■されてて、動画がありました。このところ毎日このCD聴いています。おいけいま、聴いてるか?」(「Lucio Capece-Soprano sax and preparations- 2006 - Part 2」■)

「聴いてるよー!ジョージ・アンタイルとかフェルナン・レジェが活躍していた頃の音楽に近いものがあると感じたけど、結局これとアンビエントの違いがよくわからん。結局意図の有無なの?」

「す、すまん、それ、わからん!え?アンビエントなの???おれはタイトルトラックの2曲目にはまっておる。」

「いや、全然感覚だけで話してるけど笑、アンビエントという表現はまずかったかも。漠然と聞いた感じ、最初期の現代音楽との違いがあんまり分からないような印象が。」

「そうそう!わからないってのがいいだろー。お、音楽批評福島恵一さんが、この盤を特別枠で論じて下さってるぞ。父の言葉だと思って心して読まれい。」

とまあ、いつものように要領の得ない日記だ。

| 2012年04月18日(水) | ザッピング「タガララジオ26」テキスト |

二月堂のお水取り、3月12日深夜、奈良へ向かう東名高速でこの曲になみだが出てきた。3月のお水取り、ジョビンの「三月の水」じゃねえか!・・・なんて子どものような言葉遊びは本気だい。

ふふふ。サルヴァトーレ・シャリーノ、それから、ジル・オーブリー、この視野とレベルの音楽は確実に到来するだろう。耳の臨界点はがーっと上昇して、もう昨日までの音楽はバスの最後部で見送る景色のようだ。

モーガンが化けたと世界で最初にぶち上げたのは、お、おれだぜよ。07年の『日野=菊地クインテット/カウンターカレント』に愛情を込めて「足を引っ張っているのが世界のヒノテル」と記したレビュー、「じじいのせんずり見せつけあいショウにおれたちはついてゆけない」という名セリフを刻んだ『ポール・モチアン Trio2000+Two/オン・ブロードウェイ vol.5』のレビューがその証拠だ。

深夜の八百万の山河がわきたつようだった。圧倒された。この圧力、この力量、この漲り。聴きながら必死だ。

「あの日 突然に 離ればなれになった瞬間でさえも思ってた 君のこと 好きになったことも 忘れないことも 大丈夫だって」、失恋とか離婚とか大震災とか、人生にはこれでもか!というくらい辛いこともあらあな。

この「エヴァンス〜ジャレット〜メルドー」を根こそぎ更新してしまうピアノの技術や質感は、むしろクラシック界のシフやピリス、岡田博美との参照で捉えるべきものかもしれない。それはいわゆるジャズやクラシックの越境といった事態ではなく、自然に音楽が進み出た視界なのではないだろうか。その意味で「ハーシュは21世紀の革新者である」(ニューヨーク・タイムス)という指摘は正しい。

「あれ?こないだフリッパーズ・ギター、再結成したよねえ?」と昨日きいたぞ。ほんとかよ、「恋とマシンガン」のスイング感でジャズなんて一発さ。ジャズ喫茶で「ECM全部聴いてきたよ、でも小沢健二のライフ一枚あればみんな要らない」と言って誰かさんを困らせたりしたっけ。

長いトンネルを抜けるときには、それがそうだとわかるものだし、何に囚われていたかも次第にわかってくるものだ。

準拠するモンが無い自由というのかなあ、フリージャズでもアヴァンギャルドでもないよこれ、不思議な道なき道を行く童貞力のチャーミングさだ。こら!メアリーに童貞力言うか!

こ、これは!ECMニューシリーズの第1作『アルヴォ・ペルト:タブラ・ラサ』ECM1275(「現代音楽の風景を一変させた」と評される歴史的な作品)の「ベンジャミン•ブリテンへの追悼歌」での鐘の響き、・・・オーケストラが沈み込んだ轟音を響かせて終わってゆくのに、オーケストラが響き終わって静寂が現れるところ、鐘の残響がふぁーんと立ち現われてくるあの身動きできない音楽的体験ではないか。

キース・ロウはあれだ、グルジェフ信奉であるし、禅とかが基盤にあって奏でているだろ。AMMが即興シーンで孤高の存在だった理由のいくばくかもそこか。弱音系だか音響系とかの新しい世代は、彼から出てきた系譜ではないだろうか。アーストワイル(レーベル)の良さも、そうだね。デヴィッド・シルヴィアンがアーストワイルのスタジオに来たりしていたのも、つながる。

日本はTPPではなく、TPTに襲われるべきだ!(あちゃー)

アニメ『荒川アンダーザブリッジ』(傑作だよん)のDVDを観ていて、金星人を自称する電波系美少女ニノ159cm43kgの声をやっているのが坂本真綾かあ、と言っている、今ごろ!わはは。おいらの遺伝子史上最高傑作は第一子の長女かなみん24さいなんだが、アニメ好きだとか腐女子だとかいろいろ言うが、いつもアニメの世界にいるような毛糸の帽子をかぶって夕暮れお魚屋さんのOL仕事を終えて帰ってくるのを、かわいくてこないだは抱きついてきた(!)、2さいの頃府中競馬場に肩車をしてダービーの馬券を買いに連れていった小さな公園、「おぼえてるよ!おとうちゃんのおでこがあぶらでべたべたしてやだなーって思ってた!」。ニノにそっくりになってるし。

ギターのネウフェルドは、タイショウウン・ソーレイやジェラルド・クリーヴァー、ダン・ワイス、トニー・マラビー、武石務らとの活動をしており、自己のグループでのビリー・ミンツBilly Mintzというドラマーについてはわたしはちょっとときめいたりしているのだが、と、まあ、ミュージシャンつながりを言うのも何だが、見逃せない存在だ。

彼らの頭ん中にあるのは、フリッパーズ・ギターみたいな全音楽引用を無邪気に編むような楽しくて楽しくて仕方ないという創造のかたちだ。分析するのは困難かもしれない、だけど、中に入ってしまうことだ。そりゃどんな音楽でもそうだろ!

この坂本真綾のファーストは捨て曲なしの名盤なんだが、「約束はいらない」でもこの鐘鳴りアレンジは実に効果的に施されており、加速はパットメセニーを思わせるし、2:00に突如バグパイプが大地から響き渡るさまは・・・

間違いなくモーガンのベースは世界最高峰に到達している。

この音楽に出会ってしまうような出来事が、いま悲しみの淵にいるようなぼくや誰かにもきっと訪れますように。それで、この音楽の純度が、そのまま現在までの小沢健二の歩みに続いているということ。

「Floating in Time, Hiding in Sight」

浮遊するサウンド、音の背後でそれは見えない

・・・ぜんぜん意訳になってねえ!が、本質を見据えたいいタイトルじゃねえかNYタイムスよお。

坂本真綾を聴いたのは、ミシェル・ドネダ〜斎藤徹『春の旅 Spring Road 01』をrovamimi Jazz/Improv AWARD 2002年間ベストに挙げた翌年に『少年アリス』(これぞ最高傑作!)からかな。

東京タワーをバックに背伸びをする内ジャケ。

プーさんは演奏にまったく満足していなかったところ、モチアンが心配して、その録音に介入し、2曲カットしてアイヒャーと仕上げてしまったんだようだ、それを聴いてプーさんは耳をチェンジしたってんだから、凄まじいものだ。ジャズの現代史だ。

オリジナルなヴォイス。これを獲得したサックス奏者橋爪。天性のメロディー・メイカーの橋爪。そして、市野、橋本のプレイに耳をすますと、橋爪がニューヨークに行かなかった理由が判然とする。>単独のCDレビューを掲げました

ああ、そういう録音なのです、感じます・・・。即興とかAMMがそういう演奏を許すのか!と原理主義者みたいな意見もあるかもしれませんが、え?ナシなの?そんな偏狭な制約は無いでしょう?とわたしは思うわけです。

プーさんはシンプルに「自分のランゲージを深めているだけだ」「アヴァンギャルドを演ってるんじゃないよ」とだけ、読者向けに基本的ななヒントを与えている。ぼくにはメアリー・ハルヴァーソンのうなじにも「Play Your Own Thing」にも、「Stay Hungry, Stay Foolish」にも聞こえる。

ヴェサラの『ナン・マドル』(ECM1077)に雅楽の響きを聴き。

ギターのストロークから始まって、鐘の音が鳴る。サウンドの背景に鐘の音が鳴り続け、5:00からいきなり空中に投げ出されるような浮遊感、これは驚くべき音響効果である、この謎は解けていない、そして、楽曲がギターの最後の一音を響かせたあと、その残響の中に、鳴り止んだはずの鐘の音がまざまざと立ち現れてくる。

2010年の年末、ジャズの殿堂、ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードで75年の歴史の中で初めてピアノ・ソロでの一週間公演(6日間12セット)を果たしたフレッド・ハーシュ。このライブはCD『アローン・アット・ザ・ヴァンガード』(Palmetto)となり、即座にハーシュはグラミー賞にノミネートされた。

え!このフィールマイセルフの残響を検証された福島さんから、ギターの最期の一音の残響が鐘の音の残響音程と一致しており、実際には鐘の音は聴こえないにしても、明らかにそれを狙っている菅野よう子の天才性を指摘された。・・・え?鳴ってない?おれのグランディスで大音量でかけるとたしかに鳴っていた気がするのだが・・・ほんとだ、鳴ってないや。

さあ、これまでの流れから、現代ジャズのめがね女子メアリー・ハルヴァーソンのギターに耳をすますのがタガララジオの流儀だ。この経路でやって来なければきっと迷うと思うんだ。ジャズだと思うから、インプロと思うから、新しいと思うから、Thirsty Earだと思うから、アンソニー・ブラクストンとこの学生だと思うから、あれ?あれ?となる。・・・ならないか。

ニューヨークタイムス、ちゃんとプーさんの、あえて書くけど現代性を、認識してる。欧米のクリティークは、テイボーンの新しさにもキチンと反応していたし。能も、石庭も、怪談も、欧米に見出されて自分に気付いている日本だったりしているのと同型なのかい。

ハルヴァーソンに注目したのは、コンポストを熟読したいた頃に八田真行さんのレビューで即購入したんです。

全国で(つまり全世界で)18枚しか初回予約が入らなかったというコアなブツになってしまってはいけないだろ。全国の自治体および教育機関の図書館仕入れ担当者の皆さま、民衆のリクエストに応じてAKBや五木寛之やジブリのサントラの同一作品を6点も揃えることだけが責務ではないと思います。

深夜にEXILEのDVDで岡村隆志が警備員姿で闖入するRising Sun聴いてカンドー(岡村ちゃんのダンスうまいよ!おお日本が復興するための歌なんだなあ!)してたんだが、SunriseのプーさんがNYタイムスにという・・・、ポリドール時代にBambooレーベルを立ち上げてコアなJAZZシーンを牽引した五野洋さんがFaceBookでシェアしたのをかわきりに、トリオレコードにいた原田和男さん、現代JAZZ批評家益子博之さん、カッティングエッジなレーベルSongXJazzを駆動する宮野川真さん、そして我々現代JAZZリスナーを育ててくれたマーク・ラパポートさんが次々と祝砲のようにシェアしている。ラパポートさんは、40年かかったがラブユー!プー!と短かくも万感伝わる投稿だ。

これまた凄いものを聴いてしまった。わたしと堀内さんが主宰する音楽サイト「musicircus」で、「2011年に聴いた10枚という企画を、多田雅範、堀内宏公、若林恵、長井明日香、岡島豊樹、福島恵一、益子博之、原田正夫(敬称略)、ONE PIECEの面々が音楽の海原を海賊するイメージで、わたしは読んだわけですが(すいません)、日本の伝統音楽の深淵を探求する堀内さんと、インプロから音響からディストピアアンビエントまで論ずる耳の熊楠たる福島さんがともに沢井一恵の本作をピシッと棋盤に金将を指すような、選出。

NPR(National Public Radio)が「プーさんと呼ばれるピアニスト(A Pianist Named ‘Poo’)」という動画付き記事を掲げたこれをFace Bookでシェアしてくれたのは益子博之で、昨年の名盤『Motian Sickness モチアン症候群』のジェフ・コスグルーヴがシェアしたものだそう。・・・うー、世界が正義と信頼に満ちてきたみてえだ・・・

デビューアルバムの1曲目、坂本真綾と菅野よう子の第一子(おいおい)がこのフィールマイセルフである。

TPTはピアノ、ベース、ギターというドラムレスの編成。おれは彼方にジョー・マネリ尊父の『三人歩き(ECM)』(ダウンタウンの伝説盤)や嚆矢であるジミー・ジェフリー3までを耳に招聘する。

ラジオは桜前線が長崎に岡山に、今年は遅いですねと話している。ぼくは「2011年に聴いた10枚」で『韓国の伽耶琴(カヤグム)/金竹坡』を耳にして、おそらく共時的にここに来ていたのだろうかと思う。韓国も日本も音楽のつながりは太古から綿々とあることが感じられるし、西村・沢井・齋藤は今ここでという現代性でリレーしている。この圧倒的な贈与された感覚、途方もなく届かない思い、といったものは、個人的にはECMを聴き始めた頃の価値と地続きである。おいおいマンフレート、このCDはアマゾンでも売ってないゾ、邦楽ジャーナルでしか購入できないぞ、なんなら送ってあげようか?そっちでは桜前線を待ってうきうきしているアジアの片隅のわたしにはなれないって?

ベースのモーガン、ギターのネウフェルド、同じ81年8月生まれの30さい、ともにプーさんやモチアンに負けない耳の良さがわかる。プーさんというと、ピーコック、モチアンとのテザート・ムーンの黄金のトリオが挙がるが、もうピーコックはいらないだろう、この二人モーガン、ネウフェルドの若き畏れを知らない才能にプーさんのピアノはさらに先に出ている。プーさんはこの演奏に“ensemble improvisation”という語を用いている。おれは・・・、名人の舞う能を感じさえしている。

益子博之が『Sunrise』について、モーガンのベース音へのフォーカスを指摘しており、堀内宏公も「モチアンの関与の核心はそこでしょう」と分析していた。おれは「モーガンがすげー!」としか言えてなかったな。

TPTの演奏がひとたび始まれば、身動きできない漆黒の無重量状態になってしまう。今はそうとしか書けない。

イントロから、到来するような気配・・・。楽譜の根底にある韓国リズム「クッコリ」の原形に近いところで演奏したくて、楽譜に指示された打楽器ではなくコントラバスの齋藤徹との協演となったという。・・・西村朗も、沢井一恵も、齋藤徹も聴いてきた、し、7手先までは余裕で読めるゾ、なんて構えで聴こうとする自分がいて、しかしね、薪で炊いたごはんの味わちがうううんですよお、というオバハンみたいで、どこがどう美味しいとかグルメンなこと言えんのですが、演奏にトランスしていたとか憑依していたとか所在がわからなくなる時間にこちらもチューンインしてしまう演奏だし、現代音楽のコンポジションにも十七絃にもコントラバスにも還元できないもんが、そこには西村も沢井も齋藤もいないふうにただただこちらは漂って聴いて、いみじくもライナーで齋藤が「録った音を聴くと生き物のようにうねっている」と書いたところに到着する。

そこまで書きますか堀内さん、と、アマゾンして・・・CDプレイヤーのスイッチを止められない、動かし難く、引力が・・・スピリチュアル・ユニティみたいな出会いだぜ・・・不用意に聴くと頚椎がやられるぜマジで。そ、それにしても何なんだこれは。ああ、雅楽ね、なんて絶対一蹴できないって。お正月にテレビから流れる雅楽は全部ウエハースだ。これぞまさしく原液。漆黒の闇の中、四方八方から矢が飛んで来て、足元には撒きビシ、身動きはできない。笙の響きのゆらぎ具合、笛の空間描出、鳴り物の絶妙、・・・あらゆる耳の聴取の必殺技が完封されている体で必死なのだ、顔はひきつり、・・・このサウンドの畏怖は。

04年にキース・ロウはAMMを脱退しているんだって?・・・AMMはプレヴォーとティルベリーのふたり組になってしまったのか。ふうううん、て、あんまり関心無さげ、M.I.M.E.OとPhosphorまでは追いかけたこのシーンではありましたが最近聴けてません。キース・ロウは好きでねー、『AMM III / It Had Been an Ordinary Enough Day In Pueblo, Colorado』(Japo/ECM)を最初に聴いて今でも「Radio Activity」を脳内再生させてうっとりとしている。

わかった音楽は次々と生彩を失ってゆく。わかるようなわからないような謎が音楽を聴かせる。衝撃は謎だ。あなたのことがもっと知りたい、だから音楽は女神。

この2枚組のラストトラック。「ニセコロッシJAPAN2011」で書いた、耳の飢餓感を煽るブラコンのバックトラックみたいな快楽は、その演奏の最後にキーボードは余滴のようにビーチボーイズのグッドヴァイブレーションを仄めかすキーを置いているところでブレイクする。それはもう熱病のウイルスのように、予感を暗示する。アメリカンミュージックが視た夢の果実のひとつである。アップル・コンピュータだよ。Stay Hungy, Stay Foolish が向こう側に見えるんじゃないかと思うような。

「ライフ・イズ・カミン・バック!」、おざけん26さいの声を書きたいのだ。

ハーシュは08年に持病のエイズが悪化、昏睡状態から、気管を切開してチューブで摂る状態が8ヶ月も続いていたとのこと、そして、奇跡の復活。死の淵から帰還したハーシュの演奏について、天使の指を持つとはただの形容句ではない。おれはね、音楽の神さまが「ちょいとフレッド、まだ弾くべきトラックがあんじゃねーの?」と、

中学生になった次男が「アジアン・カンフー・ジェネレーションていいんだよ!」と言い、おれは「なにい?エイジアン・ダブ・ファウンデーションのほうがすごいぞ!」と返答していたあの日。次男と日本武道館へアジカンを聴きに行って、アリーナで立ちっぱなしのライブは気持ちは乗っても体力が続かないのでそれ以来引退している。アジカンとバンプでおれの中のミスチル時代が終わり、アジカンバンプ時代はラドウィンプスで終わりを告げ、そのあとは相対性理論、世界の終わりが一枚だけ熱病になって、去年はHIATUS(ハイエータス)だったかな。少女時代か。

これが阿波踊りのリズムだなんて、ほんとうだー!

長井明日香「2011年に聴いた10枚」

昨年は震災の影響で延期された「コンポージアム2011)」が1月に行われた。悠さんのレビュー「音響についてのとらえ方の変更を迫られる思いを強くした」という、わたしもこのCD3枚組を聴いてのけぞっています。サルヴァトーレ・シャリーノ。こんなに耳に鮮やかなのはペルト、シュニトケ、グバイドゥーリナに遭遇した以来のことだ。現代音楽のCDでこんなに没頭できるのは『射干玉(ぬばたま) ── 小山薫の世界[作品選集]』以来だ。

菊地成孔の公式サイト第3インターネットで、ミュージックマガジンを撤退します、という記事!松尾、寺島、後藤、中山みんな出てきて、つい平岡正明著『毒血と薔薇』の解説で書いた寺島×平岡論争読み解きまで思い出す。そこには「清水先生亡きあと」と文字が並び、思えば菊地も大友も清水俊彦チルドレンであるはずだ。帝王油井正一は清水俊彦に阿部薫へ連れて行かれて「こういうのはわからない」と言ったという。すごい逸話だな。こないだ後藤雅洋が菊地雅章を「わからない」と書いたのもえらい。・・・この、菊地が後藤をディスった直後にコンポストで村井康司が素晴らしい菊地成孔特集を始めた。ちょっと政治のにおいでうまく読めない。菊地成孔、日本ジャズ村を完全制覇の観が。アウンサンスーチーか。みんな出てくるオペラみたいだ。

フレッド・ハーシュ。1955年オハイオ生まれ、子供の頃からピアノを弾き始め12才のときにはシンフォニーを書いている神童。ボストンのニューイングランド音楽大学で教鞭をとる。あのブラッド・メルドーが教え子だときいてメルドーの謎はいくばくか解けた(メルドーはレディオヘッドとハーシュでできている!)。バッド・プラスのイーサン・アイヴァーソンも教え子である。いわゆるミュージシャンズ・ミュージシャンの存在ではあるが、ハーシュはビル・エヴァンスを研究しつつ、その後のジャレット、メルドーの数十年にわたる王権を、ジャズ語法的に空中に跳躍させるのではなく、執拗に一音一音正攻法で音のロジックを追い詰めてゆく手法で覆そうとしているようだ。

それはこの冒頭の躍動に現れていると思うんだけど・・・。

現代音楽を現代音楽たらしめいてるのは、オーケストラの表現だろう。おお、すごい誤った断定。オーケストラの維持とか音楽学生の作曲家育成費用とかのインフラにどれだけの税金が投入されているのか明らかにするような現代音楽評論はどこかにないのだろうか。

ハーシュもプーさんも、音楽の神さまから地上に返されてきたってわけか!

絶望の淵にあったことがあったとかなかったとか、だれかはだれかの昔話をきくこともあるかもしれない。菊地成孔の粋な夜電波でこの曲流れて、即座に泣けた。このトラックがぼくを触発し、何か次の場所まで行けるような気持ちにさせた。

| 2012年04月17日(火) | おいがきども「伯方の塩、ビオフェルミン、ゴボウ」指南 |

深夜、五反田、明治学院、銀座を経由して浅草で長男を拾いデニーズ東浅草店へ行く。

バッファローコリジョン「ダック■」(screwgun 2008)、

舞楽「春鶯囀一具」(日本伝統文化振興財団)、

ルチオ・カペス「ゼロマイナスゼロ」(Potlatch)、

という今月最高水準の音盤を聴かせる。いきなりこの3枚かよ!という教育的配慮の無さを言ってはいけない。常に最高のものを容赦無くお出しするのが流儀だ。

「ダック」はティム・バーン、イーサン・アイヴァーソン、ハンク・ロバーツ、デイヴ・キングというメンバーでのスクリューガンでの即興ジャズ08年作だが、ジャケがつまらんよな!裏ジャケはSteve Byramで(写真)こっちのほうが断然よろしい。演奏も、今日聴いてすごい。

「インプロ、って、なに?」と、きいてくる。文学部美学専攻でその問いはないだろ!とともに、答えられないだめなおれもいる。1969年イギリス発祥のimprovisationだよ。答えになってない。

そ、それにおれが何も語れていない「ゼロマイナスゼロ」を聴かせてどうするつもりだ。

おいけいま、塩浴を説明する。「伯方の塩」で過飽和食塩水を作って全身を濡らしまくるだけ。頭皮も顔面もケツの穴もだ。塩を直接摺り込むのも可。いろんな塩でやってみたけど「伯方の塩」だけがいい感じだ。300gくらい使う。「伯方の塩」500g袋がドンキで168円。お湯で流して、最後は水浴びしてシャキっとさせるのがコツだ。

「皮膚は体の表面を覆う「薄膜の脳」「第二の脳」といわれる。外の情報を内へ伝え、内の情報を外へ伝える役割をもつ。だから外界からの快・不快な感じは皮膚がいちばん先に感じる。情報が真っ先に出入りするところ、つまり視覚、聴覚、嗅覚、味覚の四つの感覚を持ち合わせている重要な器官でもある。」(どっかのサイトからコピペ)

五十肩の神経痛にやられていた2年前に、80すぎの老薬剤師に「エビオスのめ、ビオフェルミンでもいい」と言われて、それで治ってしまったわけだけど、腸には免疫の7割が集中しているし、腸の働きいかんで全身に供給される栄養素の質が左右される生命の根本じゃ!が主旨だった。おお、「腸は第二の脳」だと。>■

皮膚も大腸も第二の脳の座を争っているというわけだ。

おれはさらにゴボウを意識的に多く摂っている。ゴボウは本来漢方薬として日本に伝来した野菜だ。ゴボウジュースで不老不死みたいなキャンペーンをやっている医者もいる。セブンでもファミマでもキンピラゴボウやゴボウサラダが手軽に入手できるぞ。

ポール・マッカートニーが「ベジタリアンになろう」とこんな動画を作成している。

■

この動画を見て以来、おれは肉を食ってない。刺身はよく食べるが。

以上、伯方の塩、ビオフェルミン、ゴボウ、これが最強の健康アイテムだ。いいか、がん細胞は毎日数百個身体から発生しておるのだ。これを成敗するのは三種の健康アイテムと、あとは笑いだ、楽天的でイタリアの空のような一寸先は光な明日なき暴走ブルーススプリングスティーンだ。がんで医者にかかると苦しんで死ぬぞ。すこやかな心身の健康を祈る。

<追記>

あ!なあんだ、伯方の塩は伯方の塩二代目社長の著書『塩浴革命』で品薄になった(平成6年)という歴史があるのね!えええと、このサイトの説明がいいと思います。■

おれが塩浴はじめたのは倍音浴ピンポイントの磯田秀人さんがやっているときいてです。

| 2012年04月16日(月) | 赤い縞柄の中央バスが飛んでゆく夢 |

くるまがキャディラックになってしまったり、3畳間に長ソファが3列になっている大きさになったり、いきなり走り出して一歩通行出口進入禁止を左折して進んでブレーキが制御できなくなったり、温泉施設に横付けしようとすると駐車場に案内されて、そこはイタリアンレストランの受付前の通路だったりして、言われたとおり停めようとするとくるまは自転車(大学時代に乗っていたタダクン号)に変化していてカギが壊れている。

温泉施設に手ぶらで歩いてゆくと、そこは浜辺で、誰もいない。

手にはカメラを持っている。

左側の空で「ゴゴー」と音がする。見ると、爆発したかのような灰色の雲がもくもくと噴き上がって空を覆う勢いになっている。カメラで写真を撮る。ジェット戦闘機の爆音のような音が右の空に向かう。見ると、赤帽の軽トラックと赤い縞模様の中央バスが、大きく右の空に飛んで行くのが見える。その後ろを、噴き上がった灰色の雲が飛行機雲のように追いかけている。

カメラで写真を撮る。

「なぜ写真を撮っているのですか?」と見知らぬ女性がそばで話しかけてくる。

うつむいて、自分の足元に視線を落とすと、浜辺で波に翻弄されている赤いバスがゆらゆらとしている光景が上空から見下ろすように映る。カメラで写真を撮る。

「今日、撮れた写真は、どれもバラエティがあって、しかもめったに見られないスクープばかりですよ。」と、自分を説明している。

レストランの給仕がやってきて、「出来上がりました」と、今撮ってきた写真たちと、それを色紙にイラストにして添え書きをした作品とを、手渡される。

給仕は色紙に朱書きされたイラストレーターの、わたしへのメッセージを読み始める。筆跡から年配の女性のようだ。「たださんは砂川出身なのですね、・・・」と給仕が読み始めたところで、

目覚ましアラームが鳴って目がさめた。続きを見ようとして、また横になったけどだめだった。

フルカラー、サラウンドサウンドの鮮やかな夢だ。地震でも来るのか?

| 2012年04月15日(日) | NHK児童合唱団第5回ユースシンガーズ |

まだ猫柳が凍り土も凍り雪も残る札幌の犬ブラザーズ、妹からのメイルから。

今年のNHK児童合唱団第5回ユースシンガーズの公演は、大当たりだったようである。わたしの耳の双子の弟からさきほど公演の休憩時間にメイルがあった。「おおお。ううう…」としか返信できなかった、ぐやじいいい、第一回ユースシンガーズ公演でふたりで世界の開闢を目の当たりにするような高揚に包まれたことを思い出す。

曲がすごいぞ!現代音楽の前衛たちが少女たちのオペレッタに全力投球しているのだ。放映はいつだ?ないのか?ライブでなきゃだめか!受信料払ってるんだぞ!

Ⅰ N児が選ぶ日本の歌50選(第七集) 〜中山晋平作品集〜 [2012年編曲委嘱初演]

編曲:北爪道夫、糀場富美子、大竹くみ、鷹羽弘晃

Ⅱ シング・ソング童謡集 女声合唱とピアノのための [2009年]

作曲:信長貴富/詩:クリスティーナ・ロセッティ/訳詩:安藤幸江

Ⅲ 城への道 〜女声合唱とギターのための〜 [2012年委嘱初演]

作曲:野平一郎/詩:フランツ・カフカ/訳詩:平野嘉彦、浅井健二郎

Ⅳ 夢の意味 〜女声合唱とピアノのための組曲〜 [2012年女声版初演]

作曲:上田真樹/詩:林 望

Ⅴ 〈アノクダッチ幻想曲〉〜女声合唱とピアノのための〜 [2012年委嘱初演]

作曲:西村朗/詩:宮沢賢治

ある意味、少女時代やAKBやPerfumeをまとめて溶かしてしまうものがあるのは、そこに音楽の理想郷があるように思われる、聴く者の憧憬がリアルにあることだ。何かにおもねることのない明日もそうであってほしい一生懸命。この公演を成り立たせている諸条件、の一部に所属したい。家族を営み、子供に習わせ、パパとして鑑賞できたらどんなに幸せだろう。

はっ!わたしはなにを夢想しておるのだろうか…。

昨夜のラジオ深夜便では82年のポップスが特集されて、ティモシーGシュミットのソーマッチインラブとかヒューマンリーグ愛の残り火、ポールマッカートニースティービーワンダーエボニーアンドアイボリーヴァンゲリス炎のランナー…ウイリーネルソンの声は凄まじくいいなあ。

Amazonから黛敏郎と何だっけ?CD2枚到着。

あ!こないだHall & OatsのプライベートアイズのB面の2曲目Friday Let Me Downをずっと聴きたいままだったことを思い出したのだ!忘れてた。

はいAmazon追加注文!

81年はレーガノミクスが発動した年だったのだ。下村治著「日本は悪くない、悪いのはアメリカだ」文春文庫、87年に上梓されたこの本は、驚くべき予言の書として、現在は内田樹さんの大推薦オビ付きで書店に並んでいる。

「雇用と競争について」

■

こんな現代経済史の只中にいたのだとは、まったくわからずにベストヒットUSA聴いてメロンソーダのんでブルーススプリングスティーンTHEリヴァーにうるうるして徹夜麻雀に明け暮れていたなんて、のう。

| 2012年04月13日(金) | Zero Plus Zero / Lucio Capece |

Zero Plus Zero / Lucio Capece from 『Zero Plus Zero』(Potlatch)2012

聴いたことのない気持ち良さだ。やかんのフタが熱湯でパカパカ言って昔のバイクのエンジンの真似をしてるんでしょ?と思いきやサックスのハウリングなんやら?と考えることは考えてみるんだが、気持ちいい体感が先に立ってドキドキする。なんやなんやポトラッチは先鋭的な血の味がする即興レーベルではなかったんかい!と漫才の突っ込みを入れてるひまはない。

この妙に懐かしい音感を操る手管はクローディアクインテットに似てる。

天使幼稚園でかわいい的場せんせいが奏でたオルガンの風に包まれているような心持ちになってうっとりしている。

やばい。こんな音盤があっていいのだろうか。これまでの評価軸では測れないで、気持ちいいとしか今日は言えない。

| 2012年04月12日(木) | 48491円 |

今年の桜もあっという間に終わってしまうのね、はかないわ。

家族4台のケータイ代金が48491円??しかも見知らぬ電話番号があるし有料コンテンツが4000円ある?

今日はハービーハンコックの誕生日で明日はジャックラカンと藤田まことと西城秀樹とタダケイマの誕生日である。

| 2012年04月11日(水) | いよいよ22日(日)は第5回益子博之=多田雅範四谷音盤茶会@喫茶茶会記でございます |

昨夜閉店間際の月光茶房を強襲(これは競馬用語です)、カウンターにタダマス5のすばらしいチラシが!正義の味方益子マン対でたらめ怪耳タダ星人の映画ポスターのようだ。

おれをジャズファンだと言うな!それはジャズではない!と幻惑させるタダ星人をNY現代ジャズの守護神益子マンが斬る。行司はECMライブラリー月光茶房店主原田正夫之助、審判部長は音楽批評横綱福島恵一山。なぜ相撲?

テイボーン=パーカー=クリーヴァー盤におののき、プーさんの新譜でモーガンの力量に唸っていたら、テイボーンはモーガン=クリーヴァーとのトリオをライブしてきた!post-idiomatic improvisationとかensemble improvisationとかいう語を目にしたが、やはりおいらは「集中された状態での」という価値を最初に置きたい・・・しかして。

都会の隠れ家のような喫茶茶会記で日曜の夜に、ゼロ年代以降顕在化している現代ジャズ(仮)とコンテンポラリージャズ(演奏家はすでにオールドスタイルと呼称している)との大きな断層を探るひととき。

請うご期待!

| 2012年04月10日(火) | 神田神保町「味噌鐵カギロイ」 |

神田神保町「味噌鐵カギロイ」■にてお水取りを主題にした集まり。

昨日から伯方の塩浴をしてタバコ抜きをして備えたので味覚ばっちりで堪能。

会津の味噌汁、鰆の粕漬け、野菜と味噌、ハンバーグ、・・・。

お酒が飲めないのが寂しい自分だが黒酢ジュースでばくばく美味しかった!

なるほど今年のお水取りはそういう感じだったのね。

お水取りレビューを毎年更新するのだ!

お開きのあとタクシー(遠回りされて)で閉店間際の月光茶房でブレンド。

天竺の音楽を聴く。これまたやばい。

集まって歓談するのは京都の先斗町(ぽんとちょう)で

鈴木昭男の演奏を体験した日以来だろうか。

翌日比叡山の予定をいきなり奈良へ法隆寺、天河神社、酷道309号線と無謀なインプロ旅路をしていた09年10月だったか。

■

駅前のライフで北海道産「ちか」という小魚を買って煮て食べた。

お茶の水を駅前から下るのは何年ぶりだろう。JazzTOKYOがあった。むかし帝国主義打倒!のゲバ文字があふれていた明治大学は一流ホテルみたいになってるし。カザルスホールなくなってるし。駅前の画廊喫茶ミロでジャレットのローザンヌを天井のスピーカーで聴いたなあ。外ではプロ野球中継がどこからか流れていた。

| 2012年04月09日(月) | TV番組「鶴瓶の家族に乾杯」 |

浅香山親方元大関魁皇が出たTV番組「鶴瓶の家族に乾杯」をみて

大笑いしながら過ごす

こういう行きあたりばったりの旅

ばかを言いあいながら過ごすひとときは楽しいんだよなー

伯方の塩で塩浴するとものすごく元気になる!

さだまさしの「Birthday」がテーマ曲で、素直に聴いてしまう。

いつだか長男の編集CDRにさだまさしの

「遥かなるクリスマス」歌詞■

が入っていて、「いえいっそ世界中が不幸ならと願う僕がいる」というフレーズにたいしたものだなあと思ったっけ。

さだまさしは「飛梅」と「晩鐘」だと高校時代のガールフレンドと毎日5時間くらいキスしてたっけ。

NHK天気予報で北海道だけでも16箇所のお天気マークが表示される全国のスケープを順に見てゆくと、九州と四国以外はあちこち旅行やコンサートの思い出が満開な気分。

吉村昭「関東大震災」、昨年あたりに読んでいたなー、忘れててまた読んでら。

火炎旋風で馬や人が巻き上げられ4万人が死亡した被服廠跡というのは

両国駅の両国国技館、江戸東京博物館、日大一高、築地本願寺と北に隣接した

横網町公園(よこあみちょうこうえん>×よこづなまち)なのね。

大震災には予兆があるので夜勤のときはちゃんと高いところから夜空を観察することにしよう。

備忘のためリンクしとこう

東京都慰霊堂(横網町公園)

■

東京都慰霊堂(被服廠跡)

■

| 2012年04月08日(日) | 光が丘公園花見 |

夜勤の合間に朝8時15分の光が丘公園を歩く。

スポーツウエアでたったか走るひとたちも多い。

日曜祭日は公園周辺の駐車はOKなのでどんどん車がやってくる。

公園のいたるところで全国名産の屋台が組まれて準備が忙しそう。

日差しが強くてどんどん気温が上がってくるのがわかる。

光が丘図書館に入っても外の花見のざわめきで気持ちが火照ったまま。

こういうときにCDを選んでいる気持ちになれないなあ。

吉村昭の関東大震災だけ借りる。

何年かに一度やってくる公園中央の小さな丘にのぼる。

座ってコンビニサンドイッチ、おしりがワラだらけになる。

でかい桜の木がたくさんあって、しかしブルーシートってのが哀しい。

| 2012年04月07日(土) | 「The Legends Are Here 」 |

Fave Book は流れる大河で>

タガララジオ26を書いているんだけど。いまプーさんから、モチアン好きの写真家John Rogersのこのサイトを教えてもらった。いや、このプーさんの表情がすべてを物語っているようです。

「The Legends Are Here 」

■

| 2012年04月06日(金) | 田中宇国際ニュース解説日本の原発は最稼働しない |

数年前から田中宇(たなかさかい)の国際ニュース解説■の有料会員となり、つぶさに記事を読んでいるのだが、民主化するタイしない日本、とか、アメリカを真似て財政破綻したがる日本、とか、無料で誰でも読める記事があるから読んでみ、昨日配信された、日本の原発は再稼働しない(これは有料記事)なんてホント、歴史の暗部をえぐるようでたまらん。

おれたちがテイボーン、パーカー、クリーヴァーを、そしてモーガンを騒ぐと、

テイボーンはモーガン、クリーヴァーとのトリオを始めた。

た、たまらんぜよ。

ECMに追いかけられていると冗談半分本気半分なおれの耳だが、現代JAZZもまた我々を追いかけてきているものだ。

ニューヨークタイムスが21世紀の改革者とフレッド・ハーシュのピアノを称したが、今回ハーシュのクラリネット奏者とのデュオCDのライナーを書き、書きながらロジックが組み立たる恰好で「エヴァンス〜ジャレット〜メルドーの数十年の王権が根こそぎ更新された」「ピリス、シフ、岡田博美を参照点にするのが相応しい」と、なかなかストライクな記述に至ることができた。わたしが、天使ハーシュと呼称するのはただの形容句ではないのだ。

タガララジオ月刊化、26を、で、

現在最高峰に耳を揺らすのが、畏怖する雅楽音響「舞楽 春鶯囀一具」■、これだ!

| 2012年04月04日(水) | プーさんの記事と動画(NPR) |

うおおお。プーさんの記事と動画。がきども、おいちゃん、おばちゃん、あき、みんな観てくれ!ニューヨークタイムスに続いてワシントンのNPRナショナル・パブリック・ラジオだ。おれってすげー権威主義者?

MASABUMI KIKUCHI - Out of Bounds

■

たしか97年、館林の「西の洞」でピアノソロ3デイズをやっていたプーさんに話しかけたのが最初だった。スタンダード・ナンバーを、たくさんの、中には1時間以上かけてポルシェでかけつけてくるオバサンもいた、女性たち(!)に向かってちょっとだけサービスして(彼なりの何と言うか探求に突入する手前でコチラ側にかえってきてリリカルをサービスするような)、弾いていたプーさんを思い出すのだ。

このNPRの記事はジェフ・コスグルーヴ(あの名盤『モチアン症候群』の!)がシェアして、益子博之がシェアして、そしておれのところまで届いた。

| 2012年04月03日(火) | 彦根城から琵琶湖を見る |

彦根城から琵琶湖を見る。4月3日午前11時。

午後2時過ぎに滋賀県にいて田舎風景の中で、新幹線が停止していた。空は雲が流れ、しんとした田舎道を車とも人とも行き交わずに進み。とある墓地を探して山の中のトンネルを抜けると視界を失うほどの豪雨とバチバチ音がする雹。

午後4時すぎの名古屋郊外の東名自動車道東京方面には遮るもののない地平線から地平線への完全半円で7色が鮮やかな虹がかかった。背景は暗雲だから絵にあるような理想的なものとは違うが。

海老名SAのアジの塩てんぷら。浜名湖SAのうなぎ料理ひつまぶし(いつも暇つぶしと発語するおれ)。近江牛のランチ。鮎の甘露煮。

中2のきよちゃんが「走れメロス」の感想文をどう書くかとはしゃいでいる。読む前に。なぜそのタイトルなのか、走れよメロス、走るかメロス、ではない。しきりにこれはBoys Loveのハナシなのだと言うおれ。世の中だいたいは走っても間に合わずに信頼は失われて友人は殺されてしまう事態が多いのではないか。そもそも妹の結婚式なぞで友人の生命をキケンにさらすメロスって何なんだよリスクマネジメントできてねえだろ、とも。

| 2012年04月01日(日) |