| 西方見聞録...マルコ |

奥の細道から聞こえるシャウト報告 - 2005年06月21日(火)

皆様。ずいぶん前に予告したあめでおさんの法隆寺研究。やっと論文が掲載された法隆寺友の会会報『聖徳』が配布されましたので、ここに謹んで転載させていただきます。

法隆寺はどこから見えるか

法隆寺友の会会員山田あめでお

はじめに

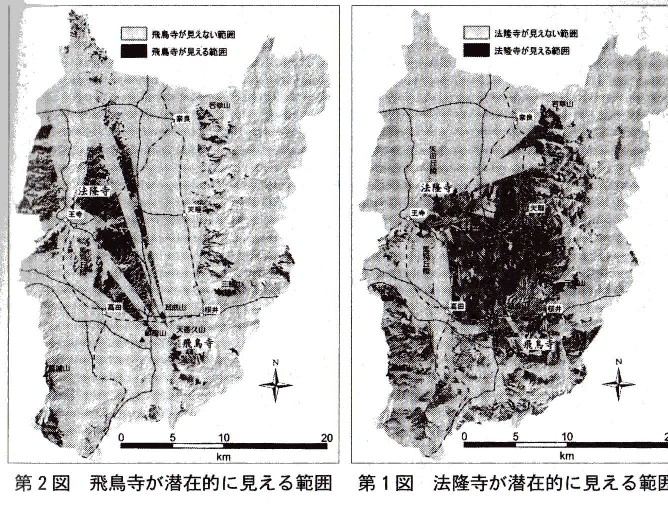

法隆寺は見晴らしのよい場所に立地している。現在法隆寺の周囲にも住宅が立ち並び、境内から遠くまで見渡せるところは少ないものの、西円堂のあたりまで登ると、晴れた日には奈良盆地の南部や大和三山まで見渡す事ができる。このように見晴らしがよいのは、法隆寺が奈良盆地の低地よりもやや小高いところにあり、北方の矢田丘陵をのぞいて周囲に高まりがないためである。法隆寺からの見晴らしがよいということは、奈良盆地の広い範囲から法隆寺を見ることができるはずである。現在は法隆寺周辺だけでなく、奈良盆地には多くの住宅、工場等の建造物があり、それらが視界をさえぎるため。法隆寺を見ることができる範囲は限られるものの、創建当時は現在のような高い建物はほとんどなかったであろうから、より広い範囲から法隆寺を見ることが出来たのではないだろうか。ある場所から見えるか見えないかは、地形と地表面上の建造物等の有無に左右される。障害物の有無については、創建当時の状態を復元する事は難しいものの、地形は当時と大きく変わっていないであろうから、障害物がまったくなかったと仮定した場合の潜在的な範囲は、地形を元に推定する事ができる。幸い、最近のコンピューターおよび、数値地形図の進展により、容易にある場所が見えるか見えないかの判断ができるようになった。小論ではコンピュータと数値標高データおよびその解析ソフトウエアを用いて法隆寺が潜在的に見える範囲を推定した結果および、法隆寺と同時代に建立された飛鳥寺が潜在的に見える範囲を推定した結果を紹介する。

法隆寺が見える範囲と飛鳥寺が見える範囲

第一図に示すように、法隆寺は奈良盆地の広い範囲から潜在的に見えることがわかった。奈良盆地の北西部や奈良盆地南西部では矢田丘陵や馬見丘陵の山陰になるところがあるものの、奈良盆地中央部はもとより奈良盆地北部の若草山から飛鳥、さらには葛城山の周辺からも潜在的に法隆寺を見ることができる。

ただし法隆寺から遠ざかれば遠ざかるほど小さく見えるため、あまり遠いところでは識別できなくなるだろう。奈良盆地内の法隆寺から最も遠いところで約20キロメートル離れているが、20キロメートル離れたところから20メートルの長さのものをみるのは1メートルはなれたところから1ミリのものを識別するのと同じことになり、周囲とはかなり異なる色でないと見つけることは難しいであろう。実際奈良盆地東縁の山辺の道沿いにある桧原神社(法隆寺から約12キロ南東)付近から法隆寺方面を見渡す事が出来たものの、法隆寺そのものを見出す事は出来なかった。これは、遠すぎたためもあるが、法隆寺の堂塔の色が背後の矢田丘陵の森林と調和的であるためでもあろう。現在の法隆寺は背後の森林と調和した落ち着いた色合いを呈するが、創建当時には華やかな彩色が施されていたとすると、かなり遠くからでも見えた可能性はある。

一方、飛鳥寺は潜在的には見える範囲は法隆寺よりも狭く、ほぼ奈良盆地の北西部に限られる(第二図)。これは飛鳥寺があった場所に限らず、飛鳥地域は周囲を小高い丘や大和三山に囲まれており、それらの山陰になる範囲が広いためである。ただし法隆寺周辺では比較的広い範囲で飛鳥寺を見ることが出来、実際法隆寺の西円堂のあたりでは飛鳥地域を見渡す事ができる。

以上のように法隆寺は奈良盆地の広い範囲から見えるのに対して、飛鳥寺を見ることができるのは法隆寺周辺の奈良盆地北西部に限られることがわかった。この結果はあくまで地形に基づいた潜在的に見える範囲を示すにとどまるが、法隆寺創建当時は、高層の建造物がほとんどなかったであろうから、創建当時はここに示した地図に近い範囲で見えていたと考えられる。そうであれば、聖徳太子は法隆寺創建前より飛鳥から法隆寺周辺を見てお過しになったであろうし、また、法隆寺創建以降は、法隆寺を見ながら太子道をとおって飛鳥と斑鳩を往来しておられたのではないだろうか。

(初出:『聖徳』184号 聖徳宗教学部発行 2005年、5月)

、、、とまあ、こんな感じの論考です。

本人はあんまり踏み込んでいませんが、何で聖徳太子が斑鳩を自分の宮に選んだかというと、これまでは難波津への交通の要衝だから、って説明がほとんどだったんだけど、あめでお論考をあわせて考えれば、斑鳩に引っ込んでても、飛鳥からばっちり見えるので「飛鳥朝廷へのプレゼンスを失わない」ってのも大きな理由だったかもしれませんな。(付記:斑鳩(聖徳太子の住居)と飛鳥(職場の飛鳥朝廷があった場所、飛鳥寺のあたり)はかなり距離的に離れており、聖徳太子は遠距離通勤者だったんですわ。この辺には『太子道』といって、聖徳太子が飛鳥まで馬で通った道があり、毎年11月23日には「太子道を歩く集い」ってのが法隆寺主催であります。いつか参加してレポートを書きたいものじゃ。)ちなみにこのあと、聖徳太子の息子の山背大兄皇子の時代、上宮王家(聖徳太子の一家)は政権の主流から外れ、蘇我氏によって斑鳩の宮は焼かれて一族殲滅されてしまうんですが、斑鳩の宮に引きこもってると飛鳥からばっちり絢爛豪華な斑鳩宮&法隆寺が見えちゃって時の権力者はおちおち寝てられなかったのでがつんとやられちゃったのかしら。とか時代ミステリー的想像力が喚起されます。

あめでおさんももちろんその辺は考えたらしいんですが「科学が立証できるところまで明確にするのが私の仕事なので」ということで想像の世界は黒岩重吾におまかせするそうです。

...

|