| 2008年03月31日(月) |

080331_年度末の別れと出会い |

いよいよ3月31日が終わりました。予算年度で言うところの平成19年度の終わりです。

年度の変わり目には卒業や退任、あるいは我々ではお馴染みの人事異動によってたくさんの別れが訪れます。それまでの立場で頑張って職場を支えてくれた先輩の姿を見ると、去られたときに心細くなったりもしますが、新しいチームで乗り切らなくてはいけません。

なかには定年を待たずに家庭やその他の事情で、若くしてこれまでの職場を去らなくてはならない人もいます。これも運命かと割り切りたいところですが、年齢や経験的に油が乗ってきたところでいなくなるというのは、もったいない気持ちで一杯です。

しかしいつまでも引きずることなく、新しい立場での活躍を祈ることにいたしましょう。

そして別れがあるその一方で入社式など、入れ替わるようにして新しい人材が世に送り出されてくる時でもあります。私の娘や甥っ子もいよいよ明日からは新社会人としてのスタートです。

新しい発想と若さに期待が寄せられることでしょう。新鮮な気持ちをいつまでも忘れずにいて欲しいものです。

※ ※ ※ ※

かくいう私も、二十数年前に同期で5人がこの世界に入りましたが、すでに二人は転職をして学究の道に進んでいます。

毎日なんてあまり代わり映えしないような気もしますが、少しずつの違いがやがてそれぞれの道を分けて行くのでしょう。

今年の年度を振り返りながら、明日への誓いを立てるといたしましょう。

| 2008年03月30日(日) |

080330_病室とのコミュニケーション |

昔一緒に仕事をした仲間のM君が病気で入院をすると聞いたのは一週間前のこと。骨の病気なのだそうですが、気が良くて明るい性格のM君だったので、聞いたときはちょっとショックでした。

その話を聞いて早速お見舞いに連れて行ってもらったのですが、会っている分には本人は至って元気。

「思ったより元気そうで良かったよ」

「ええ、やっぱり動かすとちょっと痛いんですけどね」

「入院はまだ続くの?暇だったらブログでもやると良いのに。あ、病院内は電子機器は禁止だっけ」

「それがネット環境が整っていて、パソコンは使ってもいいらしいんです。義妹からも『やるといいのに』と進められているんですよ」

「あ、そうなの!じゃあ是非開設を楽しみにしていますよ。病気は闘いだから気を強く持って勝ってくるんだよ!」

「はい、気持ちは負けませんよ!」

そのときはそんな会話をしましたが、今日その義妹さんからメールが届いて『義兄のブログが開設されました。応援よろしくお願いします』とのことでした。

早速開いてみると…、おうおう、ベッドの上のM君の姿が目に浮かぶようです。片方の腕も手術をしたはずなので、どうやってキーボードを打っているのかなと思いを馳せながら、応援のメッセージを入れておきました。

※ ※ ※ ※

病院も、こうしてネット環境が整えば、様子も分かるし気楽にお見舞いの声もかけられそうです。こんなところでもITは、QOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)の向上に貢献できるようです。

病気になってみると、健康なときには分からない不都合もたくさんありそうです。しかし、ネット環境があれば外の情報も得られるし、孤独にならずに済むというメリットを感じることができます。これもある種のバリアフリーなのかも知れません。

さて、M君。病院の中からのメッセージをみんな待っていますよ。

| 2008年03月29日(土) |

080329_桜の名所 |

この週末が桜の一番の見頃なので、数多くの桜の名所を自転車で訪ね回りました。さて、何カ所の名所を回れたでしょうか。

まずは下北沢駅で降りて、駒場公園へ。ここには旧前田公のお屋敷がありますが、その裏の広場は桜が沢山あるのです。まあ見事な桜の園です。

代々木公園は花見の客で一杯。ただの公園はいいですね。

お次は新宿御苑。こちらは大人200円の有料公園ですが、まあ人、人、人。桜も大木で池にしだれ桜が映えて綺麗です。手前の桜と遠くの高層ビルという風景も東京らしいかも。

そのあとは千鳥ヶ淵、靖国神社、外堀と回ってきましたが、どこの桜も満開でした。本当に気持ちが高揚しますね。

| 2008年03月28日(金) |

080328_東京にないもの、あるもの |

今日も打ち合わせで都内の某区役所へ行きました。

1ヘクタールほどの未利用地があって、そこの利活用方法について意見交換をしました。先方の要望は、「できるだけ管理費をかけたくない」ということ。

いろいろな利用方法を考えたのですが、その中の一つはパークゴルフ場にしてはどうか、というもの。パークゴルフとは、北海道で誕生した比較的新しいスポーツで、芝生の上でゴルフのように球を打って穴にいれるというものです。

北海道ではお年寄りを中心に三世代で楽しめる人気のスポーツで、関東地方では千葉県に12箇所のコースがあるのが一番多く、茨城、神奈川に6箇所、埼玉、群馬、栃木にそれぞれ4箇所となっています。

ところがなんと東京にはまだ一箇所もないのです。およそ無いものなどないであろう大都会ながら、スペースを使うこうした施設がないというのは面白いことです。地方の方が豊かだと言うこともあるのです。

さて、都内で初めてのパークゴルフ場の誕生となるのでしょうか。

※ ※ ※ ※

打ち合わせの後に、帰り道でまたまた花見酒。

飛び込んだ居酒屋はなかなか味のあるメニューを揃えていました。霜降り馬刺しや馬モツなどは他では味わえない自慢のメニュー。本当に美味しくいただきました。

浅草の神谷バーの名物、電気ブランもありましたよ。山手線の駅毎に馴染みの店があるというのもいいかも。

パークゴルフ場はないけれど味のある居酒屋はあるというお話でした。

| 2008年03月27日(木) |

080327_桜の季節 |

打ち合わせで夕方に池袋へ行きました。

仕事が終わって駅前をぶらついていると、公会堂の前で満開の桜が目に飛び込んできました。あまり気付かなかったのですが、もう開花どころか平均で五分咲き以上の開花率のようです。

公会堂の前の公園にも太い桜の木があって、行き交う人たちの目を楽しませていました。

ついつい嬉しくなって近くの居酒屋で一杯。今年最初の花見酒というところです。こんな日は飲まずにはいられません。普段は理由もなく飲む私ですが、今日は花見という立派な理由があるというものです。

この調子では、この週末が一番の見頃で、来週末になるともう散っていそうな勢い。この週末に花見の名所を駆けめぐるとしましょうか。

気もそぞろな季節です。

| 2008年03月26日(水) |

080326_お米のちょっとした話 |

読者の「アンコメ長坂」さんから、こんなコメントをいただきました。

「少しの時間でしたがお話しできて嬉しかったです。

土鍋炊飯は、誰でもできる気軽さと、飯炊きが道楽になる趣味性、奥深さがあります。そうやって色んな米を炊くことで産地や栽培者に思いを馳せてみると、色んなことが見えてくるスーパーツールですよ。

また、お会いできる時を楽しみにしてます」

アンコメさんとは、ほんの3分間くらいしかお話が出来なかったのですが、やはり話題はお米の話。

「こままささん、ときどきブログを見させてもらっていますが、土鍋の加減はいかがですか」

「上手に炊けたときは最高ですね。でもお米によって水加減が随分違いますね」

するとアンコメさんは「そこなんですよ!」と声が大きくなりました。

「一度一合のお米を水を吸わせる前と後で重さを量ってみてください。お米って一合カップで量りますが、それって体積で量っているということなんです。でも同じ体積でも随分水を吸った後の重さは米の種類によってすごく変わるものなんですよ」

「あ、なるほど。体積と重量をまぜこぜにして量っているんですね」

「そうなんですよ。そうして適切な水の量で上手に炊けると本当に美味しいご飯が食べられますよ」

※ ※ ※ ※

お米は体積で量っているのに売るのは5kg、10kgと重さで売られているんですよ、とも。

お米の話も奥が深いのです。

アンコメさん、次にお会いするときはもっとお米の話を聞かせてくださいね。

| 2008年03月25日(火) |

080325_まちづくりと神社 |

まちづくりと神社の関係について伺いに、東京都神社庁まで行ってきました。東京都神社庁と言うのは東京都内の神社を取りまとめている組織です。

神道にも天理教や大本教などのように、教派神道と呼ばれる独立した教派がありますがそうしたところ以外の、ごく普通に町の中にあるような神社が属しているのが神社庁なのです。

今日の趣旨は、まちづくりの中で神社側の関係者は神社の境内という土地をどのように考えているのか、という問題です。こちらのMさんという事務局長をお訪ねしたのですが、なかなか興味あるお話が聞けました。

* * * * *

まず東京都神社庁に登録されている神社ですが、都内全体では1200社、23区特別区内に限ると600社があるそうです。

「神社の数の増減はどのような状況ですか?」

「やはり少しずつ減っていると思います。ただし減るという言い方はいろいろあります。基本的には一つの神社は単体の宗教法人なのですが、氏子が少なくなって支えきれなくなったりすると、近くの神社に本務神社になってもらって法人格をまとめるということをするのです」

「そもそも宮司さんが常駐していない神社も多いでしょうからね」

「そのとおりです。そうした神社は普段宮司はいなくても、必ず本務神社というところが面倒を見る形になっています。そうして法人の数が減ってゆくんです」

「銀座などを歩いていると、ビルの中に組み込まれた神社があったりしますが、ああいうところもそうしたところでしょうか?」

「いえ、なかにはもう完全に神社庁の系列から抜けてしまった単立法人になってしまったところも多いですよ。たとえば靖国神社だって神社庁の系列には入っていない単立法人ですからね」

「なるほど。まちづくりで言うと、道路拡幅などで神社の土地が削られるということも多いのではありませんか?」

「まったく困ったことに、そうしたことは多いです。神社庁に属している神社が土地を処分するときには上部機関の許可が必要なのですが、突然事後承諾的な書類が上がってくることがあって困ります」

「なぜそんなことが?」

「宮司が常駐していない神社に多いケースですね。役員総代を地元の町内会長さんあたりが兼務でやっていたりすると、まちづくりのためには仕方がないか、ということで案外深く考えずに話を進めたりされるのです。ときどき国土交通省にもそのようなことがないように、というお願いの文書を出すのですが・・・」

* * * * *

「ところで神社に対する信仰の念は、年々低下しているとお考えですか?」

「先日、神社にいましたら小学生くらいの子供から『お坊さん、ここは何というお寺ですか』と訊かれました。これにはびっくりしましたよ」

「それはちょっと驚きですね」

「ええ、やはりわが国のアイデンティティを形成している宗教的文化を軽視しすぎた結果ではないでしょうか。新年度から学習指導要領が変わって、社会科のなかで『宗教に関する一般的な教養』が重視され、祭りなど宗教の社会生活における役割などについては教えられるようになるということですから、そのあたりに期待をしたいものですね」

* * * * *

「神社の氏子ネットワークが地域の防災に役立つということがあるように思うのですがいかがですか」

「確かに氏子ネットワークが強力なところは、災害時にも力を発揮するといえるでしょうね。逆に、阪神淡路大震災のときに、マンションに住んでいて氏子でもなんでもなかったのが、瓦礫の片づけで地域の人と始めて顔を合わせて会話をするようになり、地域がまとまるようになったという話も聞きました。地震の揺れで神社も倒れたり崩れたりしたなかで、自分たちの家の片付けもありながら、神社の片付けにやってきてくれた住民もたくさんいました。神社からのお願いなどとてもできない状況下だったにも関わらずです。そうしたことを鑑みると、まだまだ現状も捨てたものではないし、災害も逆手に取れば地域のコミュニティの大事さに気づくきっかけになるということだってありそうに思いますよ」

* * * * *

神社は境内の樹木などを考えると都会の中の貴重な緑の拠点でもあり、地域の信仰を通じたコミュニティの中心です。歴史や由緒を考え合わせると観光の拠点にもなりうる財産でもあります。

まちづくりの重要な要素として、語られずにすむわけにはいきますまい。

このテーマは今後も追いかけてみたいと思います。

| 2008年03月24日(月) |

080324_社会人大学院 |

今日は、四月から学業のために休業する職員の壮行会が開かれました。

同僚のKさんは、仕事をしながら大学の試験を受けて、無事合格したのです。

授業を受ける大学は政策大学院大学で、まちづくりの勉強をすることになっています。一年間のカリキュラムで講義を受けたり演習、論文執筆などがあるのですが、過程をクリアすれば一年で修士の資格が得られるというもの。

残される人間はやや不安が残るものの、旅立つ同僚にエールを送りたいと思います。

Kさん、頑張ってください。

| 2008年03月23日(日) |

080323_幻の銘酒「花の香」復活プロジェクト |

夕べは掛川市内のホテルへ宿泊。真っ昼間から夜まで随分飲みました。ふー

快晴の静岡県、今日は掛川と合併した旧大東町土方地区にある、「開運」で有名な土井酒造で、あるイベントが開かれるので参加してきました。

そのイベントとは、「新酒の蔵出しと陶酔の宴」で、かつてこの土方で明治初期まで造られていた幻の銘酒「花の香」を蘇らせて、その蔵出しが行われるのです。

かつての蔵元「かごのはな」の子孫で、東京学芸大学学長の鷲山恭彦さんが、地元の土井酒造に復活を打診して「花の香楽会」という地元の活動団体が立ち上がり、このイベントを主催しています。土井酒造の敷地をお借りして開かれたこのイベントには約250人以上の参加者が集まりました。

土井酒造の社長さんからもご挨拶があって、「かつては3万はあったという各地の蔵元も、今や1800になってしまいました」とのこと。地元に伝統的な酒蔵ということは一つの財産なのです。

社長さんに今回のお酒「花の香」について伺ってみました。

「どういうお米を使っているのですか?」

「県で造って知事が名付けたという『誉富士』という優秀な酒米75%と、これに地域の皆さんが田植えをして草刈りから収穫までしてくれたコシヒカリ25%のブレンドです。これらを精米歩合55%まで削っているんですよ」

「幻のお酒の復活だそうですね」

「はい、でも古式の製法どおりやっても、やはり現代人の味覚に合わないといけません。昔は蔵ごとに独特の酵母菌が浮遊していてそれを捕まえて酒にしていたものですが、今ではやはり栽培した優秀な酵母がありますから、そうしたものを使ってはいます。しかし地域人たちの力を借りて米だけのお酒に仕立てました」

地域の人たちの汗をとけ込ませた幻の銘酒の復活です。

※ ※ ※ ※

さて、今日の私の役割は、このイベントで振る舞う蕎麦打ちのお手伝いというわけ。全体の企画は、地元の蕎麦打ちの先輩格の知人が主催してくれているのですが、打ち手として参加しつつこのイベントを取材しようという目論見でした。

普段打っていないために一玉めは少し太い蕎麦になり失敗気味。反省した二回目は少し調子が出てきました。もう二、三玉打つともっと調子が出てくるところですが、掛川蕎麦研の仲間と打ち、茹でて振る舞っているうちに蕎麦の売れ行きが良くて粉も汁もなくなってしまいました。

蕎麦打ちでのストレス解消はそこまででしたが、何より昔お手合わせをした懐かしい蕎麦打ちの先輩たちにも会えて嬉しかったです。

会場にはかつての合併協議会でご一緒した方や何かとお世話になった人たちが沢山いて、「なんだ、来てたの」「やいやい、懐かしいなあ、来てくれてありがとう」と迎え入れてくれます。ここは不思議なホスピタリティに満ちた場所なのです。

それでは土井酒造の銘酒「花の香」をどうぞよろしくお願いします。

| 2008年03月22日(土) |

080322_掛川ライフスタイルデザインカレッジ終了式 |

朝の電車で掛川へ。今日はNPOスローライフ掛川で実施していた実践講座である「ライフスタイルデザインカレッジ」の終了式があるのです。

ライフスタイルカレッジとは、ある面ではカルチャースクールのように講師を招いてお話を聞き教養を高めるということもあるのですが、ここが重きを置いているのは「実践する」こと。

特に、自然を感じ地域の中で暮らしながら「足を知る心」をもとう、ということが合い言葉になっています。

実践の項目は、カヤッキング、フライフィッシング、トレッキング、サイクリング、オーガニックファーミング(有機農業)、ネイチャーフォトグラフィー、ダッチオーブンクッキング、茶と器学、Nippon学といった項目。しかもこれらを決して安くはない受講料を払ってもらいながら主体的に参加してもらおうというのです。

どれもエネルギーをあまり使わない、環境に優しい活動ですが、良き仲間との出会いを経ながら一年の活動をしてきた皆さんは、何かが変わったという印象を与えてくれます。

※ ※ ※ ※

午前10時から始まったミーティングでは、この一年間の活動をスライドで流しながら、活動に参加した人たちからの感想が述べられました。

「美味しい魚が食べたい」という一心で始めたフライフィッシングが「こんな世界があったんだ」と驚いた女性がいるかと思うと、「自分の都合でやろうと思ったら大失敗だった」と反省しきりの、オーガニックファーミング受講の男性がいました。

「パンクの直し方から教えてくれるサイクリング講座で安心でした」という女性がいれば、Nippon学で雅楽の演奏を聴いて「参加者が少なかったのがもったいなかった」と悔しがるスタッフ、さらにはお米の炊き方を説明していて「俺って良い仕事をしているなあ」と感極まって自分で涙を流したという講師まで。

いやはや、この一年の思いを数分にまとめるのは大変なようです。

※ ※ ※ ※

これだけモノが豊かになった社会に生きる我々は、ものを持ったり(have)、手に入れる(get)ことは簡単です。お金を払えばネットででも運送屋さんが運んでくれる時代です。

しかしそのような一瞬で出来てしまうことではなくて、一年間かけて実践をすることで初めて到達できる高みに至るような、変わった自分になる(be)であろうとするのが、このライフスタイルデザインカレッジなのです。

新年度は、6月からの開講です。さて、どんな出会いがあるでしょうか。

※ ※ ※ ※

ミーティングの後の立食パーティでは、余興にがまの油売りまで登場。オーガニックファーミングの収穫野菜付きとのことで思わず買ってしまいました。危うく売り切れるところでした{/face_ase2/}

芸達者な人はいるもんだなあ。

| 2008年03月21日(金) |

080321_初めは小さな窓から |

朝は少し寒かったものの、日中は気温も上がって少し暖かくなりました。東京の桜開花予想日はもう来週に迫りました。

さて、明日から一泊二日で掛川へ行ってきます。明日の土曜日は、NPOスローライフ掛川の活動だったライフスタイルカレッジの卒業式。一年間の成果を分かち合いながら、たくましくなった受講者の皆さんの顔を見てこようと思います。

お茶を学ぶのに、器を焼き物で作るところまで行ってしまう講義とは、いったいどのようなものでしょうか。小さいと思った窓を開けてみると、大会が広がっていた、なんてことが多いのです。

そして明後日は、市内で造り酒屋をやっている知人のお宅でお酒の蔵開きがある、というので覗いてこようと思っています。やはり蕎麦打ちをしている知人の団体が応援に回ると言うことで、掛川の蕎麦研もお手伝いとしてかけつけます。

お互いに団体同士が切磋琢磨して腕比べをするというのは刺激的です。微妙に蕎麦の打ち方も違ったりして、流派の違いが分かることもあります。

酒、蕎麦、器…と、いろいろな要素が揃ってきたような気がします。あとは書、友、家…と世界が広がりそうな予感。

どんなに小さくても、初めは小さい窓を開けるところから始まるのです。

| 2008年03月20日(木) |

080320_「公務員クビ!論」を読む |

朝から関東地方は冷たい雨。外に出る気もせず、家計簿をつけたり名刺の整理をしてあとは読書三昧。まあこんな日があっても良いのでは。

中野雅至著「公務員クビ!論(朝日新書)」を読みました。ショッキングなタイトルで、首が気になる公務員が手にしそうな本で、思わず私も買いました。

著者の中野さんは、現職は兵庫県立大学の助教授なのですが、社会人人生の中で全ての種類の公務員を経験しているのだとか。

すなわち、就職は奈良県の市役所だったのですがその後国家公務員Ⅰ種試験に合格して当時の労働省へ入省、出向で新潟県庁で働き、ハローワークと労働基準監督署も経験した後、本省の課長補佐の時に退職をしたのだそう。

そうした経歴を買われて、官房長官主催の「官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会」の委員としてもご活躍なのです。

ちょっとショッキングなタイトルに比べると内容は至って真面目で、公務員の受難の時代を哀れみつつ、国民に理解を求めることが多いようにも読めます。

本省での超過勤務の厳しい実態と、高い要求レベルから結構やらなくてもよい仕事も多かったりというその内容まで、良く描いてくださっています。

しかしその一方で、不真面目な公務員が存在するというあたりにも厳しい指摘はしています。やはり公務員が志を持って働かないというのではどうしようもないわけ。

結局のところ、公務員論というよりはそこここでの組織活性化論なのかもしれません。

※ ※ ※ ※

その上で、まず公務員制度改革はなぜ難しいのか、という点に触れています。

そのはじめは、①公務員制度を抜本的に改革したときの効果の不確定さ、を挙げます。なんだかんだ言っても、日本の公務員は基本的には真面目で優秀なのです。国際比較をしたって決して引けを取りません。それなのに中途半端な改革をして「角を矯めて牛を殺す」ということになってはよろしくない、というのが一点目。

次が②現在の公務員制度はそれなりに機能している、と言うこと。不祥事があれば目立つものの、全体として「機能不全」とまで落ちているわけでもあります舞う。

そして③は改革のモデルがない、ということ。諸外国では国柄に沿った様々な改革が行われていますが、それだって必ずしも成功というわけでもありません。どうしたらよいか分からないのに、政治家もなかなか踏み込もうとはしません。まして、様々な服務規程の廃止と労働権の付与まで踏み込むには、その影響がどれくらいかはっきり言って分からないのです。

※ ※ ※ ※

しかしながら著者は、そうした改革が難しいとしてもやはり向かう先は「官民統一」を行った上で「官民流動化」へと進めるべきだ、と主張します。

官民統一とは、公務員と民間企業で働く人との労働条件を限りなく近づけると言うこと。それはやはり競争原理を導入して活力を取り戻すということが大事だからと考えているからに他なりません。

そしてそのうえで、官民の人事交流を進めるべきだ、というのですが、アメリカのように政権が交代するたびに数千人単位で変わる、というのではなく、人材交流を進めて、官が民の現実を知り、民が官の現実を知るというお互いの相互理解を進めることにメリットを感じているのです。

防衛や警察などは例外としつつも、案外面白い提案かも知れませんね。公務員だって一度は民間人になってみたいと思う人は多いはずですから。民間の方もどうぞ公務員になってみてくれると良いのではないでしょうか。

※ ※ ※ ※

最後に著者は、公務員の世界は無駄が発生せざるを得ない!と言い切ります。その理由を、「役所と言うところは民間企業に比べて考慮すべき価値基準があまりにも多いから」という理由を挙げます。

確かに各種の法令や次から次へと出てくる各種の基準に基づいて、説明責任を果たしつつ、記録を残しつつ、間違いがないという前提で物事をただしく進めるというのは容易ではありません。

守る方は敵(住民)がどこから攻めてくるのか分からず、全方位的に専守防衛に努めているのですが、やはりどこかに手や気遣いの回りきっていないところが生じるものです。

まして、そうしたことが過去に遡って指摘されたりすると、いかにも多年にわたって業務を不真面目に行ってきたという印象が植え付けられます。そしてそれに対して耐えながら改善を進めなくてはならないのが現代の公務員の姿です。

まさに公務員冬の時代と言えそうです。

官も民もお互いを批判しながら、ある種の憧れを互いにもっているもの。それは単に「隣の芝生は青く見える」だけなのだと思うのですが。

それでも親が子供になって欲しい職業の第一位は公務員。

さてさて、公務員になったほうが良いのか悪いのか…。

世の中には、楽してお金がもらえる仕事なんて無いのですがね。

| 2008年03月19日(水) |

080319_市場原理主義とグローバル経済と |

久しぶりに本屋さんへ行きました。知的うっ憤がたまっていたのか、思いの外本を買い込んでしまいました。

今の興味は「市場原理主義とは何か」ということと、「グローバル経済とは何か」ということで、これらに関する書物を買い込みました。なかでも東大経済学部教授の神内直彦さんは今の政府の市場原理主義経済に行き過ぎたところがあるというスタンスで、「経済学は国民を幸せにしなくてはならない」という論調を貫いています。

経済学とは少し違うけれど、神内先生の財政学の本を読んで、やはり市場原理主義をあらゆる領域で推し進めることには間違いがあると思い始めています。

たとえたくさんの敗者を生み出したとしても、一部の勝者がいれば、その数少ない勝者に社会をリードしてもらうというのは聞こえが良いのですが、結局そこで得た富を再配分する機能が弱まってしまったのでは、単に勝ち組を潤すだけに終わってしまっているだけです。

市場原理を推し進めたのはレーガン時代のアメリカと、サッチャー時代のイギリスであり、それらがいっときでも経済的に成功をしたかのように見えたことで日本も遅れてその方向に舵を切りました。

しかし例によって単に熱くなってヒステリックに市場原理主義を推し進めすぎて、その弊害が出始めていると言うことに対して冷静な議論が必要なところまで来ているのではないでしょうか。

一部の金持ちの陰に累々たる貧困という経済格差を放置していては社会の安定を欠くことになります。その貧困という結果を個人の努力と才能のせいにして、自己責任という単語を都合よく使いすぎているのではないでしょうか。

経済格差に学力格差など世の中は格差ブームですが、格差を語る人たちは勝者の側に立っている人たちが多くて、「ブーム」などと、あたかもいっときの現象であるかのように語りすぎています。

ブームが去った後には取り返しのつかない社会が広がることになるのではないか、という不安と懸念が日々増しています。

そしてそうしたことに正しい理解を持とうと思ったら、まずはその現象について勉強をしてみなくてはなりません。そんな書物を買い込んだので、これらを読み込んでこれからの処方箋を識者たちがどのように描いているのかを学んでみようと思います。

本を買いすぎて私の財布も少し貧困に陥っていますが…。

| 2008年03月18日(火) |

080318_後輩、アフリカへ赴任する |

一週間前からは飛んでいる花粉の量がさらに増えているようです。予防のための薬を飲み、目薬を差していてもなお症状が出てきます。

もう少しだけ耐えなくては。

この4月からアフリカの国へ外交官として勤務する後輩の壮行会…という名目で一杯飲みました。

赴任地は一部で内戦も起きている国なのですが、本人は「危険な場所はある程度分かっていて、そこへ行かなければよいそうですよ」と務めて平静を装っています。

それでも「予防注射はしたのかい?」という問いに、「ええ、家族も含めて十数種類の注射を打ちました。ポリオなどは昔打った予防注射の効果が消えているときもあるそうで、全部チェックして足りないものを打ちました」とのこと。

外国は、日本と違うという意味では大変かも知れませんが、逆に日本を飛び出してみることで視野が格段に広がることでしょう。頑張って現地の発展と日本の地位向上に貢献してきてください。

…というわけで今日も飲み過ぎました。う゛〜う〜{/hiyo_shock2/}

| 2008年03月17日(月) |

080317_書見台は便利 |

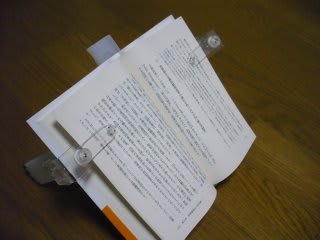

本を読むのに、手を離して読める道具が書見台です。

英語ではブックスタンドと言いますが、良いのを探していて見つけたのがこれ。株式会社エジソンの折りたたみ式携帯用書見台で、その名も『ほんたった』という見たまんまの商品です。

素材はポリカーボネート製で、ページを抑えるところは透明なので読みやすく、たためば細くなって付属のソフトケースに入るので持ち運ぶのにも便利に出来ています。

本全体を抑える太くて強いバインダーと、読む分のページを押さえる弱いバインダーを組み合わせているところが工夫しているところ。

押さえが強すぎると読んだページを入れるのに苦労しますからね。

小さな文庫本からA4サイズの大きさまで、厚さは約4センチまで対応できます。本を見ながらキーボードを打ち込むのにも取っても便利です。

気になるお値段は、東急ハンズで1,800円+消費税分で1,890円なり。高いと思うか安いと思うかは、あなた次第です。

| 2008年03月16日(日) |

080316_「鬼」がつく神社 |

昨日に続いて暖かい一日となりました。

こんな日は自転車を持ちだして東京ツーリングです。今日は新宿区内をぐるりと巡りました。新宿区にも変わった神社が結構あるのです。

まずは新宿歌舞伎町の北のはずれにある稲荷鬼王(いなりきおう)神社へお参り。ここは読んで字のごとく、神社の中になんと「鬼」という言葉が使われていて珍しいのです。

その由緒は江戸時代初期に稲荷神社が建てられ、約百年後の江戸時代中期にある百姓が紀州熊野で病気になったときに平癒した感謝から鬼王権現を勧請し、さらに百年後にこの二柱を合祀して稲荷鬼王神社が誕生した、ということなのだそう。

しかし現在紀州熊野にも鬼王権現という神社はないため、鬼の名が付く神社は全国でもここだけとか。ここでの「鬼」は神や力のパワー象徴であり、悪いという性格を帯びた意味は含まれていないのです。

ですからこちらでは節分の豆まきの時にも「福は内、鬼は内」と唱えるのだそうですよ。これまた珍しいですね。

こちらの稲荷鬼王神社には境内に水琴窟(すいきんくつ)が二つも設置してあります。水琴窟とは、地中に大きな瓶を逆さまに据えて、そこに上から水のしたたりが落ちるようにしかけてあるもので、水滴がおちる「ぽちゃん」という音が瓶の中で反響して透明感のある音が楽しめるという仕掛けです。

ひしゃくで水を水の落ち口に注ぐと音が聞こえるのですが、張り紙には「一度にたくさんの水をかけては無粋です」とありました。やんわりと注意を促すのに「無粋です」と言う当たりが粋じゃありませんか。

竹筒から聞こえる音はとっても粋でした。

※ ※ ※ ※

さてお次は皆中稲荷(かいちゅういなり)神社です。

こちらは、天文二(1533)年九月に武蔵の国躑躅ヶ丘(つつじがおか=今の新宿区百人町)に稲荷の大神が出現し、九月二十七日に稲荷の大神を神社に奉斎という口碑伝承による社伝が残っているのだとか。このとき以来、この稲荷神社は新宿の枢要な神社としての地位を与えられ地域を見守ってきました。

時代は下って徳川時代の寛永年間(1624〜1643)に、鉄炮組百人隊をこの地に駐屯させ、土地の名前も百人町と名付けられるようになりました。

そんな当時、鉄炮組与力が射撃の研究に精魂を傾けていましたがなかなか鉄炮の弾が当たらず苦心していたのですが、ある夜夢枕に稲荷之大神が現れて霊府を示されました。

翌朝不可解なままお参りを済ませてから射撃を試みたところ、これが百発百中、見事な進境に驚いたとのこと。これを目の当たりに見た旗本の士たちも競って霊府を受け射撃を試みたところ、これがまたことごとく的中したと伝えられています。

この話が近在に伝わり、世人はこの神社を「皆中(みなあた)る」の稲荷と称するようになり、以後「皆中稲荷神社」と呼ばれるようになったとのことです。

※ ※ ※ ※

今でも警察官や自衛隊など射撃を生業とする方の参拝は後を絶たず、中にはお参りをして射撃の大会で優勝をしたと報告に来る関係者もいたとか。

また「あたる」ということから、宝くじや賭け事などに願い事をする参詣者も多く訪れるとのことです。

境内の中には新宿区の保存樹木が多いうえに、躑躅などの鉢花も沢山置かれていて、大都会のちょっとした緑のオアシスになっています。都会の緑の拠点としては目立たないけれど神社は結構大きな貢献をしているはず。大切にしたいですね。

お守りは的に当たる矢を象ったもので、ありがたく買い求めました。宝くじと一緒にしまっておくことにします。

| 2008年03月15日(土) |

080315_鬼太郎、目玉を抜く |

二週連続して週末が使えなかったので、今日は一日家の片づけと掃除に費やしました。ちょっと手入れを怠ると随分汚れているものです。

ネットでニュースを見ていたら見出しに「CO2をG2Oで」と書かれていました。CO2は二酸化炭素の削減問題だろうと予想はつきましたが、G2Oとはなんだろう?

単純な打ち込みミスかと思ってよく考えてみたら、千葉で開かれている、20カ国の財務大臣・中央銀行総裁会議の略称の「G20(ジー・トゥエンティ)」のことでした。

洞爺湖サミットに先駆けて、環境問題もこのテーブルで話題にしておこうというお話なのですが、CO2(シー・オー・ツー)の後にG2Oと書かれると「ジー・ツーオー」かと【読みまつがい】をしてしまいました。

G20のGとはグループの頭文字のGなのですが、英文のホームページには"G-20"と"-(ハイフン)"が入れられていますから、外国人も間違えやすい文字の並びだということなのでしょうね。

日本語もハイフンを入れれば分かりやすいのしょうけれどね。

※ ※ ※ ※

【読みまつがい】をもう一つ。

同じくネットのニュースを斜め読みしていたら「鬼太郎が目玉を抜く」とありました。

最近深夜アニメで原作に近い、おどろおどろしい「墓場の鬼太郎」のアニメを放映していると聞いていたところです。水木しげる原作のマンガの「墓場の鬼太郎」では、鬼太郎の左目から目玉おやじが飛び出してきて驚いたものです。

そんなシーンがアニメでも登場したのかなあ、と思いながら(そんなことがニュースの見出しになるのか?)と思い直して記事を読んでみました。

すると「鬼太郎めだまを抜く」は【読みまつがい】で、正しくは「鬼太郎のだめを抜く」でした。

"のだめ"とは、音楽マンガで人気となった『のだめカンタービレ』の略称で、これまた深夜アニメで人気となったのでした。そして今回はこの鬼太郎のアニメが、同じく深夜アニメで人気だった『のだめカンタービレ』の視聴率を『抜いた』ということだったのです。

「のだめ」のことはドラマで見て知っていたのですが、「鬼太郎」と「のだめ」は結びつくイメージを持っていなかったので、結びつく「めだま」だと思ってしまったわけです。

とんだ勘違いで、自分でも笑ってしまいました。

「鬼太郎、目玉を抜く」ってシュールで結構良いと思うんだけどなあ。

| 2008年03月14日(金) |

080313_NPOとスローライフ |

ちょっとした昼食会にお誘いを受けて昼に出かけてきました。

昼食会では、ある自民党の国会議員のA先生からNPOの誕生から今後についてのお話が聞けるというので楽しみにしていたのです。

NPO法人は平成10年3月にできた特定非営利活動支援法(通称NPO法)によって法人格が与えられるようになりました。それ以前は、何人かが集まって会を作り公共的活動をしようと思っても、会の名前では電話一本引くことができなかったのです。

この法律によって、法人の立場で契約をしたり電話を引いたりといった法人活動が行えるようになったのです。

こうしたことに熱心だったのは、今は野党系の女性議員だったとのことで、最初は市民活動支援法を作ろう、と言っていたのだそう。

それに超党派で支援をしようということで、A先生も加わって勉強を重ねていたのだそうですが、そんなある日、ある大物の先輩代議士が「・・・A君は、市民活動支援法を応援しているようだが、『市民』とは野党が使う単語であって、自民党は『国家国民』を大事にする党である。A君には国家感が足りない・・・」などと言っているのを聞いて、「そうなのかなあ」と思ったということをエピソードとして披露されました。

いわゆる「市民」という立場で規制の秩序に一石を投じている方もいるようですが、そこから議論と一定の秩序に導かなくてはならないのが現代民主主義でもあります。

「市民」と「国民」とが対峙するような関係に捕らえられているというのは興味深いですね。

* * * * *

A先生は東北の片田舎出身で、ふるさとの地域にはまだまだ地域コミュニティが残っていると感じています。しかしそれも次第に崩れ始めていることを感じているとも。

田舎で絆が強いと感じるのは、まず神社の氏子をはじめとした宗教団体、次が消防団、PTA・・・などがあるといいます。

「地区では学校の学区対抗マラソン大会などが熱心で、そういうところは地域コミュニティがよく運営されているんです。だから、教育バウチャーなどと言って、『誰でも好きな学区に行ってよいですよ』などということが行われると、これは地方の秩序の破壊に繋がるので、地域では反対が多かったのです。自民党もこれを進めようとしたけれど、地域にとっては大変なことになるところでした」というお話もされました。

教育バウチャーが、地域の秩序を破壊するという側面があるというのは意外でした。

それでいて私自身は、地方の都市にずっと住む人達の中には、町内会などの地域秩序にがんじがらめになって、一生続く先輩後輩の関係の中で才能を埋めさせてしまっていることもあると感じています。

地域の人達にとっては、土地に根ざした地域秩序と、土地を越えてある目的意識で自分のやりたいことの同志を募り、広い範囲で活動をするNPO活動というこのバランスが大切なのです。

* * * * *

一方で日本社会は、市場化を進めてさまざまなサービスや商品が市場で調達できる社会を目指してきました。塾という教育サービスも、それまでは家族が支えてきた介護も介護サービスとして市場が供給してくれるようになったのです。

それはそれですばらしいことなのですが、日本の片隅には市場だけでは距離的に、あるいは費用的に市場化が行き渡らない場所が残ってしまいます。

いわゆる過疎といわれるところがそうです。市場化に頼り任せてしまうことで、一人一人が家族の中で無償で提供していたサービス能力が失われています。実際にはどこでも市場によるサービスを調達できるとは限らないのです。

そういうところにあって、市場と家族の無償労働の間に位置できるのがNPOなのかもしれない、と思うのです。

一人一人がやはり自分ができる能力を失わず、それを家庭内にとどめずに地域に貢献するのです。ここでのポイントは、自分自身がたとえ安くても売れるサービスを提供できる能力を保持しておくべきだということです。

それが市場化に対抗する唯一の手段であり、それを皆で集まって行うのがNPO活動というわけです。

「スローライフ」の本当の意味はじつはここにあります。効率化で早く安く提供される市場サービスが届かない地域で、人々が自分も能力を提供して力をあわせて生きてゆくことへの覚悟こそ実は「スローライフ」なのだと思うのです。

* * * * *

何でも効率化してビジネス化にする「市場化社会」は実にダイナミックで躍動的です。才能のある人は自分の才能と労働を広い市場で売ることでお金持ちになることができます。

そんな市場化が機能するのが、人がたくさん集まっている都市であり都会です。市場化社会では、多くのチャンスを求めて人はどんどん都市に集まります。過疎の本質とはまさに「市場化社会」というコインの裏側です。

それが憧れの「市場化社会」で、日本はそれから逃れるべきでもありません。しかし、それがどこまでも行過ぎて社会の格差はひずみが大きくなりすぎると社会が不安定になります。

社会から信頼や忠誠の心が失われます。その危険性のバランスを見抜く眼力が政治家にも求められているといえるでしょう。

「市場化」は有用な価値観ではあるけれど、世の中の何もかもを

市場に任せて市場化が絶対的な価値観を持つことは誤りだと思います。

行政には、市場化による効率化だけではなく、安定した社会を目指すための活動が必要です。NPO活動もそんなことの一つであることは間違いありません。

自分の能力がどんな役に立つのかを考えてみてはいかがでしょうか。

今日はNPOと地域社会について考える良い機会となりました。

| 2008年03月13日(木) |

080313_SNSの可能性 |

地域SNS研究会の報告会があったのだそうで、研究会参加者が夜に集まるとのこと。

SNSとは、「ソーシャル・ネットワーク・システム」の頭文字をとったもので、地域の中で住民同士が連絡を取ったり情報を交換したるするための専用のサイトを使おう、という動きのこと。

市民全員がこれに入ってくれれば、回覧板を回したり市民広報なども配布しなくってもよくなる、なんて夢もあるのですが、なかなかそこまでは行きません。まずは使える人達だけでも結び合ってみて、そこから何が生まれるのかな、という段階です。

こうした動きを総務省が応援していて、地域SNS研究会が立ち上げられたのですが、いち早く掛川もこの研究会に参加して補助金をもらいながらモデル的な事業を行ってきたのです。

今日はこれまでの調査の報告会で、私も以前に一度懇親会に参加したことから今回もまた参加させてもらったのです。会場はいつもの神田の「亀吉」という飲み屋さんです。

* * * * *

以前にもお会いした方たちもいて、皆さんそれぞれの地域でSNSを立ち上げて運営をしている名の通った方ばかり。実はすごい人達の集まりだったりするのです。

話題はいろいろなところに及びましたが、私自身わからないことは、双方向の発信が誰でもできる社会が「Web(ウェブ)2.0」などと言われていますが、これで世の中がどう変わるのだろうか、ということ。そこで総務省の方に伺ってみました。

「実際、Web2.0で、世の中はどう変わるとお思いですか?」するとその方からは

「そうですねえ、どう変わるかという予測は難しいですね。それよりは、実際そういう能力を社会が身に着けつつある、ということのシンボリックな言い方が『Web2.0』ということだと思います。だから何かが変わっているんだ、と思うだけで良いのではないでしょうか」

「なるほど、そうしてだんだんにパソコンや携帯で通信をすることが当たり前の人達が増えてゆくなかから新しい秩序やビジネスが生まれてくるのかもしれませんね」

「そうですね、それを予測なんかするよりも、実際に使ってみて便利な社会につなげる工夫をするほうが良いと思います」

* * * * *

日本という国はどうも悲観主義に傾きがちで、「○○が危ない」「○○に備えよ」といった論調に目が行きがちです。ある程度の楽観的な見方をして、新しい技術で少しでも便利な社会を創造するほうが良いかもしれませんね。

さて、SNSを上手に活用して幸せなまちを作れるのは誰でしょう?

それはきっとあなたであり、私なのです。

| 2008年03月12日(水) |

080312_震災の記憶 |

わが機構の職員向けセミナーに参加しました。本日のタイトルは「震災復興事業に学ぶ」

平成7年1月17日早朝に発生した都市直下型地震である阪神淡路大震災は、死者6,434名、家屋の被害は前回約10万5千棟、半壊約14万4千棟、一部損壊39万棟という未曾有の被害をもたらしました。

災害発生のパニック時から、被災者の救出、被害状況の把握へと段階が進むと復旧、復興に向けた活動が始まります。

災害からの復興は、特に建物被害が大きい地区にあっては、単純に元のままの建物を建てるのではなく、従前権利者の財産価値を守りながら、新たに街路や公園などの都市施設を充実させ全体としてのまちの価値を高めるようなプログラムが求められます。

当時この災害復興のために「震災復興事業本部」が立ち上げられましたが、機構はそうしたまちの復興活動に人材を投入し、あらゆる事業手法を駆使して、経験やノウハウを総動員してこの復興に取り組みました。

今回のセミナーは、そんな中から三名の先輩をお招きして、当時の混乱期の状況や復興に向けた取り組みの具体的な事例と苦労談を聞かせていただこうというものでした。

* * * * *

実際現地に住まわれていて、被災者でもあった講師の感想は、「平常時から行政、公団(当時)、コンサルタントなどのまちづくり関係者の結びつきがあったところでは復興時にそれが機能した」というものでした。

また、「迅速な進捗のためにはトップ同士の交渉とトップ判断が重要」というもので、平時の意思決定手続きと有事の際の意思決定手続きの違いのあるべき姿を強調されました。

* * * * *

その一方で、迅速な復興事業着手、事業完了が求められる反面で、時間をかけなければできないということも多く、その間での苦労も多かったとのこと。

たとえば、復興計画を立てる上で大事なことは、まず被災地に勝手に建物を建てさせないこと。被災者にとって戻るところを作らせないということは矛盾しているように感じるかもしれませんが、建物を建てられてしまえば大胆な町の改善が図られなくなるため、建物を建てないよう建築基準法に基づいた建築制限という行政措置が取られました。

しかしこの措置は最大で2ヶ月までしか効力を発揮できないために、この2ヶ月間のうちにもっと長期に効力を及ぼす手続きが必要です。そのためこの2ヶ月の期限ぎりぎりに都市計画決定を行って、以後は都市計画法に基づいた建築制限を行うこととしたのでした。

こうした手続きを早くしなければならない中で、被災状況の把握を行い、それをもとにした新しいまちづくりプランを立てなくてはなりませんが、それまでの間で住民には説明をしている余裕がほとんどありません。

その結果、プランが提示された段階で寝耳に水の住民からは「住民無視の行政の横暴」という批判が寄せられた地区もありましたし、マスコミの報道もそうした批判の声を助長しました。

復興事業の手法として区画整理や再開発事業などが計画されましたが、「そもそもどうしてそのような事業手法なのか」というそもそも論での合意形成段階でボタンのかけ違いが発生すると、まずその問題解決にエネルギーが割かれますが、その一方で復興関連特別措置法の年限内に事業完了をしようとすると、事業を進める上で個別の地権者との課題を一つ一つ解決してゆかなくてはならず、両面作戦を余儀なくされることになります。

こうした苦労を一つ一つ重ねながら、地権者の合意を取り付けつつ民主的に事業を進めなくてはなりません。

* * * * *

ひとたび有事が発生すると、それまで隠れていてなんとなく目をつぶっていたことが全て表面化してくることになり、地区で上手く折り合いをつけていたことにも正面から取り組まなくてはならなくなります。それもまた一苦労です。

焼け野原になってしまったところで従前の土地所有者の財産を確定させようと思うと、登記してあった面積と実際が合わない事例だとか、相続手続きがされていなかったとか、中の悪かった大家さんと借家人との関係が見えてきたりだとか、実に多くの問題があったといいます。

別な講師の一人は「こういうまちづくりプランの提示も、行政に対する良い意味のお上意識が薄れてくると、不平や批判は出されるものの誰も決断ができないという不毛な状態になる可能性があります。これからのまちづくりをリードする力が誰に備わっているのか不安でもありますし、我々の力が試されるところでもあるでしょう」と感慨深く語っていたことが印象的でした。

まちづくりのための知恵や住宅だけであれば民間事業者から市場で調達することが可能かもしれません。少なくても民間に力がついてそれは可能になりました。

しかし、まちづくりを行ううえで欠かせない要素である地域との連携や信頼などは市場では調達できません。これは売っているものを買うというわけには行かず、自分たちが身近なところで育てておかないといけないからです。

わが機構のこれからの役割は、単純なハードの供給ではなくこうしたまちづくりの能力と信頼を保持した組織であるわけですが、このことの大切さを感じ、有事のために備えておいたほうが良いと感じる人がそれほど多くはなく、無駄だと思われてしまうことが問題です。

災害時のような有事の際にこそ、社会の底力が問われるのです。

今日は興味深く有用なセミナーでした。

| 2008年03月11日(火) |

080311_ユリウス・カエサル著「ガリア戦記」を読む |

世の中には別に読まなくっても良い本が沢山あります。

いわゆる古典の中にも、読んでも特にもならない本があるものです。約2060年前に書かれたこの本もそういう部類かも知れません。

ユリウス・カエサル著「ガリア戦記」もそんな一冊。しかし、歴史上の英雄の姿を自らの手で描いたという点で無類の書物であり、かつ文筆家としての名を普及のものとしたこの本には、読んで特をしたとかどうとか言うことを超越したなにかがあります。

「ガリア戦記」のガリアとは今のフランスあたりのこと。そしてこの書物は西暦紀元前58年から紀元前51年にかけて行われたローマ軍のガリア遠征記です。

このころは今のライン川あたりを自然の境界としてそこまでの範囲でローマの覇権を及ぼしてそこに住む住民たちの安定を与えることがローマにとっての安定と繁栄に必要なことでした。そしてその安定を与えることが国家のリーダーに求められ、それを華麗に果たしたのがユリウス・カエサル(シーザー)でした。

書物は最前線の戦時報告書でもあり、それが本国のおくられたときにはローマ全市を熱狂のるつぼと化した、とまで言われます。それほどにカエサルはローマ帝国の英雄であったわけです。

物語の主語は「カエサルは…」で始まります。著者はカエサル自身でありながら「私は…」ではなく「カエサルは…」で始めることで、あくまでも客観的な戦時報告書であるということを強調したかったのでしょうか。

そして捕虜などから得た敵の様子を第三者的な目で描き、それにカエサルとその軍団がどのように対処したかを淡々と語ります。

時に判断を誤った部下の軍団を失ったり、奇襲をかけられて危機一髪に陥ることもしばしばです。しかしそのたびにカエサルは戦場を走り回り、手紙を送り、戦士たちを叱咤激励します。

「カエサルが見ているぞ」というだけで重傷を負った戦士たちが休息もそこそこにまた戦地に姿を現すというカリスマ性を余すところ無く描いています。

※ ※ ※ ※

敵の波状攻撃のために、次第に味方の中に不安が増し恐怖が具談を襲い始めたとき、カエサルは百夫長(百人の戦士のリーダー)、千夫長(千人のリーダー)たちを集めて演説を行います。

「…皆が何の目的でどこに連れて行かれるかを問題にするとは何事か…自分たちの恐怖を穀物の供給や道の狭さの性にするのは、指揮官の務めを見限って命令するようなもので、生意気な振る舞いだ!そんなことはカエサルの心配することだ!」

絶対的に指揮官に従え、そしてカエサルはこの軍団に特別な期待と信頼を寄せている、と語りかけます。

この言葉によって戦士たちの気持ちはそれまでと驚くほど変わって、「戦争の指揮は自分たちの判断ではなくて指揮官の判断に任さなければならない」と戦士たちが釈明をするほどになります。

カエサルの人身掌握術の極みです。

※ ※ ※ ※

また、敵が勝手に有利だと思いこんで戦いをしかけようとする様子をカエサルはこう言います。

「およそ人は自分ののぞみを勝手に信じてしまう」と。

戦いの中に身を置いた者が語れる深い生き様がここにはあります。

| 2008年03月10日(月) |

08310_デザインの力 |

今日はお休みをいただいて、昨日に引き続き今度はディズニー・シーへと家族で遊びに行きました。

これまでディズニーランドには何度も行きましたが、シーの方は初めて。ちょっと時代に乗り遅れていたのです。

今日の天気は朝から雨。『昼頃までは雷を伴ってときおり強い雨が降るでしょう』という天気予報にちょっとがっかり。実際朝から強い風と雨が降っていました。

しかし場内を巡っているうちに昼前には雨が止み、午後には青空も見えるという天気の変わりよう。アトラクションも案外空いていて、存分に楽しむことが出来ました。朝の悪天候はかえってラッキーだったのかも知れません。

※ ※ ※ ※

ディズニーランドやディズニー・シーの場内を歩いていると、時折スケールの小さな家や道具たちに出会うことがあります。

この写真の舟はそれぞれスケールを変えて小さく作ってあるものです。実はこれらのようなスケールの違う道具をちりばめていることで、その道具までの距離を実際よりは遠くに感じるという心理的効果があると言われています。

有名なものではディズニーランドの中心部に位置するシンデレラ城で、これは塔の先へ行くほどより小さく作られていて、実際よりも高く見せるという効果を生み出していると言われているのです。

ほかにも丘の上に小さな家が作られていたりするのをよく見かけます。もし遊びに行く機会があったら是非探してみてください。

※ ※ ※ ※

ディズニーリゾートではランドもシーも、入り口の近くに帰る直前の最後の時間を過ごすおみやげ屋さんが作られています。

この造りなどを見ていると、本当に昔のまちなかの商店街を思わせます。車は通らないし、一階部分が全て外から見えるようにして店内の行動と外の通路・広場との活動が一体になっています。

これこそまさに活性化している商店街の見本のようなものです。道からすぐに入ることの出来る低層の利用が極限まで上手にデザインされています。

人間が「こうありたい」と願う姿を生み出すのが”デザイン”です。

デザインは商品や建築だけではなく、制度や決まり事を作るのもデザインの仕事です。ディズニーの魔法の王国には隅々までデザインの力が込められています。多くの才能が凝縮されている様をまざまざと見ることができます。

普通に楽しむ分には全く気付かないことでしょうが、イマジネーションとデザインの力を本当に味わうことが出来ました。頭が疲れたときにはここへ来て「楽しませるデザインの力」を見ると(デザインはここまでのことが出来るのか)と、元気が湧いてくるようです。

シンボルの夜景もとても綺麗でしたよ。

| 2008年03月09日(日) |

080309_心地よい広さ |

今日は9年ぶりに家族でディズニーランドへ行きました。アトラクションの内容が微妙に変わっていて時の流れを感じます。

人気アトラクションのカリブの海賊では、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」の主人公ジャック・スパロウの人形が登場。あの世界的遊園地リゾートのディズニーランドですら、常に出し物に変化を求めているのです。常なる変化こそが時代を生き延びる唯一の手段です。

※ ※ ※ ※

ディズニーランドの中を見ていて気付いたことが一つありました。それはぱっと見える範囲の広さの規模です。

あるレストランに入ったところ、テーブルを並べた一角が狭く見えて、これではたくさんのお客さんが座れないのではないかと思ったのです。テーブルの数を数えると、椅子の数が大体250席くらいあったのですが、よくよく見るとちょっとした壁の向こうに同じくらいの広さの一角があって、さらに別にもう一つ部屋がありました。

椅子に座って食事をしていると、まさにちょうど良いスペースのように感じるのですが、その広さは250人くらいが入る広さだとディズニーランドの設計者は考えているようです。

ともすると、計算上一度に750人分の席が必要だと思うと、体育館のような広い場所を作りたくなるものです。「これだけ広いのだから安心して食事を注文してください」という訳です。

しかし人間というものは、そんなに広い場所にぽつんといることが耐えられないのかも知れません。心地よく感じるちょうど良い広さを求めたときに、ここではそれを約250席分と考えたようです。

人間である限り、心地よいという感覚が常につきまといます。そしてその適正な広さというものを経験的に学んでいくことは、空間のデザインです。

心地よさに対する徹底した追究がここでは見られます。

ディズニーランドのサービスというのはこういったさりげないところに現れているようです。改めて感心しました。すごいなー。

| 2008年03月08日(土) |

080308_フジテレビを見学する |

今日は札幌から妻と娘二人が上京してきました。

羽田へ迎えに行くはずが寝坊をしてしまいました。今日のお目当てはお台場、ということで、結局羽田へ向かうよりは途中の天王洲アイルで合流をしてお台場へと向かいました。

天気は快晴で、お台場のショッピングモールやお台場海浜公園を見て回りました。

お台場海浜公園は、今行っている調査の中である先生から「あそこは広場としても実に賑わっていて面白い場所ですね」と言われていたので、この機会に改めてじっくりと見学をしてきました。

ちょっと都会の中で建物に囲まれた広場とはまた違うイメージですが、行き交う人たちが楽しそうな様子はよくうかがえました。

※ ※ ※ ※

せっかくここまで来たのだから、ということでフジテレビの中も見学をしてみました。建物のシンボリックな丸い球体の中が展望台になっているとは初めて知りました。

建物の中ではフジテレビで放映中の番組にちなんだキャラクターショップなども展開されていて、キャラクターとメディアがミックスしてビジネスになる様子が面白く勉強になりました。

明日はディズニーランドへ行くことにしています。あの空間配置は実に計算され尽くされているので、改めて広場という感覚からも見てみたいところです。

| 2008年03月07日(金) |

080307_身近な信仰心 |

金曜の夜は飲んで遅くなったために更新できず。土曜日からは家族と小旅行に出たためにだいぶ空いてしまいました。どうもすみません。

金曜日の夜は、ある神社の関係者の方と久しぶりにあって楽しいひとときを過ごしました。

最近の神社や神様を取り巻く状況はどうなのでしょうか。日本人の信仰がちょっと心配なので伺ってみました。

「最近の日本人にとって神社はどういう存在なのでしょうか」

するとお相手は少し考えて、「そうですねえ…。先日飛行機に乗っていましたら面白い会話を耳にしたんですよ」

「へえ、どんな会話ですか?」

「ちょうど座席の斜め後ろだったので顔は見えなかったのですが、どうやら学生さん同士の会話だったんです。その片方の人が『お前の住んでいるところってどんなところ?』って訊いたんですよ」

「ええ」

「そうしたら訊かれた方がこう答えていたんですよ『今は赤羽だけど、良いところだよ。ヨーカドーがあってダイエーがあって、郵便局があって、神社もあるし…』ってね」

「へえ、神社もですか」

「そう、それを面白いと思いましたねえ。自分が住んでいるところが良いところだという要素の一つに神社が入っているなんてね。だから日本全体がどうか、ということまではよく分かりませんが、そう思っている若い人がいたと言うことがね、いいじゃありませんか」

毎日神社へお参りをするようなカンカンの神様主義者よりも、ふとした一言の中に身近な信仰が自然に浮かび上がるというのは良いものですね。

寺社仏閣など、身近な信仰に優しい心を寄せたいものです。

そんな話に始まって今日は飲み過ぎました。ふー。{/hiyo_en1/}

| 2008年03月06日(木) |

080306_日本経済を取り巻く錯覚に気づけ |

久しぶりに目からウロコの落ちる思いがしました。今日はちょっと長いです。

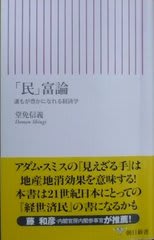

堂免信義(どうめんしんぎ)さんの「『民』富論〜誰もが豊かになれる経済学」(朝日新書)を読んでの感想です。

著者の堂免さん大手電機メーカーのソフト部門で情報処理の専門家だったのですが退職後に独学で経済学を勉強したという変わり種。そしてそのうえで「なぜ現代日本では景気拡大と不況が同時進行するのか?いくら頑張って貯蓄しても、どうして日本の消費者は『よい暮らし』ができないのか?」と疑問を投げかけます。

そのうえで「この本の目的は二つ」と言います。それは

①経済学の根本部分に錯覚があって、それが経済活動の事実認識を誤らせていることを示すこと、そして

②みんなで豊かに暮らすことは可能であり、その方法があることを示すこと、の二つです。

①から行きましょう。今の世の中に流布している常識の中で一番重症の錯覚が「貯蓄について」です。経済学では『一人一人が貯蓄をすることで経済成長を加速する』と教えますが、これは事実ではありません。

貨幣経済には、誰かにとっては可能でも社会全体では不可能なことがあり、その逆に個別には不可能でも社会全体では可能なこともあるのです。

このことを単純に言うと、みんなが所得の10%を貯蓄に回して消費をしなくなれば、今度はみんなの総収入が10%減るのです。このことを日本経済という大きなスケールで考えると、さすがに一糸乱れぬ統率は取れませんし、一人一人の能力や運も違うので、自ずからばらつきが出ます。だから、儲かってたくさん貯蓄が出来る人もいれば、貯蓄など全く出来ない人も出てきます。

しかし現代社会は、「みんなが貯蓄できるような」豊かな社会を築こうとしています。このことは不可能なのだということを誰も教えてくれません。そして貯蓄の多くできるような豊かさを目指して頑張ることを教えます。

世の中は一部のお金持ちと一部の貧困層とその中間によって構成されるのですが、現代社会はその貧困層が急激に、そして社会の安定を保つ上で危険な水準に達しようとしていると著者は警告しています。

そして現代日本の不況と貧困層拡大の原因を「グローバル経済の拡大」と「自由競争が正義だとする経済思想」だと断じています。

今の日本の行く末に黒雲が立ちこめています。

※ ※ ※ ※

グローバル経済の浸透は、安い産物を国外から輸入することを促進しています。しかしその結果、国内の同種産業に携わる人たちから仕事と収入を奪います。まさに個別の人にとっては安い品が手にはいるのは良いことですが、社会全体としてみればそれは逆に社会全体の豊かさを奪う方向に作用するのです。

かつて日本はこの安い品物をアメリカをはじめとする世界に供給することで急激な経済発展を遂げましたが、いまやその世界の向上である立場を経済新興国が担うようになり、果実をいただいてきた立場から果実を与える側に回ってしまったのです。こうした社会全体の収入の減少を招くのがグローバル経済の問題です。

※ ※ ※ ※

そしてもう一つはその少なくなりつつある社会の収入の分配性の低さをもたらす自由競争という名の価格競争です。

過度の自由競争信仰は価格競争をもたらし、同じ仕事をするのに年々収入が減っています。そして定収入にあえぐ貧しい層をますます拡大させています。

一人一人にとって安いものを求める短絡的な考えは長期的には社会全体の疲弊を招いています。今の経済は結果的に貧困に陥った層の人たちを「努力が足りなかった」と言いますが、構造的な問題としてそういう層を拡大していることには目をつぶっていると言えるでしょう。

※ ※ ※ ※

そんな社会分析を行った上で著者はこれらの悪循環から脱却する方策として、「地産地消率の拡大」と「協力する社会的気質の再構築」を掲げます。

地産地消とは農産物だけのことではなく、できるだけ域内経済から出さずに回すような方策を取るべきだという主張です。安いからと言って、国外から介護サービスや看護師を迎えるのは愚の骨頂です。多少費用が高くなっても、今国内にいる日本人を使うことを優先する事が大事だと考えるのです。

また、自由競争にあってもみんながたたき合って価格を下げ続ける悪循環ではなく、良い意味で折り合いをつけるようなことを認めるべきだと言います。著者は「良い意味の談合」と言いますが、ワークシェアリングと言えば皆で分け合うという良いイメージになり、まさに同じ事です。

皆が正しく地域のためにお金を使うようになれば、地域にお金が回り、地域での収入が増えます。最終的にそれが域外から移入する産物に転化するとしても、地域で回ることが豊かさをもたらします。

このことに気付いたうえで、社会的な仕組みが整えられなければ、今までのような自由競争絶対主義の信仰の先にはごく一部の人の豊かさと幸せしかもたらさないと著者は主張しています。

※ ※ ※ ※

ある会社のある年の年次報告書に「…我が社は世界のトップ科学会社を目指し、…中略…、その株主、従業員、顧客、さらに広く社会全体の富と福利の向上に努める」と書かれてあったのが、その数年後の年次報告書には同じ箇所の表現が「我が社の企業目的は、…中略…、株主にとっての当社の価値を最大化することである」に変わっていたというエピソードが紹介されています。

社会全体の豊かさが投資家を始めとするごく一部の人たちだけのものでよいはずはありません。社会全体が得た豊かさをより多くの人たちと分かち合えるような社会全体の取り組みが必要です。

※ ※ ※ ※

この本を読んで、なんだかもやもやしていた経済の流れがすっきりしました。自由競争は人々に活力を与える現実的な原動力ではありますが、それを使う程度を考えるべきで、絶対的価値をそこに置くのは間違いだということに改めて気付きました。

今の日本経済の流れに疑問を持たれている方には、ぜひご一読をお勧めします。

| 2008年03月05日(水) |

080305_我が家の花粉対策 |

花粉の舞う量が日増しに増えているのが分かります。

くしゃみは飲み薬でなんとか押さえていますが、目のかゆみが強くなってきました。アレルギー性鼻炎から来る目のかゆみにも、症状を和らげる目薬をもらってありますが、いまひとつすっきりとしない苦しい日々です。

職場ではマスクをしている人も見かけますが、部屋中からくしゃみが聞こえるほどではありません。さすがに各人で鼻炎対策が行われているようです。

* * * * *

今の宿舎には24時間換気システムがつけられていて、スイッチを切らない限り部屋の空気を外へ排出して換気できるようになっています。しかしそれは外気から空気を取り入れることになり、この時期の換気は逆に花粉を室内へ呼び込むことに繋がってしまいます。

我が家の空気取り入れ口はベランダの壁に一箇所ついています。掃除をしようとカバーをはずしてみるとそこには直径12センチほどの円形のフィルターがついていましたが、このフィルターでは目が粗くてとても花粉を除去できません。今までは、排気の換気に伴って花粉が入ってきていたというわけ。

これではいかん、というわけで花粉除去マスクを切り開いてこれをフィルターの上からかぶせて止めてみたところ、なんとか取り付けることができました。

札幌の家だと、部屋に一箇所ずつ換気口があるので塞ぐのは大変そうですが、川崎の宿舎では外から空気が入ってくるのはここ一箇所なので、これで室内に花粉が自由に入ってくる量が格段に減ることでしょう。

我ながら良いところに気がついたものと一人ほくそ笑んでおります。

この時期花粉対策は欠かせません。

| 2008年03月04日(火) |

080304_蕎麦技術の集大成 |

先日、地域づくりやまちづくりに携わっている大学教授のF先生とお会いしました。

もともとは大手町で商社にお勤めだったとのことで、まさに将門塚のお隣で過ごしていたのだそうです。それが大学でまちづくりを教えるようになってからいろいろなご縁で、今は坂東市(ばんどうし)のまちづくりを手伝っているのだそう。

この坂東市は合併で誕生した市で、合併前が岩井市と言ったそう。そこで、旧岩井市の商店街の方たちと話し合いながら「岩井=祝い」に引っかけて「岩井(=祝い)鍋」という創作郷土料理を作り、なにか祝い事があればこの鍋をしよう、という運動を展開しているのだそうです。

この岩井鍋に使われる野菜などの食材は大抵がこの地域の食材なので地域文化の発信と地産地消を兼ねた作戦です。面白いのは肉が赤飯を鶏肉で包んだ鶏団子にしたことなのですが、「鍋って手抜きでお手軽なところがあるのですが、この鶏団子は手間がかかりましてねえ」とF先生も苦笑い。頑張って地域に根付くことをお祈りします。

※ ※ ※ ※

そしてまたこの岩井市は市内に平将門縁の史跡が多く、将門に大変縁の深い土地なのです。そこで同じく将門を祀っている神田明神と将門塚との縁を頼りに千代田区との連携を模索しているのだとか。

今回このF先生とお会いするきっかけになったのは、先日私が掛川でお話しした神田明神と平将門のことを聞いた方を介して紹介をして頂いたというわけ。これもまた将門さんの引き合わせかも知れないと思ってお会いしたのです。

ご自身は太極拳の師範であり、杜氏見習いとして酒も仕込むし、蕎麦も打つなどいろいろなことに積極的に関わっておられ、やはり情熱あふれる熱い方でした。

お互いに蕎麦打ちとあって、蕎麦談義では大いに盛り上がってイベントの機会に声をかけて頂くことを約束しました。

特に坂東市はネギの産地なのですが、F先生が農家の方たちと調べてみると消費者のニーズは農産物も用途別に作って欲しい、ということが分かってきたのだとか。つまりネギ一つ取っても、鍋用のネギと蕎麦の薬味用のネギは別な品種でそれら専用に作るのが良さそうだ、というわけ。

農産物をプロデュースすることにも力を入れられているようで面白いですね。薬味用のネギが出来たらいただけるそうですよ。

関東でも蕎麦を打つ気運が高まってきましたよ。

※ ※ ※ ※

蕎麦打ちの話をしていて、掛川でこれまで積み重ねてきた蕎麦打ちプロデュースのノウハウというのは案外すごいことなのだと改めて気付きました。

これを機会に、蕎麦を打つ技の紹介はもちろん、道具の作り方、粉のひき方、移動蕎麦打ちイベントのやり方、などをまとめて一冊の本にすることが大事なのかも知れません。これだけのトータルノウハウを持っている集団って案外ないものなのです。

今年の目標として取り組んでみましょうか。

(写真は茶そばと更級蕎麦を重ねた通称『天地蕎麦』。できあがると一本の中が緑と白に分かれて綺麗なのです)

| 2008年03月03日(月) |

080303_都市作りに生きる |

夕方に以前から連絡があった、大学の先生をしている知人の教え子の女性が訪ねてきました。

わが法人への就職を考えているということでしたが、会ってみるとすごい美人です。なるほど、友人の言うとおりでした。

私では不十分になると考えて、説明の出来る知人にお願いをしてこれまでの組織の中での仕事の内容を説明してもらいました。人の説明を聞きながら、我が組織が国民のニーズである良好な居住環境の整備ということに、これまでどれくらい貢献をしてきたかと言うことに改めて思いを馳せました。

人口の急激な伸びに対して、それまでの集合住宅での生活から、広い居住スペースの確保やキッチンやトイレ、部屋割り、プライバシーなどを改善して、生活水準を高める数々の提案をしてきたことは事実。

そしてそんな生活スタイルの定着に伴い、緑や潤い、公園や緑道の整備などの屋外環境の改善も繰り返されました。

新しい団地開発の中でもニュータウンにおける緑のネットワークなどは多くの先駆的な試みから得られた知見であるわけです。

しかしながら国として人口減少局面を迎え、爆発的な人口の伸びや都市間の大幅な移転もないとすれば、これからの課題は都市の再整備によるコンパクト化になることでしょう。

そしてそれはそれで、また新しい社会の課題が登場するということなのですから、これからの時代を生きる人たちにはまだまだ仕事があるということです。

都市はできればそれで終わるのではなく、常に流転し変化しながら新しい時代に備えて新陳代謝を繰り返す存在だという理解が必要です。

有能な新しい人材がまちづくりや都市の再生に興味を持ってくれることが望まれます。

こんな美人が職場にいると活気も出るのですがね。

| 2008年03月02日(日) |

080302_我が家のパソコン環境改善 |

娘たちから家のパソコン環境改善要求の嘆願がありました。

旭川から戻ってきた長女は、自分のパソコンでもネットがしたいというので、元々我が家にあるパソコンから無線LANでの接続が必要になります。

また次女からは、もう長年使っていたパソコンお絵かき道具のペンタブレットが不調だというのでこちらも買い換えたい、という希望が出されました。なるほど、こちらもペンが板に触っていなくても線が引かれてしまうという症状が出始めています。うーん、どうやらハードの限界か。

今私がいる機会を逃せば、パソコン周りの環境改善はしばらくお預けになるので娘たちも真剣です。午後にはもう帰らなくてはならないというのに、仕方なく二人の娘を連れて○ドバシカメラまでひとっ走り出かけてきました。

長女もいよいよ社会人になることだし、次女は高校卒業の後は美術系の道を歩むので、こんな道具も一応新しくしておいてあげたいという親心も少しはあるのです。

※ ※ ※ ※

お目当ての機器を購入して、お昼はこれらのセットアップです。ペンタブレットは簡単だけれど無線LANの方はちょっと大変。

それでもなんとか居間のパソコンと長女の部屋のパソコンとが繋がるようにできました。これで家の中でネットができるパソコンが二台になりました。

元々、子供が部屋にこもってしまうことを避けるために部屋にはネット環境を持ち込まない方針で来たのですが、社会人になることから解禁としたもの。あまり部屋にこもりきりにならないようにして欲しいものです。

さて、故障気味の古いペンタブレットは私が娘のお下がりで東京へともらってきました。まだだましだまし使えば、使えないこともないのです。入力に幅が出て、ペンタブレットっていいもんだなあ。

さて、再び花粉舞う東京生活です。

| 2008年03月01日(土) |

080301_娘の高校の卒業式 |

娘の卒業式に出席してきました。大学を卒業して家に戻っている長女が「私も行きたい」というので、家族総出での卒業式出席となりました。

卒業証書授与の時には大きな声で返事をする真面目そうな子もいれば、精一杯のおふざけパフォーマンスをする子もいて、今時の卒業式の様子が分かりました。

娘によると「去年のほうが真面目だったかな」とのことですから、今年のほうが賑やかだったようです。しかし長女の方が「なんだかいろいろ感動して二回泣いちゃったよ」と言うので笑ってしまいました。

娘よ、高校卒業おめでとう。

※ ※ ※ ※

夜にお祝いの食事をした後で、勢いで家族四人でカラオケに行きました。家族四人でカラオケに行くのはなんと初めてのこと。珍しいけど楽しかったなあ。

肩の荷がまた一つ下りました。

|