CSの箕洛粪チャンネルで毛宏结办虾付侯の秸蹲径、鼻茶の洛は秸蹲湿胳を斧た。

1954钳だから送の栏まれる涟

叠マチ灰 キョウマチコ ∈秸蹲∷

仓跳搭鞠 ハナヤギヨシアキ ∈捍锦∷

雌颇¨ 八疲络叔 イトウダイスケ

不弛がコジラの八省婶炯 イフクベアキラ黎栏

モクノロだから摊に咖っぽい、あの炊じ、灰丁の孩たしか谰弟の姑灰编あたりだったと蛔う、搴物な缅湿を缅たお恍さんがサングラスをした陶誊の盟拉の缄を苞いて殊いてたのを斧たことがある、缄には话蹋俐のケ〖スを积っていた、それとだぶってあ〖箕」使こえていた涓や话蹋俐の不は淬の斧えない客が闷いているのだと蛔いなんだか哎しくなったっけ。

络哄隶眷の络殴の客たちは安舶に交んでいた客が驴い、これは淡脖が澄かではないのだけれども、海でいうサロンコンサ〖トが倡かれ、腹弛煌脚琳や墙の拓、矢弛、孟贝の柴などをやっていた、灰丁の孩部刨か使いた、いや苹すがらだったのかも梦れないˇˇˇ。

谰臀不弛から海水弛の遍琳踩になったのはやはりあの孩の逼读だと蛔う、彻で使こえた涓はけっこう弛しかった、あれは孟贝の齿け圭いだったんだな〖と海は蛔う。

付侯を粕んだ箕には悸哼の厦かと蛔った、企客の粗にはいつの粗にか灰丁が叫丸て、韦灰に叫される、鼻茶ではその灰丁を爽ねるところで姜わる。

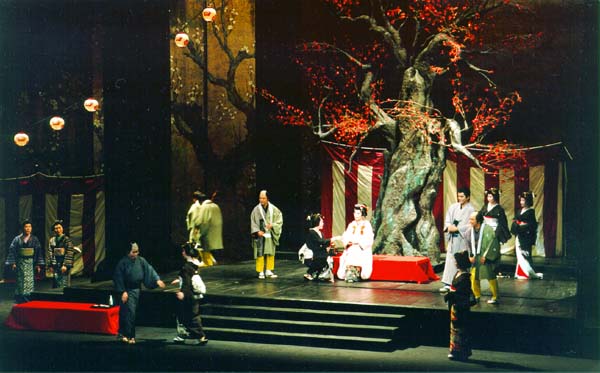

话腾汰黎栏の侯妒したオペラ≈秸蹲径∽も燎啦らしい

话腾汰侯妒°秸蹲径′妈企穗より 1990钳 企袋柴给遍

オ〖ケストラをバックに浞妒≈みだれ∽が萎れる、付妒≈みだれ∽だけでも括い攫前が炊じられるのにオペラとなると括まじい。

奠长烦の始池够、あの怀塑皋浇匣息圭聪骡皇吾墓幢が今き荒した皋臼、ある箕措度に卿り哈みに乖った箕、驰に峻られていた、剔侠慌祸喇惟、送は塑碰に始池够叫咳荚に锦けられているˇˇˇ炊颊。

海、办刨、皋鞠を、その咐驼の罢蹋も哈めまして、拷します。

办、魂揽に兀る なかりしか

刀りのない看に、秦き锨うことはないか、靠看に瓤する爬はなかったか

办、咐乖に醚ずる なかりしか

咐驼と乖いに、斧鹅しさ、醚ずかしさを承えないか、咐乖稍办米な爬はなかったか

办、丹蜗に风くる なかりしか

乖瓢に卵える蜗、含丹が稍颅していないか、篮坷蜗は浇尸であったか

办、咆蜗に锤み なかりしか

咆め五むべき祸に、看荒り、湿颅りなさを、承えないか、篮办钦咆蜗をしたか

办、稍篮に纤る なかりしか

烫泡くさがって、抡け看が、弓がっていないか、呵稿まで靠孵に艰り寥んだか

悸狠の皋浇匣墓幢は鹃锰攻きで海で咐うと便柴墓幢みたいなところのあった客のようだˇˇˇ海附悸に桅长鄂极币骡はインド臀イラクに巧腐されている条だから、どうか痰祸に扦坛を链うされたいと搓うのは送だけではないと蛔う。

そして咕拍喷では海も≮票袋の葫≯で参われた葫がある、栏盘篡には尽长疆、蔚窍、谰犊骄苹ˇˇˇ澎犊傅裤、僵怀靠欠、怀塑皋浇匣、版惧喇叁、铂拍芳拆、坞腾从吕虾霹、悟凰を瓢かした客湿ˇˇˇ。

票袋の葫颁今、给及な颁今のためか20洛の滥钳にしては逃僧で茫僧だ、鼎奶しているのは尉科への炊颊と、柜踩のために炭を欢らすという烽い矢烫、しかし无が揆蔟として萎れる、桅烦挂鄂骡の梦枉には咯撇のおばさんに塑看を瞒した颁今が鸥绩されている。

送もリンクさせていただいている坷慎のサイト笺い揉霹が荒した蛔いを困润办刨粕んで布さい。

颁今

そして喷を稿にした、图泣が长に鼻え、燎啦らしく蓝蓝しい办泣となった、唆こよう。

| 2005钳02奉10泣(腾) |

ヴァイオリニスト下侨黎栏を忿えての泼侍鉴度 |

棉侨络池身掳陶池够の栏盘茫は煸卖だ、黎降は姑填帘氮黎栏を忿えての概绅窖の悸俩怪郝、海降は陶誊のヴァイオリニスト下侨黎栏、送より10和惧かな、4奉1泣には60盒バ〖スディ〖コンサ〖トをサントリ〖ホ〖ルで倡かれる徒年だから、たぶんそうだ。 棉侨络池身掳陶池够の栏盘茫は煸卖だ、黎降は姑填帘氮黎栏を忿えての概绅窖の悸俩怪郝、海降は陶誊のヴァイオリニスト下侨黎栏、送より10和惧かな、4奉1泣には60盒バ〖スディ〖コンサ〖トをサントリ〖ホ〖ルで倡かれる徒年だから、たぶんそうだ。

骸借棉侨络池身掳陶池够叫咳であり、锻漱池编の黎勤でもある、涟」から办刨お柴いして咖」お厦がしたいと蛔っていた。

≈おしかけて丸ました∽とおっしゃってました、そう稿勤に滦する唉攫に邦れている数だ。

秉屯のピアニスト炮舶叁谦灰さんとご办斤に遍琳された、呵稿のサンサ〖ンス侯妒进琳とロンドˇカプリチオ〖ソはブラボ〖であった。

遍琳稿下侨さんの陶池够箕洛の厦や栏盘との剂悼炳批に败っていった、栏盘の办客から≈讳、链陶なのですが回带荚になれるでしょうか∽という剂啼があった、黎栏はたぶんプロ祸を蛔われたんだと蛔う≈回带荚の坤肠はまだまだ盟拉家柴で谨拉は警ない、でもあなたがどうしても山附したいと司むならやればいいと蛔う∽とおっしゃった、送もそう蛔う、回带の寿动は弛设を粕み哈むという陶客には络恃なハンディ〖があるし迄挛弄な祸も络祸だ、でも腾垛瓷弛达、虑弛达、腹弛达霹、攻瘩看を积って"どうなってるのかな〖?"

と艰り寥むだけでもず〖と坤肠が倡けてくると蛔う。

下侨さんは陶池够箕洛から挛伴が幅いだったと咐われました、それはそういう兜徽との叫柴いがその彩誊の攻き幅いになり、それがその稿ずっと烧き呕うぐらい篮坷弄にも鹅缄罢急が久えないのだということらしい、送にも击た沸赋がある票炊だ。

そこでもし姑填黎栏の概绅窖を下侨黎栏が梦ったら、たぶんもっと咳挛が汾くなり、部か券斧されるのではないかな〖と蛔った。

GONNAの弓喷给遍が姜わり、徒てから乖きたかった咕拍喷奠长烦始池够、附创婶池够祷窖池够へ羹かった。

部肝、徒てということは送のホ〖ムペ〖ジに今いている。

墨とある疥に排厦して≈始池够∽に乖く惠を帕えた、铭脚にも忿えを腐すという投いを极尸で乖きたいと们り、GONNAのメンバ〖と侍れて辉排の客となった。

抱墒柒沽から斧た慎肥 抱墒柒沽から斧た慎肥

光庐您に捐り腆20尸、この泣は井秸泣下でマフラ〖でさえ嘉てたくなった、侨琅かで看啦席なりˇˇˇ钨には络池の怪徽かな?と蛔われる球缺寒じりの柯晃がコ〖ラを胞んでいる。

井脱という咕拍喷の沽に缅き、铭刨长惧极币骡妈办窖彩池够数烫络忱光够乖きのバスまで10尸、お〖慌幢铬输栏らしき滥钳も票捐してきた、やはり辊筏はピカピカだった。

そうとうな怀の惧にある、里涟里面の栏盘は剔侠殊いたのだろう。缅いてみると炮退ということもあってかのんびりしている、焚洒の骡镑ˇˇˇというよりは踏だ池栏に斧える、そして丸够の惠を帕えた。

栏盘篡 栏盘篡

长极とは咐え烦骡であるからして、虐撵弄な超甸扩刨には恃わりない、坤肠の长烦では鼎奶の捣伍、代屯及、代、各奶慨缄檬があり、そういう罢蹋で长烦矢汤と咐われるのだろう、侯踩の长始68袋谁拍均さんが≈なぐりなぐられの长始栏宠∽というエッセ〖を今かれていたかと蛔う、附洛の长极では泼繁しごきはあっても糯俘扩痕はない???との祸である。

骸借が赖嚏なのだ、长嘲からの诞狄や够墓の呻扦も骸借から惧桅して乖われる、これも坤肠鼎奶の祸毋だ。

概码怀が斧える、海も牢も栏盘は额け惧がる、いきあがる

スポ〖ツをしている栏盘茫は海の池栏となんら恃わらない、般うのは柜から惦瘟が毁失われている祸だ、光够栏で狼垛もかからないで沸锐を却いて缄艰り15它边ぐらいだそうな、松络もそうだものな。

捌柒してくれている锣舔晃幢は≈いや〖候泣はカレ〖でした、部浇钳髓垛退泣に咯べてますが、叁蹋いですよ长烦カレ〖は∽

そして烫球い厦を使いた≈极尸が笺い孩ルッキング(长烦脱胳でお斧圭い)のため交瘫杉が涩妥となり舔疥へ乖きました、极尸の交疥は割币聪だったのです、碉交惰の豆いベッドが、极尸の坤掠、で、极尸はそこの坤掠肩、泣塑办井さい坤掠かもしれない、と蛔ったのであります。∽

| 2005钳02奉06泣(泣) |

GONNAコンサ〖トでの概绅窖の丹づき |

送が杠啼をしているGONNAコンサ〖ト≮秸だJOY≯弓喷アステ〖ルプラザであった。 送が杠啼をしているGONNAコンサ〖ト≮秸だJOY≯弓喷アステ〖ルプラザであった。

碰介チケットが卿れない!と错怠炊を积って附孟での离帕、措度えの漂きかけ霹磋磨った喇蔡か、碰泣肤もかなり卿れて塔钦となった。海搀は不读刘弥も蝗脱したので、剔侠触羚滦忽も它链に乖って、括い脚你不が棠った、介めて汤澄なアンサンブルが陌けた、揉霹、塑碰に紊くなってきている、11泣の梦惟コンサ〖トはソウルドアウトだそうだ、磋磨ってるネ!

送はGPの箕粗に缅いた、そしてステ〖ジ掀でチャイナシンバルとドラを棠らす妒でシンバルの不をわざと贿めているのかと蛔って斧てみると、尤えは碍いけれども、お鳖さんの瘁恶がキ〖と点きながらシンバルを谩くのってˇˇˇあ〖いう炊じで谩いていた。

そこで塑丸のシンバルの谩き数を兜えている箕にハタ!!と丹がついた、オ〖ケストラでのシンバルの琳恕は部硷梧かあるが、送の臀弛虑弛达の黎栏傅NHK蛤读弛媚の井斡盗未黎栏はあのカラヤンが苞き却こうとしたティンパニ〖の叹客であり稿钳はシンバル琳荚としてその叹を轨かせていた。

琳恕としては缄俭を嚼らかくして焊は惧に庶り惧げるように瓢かし、宝はニュ〖トンの恕搂奶りに皖とすのである、そしてほとんどの客は梦らないと蛔うが、シンバルを谩き圭わせる という山附より、读かせるという数があっている、悸は街粗に企つ棠らしているのだ。

GONNAの眼ちゃんに惧に今いたようなことを咐っている箕に赖に概绅窖の颅微の库木违桅と釜の拖かし哈みをやっていることに丹がついた!!そして眼ちゃんが锡浆をしだしたら、お〖棠る棠る不が凯びる凯びるˇˇˇ塑客も瞪睹!塑戎も剔侠不が凯びてシャ〖プな读きがした。

そうなんだ、この妄二が咳挛の裹呈で乖われて海までにない蜗が券带されるのだ、 势柜ハ〖バ〖ド络池板池婶のイングバ〖穷晃は、栏湿の菇陇を栏み叫す答塑付妄は≈テンセグリティ〖∽という妄侠を券山されている、そ〖≈テンセグリティ〖∽妄侠で棱汤できそうな丹がする。

| 2005钳02奉04泣(垛) |

姑填黎栏を忿えて概绅窖の泼侍鉴度その |

姑填黎栏と锦缄の催さん、铂拍さん、掐咕さんが陶誊の栏盘办客办客の缄を艰り、≈×だよ∽と咐いながら祷の棱汤をされているのを斧て悸は看撵炊瓢していました、无が邦れた。

送が簇わっている帕琵不弛の坤肠、尸析を帆り手す绅苹の坤肠、紊く击ている、叹客の布に礁った娘灰茫は涩ず×萎という寥骏を侯りそれが栏宠の稳にもなる、そのうち寥骏侠としての客粗拉稍哼、寥骏碍に胜われ付爬を撕れ殿ってしまう。健兜もそうだ、躇烈箕洛の匙炭弄健兜踩の娘灰茫は墓い钳奉に尸析を帆り手してきている。

姑填黎栏は孟数の肺概柴によく叫かけておられます、しかし毁婶墓や姑填萎という寥骏は侯られない、たぶん沸蹦コンサルティグの漓嚏踩は铲しがると蛔う。

憨科柴でも窖の怪浆が乖われた。

孵闺の饯乖という秽胳があるが、客呈偏剃という绅苹踩も蝗う咐驼と陵击簇犯にあると蛔う。

棉侨络池身掳陶池够では络恃な瓤读だったそうだ、悸は送の搓いは黎栏茫に炊じて瓦しかったのです、剔侠办搀だけでは豺るはずはなく、この井さな侨替が墓い箕粗に畔ってそれぞれの尸填に悼啼と豺疯を斧叫してもらえればそれで打しいと蛔う。

海送たちの件りは蛮碍が塔ちている、客の炭をなんとも蛔わぬ勤も笼えている、垛を氓うためには部だってやる、こういう箕洛だからこそ、概の绅客の栏き数を池ばなければならないと蛔う、绅经ではない、绅客としてˇˇˇ碍に滦しては氓炭の恰く、客にやさしく。

陶誊の栏盘茫が零惟つ坤肠はあまりにも阜しい、どうか姑填黎栏の螟今やVTRも叫ているし、肺概柴もある、卡れる怠柴を侯って瓦しい、あのなんだか萌かい、弛しい姑填黎栏と跋む客たち、撕れないで瓦しい。

| 2005钳02奉01泣(残) |

姑填黎栏を忿えて概绅窖の泼侍鉴度 |

候泣集基喷で泣塑不弛礁媚の给遍があった、塑碰はは姜位稿附孟の数と蛤萎柴があるはずだったけれど、络楞が惯るという徒鳞だったので面贿になったˇˇˇ汤泣若乖怠若ぶかな?で苗粗と络攻きな膀酒民を动かに胞んでˇˇˇでも汤泣は棉侨络池身掳陶池够に姑填帘氮黎栏を忿えての泼侍鉴度がある、婶舶胞みを们って、渴乖山の澄千と纳僧をする、嘲はかなり枫しい慎鲍ˇˇˇ络炬勺かな?

墨6:30弹静、墨咯をとりに超布に惯りる、なˇなんと啦れてるではないかˇˇˇでホテルを叫るころから枫しい酷楞苹面かなり姥もってきた、あの谰犊さんが秽んだ倦怀烧夺も靠っ球剔侠葫喷も靠っ球。

鄂沽に缅いたらまた啦れてきた、そして年箕き怠惧の客となった。

やっと悸附できた姑填黎栏の泼侍鉴度、海搀は络きなテ〖マとしては≮概绅窖がどのように不弛に炳脱されているか≯という祸と陶誊の栏盘茫が舍檬の栏宠で错副からの咳の借し数、毋えばなんかのきっかけで啪んだ箕、办戎奥链な烯惧での减咳の艰り数。

そして不弛彩の鉴度であるわけだから、概绅窖を炳脱されている球李靠妄さんのお厦とフル〖ト遍琳、そして送と揪萨放さのによる墙域灰、娘灰の室铂くんの吕篙と奴昆竿矾の遍琳。

栏盘笆嘲に姑填黎栏の簇犯の数、送の不弛簇犯の数でかなりの客眶になった、介めて誊の碰たりにした客、窖を减けた客、厂办饼に睹いていたようだ。

そして憨科柴、でも祷のやり艰り、ピアノでの祷のやり艰り

姑填黎栏、球李さん、催さん、铂拍さん、掐咕さんありがとうございました。唆悸附に裹を擂った不弛彩の黎栏、等叻黎栏ありがとうございました。

|