滋賀県のMさんから久しぶりに写真アップのお知らせが届いた。

http://www.imagegateway.net/a?i=o0JmbJyCoJ

今回も赤とんぼが一枚あった。なかなかうまく撮れている。やはりこういう写真は一眼レフで、レンズもそれなりのものでないと無理だろう。

そのほかに琵琶湖の夕日がある。これもいいではないか。特に風力発電のプロペラとのマッチングがおもしろい。

しかし、これって一台しかないが、ほんとうにちゃんと発電できるのかしら。営業運転ともなると台数が多くないとだめなような気もするが。

それにしてもこのプロペラのスタイルは好きだ。なんともいえないひねりが入っていて、先端にいくにしたがって細くなる美しさはもう芸術だ。

その昔、ラジコン飛行機に凝っていた時代を思い出す・・・。

きのうの夜、我が家の裏で捕り物があった。

なにやら盗難車を追跡してここまで来たが、この車、検問にひっかかり一旦は停車したようだ。しかし、すぐさま逃げたがパトカーにぶつかり、我が家の横の田んぼに突っ込んだ。

そして走って田んぼを逃げたのだが、20台ほどのパトカーに包囲されて逮捕された。それはそれは物々しい捕り物だった・・・とか。

私が家に帰った時は、もう大体終わっていたようだ。それでも遅くまで鑑識の警察官が大勢残って現場検証をしていたわけである。

ほんと最初はびっくりした。家の周りで赤色灯が乱舞しているわけだから。

聞き込みはあるわ、新聞記者は来るわで、田舎の平穏な生活が脅かされてしまった。

物騒な世の中になったものだ。

どうも日記が飛び出した。

さぼっているわけではないが、アップできていないのはさぼっているいることになる。Mみさんから、日記は?と言われたような気がしたが、無理をしなくていいからちょっとコメントでも書いたらとやさしく言われた。

そうだ、もったいぶって書くからバタバタしている時は書く気がしないということになる。ちょっとメモがわりにというと、愛読者に申し訳ないし・・・。

どうも時間に追われて日記の余裕がなくなっているのは本当だ。

ちょっとしばしの思索時間を持とう・・・。

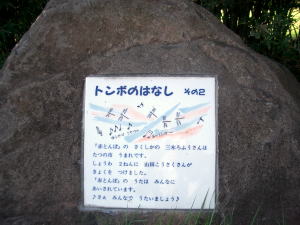

『赤とんぼ』を作詞した三木露風は兵庫県竜野市の出身であるが、出張の行きがけに立ち寄る山陽自動車道の「竜野西サービスエリア」には、『赤とんぼ』に関する碑が設置されている。

日記に掲載するため写真を撮ろうと、しばし散策をしたのだが、わずかな散策コースに『赤とんぼ』のお勉強ができるよう説明の陶器板が石に貼られている。サービスエリアにしてはかなりの力の入れようである。まあ、昔と違って単なる休憩所ではなく、いかにしてお客を呼び込むかとあの手この手のアイデアを出して利益を上げるよう工夫している。

「赤穂の塩味ソフトクリーム」もそのひとつだろう。これはほんとうにおすすめである。ほんのりと感じる塩味と、添えられたあずき餡のマッチングが絶妙だ。しかし大のサラリーマンが寄るたびに食べるという光景はめずらしいのか、店のおばちゃんに覚えられてしまったようだ。行くと「はい、塩味ソフトね。」と先に声をかけられてしまった。

滋賀県のMさんが撮った写真には「あきあかね」と記載されているが、ここでの説明板によれば『赤とんぼ』の代表的な品種となっている。コースをたどっていくと、とんぼが生まれてから育つまでの生態系がわかるよう、うまく配置されている。

しかし、一応整備されたこの公園風の場所で憩う人が何人いるだろう。まずトラックの運転手は来ないだろうし、かといってちょくちょく列を作って並ぶ観光バスからのお客さんにしたって、限られたトイレ休憩の中で散策などという悠長なことはしておれない。平日のサラリーマンが納期に追われ、あるいは客先でしかられる予定の中ではとても考えられないことだ。

私のように日記掲載のため写真を撮るなどという奇特なお方はほんとうに稀にちがいない。人っ子一人いない場所でカメラを傾けているサラリーマンはおそらく奇異に映っていただろう。

そんなことはどうでもいいが、日本が誇るこの名曲を目に見える場所に据えてくれたことに感謝。

| 2004年10月20日(水) |

わが古里 こころの歌その4 |

笠岡市出身の音楽評論家・長田暁ニ氏が連載していた「わが古里 こころの歌」No.53は石川さゆりの『波止場しぐれ』だ。

瀬戸内の小豆島がご当地となっている。「波止場しぐれが降る夜は〜 」「ここは瀬戸内 土庄港〜」。なかなかしっとりとした歌い方で、思い入れがたっぷりの仕上がりとなっている。

ここで歌われている「土庄(とのしょう)港」は、深い湾の奥にあり小豆島の玄関口で、フェリーが到着するこの港から人は思い思いに散っていくわけである。

昔、あの「二十四の瞳」で有名な岬の分教場を訪れたことがあるが、小豆島ともなるとかなり広い。途中「マルキン醤油」の工場やらがあり、醤油とかそして素麺などの特産が目に入ってくる自然豊かな島である。

「石川さゆりがこの歌のキャンペーンで小豆島を訪れた際に、島はじまって以来という大歓迎を受けたことは、今も語り草になっている。」とある。この歌ができた背景には、島の活性化のため奔走する青年メンバーの働きがある。

作詞家・吉岡治そして岡山県日生町出身の作曲家・岡千秋が青年の熱意に動かされ、できあがった「波止場しぐれ」は大ヒットとともに、小豆島は全国に知れわたるようになったそうだ。

ひさびさに「波止場しぐれ」を聴いてみた。石川さゆりの歌い方といい、詩の内容といい、こころを和ませてくれるいい歌である。

| 2004年10月17日(日) |

わが古里 こころの歌その3 |

北島三郎の女(ひと)シリーズは十数曲あるが、じつは春日八郎にも女シリーズがある。

有名なところでは「長崎の女(ひと)」であるが、「倉敷の女」というのがある。あまり聞いたことがないが、長崎といい、倉敷といい、なぜかちょっとハイカラな感じがする。

新聞にはこうある。「春日八郎がバイオリンのハイトーンのような美声で、横顔が花茣蓙(ござ)人形に似ている倉敷美女へのあこがれの気持ちを、切々と訴える名作にした。林伊佐緒作曲のリズミックな流れるようなメロディーは、三連音をかすかに刻むモダンでロマンあふれる曲風である。」と。

うーん、音源を手に入れねば・・・。

倉敷といえば、美観地区に全国から観光に訪れる。倉敷川沿いには、多くのみやげ物屋などが並び、大道芸人的な似顔絵師も道行く人たちを楽しませてくれている。

じつは今から十数年前、息子たちを連れてこの倉敷川沿いを歩いていて似顔絵を描いてもらっている。

ふたりいたのだが、一人はまじめに黙々と描くことに没頭している若手であった。もうひとりは髭を伸ばし、ウイスキーの小瓶を片手にちびりちびりやりながら、そして何かにとりつかれたように、半分パフォーマンスかと思わせる筆さばきを見せていた。

当然こちらの絵描きにお願いした。

書き始めると目が据わった。かわいいと唸りながらはげしく筆を動かしだした。ものの数分でみごとな似顔絵ができあがったのである。

今も壁に掛けてあるこの絵を見るたび、その似顔絵師を思い出す。

| 2004年10月16日(土) |

わが古里 こころの歌その2 |

音楽評論家・長田暁ニ連載の「わが古里 こころの歌」を次々にめくっていった。

ここでは作詞、作曲だけでなく、歌として郷土に関係あるものも取り上げられている。「尾道の女(ひと)」。これは北島三郎が歌っている女シリーズ物のひとつである。やはり北島三郎といえば「函館の女」となる。デビュー当時の白黒の画像を見るととても若い。さわやかで、そして勢いがある。今は人生の荒波にもまれた深いしわがまた人を魅了する。

女と書いて「ひと」と読ますこのシリーズでは、北は北海道から南は九州鹿児島までを題材にしている。北海道から南へと想いのひとを追っかけていくストーリーである。

この「尾道の女」は、「函館の女」の一年後に発売されたが、他にヒット曲が多く、埋もれてしまった感がある。

「北国の町から来たよ 潮風に吹かれて来たよ ああ尾道〜」

派手でないところがいい。メロディーもなんとなく尾道にふさわしい節回しのような気がする。これもお気に入りのひとつである。

さてこの曲、カセットだったかレコードだったか、探してみないといけない。レコードならプレーヤーがうまく作動してくれるかどうか心配だ。もう当時のものはことごとく故障している。

| 2004年10月15日(金) |

わが古里 こころの歌 |

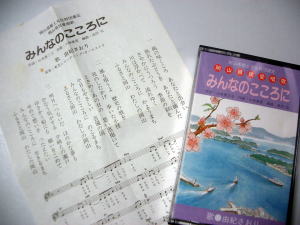

「みんなのこころに」

これは岡山県の愛唱歌として歌詞が募集されたもので、作曲:小林亜星、作詞:山本恵三子、歌:由紀さおりで構成されている。

「ももの咲くころ あなたと出会い〜 」春に咲き誇る桃の花を取り入れ、岡山の風景をうまく表現している。新聞では作詞をした山本恵三子の人となりが紹介されている。

私にとってはこの内容とは別に思い出がある。

この歌が発表された当時、私はいろいろな音楽活動の中で、郷土の歌を取り上げる機会があった。何かの発表会で、この岡山県の愛唱歌をやろうということになり、音源を探していた。けっきょく県庁の観光物産課まで出かけて入手したのだが、このカセットテープが後々いろいろな場面で活躍することになる。

こうしてかかわりを持ってくると、どこかでふと耳にした時、とても親近感がわくから不思議なものである。

のどかで豊かな岡山をあらわした詩と、由紀さおりのやわらかな歌声とがとてもマッチして名曲に位置してもよいと思っている。最初の出だしはゆったりとしてほのぼの感があり、途中からは小気味よいリズムを入れてメリハリをつけている。

奥にしまい込んだカセットテープの山から、20年ぶりに引っ張り出して聴いた「みんなのこころに」は、若かった頃の思い出をよみがえらせてくれた。

〜つづく〜

先日の「赤とんぼ」の話題のため、音楽評論家・長田暁ニが連載していた新聞の切り抜きを引っ張り出してきた。

「わが古里 こころの歌」の連載は、2002年から1年余りにわたって毎週土曜日が掲載日となっている。いつの間にか連載が止まったなと思ってはいたのだが、気にも止めていなかった。あらためて連載回数を見ると100回目で最後に「おわり」の記述があった。100回を目標に連載が続けられていたわけである。

内容は氏が岡山出身ということもあって、郷土にちなんだ歌、歌手を取り上げて、歌が生まれた背景や歌手そしてそれを取り巻く周りの人たちの苦労話などを、長田氏ならではの専門的なかかわりから展開している。

この新聞切り抜きは、山根一真氏が推薦する袋ファイルに保存している。要は角型4号封筒のふたの部分を切り取って表示をしているだけで、それに放り込んでいる。

最初のころのものは2年近く経っているのだが、すでに黄変しはじめている。直接紫外線が当たるとすぐに黄ばんでくるが、封筒に入れて、しまっていても変色してくるのだ。こういう場合、スキャナーで電子データ化すれば永遠に色あせることなく保存できる。

別にそこまでするほどの資料ではないかもしれないが、そういうくせをつけておくことは必要だろう。

1から100まで連載された「わがふる里 こころの歌」は所々抜けている。うっかり切り抜きを忘れてしまったり、もたもたしているうちに廃品回収にまわったりで残念至極。

1からぺらぺらとめくっていくと、No.65で目が止まった。題は「みんなのこころに」。

〜つづく〜

サックスやクラリネットなどの木管楽器ではリードという振動体から音が出ている。フランス産の「ケーン」という葦科の植物だが、品質にばらつきがあるため当然出てくる音にも違いがある。

木管楽器奏者はいつもリードに悩まされるというわけだ。近年では楽器を演奏する人が増えたこともあって、「ケーン」の品不足を招いている。品質のよいリードが手に入りにくくなってきているし、セレクトされたものはその分高価である。

困ったことに、一箱10枚入っているのだが使えるリードはそのうち半分程度というのが実態だ。別に粗悪品というわけではないが、それなりに音質を求めると良く鳴るリードはわずかということになってしまう。

人によっては、リードを削ってまでして音を追求している。そういう意味ではトランペットなどの金管楽器は楽である。気に入ったマウスピースであればずっと使い続けることができるのだから。

サックスのマウスピースとリードの関係のように、ギターにとっては弦と爪の関係は重要である。

最近、ギターの音色が気になりだした。今までは弾くほうに精一杯だったが、だんだんと音のほうにも気がいくようになったようだ。爪の材質は生まれつきなのでどうしようもないが、削り方はいろいろ工夫している。

リードと同じように爪は削り方ひとつで音が変わってくるのだ。

2000番のペーパーで研ぐのだが、それでも雑音が気になりだした。最後はセーム皮で仕上げるのがいいようだ。

娘にいつも言われる。「何で爪を研ぐの?猫じゃあるまいし・・・」

滋賀県のMさんからの写真メールだ。

秋といえば赤とんぼ。Mさんのキャノン・一眼レフ・デジタルカメラ『EOS10D』から写し撮られた「あきあかね」はみごとな赤色だ。このとんぼ、今年は少なく撮影に苦労したとのこと。

http://www.imagegateway.net/a?i=2mukXYHnKr

「夕焼け小焼けの 赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か〜」

山田耕筰作曲、三木露風作詞の「赤とんぼ」は8小節の美しいメロディーをもっている。童謡・唱歌のリクエストではいつも上位を独占するほどの人気であり、昔も今も変わらない日本人の郷愁をさそう。

作詞した三木露風は、兵庫県の竜野市に生まれたが、備前市の閑谷学校でも一時学んだようだ。

竜野といえば、例の出張帰りに山陽自動車道で足止めされた場所であるが、サービスエリアには三木露風の説明用の碑が立っている。そしてあちこちに赤とんぼのイラストがちりばめられている。

こうした著名人が輩出されると町の誇りでもあろう。出張のたびにこのサービスエリアに立ち寄るが、名物「赤穂の塩味ソフトクリーム」を味わいながらこの赤とんぼに思いを馳せると、ほっと一息つくことができる。

「赤とんぼ」は露風の幼年時代の思い出をノンフィクション的に詠った悲歌(エレジー)であると、音楽評論家・長田暁二氏が山陽新聞の連載『わが古里こころの歌』で紹介している。

幼い彼は母の背にゆられながら、美しい播州平野のあかね空を群舞する赤とんぼに見とれている。しかし、迎えに行った父は帰ってこず、露風を背にトボトボと家路に向かう母の姿がある。

これが一番に歌われている。

この歌、歌うにはけっこうむずかしい。音域が広いし、跳躍もある。しかしギターにはよく合うかもしれない。

コスモスと赤とんぼ。秋ならではの写真に感謝。

木、金は出張だったのだが、行き先は帰りに台風のため車中泊となった時の会社である。

今回も次の台風が来つつあったが、なんとかそれよりも早く帰れそうだ。会社がある地域では祭りを控えていたが、台風で実施できそうにない。町の青年団が祭りの開始時刻を広報車で流していたが、どうも一日延期になる気配だ。

こういう時、担当をしている人たちは気が気でない。変更の決断がたいへんだろう。いやいやじつは、昨年の我が学区で開催された「ふれあいまつり」では、雨のため実施するかどうかの決断を求められていた。数10店の出店はすでに食材を購入しているし、テント、ステージなどすべての準備は整っているのだ。ほんとうに決断はむずかしいと思う。

けっきょく実行委員長はGOのサインを出した。途中雨が降ってもきたがなんとか無事終了することができた。

そういえばもうぼちぼち今年もそういう時期になってきている。あと一ヶ月あまりである。またまたステージを構成するのかと思うと憂鬱にもなるが、生活のメリハリにもなると思ってやりきるしかないだろう。

出張の帰りはスムーズだった。ああいう経験を一度すると、いろいろなシチュエーションを想像しながら対処することができるようななるのかもしれない。まあ人生、経験だ。

近々、岡山ハワイアン・フェスティバルが開催される。

一年に一回開催され、ハワイアン・クラブのメンバーが一同に会する賑やかな催しである。ハワイアン・バンドとフラダンス・チームがいっしょになり演奏を繰りひろげる。総勢20チーム近くになるため運営する事務局は大変だ。

私もいちおう理事になっているので、朝から夕方までお世話をしなければいけないのだが、今回は音響装置の段取りをすることになった。今までは会場の設備を使用していたのだが、いろいろと不満がある。特に生演奏となると、音響装置の如何で演奏が台無しになることがある。せっかくの年一回の晴れ舞台なので、満足できる演奏にしたいわけである。

私が担当して業者の段取りをすることになったのだが、幸い、メンバーであるyakoちゃんが音響の関係に出入りしているのでさっそく白羽の矢をたったわけである。この業者、県下でも有数の設備と技術を持っているようだ。問題は料金である。お金をかければいくらでもいいものはできるだろうが、そこはアマチュア、それ相応の妥協点というものがある。ところが今回はyakoちゃんのおかげで、格安で請け負ってもらうことができた。おそらく言い値かもしれない。

各バンドの使用機材の確認など、こまごまとした仕事が多いが、業者との打合せはyakoちゃんがやってくれるという。おお、ほんとうに助かる。渡りに船の心境である。

それにしても使用マイクの多いこと。ボーカルマイク6本、ウクレレ、ギター用6本、ワイヤレス2本、ギターアンプ用3本。こんなにあってほんとうにうまくコントロールできるのか、しかしそこはプロ、まかしときなさいとのyakoちゃんの弁。おまかせしよう。

あとはyakoちゃんのヴォーカル指導が残っている・・・。むむっ

今までのイベントで、これほどのマイク数があればまともなミキシングはできていなかった。音が出ないと思ったらピーピーキーキーとハウリングが発生したりで、演奏する側も聴く側も音楽に没頭することができない。

今回も仕込みの時間がないので、ちゃんとしたものができるか心配だ。

そうこうしているうちに学区の祭りもせまってくるし、ステージというのはほんとうに大変だ・・・。

ロシアのヴァイオリニスト「アナスタシア・チョボタリョーワ」のCDを買った。買うのはこれで3枚目になるが、今回のはものは映画音楽でとても聴きやすく心潤う感じがする。

とかくヴァイオリンとなると構えてしまうが、私が購入するたぐいはだいたいポピュラー、ジャズ、歌謡曲のジャンルにかたよる。要するにあまりむずかしい音楽は肌に合わないということだ。幸田聡子の「美空ひばり」ものはよかった。これはこれで心潤う音楽を奏でてくれる。

「アナスタシア」のはどうかというと、買う決め手となったのはバックの編成であった。映画音楽にもかかわらず、弦楽四重奏やギターをもってきている。おそらく並みのイージーリスニングではないということがわかる。BGM音楽はどうでもよいのだ。

実際聴いてみると、この弦楽四重奏が迫力ある演奏を展開してくれる。やはり映画音楽は弦に限る。それにヴァイオリンとギターだけという取り合わせもあって、単に音楽を楽しむというだけでなく編曲の妙にも魅力がある。

それにしてもヘンリーマンシーニの名曲「ひまわり」のすすり泣くヴァイオリンには惹きつけられてしまう。

「アナスタシア」は今年、岡山でも演奏を聴くことができた。Mみさんに無理を言って、無料整理券を奔走して調達してもらった例の演奏会である。岡山で聴くことができるというよりは、『倉敷さくよう大学』の音楽講師をつとめているのだから、親近感がわくというものだ。

CDのジャケットもすばらしい。ロシア女性の美しさがまばゆいばかりだ。使用している楽器は、ロシア国家のコレクションという「ストラディヴァリ1729年製」である。ロシア美女が奏でる世界最高峰の楽器から発する音色は、先入観で凝り固まった私の耳に達する前から頭ですばらしいと受け取ってしまっている。

こうしてすばらしい演奏に違いないというレッテルが貼られたCDが、また一枚、新しく購入したCDラックにお蔵入りした・・・。

滋賀県のMさんから写真の画像処理についてアドバイスをいただいた。

ちょっとした問い合わせに対してかなり高度な技術アドバイスだったが、知りたい部分が的確にわかるので大変ありがたい。書物やインターネットで調べればわかるといえばそうなのだが、欲しい情報にたどりつくまでにかなりの労力と時間を要する。

なんでもそうだが、独学も必要、しかしそれ以上に人から教えを受けるということは大切だと思う。些細な趣味の世界だけれど。

この画像処理だが、簡単にやろうと思えば自動処理なんかで一発でできる。日記にアップしている写真は、ほとんどこの自動補正というやつをかけている。たいていの写真はきれいに見えるようになる。

しかし、本式の画像処理となるとそれ相応の知識と忍耐がいる。おそらく細かい部分の描写をするために、手間は相当なものだろう。

はっきりいってこの世界に入るには勇気がいる。どっぷりとつからないとマスターできない世界なのだ。へたに入ろうものなら中途半端で投げ出すだろう。

ホームページの世界がそうだ。私だけかもしれないが、プロご用達のソフトを買ったはいいが、参考書の1/5ページも進まないうちに頓挫してしまった。

最近やっと気づいたが、何にでも手を出すのはやめよう。

ああ、しかししかし、やめる勇気も必要なのだ・・・。

滋賀県のMさんから写真の案内メールが届いた。

きれいな「もみじ」の色合いがすばらしい。

ところでデジタルカメラでは、画像処理ということをする。まあ一般のフィルムカメラでも写真屋さんではきれいな色合いになるよう調整はするのだろうが、それを我々がすることはできない。しかし、デジタルカメラの時代に入って、誰でもが簡単にとはいかないが、画像処理ソフトを使って好きなように色を変えることができる。

あざやかな色ではっとさせるような写真は雑誌でよく見かけるが、これなんかはデジタル画像処理をしているそうだ。写真といえば、実物をそのまま写し撮るのだが、いろいろと細工を加えることで芸術性をあげることができるのだと思う。

とはいっても、カメラもそれなりの性能がなければこういう写真は撮れない。私が持っているカシオの「EXLIM」ではとても無理だ。ポケットに入るので、記録用といったところか。ああ、一眼レフカメラが欲しいが、ワイフをどのように落とすか、落とし文句を考えなければいけない・・・。

http://www.imagegateway.net/a?i=KmKCXZeEJ4

CT画像撮影はかなり大掛かりな装置に乗せられる。仰向けに寝るとちょうど頭がホルダーにはまるようになっている。そのホルダーにガシッとベルトで固定されると、巨大なドーム状の撮影装置の中に「ズンズン」とベッドが移動していく。

頭の部分が入ると、「それでは撮影を始めます。2、3分で終わりますからじっとしておいてください。」とマイクで話し声が聞こえる。目をつぶっているが、ヒューンと高速で回転するような音がしだした。一定時間ごとにベッドがわずかずつ移動している。

この装置では頭を輪切りにした画像を見ることができる。したがって頭全体を見ようとすると、輪切りの数が多くないときちんとした診断をすることができない。そのため小刻みに動かしながら撮影枚数を多くしていくというわけだ。

撮影が終わるとしばらく待つことになる。それでもたいした時間ではなかったと思う。2、3人の診察を待った後、呼ばれた。いや、呼ばれたのではない。じつはこの病院、拡張リニューアルされてそんなに日数は経っていない。それにともなっていろいろな処理がコンピュータ化されているようだ。

普通の病院だったら次々と患者の名前を呼ばれて診察室に入っていくのだが、これらが部屋の壁にかけられた液晶モニターによってわかるようになっている。現在診察を受けている人の番号と次に入る人の番号が表示されているのだ。

ほどなく私の順番がきて診察室に入った。頭部の断層写真が数十枚、壁際のモニターに映し出されている。おそらく昔だったら、撮影されたフィルムを撮影室から持って走ったにちがいないが、今ではこういう類のものは電送される。即座にパソコンの画面なり、大型液晶モニターなりに写すことができるわけだ。

診断は「神経痛」である。障害を受けた抹消神経を修復するビタミン剤と書かれた錠剤と、痛み止めの薬をもらって病院を後にした。

しかしこれで頭痛が治ったわけではない。診察してもらっただけなので、痛みはなにも変わらない。このままでは仕事も何もできる状況ではない。したがってそのまま以前に通っていた整骨院に直行となった。

|