| 2004年02月25日(水) | 愛に報いる方法 |

いま読んでいる渡辺淳一さんのエッセイの中に、「おじさんの見る夢」というタイトルの文章がある。 こういう場合、現実の女性なら、ほとんど夫を捨てて家を出るだろう。これほど好きな男をムザムザ逃して、あまり好きでもない夫と、いままでどおりの退屈な田舎暮らしを続けるとは思えない。

「マディソン郡の橋」を読んで書いたものだ。十年ほど前にベストセラーになったアメリカの小説であるが、映画化されたのでそちらでご存知の方も多いだろう。

舞台はアイオワ州マディソン郡の片田舎。農場主の妻として平凡に暮らすフランチェスカ(映画で演じるのはメリル・ストリープ)の前に、屋根つき橋の写真を撮り歩いているというカメラマンの男が現れる。彼の名はロバート(クリント・イーストウッド)。彼女はローズマン橋まで道案内をするが、自由で都会的な雰囲気を持つその男に夫にはない魅力を感じ、たちまち恋に落ちる。夫とふたりの子どもは遠出をして家を留守にしていた。家族が帰ってくるまでの四日間、ふたりは互いが互いにとってなくてはならぬ存在であることを確かめ合う。

最後の夜、ロバートは「一緒に行こう。ふたりで新しい世界をはじめよう」と言い、荷物までまとめたフランチェスカだったが、迷いに迷った末、「やはり家族を捨てることはできない」と踏みとどまる。

十数年後、ロバートは彼女に告げた「これは生涯にたったひとつの確かな愛だ」の言葉通り、独身のまま死ぬ。フランチェスカもまた、短いが激しい恋を胸に抱いて死んでいく。

渡辺さんは読みはじめてまもなく、「この作者は男だな」とピンときたという。なぜなら、女性主人公のキャラクターやストーリー展開が男の発想、男の感覚から生まれたものであると思われたからだ。

男は優柔不断だから、好きな女性に「奥さんを捨てて家を出てきて」と言われても踏ん切りがつかず、結局残ることになる。そして勇気のない自分を責めながら、恋の思い出を引きずって生涯を終える。しかし、女性はすべてを捨てて開き直る強さを持っている。フランチェスカのようにこれほど強く誘われながら踏みとどまることも、実を結ばなかった恋をいつまでも思いつづけていることもない----というわけだ。

渡辺さんといえば言わずと知れた、大人の恋愛小説の大家である。しかしながら、私はまったく逆の考えだ。私はフランチェスカがロバートについて行かなかったところにこそ、リアリティを感じている。

彼女は「夫を裏切り、子どもを捨てて出て行くことはできない」と涙を流し、目の前の男をあきらめる。それは家族に対する責任、自分が選択した人生に対する責任を果たすためであるが、それだけではない。

彼女にはわかっていたのだ、すべてを捨て去ることができるほど自分はもう若くないということを。この新しい愛に走っても本当の幸せは得られないであろうということを。そして、どんな愛も永遠にはつづかないのだということを。

まったく別の生き方をしてきたふたりがずっと一緒に生きていくことができるとは、彼女には思えなかった。もしかしたら、「こんなに愛し合うことができたのは四日間という期限付きだったからなのかもしれない」とさえ思いはじめていたかもしれない。

人はときに、その悟りにも似た悲しい予感を組み伏すことができない。たとえどんなに激しい恋の真っ只中にあろうと。

どしゃ降りの雨のラストシーン。町に買い物に出たフランチェスカと夫の乗る車の前に、信号待ちをするロバートの車。信号はやがて青に。しかし、前の車は動かない。ロバートの最後の誘いだ。

早く行け!とクラクションを鳴らす、なにも知らない夫。前車のバックミラーには彼女が贈ったネックレスが掛けられ、揺れている。ドアのノブに手をかけるフランチェスカ。

しかし、最後の最後に彼女は自分の心に強力なブレーキをかけた。この農場用ピックアップトラックに残ること、すなわち「この町で農夫の妻として退屈に生きること」を彼女は最終的に選ぶのだ。

左のウィンカーを出し、ゆっくりと動き出す前車。そのライトの点滅はすべてを悟ったロバートのフランチェスカへのエール、彼女の選択を祝福する気持ちだ。そして、ロバートは町を去る。

「男はロマンチストで、女は現実的」とよく言われる。実際に男と女のあいだにそのような傾向があるのかどうか、私にはわからない。しかし、この物語の中ではそう描かれている。

「現実的」とは、最後まで手離してはならないものがなんであるかをいかなるときにも見誤らない聡明さ、喪失の恐怖と闘う勇気を持っているということだ。ロバートはフランチェスカの高次の決断に降参したのである。

もちろん、世の中には「ロバートな女性」も「フランチェスカな男性」もいることだろう。しかしそれでも私は、この状況で男の車に飛び込むことができる女性はとても少ないのではと思うのだ。

ところで、この物語には私が非常に残念に思っている部分がある。

フランチェスカは死後、その四日間の恋を息子たちに手紙で告白する。そして、遺体を火葬にし、その灰をロバートとの思い出の場所であるローズマン橋から撒いてほしい、と息子たちに遺言するのだ。

「私の一生は家族のために捧げました。だから死んだあとは、私は彼のものです」

私はここがどうしても腑に落ちない。あの場面で思いとどまることのできる賢さ、強さを持つ女性がはたしてこんな真似をするだろうか。

彼女のふたりの子どもはそれぞれパートナーとのあいだに問題を抱えており、母の秘密を知ることは結果的には彼らが家族との関係を見つめ直すきっかけになった。しかし、フランチェスカがそれを明かしたのはその効果を期待してのことではなく、あくまで「死後の自分はロバートに捧げたい」という願いからである。

あの「運命の四日間」をどうして永遠にふたりだけのものにしておかなかったのか。理解に苦しむと同時に、私はそれをとても悔しく思う。

いい話だったなあと思えるかどうかは私の場合、物語の結末でほとんど決まる。もしローズがジャックへの愛だけに生き、独身を貫いていたら、『タイタニック』は薄っぺらい愛の美談に終わってしまっていたはずだ。

愛に報いるとはどういうことか。彼女があのあとも恋をし、子どもを生み、ジャックとの約束を胸にたくましく生き抜いたからこそ、私は見るたび涙を流す。そして、女はこうでなくてはとつぶやくのだ。

「彼のことは今まで誰にも話さなかったの。主人にもね。女って海のように秘密を秘めてるの」

短い、短い時間だった。けれど、一生燦然と輝きつづける宝石のような記憶。

私なら生涯誰にも話さない。この胸に秘めたまま、墓まで持って行く。

【あとがき】 |

| 2004年02月18日(水) | それは本意か、不本意か |

ちょっぴり自慢っぽくなるのだけれど、前回の日記にはたくさんのメールをいただいた。ウフフ、一晩で一生分の口説き文句を聞かせてもらっちゃったワ、とご機嫌でこれを書いている。 文章を読んでちょっとその気になったら、口説いたらOKもらえる確率ってのを何となく想像するものです。で、OKもらえそうにない場合は口説きません。それが男の典型的パターンでしょう。小町さんの本意かどうかは分かりませんが、誘ってもOKもらえないように感じているのは正直な感想です。

もっとも、「お誘いしたいです、ほんとに」の前には必ずといってよいほど、「もし私が男だったら」というフレーズがくっついていたのであるが……。

「私は女です。すみません」なんて冒頭で謝っているメールもあった。前回の日記を読んで、期待に胸ふくらませてメールチェックをする私の姿を想像した方が少なからずいたということである。ああ、かっこわる。

では、男性の反応はどうだったかというと。非常に興味深かったのが、女性から届いたメールが「私が男なら口説いてます」か「私も口説かれバージンです」であったのに対し、男性からのそれは一通を除くすべてが私がどうして口説かれないかについて言及したものであったことだ。さらには、その分析結果が見事に異口同音だったことである。

その中から短い文章でズバリ書かれたものをひとつ、紹介させていただこう。

と、その前に。これはあくまで一般論として述べたものであり、個人的な「だから口説きたいけど口説けない」ではないことを、考察をくださった方々の名誉のためにお断りしておく。

不倫とか既婚者が配偶者以外の異性と付き合うことに対して、否定的な見解を述べていたこともありましたよね?そういうのも影響するでしょう。

モテる女性の条件としては、見た目や性格よりも誘ったらOKもらえそうな雰囲気ってのが一番大切な要素ではないかと思います。

ぐうの音も出ない。わが身を振り返っても、勝算ゼロの相手に「付き合ってください」と告白した経験はない。

このコメントには私にとってポイントがふたつある。他の方からいただいた考察とかぶっている点でもある。

ひとつは、「既婚者の恋愛に否定的でしょ?そこが口説いても無駄だと思わせるところなんですよ」という部分。

不倫をテーマにした日記は私が読まないことにしているジャンルのひとつだ。そのくらい私はそれが嫌いである。しかしながら、私がそういう話を最後に書いたのは一年以上も前のこと。そういう考えの持ち主であるということがいまだ人の記憶に残っていることにはかなり驚いた。それほどきつい調子で弾劾したっけ。

少々補足しておくと、当時は「モラルにもとる不誠実な行為である」がそれを自分に許さない理由の百パーセントであったが、現在は「まっとうできぬ恋はどんなにつらかろう。わざわざパートナー以外の人を好きになって苦しむことはないではないか」が内訳に加わっている。

そしてもうひとつのポイント、「誘っても無駄だろう」と思われていることが私にとって本意なことなのかそうでないのかという部分について。

「私だけ口説かれないのはなんでなの」とさんざん騒いでいたけれど、実際のところはどうなのよ?自分に問いかけてみたら、答えはすぐに出た。

「それは不本意なことでは決してない」

前回の日記で書いたことと矛盾するようであるが(これが微妙な女心というやつだ)、「誘えば乗ってきそう」と思われるのは私にとって不名誉なことである。声がかからないのはたしかにちょっぴりつまらない。しかし、実際に声がかかるようではだめなのだ。なぜなら、それは自分という人間が誤解されているということだから。私は日記の中で自分の見せ方、振る舞い方を誤っているということになってしまう。

うん、やっぱり声はかけられなくていい。

はいはい、ちゃんとわかってますよ。

「あなたがモテないのはそのせいだけじゃないでしょ」

「そういうことは口説きたくなるような魅力的な女になってから言え」

みなまで言うなって。

そろそろモニターの向こうから「いい加減にしろ!」と石つぶてが飛んできそうなので、このへんで退散。

※参照過去ログ 2004年2月16日付 「口説かれぬ理由」

【あとがき】 |

| 2004年02月16日(月) | 口説かれぬ理由 |

ある事柄を経験したことがないとき、私たちは自分のことを「○○童貞」「○○バージン」と表現することがある。

先日、『歯医者さんの一服』のそうさんが「僕はタバコ童貞にギャンブル童貞に……」と書いているのを読んだ私は、自分にはなにがあるかしらと考えてみた。

そこでふと思い出したのが、女性の日記書きさんばかりが集まったオフ会でのこと。話題にしたことのひとつに「日記を書いていて困ったこと」というのがあったのだが、メンバーの口から「男性読者から写真が送られてきた」「出張でどこそこに行くと書いたら食事に誘われた」といった話が次々に飛び出したのである。

座の異様な盛り上がりに愕然とする私。

「私、そんな経験ないよ」

「え、ほんとに?一度も?」

「ない。一回もない」

「へえ、そうなんだ……」

驚いているのか納得しているのかわからない一同の反応。そんなめずらしい生物を見るかのような目で見ないでー。

というわけで、私は読み手にナンパされたことがない「口説かれバージン」である。

私は考えた。どうして彼女たちには声がかかり、私はかからないのか。

たしかにキュートでおしゃべりで、一緒にいるととても楽しい女性たちだ。しかしながら、それは会ってこそ知りえる魅力。日記を読んでいるだけの状態では読み手の目に、私と彼女たちのあいだにそう大きな違いは存在しようがないだろうと思うのであるが、現実に私のところには一通のお誘いメールも届かない。

「いかに熱心な読者さんであっても、男性とはふたりでは会わないようにしている」という女性を私は何人か知っている。その方針は賢明であるが、私はそんなことをあらためて考えたことがない。その必要に迫られることがなかったから。

そんな話を前出のそうさんにしたところ、(「そうだったのか。かわいそうに」と思わず本音を口走ったあと)私が口説かれない理由についてこんな仮説を立ててくれた。

「サイト名とハンドルネームが関係あるんじゃないかな。『われ思ふ ゆえに・・・』でしょ。読者が身構えてしまうところがあるように思う。『小町』っていうハンドルもフェロモンを感じさせにくいんじゃない?」

なるほど、ネーミングが人に与える印象はあなどれないということは実感としてある。

このサイトはもともと『結婚ノススメ』というタイトルであったが、一年ほど前に現在のものに変更してから来てくださる方がぐんと増えた。旧タイトルは少なからぬ人たちに「読んだことはないけど、自分向きではなさそう」という先入観を抱かせたのだろう。他方で、現タイトルが堅苦しさ、理屈っぽさのようなものを感じさせている可能性はある。

ではハンドルネームについてはどうか。「小町」は庶民的なイメージだ。たしかに女らしさやミステリアスな雰囲気を醸しだしてくれる名前ではない。

「そっかあ、それが私の色香の流出を食い止めてくれてるわけね」

が、ほどなく、この説は「でもみんなのところだってフェロモンのなさはうちと似たり寄ったりじゃない?」を解明してくれないことに気がついた。

「文は人なり」という。実物の私を知っているそうさんは「文章に色気がないんだよ」とは言えなかったのではあるまいか。

そんなことがちらと頭をよぎったが、これ以上追求しないでおく。

そんなことを真夜中に思いめぐらせていたら、メールの着信音が。グリーティングカードだった。

この時期にカード?なんだろう。が、FROM欄の名前を見てすぐにぴんときた。

「あ、今日はバレンタインデーだ!」

海外にお住まいのその日記書きさんは、去年の二月十四日にもカードをくださった。クリスマスと正月以外にカードが届くなんてめずらしい。なんかの記念日だっけと思いながら開くと、そこにはきれいなブーケの写真と“Happy Valentines' Day”の文字。

「今日は日本では女の子が男の子に告白する日になっているけど、欧米では男性女性関係なく、家族や友人にカードや花を贈るのですよ」

と書かれてあった。そして今年も送ってくださったのだ。

チョコレートをもらえなかったとぼやく男性の日記をいくつも読み、「義理チョコなんかもらったって意味ないのに」と突っ込んでいたのだけれど、「ねえねえ、なんで私だけ口説かれないの」と訊いて回る私も人のことはまったく言えないのであった。

しかし、そんな必要はなかったのだ。ナンパメールより友情の本気メール。そうよ、私にはこういう心優しい友がいるではないか。

でもまあ、せっかくだからこの機会にひとことだけ言っておこうかしら。

こう見えて、私って(意外と)チャーミングなのよ。可愛いところも(いくらかは)あるんですからね。世間にはまだあまり知られていないみたいだけれど。

【あとがき】 |

| 2004年02月11日(水) | 「阿部定」考(後編) |

この事件について書かれたものを読んでいると、「愛が高じた果ての犯行」という言葉によく出くわすが、いつも違和感を覚える。もちろん筆者は定の行為を許されることではないとしているが、しかしそこまでひとりの男を愛したという点については一目置いているような印象を受けるからだ。 私はあの人が好きでたまらず自分で独占したいと思い詰めた末、あの人は私と夫婦でないからあの人が生きていれば外の女に触れることになるでせう。殺してしまえば外の女が指一本触れなくなりますから殺してしまったのです。 石田は始終「家庭は家庭、お前はお前だ家庭には子供が二人もあるのだし俺は年も年だから今更お前と駈落する訳にも行かないお前にはどんな貧乏たらしい家でも持たせて待合いでも開かせ末永く楽しもう」と言って居りました。然し私はそんな生温いことでは我慢出来なかったのです。 男に惚れた余り今度私がやった程度の事を思ふ女は世間にあるに違ひないのです、ただしないだけのものだと思ひます。恋愛の為止むに止まれず今度私のした様な事件になるのも色気違ひばかりではありません。

(以下、定の心情を正確に伝えるため、証言は意訳せず予審調書から抜粋する。少々読みづらいが、ご勘弁を)

定が吉蔵を殺めた動機は、これ以上ないほど幼稚で身勝手なものである。愛が高じた果ての、というなら、いま流行りのストーカー殺人だってそうではないか。では、いったいなにが人々の同情を引く要因となっているのか。

ひとつは、定が美人であったこと。連行されるときのにっこりと笑みを浮かべた写真を見たことがある方もおられるだろう。

このテキストを書くにあたって予審調書をすべて読んだが、定の「情交」への執着はおぞましささえ感じさせるものだった。その後の精神鑑定で彼女は先天的なニンフォマニア(淫乱症)であると診断されているが、少しも驚かない。しかし、見た目は地味ではかなげで、そんなふうにはとても見えないのである。

そしてもうひとつ。こちらが主要な理由であろうが、定が切り落とした一物を後生大事に持っていたことである。

なぜ性器を切り取り持ち出したのかという問いに、「一番可愛い、大事なものだから」と答えたエピソードは有名であるが、彼女はそれをきれいに洗い、ハトロン紙に包んで吉蔵の六尺褌とともに身につけていた。この部分が人々の同情心を喚起し、「純愛」「究極の愛」といった表現につながっていると思われる。

もし定が吉蔵の首を絞めて殺しただけでそれを切り落としていなかったら、人々の彼女に対する感情はまったく別のものになっていたのではないだろうか。

定の人生を変えてしまった十五歳のときの処女喪失の経験、「私の一番好きなあなたが死んで私のものになりました。私も行きます」という吉蔵宛ての遺書など、同情を引く要素がいくつかあることは否定しない。

しかしそれを差し引いても、ひとりよがりな思いに歯止めをかけられなかったこの女性を「愛に従順に生きすぎた」だの「究極の愛を求めた」だのと美化するのは、私には理解できない。

ところで、ここまで書いてきたこととは別にもうひとつ考えていたことがある。

定は予審判事にこう述べている。

永遠に自分のものにするために男を殺し、局部を切り取り持ち去るという一連の行為が「色気違ひゆえ」であるのかないのかは私にはわからない。

が、それは脇に置いておき、私は考えてみた。もし自分が愛する男の「分身」として持ち出すとしたら、からだのどの部分だろうか、と。

私がもっとも愛着を感じる部分、一番可愛い、大事な部分。私の場合、それは性器ではない。手だ。手の平だ。

髪をなで、頬を包み、抱きしめ、愛撫する。「愛情」という目に見えないものを形あるものにして私に伝えてくれたのは、いつも手の平だった。

定は「それを身につけていたら石田といつも一緒にいるようで、寂しくないと思った」と語ったが、私がもっとも離れがたくそばに置いておきたいと思うのは、利き腕の手首から先であるような気がする。

……おっと、いけない。二日にも渡って調書を読みふけり、定の心情をあれこれ想像していたら、私までどうかしてしまったみたい。このへんにしておこう。

【あとがき】 |

| 2004年02月10日(火) | 「阿部定」考(前編) |

『永遠の恋物語』(テレビ朝日)という番組がある。「歴史に残る大恋愛」をテーマに、これまでの放送では太宰治やマリリン・モンローの恋を取り上げてきたが、今回は「阿部定」。

あいにく夕飯の支度をしながら片手間にしか見られなかったのだが、「阿部定事件」については以前から思うところがあったので書いてみたい。

事件のあらましはこうだ。

昭和十一年五月十八日、東京荒川区の「満佐喜」という待合宿の一室で、男の死体が発見される。三日前から泊まっていた男女ふたり連れのうち女のほうが買い物に出たまま帰ってこないため、不審に思った女中が部屋に入ってみると、連れの男が血まみれになって死んでいたのだ。

男は腰紐で首を絞められており、局部が根元から切り取られていた。布団の敷布に鮮血で「定吉二人キリ」と記され、男の左太腿にも「定吉二人」の血文字。左腕には「定」と刃物で刻まれていた。

二日後、女は品川駅前の宿に潜伏していたところを逮捕される。名は阿部定、三十一歳。男は中野区新井の料理屋の主人、石田吉蔵(四十二歳)とわかった。

定は神田の畳屋の娘で小さいときから近所でも評判の美少女だったが、十五のときに男に騙されて処女を喪失。「ヒビの入った身体だし、こうなった以上はどうともなれ」(予審調書より)と自暴自棄になって娼妓となり、遊郭を転々とする生活を送るようになる。そののち吉蔵の営む料理屋に住み込みの女中として入り、ふたりはすぐに懇意になった。

ほどなくその関係は吉蔵の妻の知るところとなり、ふたりは家を出る。が、待合宿を泊まり歩くうち、定はどうしたら吉蔵と一緒に居られるかということしか考えられなくなってしまう。そして吉蔵が「いったん家に帰る」と言い出した夜、凶行に及ぶ。

この事件は当時、その猟奇性から大きな反響を呼び、裁判は傍聴人であふれたという。

弁護団は「吉蔵にはマゾヒスティックな性向があり、定はソドとマゾの両性を有し、この結合要素を備えた男女が出会うことは千万人にひとりの割合であろう。しかるに定、吉蔵は陰陽、凹凸全く符合融和すべき千載一遇の暗合の結果であり、稀有な運命の神の悪戯に依って本件を誘発したものである」と主張、「心身耗弱による衝動的殺人であり、その責を彼女だけに負わせるのは酷である」として六年の刑が言い渡された(模範囚として五年で出所)。

人を殺して六年。これはかなり寛大な判決といえるのではないだろうか。しかし、私が本当に腑に落ちないのはここからだ。

阿部定事件についての記述を読むと、その多くが定に好意的なものであることに気づかされる。「深く激しい愛の物語」「究極の愛を求めた女」といった表現がなされているのをしばしば見かけるし、たとえば渡辺淳一さんが定について書いたエッセイの中には「ロマンチック」という言葉さえ出てくる。

当時の世論も定にきわめて同情的で、服役中四百通を超える結婚申し込みが届いたという。この年の二月には二・二六事件があり、日本は日に日に軍国主義の色彩を強めていた。その暗澹たる世相の中でいっとき不穏な空気を忘れさせてくれる存在として、当時の人々はこの事件に飛びついた……と仮定するのは不可能なことではない。が、もし時代背景だけが理由だとしたら、定が現代の人々からも不思議な人気と理解を得ているのはどういうわけか。

私はその「ものわかりのよい」表現を目にするたび、「おいおい、それは違うだろう」と言いたくなるのだ。

【あとがき】 |

| 2004年02月05日(木) | 夫婦の寿命(「後編」内で引用した新聞記事) |

| 2004年02月04日(水) | 夫婦の寿命(後編) |

妻は夫が家を不在にしている時間が長いことに不満を持つのではない。

単身赴任中の夫に「あなたは子どもの相手をしてくれないし、お風呂にも入れてくれない。それでも父親なの」とは言わないように、不可抗力な事情でそういった生活を強いられている場合は、寂しさを感じることはあっても夫を責める気持ちにはならないだろう。

夫への愛情や信頼が失われるのは、妻の目に彼が夫、父親たる時間を持つ余裕がある(ように見える)のにそうであろうとしないときや、好んで仕事に忙殺されているように映るときだ。夫不在の毎日の中で妻のよすがとなるのは、夫が自分たちとの時間を持ちたいと思ってくれていると感じられることなのである。

「俺は給料の運び屋じゃない」は男のセリフだと思われているが、「あなたは給料の運び屋じゃないのよ!」と叫びたいのは妻だって同じなのだ。

「何十年も家族の召し使いをやってきて、いまようやく、ひとりになりたい、自分のために時間を使いたいと望むようになって、いったいなにが悪いの」

「別れないでほしい?そりゃあそうでしょう。便利な女がいなくなると困るものね」

晶子にこう言わせるのは、母親の役割をこなし、家の中をうまく回していればさえそれでいいと思われていることに対する屈辱と無念の思いだ。

「自分の存在価値は家族のために尽くすことだけなのか」と思ったとき、妻はその生き方に見切りをつける。その瞬間から彼女の胸の中で子どもの成人、あるいは就職、結婚をリミットとした「夫婦の終末時計」の針が午前零時に向かって動き出すのである。

熟年離婚を切り出すのは妻であることが圧倒的に多く、たいていの夫はそれを青天の霹靂だと思うのだそうだ。

そういえば、「五十代前半の団塊の世代の男女を対象に老後の生活に関するアンケートを行ったところ、男性の四十七パーセントが『夫婦で一緒にいるのは楽しい』と答えたのに対し、女性は三十パーセントだった」という記事を新聞で読んだことがある。調査を実施した長寿社会研究所は「この意識のギャップは定年後の夫婦生活に混乱をもたらす要因になる」と指摘していた。

定年後は妻とふたりでと願う夫と、とうの昔に夫を当てにしなくなった妻。一番下まできてからボタンの掛け違いに気づいても、もう遅い。

厚生労働省の人口動態調査によると、離婚件数に占める熟年離婚の割合は七五年は五・七パーセントだったのが、九八年には三倍(一六・九パーセント)にはねあがっている。平均寿命が延びたことで、子どもを成人させてからの時間が二十年、三十年残されるようになった。この先は自分のための人生を生きたいと願い、ではどうすればよいかを考えるようになったことが熟年夫婦のあり方を変えているのだろう。

終身雇用が当たり前だった時代がすでに過去となったように、二十年後にはこれから結婚しようというカップルの辞書から「添い遂げる」という言葉が姿を消しているかもしれない。

ところで、実は私は少し期待していたのだ。あのドラマを見て、「夫の言い分」を書いた男性の日記がひとつくらいあるんじゃないか、と。

一緒に見ていた夫は二時間のあいだに「すごく嫌な奥さんだなあ」「そんなこといったって仕事は大変なんだよ」を何度口にしただろう。そして、その傍らで「こういう家庭ってすっごく多いと思う」「そりゃあ虚しいよなあ」とつぶやく私。ふたりの感想はどこまでいっても交差することがなかった。

家庭と仕事、その両方を持つ男性があれを見てどう感じたか、なにを考えたかに非常に興味があったのだが、リンク集にそれらしき更新報告コメントを見つけることができなかったのは残念だった。

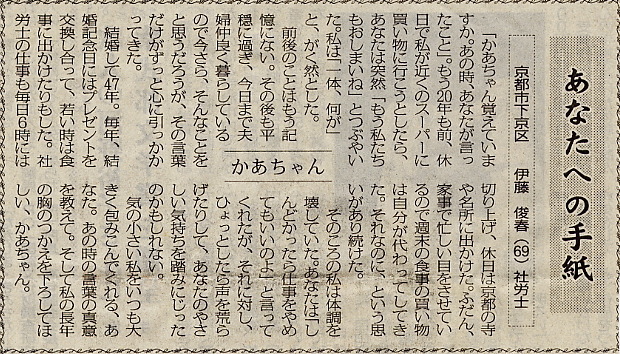

私には新聞や雑誌で目を引いた記事を切り抜いて取っておく習慣があるのだが、そのスクラップブックの中にとりわけ大事にしているページがある。

貼り付けられているのは、六十九歳の男性が書いた投書。一年以上前に朝刊に掲載されていたもので、これまでに何度読み返したかしれない。

書き手の妻にも人知れず胸に抱えるものがあったのだろう。が、読むたび私はこの「夫」に心打たれ、慰められ、励まされる。よかったら、こちら。

【あとがき】 |

| 2004年02月02日(月) | 夫婦の寿命(前編) |

土曜の夜、めずらしく腰を落ち着けてテレビを見た。テレビ朝日開局四十五周年記念ドラマスペシャル、山田太一原作の『それからの日々』だ。 大企業の部長職にあった檜垣史郎(松本幸四郎)は社内の派閥争いに敗れ、定年まで二年を残して解雇されてしまう。

ふだん私はほとんどテレビを見ないのだが、家族の再生をテーマにしたこのドラマは何日も前から見ようと決めていた。ご覧になった方も多いのではないだろうか。

仕事一筋に生きてきた史郎は「粗大ゴミの悲哀」を噛みしめるようになって初めて、妻の晶子(竹下景子)が「はなクラフト」という趣味に打ち込んでいること、息子の啓治(武田真治)が転職を繰り返していること、娘の舞(瀬戸朝香)が不倫をしているらしいことを知る。仕事に邁進してきたあいだに家族が各々好きなように生きていたことに驚くと同時に、家族について自分があまりにもなにも知らないことに愕然とする。

それに加えて、妻が以前から離婚を考えていたことも明らかになり、ショックを受ける。

リストラであれ定年退職であれ、男が「会社」という居場所を失ったときにふと家庭を振り返ってみたら、家族はすでにばらばらだった----「これは、あなたの『家族』の物語です。」というサブタイトル通り、こうした事態は世の中にとてもたくさん存在しているのではないだろうか。

結婚四年目、熟年夫婦の域には遠く及ばない私が「身につまされた」と言うのはおかしいかもしれないが、いやしかし、妻の晶子の心情は十二分に理解することができた。私の中にも「他人事ではない」と思っているところがあるのだ。

義父は三人の子どもの教育、老親の介護、家の中のことすべてを義母ひとりにまかせてきた人である。

一年の休日のうち義父がゴルフに出かけないのは元旦だけだから、義母の「私はゴルフ未亡人よ」は笑うに笑えない冗談だ。子どもを風呂に入れたこともないと聞けば、義母がどれだけ大変な思いをしてきたかは容易に想像がつく。義母ができた人でなかったら、義父はとっくに離婚を言い渡されているだろう。

そして、その息子であるわが夫も仕事で多忙を極める身であり、かつ非常にマイペースな人だ。飲みに行く頻度も帰宅時間も独身の頃と変わらない。連絡も入れず深夜二時、三時になって帰宅する彼に、私は何度「家で待っている人間がいるという自覚はあるのか」と問い質したことだろう。

晶子は、「会社がなけりゃあなにもないような、そんな人間にはなりたくない」と息巻きながらも家で所在なげにしている夫に冷たく当たる。これまで仕事のことしかあたまになく妻には無関心、子どものこともすべて自分にまかせきり。その積年の恨みつらみが爆発したのだ。

そんな妻の態度にたまらず、史郎は言う。

「精一杯、家族のために働いてきたんじゃないか。俺がいったいなにをしたっていうんだ」

そう、夫はまるで気づいていないのだ。「仕事以外、なにもしてこなかった」ことこそ、妻の怒りと失望の正体であるということに。

夫が外でどれだけ苦労していたかは、もちろん妻だって理解している。感謝もしている。しかしながら、夫不在、父親不在のこんな家庭にしたのは「会社」だけではないとも思っている。

「あなたはいつだって仕事、仕事。私たちのことを考えたことなんかないじゃない!」

「俺だって好きでやってきたわけじゃない」

「嘘よ、あなたは好きでやってたのよ。でなきゃこんなふうに家族を放ったらかしにできるものですか」

夫がそれを好きでやってきたのであろうとそうでなかろうと、いまとなってはどちらでもよいのだ。こんなにも長いあいだ、自分と家族がないがしろにされてきたという事実が変わるわけではないのだから。 (後編につづく)

【あとがき】 |