DiaryINDEX|past|will

| 2008年09月30日(火) | ボイスブログ更新 |

5月からこっち、すっかりさぼっていたボイスブログを久々にアップした。

自作エッセイ集「父の12ヶ月」シリーズ。9月「家族会議」。

何のことはない。今日が9月の最期の日で、今日を逃がすと、9月の分がアップできなくなると思ったからだ。

今回、朗読を録音するにあたっていろいろと試行錯誤するうちに、使いこなしていないマイクや録音ソフトを何とか一人でいじれるようになったことは嬉しい収穫だった。

録音して保存し、それをボイスブログにアップするところまでは自力で辿りついたのだが、その他の技はない。だから、読み間違えれば、また最初からやり直し、長いものになると、数回に分けて録音し、別々にアップするといった極めて原始的なやり方で作業してきたのだった。

ところが、今日、ふとしたきっかけから、編集のやり方が分かったのだ。

画面の上のところにハサミの絵があったので、それで音源のカットができるのではないかとやってみたのだ。また間違って切り過ぎてしまった時には、元戻すというボタンがある。また、途中で録音を止めても、テープレコーダーのように、その続きから続けて録音できることも分かった。ちょうど、文章の編集のように、切ったり貼ったり、一つにまとめたりということが自在にできるのだ。

何と便利なこと。逆に言えば、なぜ今までその方法を見つけられないでいたのだろう。

しかし、切ったり繋いだりが自由にできるようになると、間違えずに読むという緊張感がどこか薄くなり、結局はミスが多く、やたらと切り貼りが多くなる。休まず一息に読む朗読のライブ感みたいなものはなくなる。

訓練という視点で見るなら、編集に頼らず、一息に読む事の方が効果はあるのかもしれない。

しかし、今のところは、編集が自力でできることに、すっかり面白さを感じてしまった。

| 2008年09月29日(月) | ガルシア・マルケス 「百年の孤独」 |

この夏に観た、ガルシア・マルケスの「コレラの時代の愛」がきっかけで、以前から読みたいと思っていた同著者の「百年の孤独」を、一ヶ月ほどかけてようやく読み終える事ができた。

七世代にも渡る長編小説で、しかも時間の流れ通りに話が進まないものだから、名前と人との一致が難しく、途中投げ出しそうになりながら最期まで辿りついた。最期の部分になると、それまでの家族の歴史が見渡せ、また描写にも作者の熱意が感じられ、とても充実した読書だった。

男と女が出会い、子どもが生まれ、家族ができる。町ができ、繁栄し、そして衰退する。そしてそこに戦がある。戦争は兵士達の間だけではない。男と女の間に、親と子の間に、そして兄弟同士の間に、起る。

愛のために自死する人間もいれば、人間の愛に触発されて、家畜が増殖するというファンタジーも起る。生きている人と死んでいる人とが同じ空間の中で交流する。生々しい人間の愛憎は素晴らしく写実的なのに、全体としては昔話の持つファンタジー性に覆われている。それだからだろうか、心の深層にかかわってきては、何か、自分の内側にあるものをひっぱり出されるような、なつかしさを覚えた。同時に読後、心の深い部分に印象が焼きついたように感じる。

ここで観る愛のかたちは、とてもラテン的だ。前回の日記で触れた、夏目漱石の「こころ」の中に出てくる愛やギリシャのプラトンが唱える愛ともまったく異なる愛のかたちが印象深かった。赤裸々な愛欲、奔放な情熱。人間讃美を観る思いがする。

ラテンを踊る時、とても解放され、ひとつの熱に見舞われ、没我の境地になるのだが、その熱と同質なものを文章の中に感じた。愛欲を、セクシュアリティーを喜びに満ちた肯定的なものとして謳歌するような、美しく逞しい文章を好きだと思った。

この本の最後の場面で誕生し間もなく死んでしまう七代目のアウレリャーノ・バビロニアの事を作者は<この百年、愛によって生を授かった者はこれが初めてだった>と書いている。

男と女の関係が世代を通して育ってゆき、七代目の誕生の時、ようやく愛としてかたちをなしたということなのかと感慨深かった。

そういう視点で読んでみると、第五代目アマランタ・ウルスラという女と、その甥の六代目アウレリャーノ・バビロニアという男の愛の行為の場面はとても素晴らしい。ここに抜き出しておこう。

やがて二人は、同時に敵であり共犯者であることを意識した。もみあいはありきたりの戯れに変り、攻めは愛撫となった。急にふざけ半分に、相手をからかうように、アマランタ・ウルスラは防御の手をゆるめた。自分でしたことに驚いて体勢を立て直そうとした時には、すでに手遅れだった。すざまじい震えが体の中心で起り、身動きができなかった。彼女はただその場に投げ出されたようになり、身を守ろうとする意志は、死の彼方で待ち受けているオレンジ色の笛と目に見えぬ風船が、いったい何であるかを知りたいという、あらがいたい渇望によって突きくずされた。手探りでタオルをつかみ、すでに身内を裂いて洩れようとしている猫のような叫びを押し殺すために、口にくわえるのがやっとだった。

*

小鳥たちにも見捨てられ、埃と暑さがひどくて呼吸もままならぬマコンドだったが、孤独と愛を求めて、つまり愛の孤独を求めて、赤蟻の立てるすざまじい音でろくに眠ることさえできない屋敷に閉じこもっていたアウレリャーノとアマランタ・ウルスラだけが、幸福だった。この世で最も幸福な存在だった。

*

その道の極意をきわめた彼らは、絶頂に達して力尽きたその疲労を最大限に利用した。たがいの体をうっとりとながめながら、愛撫のあとのけだるさは欲情そのものよりも豊かな、未知の可能性を秘めていることを知った。

参考

『百年の孤独』(ひゃくねんのこどく、Cien Años de Soledad、シエン アニョス デ ソレダド)は、ガブリエル・ガルシア=マルケスの長編小説。1967年初版出版。日本での刊行は1972年、新潮社から。

ガブリエル・ガルシア=マルケスの代表的小説。世界各国でベストセラーになり、ラテンアメリカ文学ブームを巻き起こした。ノーベル文学賞を受賞。2002年ノルウェイ・ブッククラブによって「世界傑作文学100」に選ばれている。

あらすじ

ホセ・アルカディオ・ブエンディアを始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村、マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を舞台としている。幻想的な出来事、個性的な人物が登場する。生と死、希望と絶望などを含ませながら、ブエンディア家の孤独の運命について描いている。

出典 <フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 >

| 2008年09月28日(日) | 公園に歌う人いて秋の午後 |

<写真の花は「夏の架け橋」という名前のついたワイン色の日日草>

いつもはフルーツとミューズリーにヨーグルトをかけた朝食だが、

今朝はパンケーキを何枚も焼きながら、

「ちびくろさんぼ」を思い出していた。

パンケーキを焼くのは、独り暮らしをしている次男が夕べやってきて、二階で寝ているからだ。

「ねぇ〜、焼きたてのパンケーキが食べたかったら、今すぐ起きておいで」

昼まで寝ているといった熊五郎はのっそりと起きてきて、大きなパンケーキを四枚ぺろりと平らげた。

「やっぱりパンケーキはメープルシロップでなくちゃあ」と実においしそうに食べる。やっぱり熊に似ている・・

熊の父子を残し、自転車を駅まで走らせ、主日の礼拝へ。

*

礼拝の後、いくつかの打ち合わせが早めに終わったので、運動を兼ねて大宮公園へウォーキング。

秋の日曜日だからか、公園は様々な人達で賑わっている。

30人くらいの外国人を含む若者達、何かの交流会なのか、ゲームのような事をしている。

シートをしいてのんびりと本など読んでいるカップル。

ベンチに座ってぼんやりしている老人。

親子づれはあちらにもこちらにも。

そして木の下にギターの弾き語りをしている人がいた。

懐かしい曲が聞えてきて、足を止める。

はるか昔、セーラー服の頃、昼休みの中庭で弾き語りをしていた事があった。あの頃の歌とギターのコードを書き留めたにノートはバラバラになってはいるものの今もすぐ脇の書架にある。

公園にギターを持ち出して、秋の中で歌いたくなった。

| 2008年09月27日(土) | 28年振りの再会 |

この一週間、治療のために、仕事の他は外出もせず、ジムにも行かず、ひたすら養生したが、今日は都内まで出かける事ができた。

28年前に別れたきりになっていた香港に住む知人と再会。

わたしが学生の時、30代だった彼女はきりりとしたスーツ姿のキャリアウーマンだった。わたしの結婚式に来てくれた。けれどその後は、音信も途絶えていたのだった。

会わないうちに彼女は結婚し、香港へ渡り、出産、育児、起業と波乱万丈を生き、一人息子の年齢を聞けば、我が次男と同じ年齢。母となり、それを終えるまでの長い時間がわたしにも彼女にも同じように流れたのだ。それなのに、話していると、この30年近くの年月が一瞬のことだったような気持ちになる。

彼女は、わたしが20代の時に書いた手紙を持っていた。まるで昨日受け取ったかのように、封筒に入れたままの分厚い手紙、彼女の旧姓、わたしの旧姓が記されてあるその手紙をテーブルの上に置いた。

便箋10枚ほどにぎっしりと書いた手紙、文面を読み返し、自分の日記まで書き写しているとこなどに苦笑する。今と同じ・・・

こんなに長い時間が経て、子どもが二人育ち上がったというのにどこかで進歩や成長が止っているのではないかと思う。

「あなたは学生の頃とちっとも変っていない。これから仕事をして結婚するような感じね」

・・・・この言葉を喜んでいいはずはないけれど、何か、長い時間をぽんとひとまたぎして、昔のわたしが確かにそこにいたのは確かだった。

| 2008年09月23日(火) | プラトン的な愛 |

昨日の日記で「こころ」の感想を書きながら、プラトンの事が気にかかり、ここ7,8年、書棚に入れられて取り出されることもなかった『世界の名著プラトン1』を取り出した。埃を払いながらページを繰ると、今生まれたばかりの言葉のような新しさがあると思った。

プラトニックとは「プラトン的な」という意味で、古代ギリシアの哲学者プラトンの名が冠されているが、プラトン自身が純潔を説いた訳ではなく、自身も男色者として終生「純潔」というわけではなかった。初発には、後述のように、イデアへ向かうプラトン的な愛、の意味だった。が、イデアへの愛は彼にとっての理想で、実態は男色の現実愛にあった。プラトンの時代にはパイデラスティアー(paiderastia, 少年愛)が一般的に見られた。プラトンは『饗宴』の中で、男色者として肉体(外見)に惹かれる愛よりも精神に惹かれる愛の方が優れており、更に優れているのは、特定の1人を愛すること(囚われた愛)よりも、美のイデアを愛することであると説いた。

ルネサンスの時代にフィレンツェの人文主義者、マルシリオ・フィチーノによってプラトンの著作がラテン語に翻訳され、プラトンの思想(実際には独自に解釈されたもの)が大きな影響を持つようになった。フィチーノは『饗宴』の注釈書の中で、アモル・プラトニクス (amor platonicus) という言葉を使った。プロティノスが説くように、人間を含む万物は一者(神)から流出したものであるが、人間はその万物のうちにある美のイデアを愛することによって結果的に一者を愛し、一者の領域に(エクスタシーを経て)近づいてゆくことができると考えられた。そして、この言葉が転用され、男女間の禁欲的・精神的な愛を指すようになっていった。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

| 2008年09月22日(月) | 夏目漱石「こころ」 |

この日、正津勉文学ゼミの日。9月8日の夏目漱石著「こころ」の後半。

けれども、体調を崩し、一日ベッドにいた。

前回のゼミで仲間の意見がおもしろく、今日も楽しみにしていたのだが。

ここでテーマになっているのは「罪」の問題だと思った。

「先生」は「私」に恋は罪悪ですよ>という。

人を恋したために、同じ女性を愛する友人を裏切り、その友人が自死する。先生はその女性と結婚するも、自分の犯した罪に苦しみ、自殺してしまうという筋。

先生を慕う私は

<(先生は)いつか私の頭に影響を与えていた。ただ頭というのはあまりに冷ややかすぎるから、わたしは胸と言い直したい。肉の中に先生の力がくい込んでいると言っても、血の中に先生の血が流れているといっても、その時の私には少しも誇張でないように思われた。・・・>

と語るほど、先生に入れ込んでいる。イデアへ向かうプラトン的な愛、プラプラトニックラブを思った。

自分の心の内を妻にさえ明かさない「先生」が、しかし、「私」には心を開いていく。<私は死ぬ前にたった一人でいいから、ひとを信用して死にたいと思っている。あなたはその一人になれますか、なってくれますか>

と「私」に訴え、「私」は自分に宛てられた「先生」の遺書で、「先生」の誰にも打ち明けることのなかったこころの内を知ることになる。

さて、遺書によって「私」に伝えられた遺書は読者に向けて公開される。この先生のこころの内を我々はどう受け止めるかという開かれた問いの前に立たされるのだ。

では、わたしは何を思ったか、その事を書いておくことにしよう。

思ったことは、人間は自分の「罪」とどう向かい合うのかという命題。

「先生」は父親の死後、遺産を巡って叔父のやり方に酷く傷つき、人間不信に陥るのだが、一人の女性を巡って、友人を裏切り、死に至らしめる事で、そんなことをしてしまう己に傷つき、自分への不信は病のように彼のこころを支配してゆき、死ぬより他の解決がないところまで追い詰められてゆく。

救いがない。罪を犯した自分とそれを断罪する自分向かい合っている八方塞がりの状態。ここには、そういう自分も含む人間を空の上から、あるいは長い人間の歴史を通して観る視点、神の眼がない。

人間は罪を犯す生き物であるということ。どんなに努力してみても、結局は人を傷つけ、神を裏切ることでしか生きていけない存在であること。絶望的だ。けれど、そういうみじめなわたしが生きることを許されているということを実感した時、人間は虚無から抜け出すことができるのかもしれない。

命の源にある存在が、あなたの罪はゆるされたと告げる。罪に打ちのめされつつも、自分を愛せ、人を愛せ、世界を愛せ、生き抜けと、背中を押して、前進ませる。そこに気づけば、自分の罪に自家中毒することなく、それを愛する力へ、生きる力へ変換する事ができるのではないだろうか。

「水の中の罪」、昨日のアダムとイブの原罪と、なんだか、罪づいているけど、このくらいで、もう罪からは解放されたいものです。

今度のテーマは愛がいいな。プラトンも登場してきたことだし。

| 2008年09月21日(日) | 秋の庭 千日紅(センニチコウ) |

初夏に植えた千日紅は夏の強い陽射しに耐えていたが、

秋風が吹くようになると息を吹き返したように、色鮮やかに咲き始めた。

秋に似合う花だ。

この日、教会学校の担当。

子ども達に手渡す、小さなカードには

主なる神はアダムを呼ばれた。「どこにいるのか。」

と書かれてあった。

テーマは創世記3章、イブが蛇にそそのかされ、禁断の木の実を食べるというあの場面。神を畏れて木の陰に隠れていた二人の方へ神が歩いて来て、神が言った言葉。

その罪の故に二人は楽園を追われるが、神は二人を愛し守った。

神は二人に動物の毛皮で服を作って着せたのだ。

人間はその始まりのところから、神を裏切り、嘘をつき、責任を転嫁し、そして隠れようとする。それが我々人間の真実の姿。

花のように美しくはない・・・

けれど、そういうわたし達が愛され、守られているということ。

創世記 3:1〜3:10

主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。「園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。」

女は蛇に答えた。「わたしたちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。」

蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。 それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ。」

女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引き付け、賢くなるように唆していた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。

二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はいちじくの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。

その日、風の吹くころ、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、 主なる神はアダムを呼ばれた。「どこにいるのか。」

彼は答えた。「あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり、隠れております。わたしは裸ですから。」

| 2008年09月20日(土) | 秋の庭 メドウセージ |

あ 朝露に濡れているメドウセージの青

き きらきらと光を受け

の 伸びて伸びて・・・

に 庭はいつの間にか秋の色

わ わたしが夏に焼かれていた間に

| 2008年09月19日(金) | 木に寄りかかり |

木に寄りかかり

見上げた空

遠い雲

きれぎれに

汲み尽くせぬ水

闇の深さ

身のはかなさ

望みはるか

死を超えてさらに

ただ目を閉じ

ただ耳を澄まし

凛々と光る光る

| 2008年09月17日(水) | 神楽坂のインド料理の店 |

9月15日のこと。

新国立美術館の後、夫と二人、夕食をするべく、都内をあそこでもないここでもないと歩いたあげく、神楽坂へ出向いた。この春、ここの小さなホールに劇を観に行った折、おもしろそうな食べ物屋をいくつか目にしたのを思い出したのだ。

ここにしようと入ったところはインド料理の店「ムンバイ神楽坂」

通りの賑やかさに比べ、店は空いていて静かなのがよかった。メニューも本格的なインド料理。見当のつかない料理の名前は楽しい。

初めて目にする、かわいらしい形に丸まったおせんべいのような(名前は忘れてしまった)アプタイザーに始まり、パリッと焼く上げられた少し甘みのある大きなナン、そして二種類つづ、計四種類のカレーとライスプディング(と思われる)デザート。

店内の落ち着いた照明や絵や調度も気持ちにしっくり馴染み、料理もおおいに満足したが、何より印象的なのは人だった。

インド人の美しく雰囲気のあるウェイトレスの応対がとても心地よかったのだ。視線を合わせ、微笑みながらお互いに交わす会話に血が通っていた。

日本の食べ物屋ではなかなかこうした場面は作れない。お互いにフレンドリーであることを避けようとしてしまうからだろう。文化の違いと言ってみればそれまでだが、ディナーの時間をさらに豊かなものにする要素に、給仕をしてくれるウェイターやウェイトレスとのちょっとした、それでいて忘れられない会話や表情があることを、久し振りに思い出したことだった。

| 2008年09月15日(月) | 静物画の秘密展へ |

敬老の日、89歳の伯母夫婦を訪ねる。

わたしたち夫婦の両親はそれぞれ九州に住んでいて会いには行けないので、花などのプレゼントを送り、この日は世田谷に住む伯母夫婦を訪ねるのが恒例になっている。

今年も元気な二人といっしょに暮らす従兄弟に会うことができて良かった。

帰り道、国立新美術館の「ウィーン美術史美術館所蔵―静物画の秘密展」へ

市場や台所の静物、狩猟、果実、花などの静物、それぞれのジャンル分けが面白かったが、

印象的だったのは<虚栄>というカテゴリーの静物画。

アントニオ・デ・ペレダ (1634年頃 )のヴァニタス(虚栄)と題された絵には、中央に地球儀を抱える美しい天使が描かれ、その下のテーブルには気味の悪い頭蓋骨がごろごろと転がっている。

昨日の日記にも繋がるが、子どもの頃、静物画に花や果物などの美しいものといっしょに頭蓋骨が描かれているのが、何とも気味悪く、なにかそこには湿った暗いものが漂っていて、心の奥を引っかかれるような妙な感覚があった。

そしてその湿った暗い感覚は、小学校の木造の建物の裏の、朽ち果てていこうとする土壁の匂いとそこに捨て置かれたままの白い骸骨の模型の記憶と結びついて、むさむさと心を空っぽにさせるような力があった。

ヨーロッパの静物画には「ヴァニタス」と呼ばれる種類のものがある事を知った。

解説に寄れば、この絵画の中では現世の栄光を示す品と、人間の限りある運命を表す品とが対比して描かれている。はかないこの世での栄光や快楽に溺れず、神を畏れよという警告ということだ。

頭蓋骨、砂時計、消えかかったろうそくは人間の命が限りあるものである事の象徴なのだろう。

また、テーブルに刻まれているNIL OMNE(すべては無)という文字。

これは旧約聖書、伝道の書の冒頭部分

<伝道者は言う、空の空、空の空、いっさいは空である。>から取られたものなのだろう。

画集にあった頭蓋骨、小学校の裏庭の白い骸骨の模型。

言葉で説明を受けたわけでもないのに、幼ない心は「空の空」を体験していたのかもしれない。

| 2008年09月14日(日) | 長谷川勝彦氏の朗読会 「水の中の罪」 |

この日、主日の礼拝の後、明大前のキッド・アイラック・ホールへ。

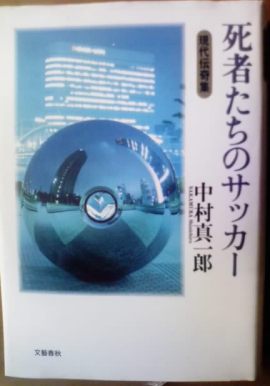

長谷川勝彦氏の朗読会、今回は中村真一郎著「水の中の罪」。現代伝奇集『死者たちのサッカー』より。この著書はまだ読んでいなかったが、前回の中村真一郎著「暗泉空談」の朗読が楽しく、充実したものだったので今回も期待して出かけた。

キッド・アイラック・ホールの朗読空間は好きだ。ステージ朗読というよりはライブ。朗読者と聴く者とがひとつ空間にいて、その場所がそのまま朗読される場所へ移行するような感覚がある。

「水の中の罪」の朗読の前に、中村真一郎のエッセイ集「眼の沈黙」から、三篇のエッセイが朗読され、まずそれがおもしろかった。

一つはマチスの絵について、もう一つはピカソの絵について、そして三つ目はダリの絵についてのエッセイなのだが、どのエッセイも、著者が子どもの頃にその絵画とどのような出会いをしたかといった原体験が語られている。それぞれの絵が、どのように、彼の美意識や芸術に影響を及ぼしたかという点がとても興味深かった。

例えば、ダリの溶ける時計の絵。その絵をわたしも子どもの頃に見ている。分厚い絵画集を父親の書架からを引っ張り出しては繰り返し眺めていた時期があった。その中で、最も魅かれるのがダリの絵だったように思う。その不気味さと絵とは思えない写実さとに魅入られて不思議な感覚を覚えた。朗読を聴きながら、すっかり忘れていたそんな記憶が蘇ってきたのだった。 その時、子ども心に浮かんだものを取り出そうとしてみるが分、その時の気分はうまく言葉にできない。中村氏が語るように、芸術の持つ無限の可能性のようなもの、どんな表現でも可能なのだという希望をそこに見出したかどうかは分からないが、どこかでわたしの一部になっているのかもしれないと思った。

さて、「水の中の罪」。わくわくする気分の中で、その話の中に入っていく。作者と思しき小説家と、ちょっと変った、彼女の女友達と、その女友達が「あんちゃん」と呼ぶ彼女の兄の三人の座る部屋の中に導かれ、三人のユーモラスな掛け合いに笑ったりしながら、「あんちゃん」が体験したという世にも不思議な物語に、引き込まれて行った。語りとして書かれている文章を、文字からではなく、耳から聴く事ができる、朗読会ならではの醍醐味。

落語を聴くような愉快な、時にぞくりとする感覚。そしてどきりとさせられるようなフレーズも耳に届く。そこに登場した地獄の閻魔と思しき紳士の言葉。

「罪は行為そのものにあるのではない。君の意識の中にあるのじゃないか・・・」

なるほど、それはそう、罪は意識するから罪となる。けれども、過去生で、精神に残った倫理的な罪の痕跡の故に、二十代の若者が突然死するという結末には飛躍がありすぎはしないだろうか。

朗読会の後も、しばらくこの疑問が頭から離れなかったが、今、はたと気がつく。この話は、あくまで御伽噺なのだと。

「そんな嘘ばっかり言っていると閻魔様に舌抜かれてしまいますよ」という、子どもの頃に言われる類の躾のための脅し。閻魔大王なんていう架空の存在が、幼い子どもの心には深いところで作用し、前述のダリの絵ではないが、それとはなく、その人間の一部になってしまう。

一方でが笑って聴き流しつつ、しかし、何か妙に引っかかってくるものがあるのはそのせいだ。子ども心に描いた閻魔大王の影は実は心の中から消えてしまっているわけではない。

この話は、きっと、大人が閻魔大王を思い出すためのお話なのだろう。

| 2008年09月13日(土) | 時実新子「わたしのアンドレ」 |

前回の日記に、「思いの熱」と記し、出会うべく用意されている出会いやテキストの事を書いた。

実際、そういったシンクロは次々に起る。

この日の出会いは、川柳の人、時実新子。

この作家については何も知らなかったが、「わたしのアンドレ」というエッセイの朗読を耳にし、その言葉に強く惹かれるものがあった。

それこそ「思いの熱」がまっすぐに伝わってくる言葉だった。

様々に身に染みた。

さっそく、イーブックオフで検索し、このエッセイが収められている、山田太一編「生きるかなしみ」と、時実新子の句集やエッセイ集など、数冊注文した。

いったい、どんな言葉との出会いがあるのだろう。

とにかく、扉は眼前に開かれてしまったのだから、いつものようにそこに足を踏み入れてみよう。

どこからか、それもいくつかの方角から、

「もう、それ以上、風呂敷を広げるのはやめなさい」という声が聞えてくるような気がするにはするが・・・

| 2008年09月11日(木) | 熱い混沌 |

< 熱の無い静けさより、熱い混沌を>

これは、わが愛する作家、高樹のぶ子氏のブログ、9月8日の記事のタイトル。

彼女らしい、いいフレーズだなぁと思う。

もちろん、このブログに書かれているもろもろの事も。

この記事の最後の部分を氏はこう結んでいる。

わたしは日本中が、とりわけ若者が、もっともっと「本音の言葉」で対立して欲しいし、そのなかで自己確立を模索して欲しい、と思っています。そのような言語フィールドに立てば、「思いの熱」も発生してくるのではないでしょうか。

「熱の無い静けさより、熱い混沌を・・そしてその熱に耐えられる体力を・・」

若者に限らず、我々、中年世代も、もっと「思いの熱」を伝え合う関係を築きたいと思う。

そうそう、簡単にはへこまないよう、しっかり体力もつけて。

大人であっても、大人になるためには、まだまだ経験やお勉強が必要なんだと、

そのためには、様々な出会いやテキストが用意されているのだと、つくづく

思うこの頃です。

| 2008年09月10日(水) | 高樹のぶ子を読む |

この4月から高樹のぶ子の著書をかなり熱心に読んでいる。

一人の作家の作品を入手し、片っ端から読むよいう読み方は、高橋たか子作品を読んだ時以来のこと。

きっかけは長谷川勝彦氏の朗読講座で、高樹のぶ子の「彩月」という季節の短編集から、「鰻」が取り上げられ、数ヶ月に渡り、朗読のテキストとして読み込んだことにある。

以前、数冊読んだ事はあったが、あの当時は、まだ「大人」にはってはいなかった。彼女の描く世界を読み味わうには「大人」の感性が必要なのだろうと思う。

さて、今までに何冊読んだのだろう。

感想をまとめる間もなく、次へ次へと急いだので、一冊づつ、丹念に再読したい気がする。

朗読もしたいと思いつつ、ボイスブログにアップするまでには到っていない。

ともかく、ここに読んだものを記しておこう。

今読んだものは23冊。

どの作品も夢中になって読み、登場人物たちと親しく交わり、対話した。

手元に読まれるのを待っている本が11冊。

まだ手に入れていない本が10冊ほど残っている。

「その細き道」

「光抱く友よ」

「寒雷のように」

「波光きらめく果て」

「熱い手紙」

「哀歌は流れる」

「白い光の午後」

「これは懺悔ではなく」

「湖底の森」

「氷炎」

「熱」

「蔦燃」

「億夜」

「葉桜の季節」

「花渦」

「恋愛空間」

「彩月」

「イスタンブールの闇 」

「蘭の影」

「透光の樹」

「エフォソス百恋」

「ナポリ魔の風」

「Fantasia」

| 2008年09月09日(火) | 朗読ということ |

先に、ふるさとの文芸誌「おおの路」に投稿していると書いたが、この4月には「朗読ということ」という文章を、3月28日の日記を後に続けてまとめたものを投稿した。

長谷川氏の朗読講座のブログを立ち上げたのを機会に、わたし自身の朗読の初心をもう一度確認しておこう。

このところ、朗読の練習も、ボイスブログの更新もずいぶん怠けている。

もっと朗読に努力を傾けるべきだと反省。

この秋、また目標を定めて、朗読ということに取り組みたいと思

う。

<「おおの路」22号より >

朗読ということ

たりたくみ

昨年の四月から、さいたま新都心にある、NHK文化学園で、長谷川勝彦氏の朗読講座を受講するようになって一年が経った。

五十一歳を迎えるにあたって、五十代にすることの一つに朗読を選んだ。朗読を先生についてきちんと学ぶのは今回が初めての事だったが、小学校、中学校、高校と 放送部に所属していて、マイクに向かってしゃべることや朗読する事には馴染んでいたし、好きな事だった。小学校の教員時代にも教室で毎日読み聞かせをしていたし、大分を離れて埼玉に住むようになってから一番先に始めた事が、絵本の読み聞かせや昔話の語りだった。そういう意味では朗読はずっとわたしの側にあったと言ってもよい。

それならなぜ、この時期にわざわざ朗読を学ぼうと思ったかといえば、それより2ヶ月前にNHKアナウンサーの青木裕子さんの朗読する『風琴と魚の町』をライブで聴いた事がそのきっかけだった。朗読を聴きながら、目の前にその世界が見えてくる。匂いまでしてくる。その作品をおそらくは目で読むよりは深く味わった。そして優れた朗読とは何と力のあるものだろう、演劇に劣らない、一つのパフォーマンスだと思った。

どうせ朗読を学ぶなら、一級の朗読者から直接学びたいものだと探してみた。NHKの高校講座や、文学、ドキュメンタリー番組で朗読やナレーションをなさっている長谷川勝彦氏が横浜ランドマークのNHK文化学園で朗読講座を担当している事が分ったが、横浜まで通うのは遠いのでどうしようと迷っている時、四月から新たにさいたま新都心でも長谷川氏の朗読講座がスタートする事が分った。ここならば家から四十分足らずで行く事ができる。なんとも降って沸いたようなチャンスだった。

朗読は慣れていると思って、この講座に臨んだのだったが、改めて朗読してみると、氏からわたしの癖を指摘された。声がだんだん沈んでいくこと、思い入れ、表現の過ぎるところがあること、文章の構造をきちんと踏まえた上でのフレージングができていない事など、指摘はどれも納得のいくものだった。

またひとつの作品を何十回も繰り返し読みながら、その作品をより深く理解していく事や、いったい語っているのは誰なのか、と、語り手の人柄や立っている位置、眼線まで意識しながら読むという事など、文学ゼミで文学を学ぶ以上の読み深めがなされた。

その作品にあった読み方というものがあり、その文章の中で流れる時間を読む上で意識しなければならない事、読み手の姿は消え、話が立ち上がらなければならない事など、朗読についての認識が甘かったことも知らされた。

自分の朗読を客観的に聴く必要があると思い、パソコンにマイクをつなぎ、自分の朗読をデジタル録音しては聴くという作業もするようになった。納得のいくまで何度も取り直しをする。さらにはそれを聴いてもらうため、ボイスブログという音声ファイルをアップできるブログで「朗読の庭」というボイスブログをスタートした。一般公開するとすれば、録音も緊張する。編集ができる技も、機能もないから、間違えないように読まなければならない。読み間違えをしたり噛んだりすれば、いくら最期のところまで読んでも、また最初から録音のやり直しだ。その緊張が練習には良かったのかもしれない。しかし、自宅での録音は車の走る音や、鳥の鳴き声はまだ良いとしても、物売りの声や玄関のベルの音など、妨害もしょっちゅうだ。

そのようにして朗読の世界に少しずつ深入りしていた去年の暮、教会のオルガニストを務める若い友人から、3月末に朗読とオルガンと歌のコラボレーションを考えているがどうかと打診があった。今度も、またまたチャンス到来。二つ返事で引き受けた。

期日はイースターの直後の三月二十八日。場所は日本キリスト教団原宿教会。プログラム、前半は聖書朗読や聖書物語をアイオナ共同体のさんびかやマタイ受難曲と組み合わせ、後半は「オンブラ・マイ・フ」というオペラのアリアとその訳詩の朗読や金子光晴の「かつこう」という詩とダカンの「かっこう」を組み合わせたものと、興味深い選曲と面白い構成だった。

およそ三ヶ月の間、わたしなりにコンサートに向けて練習や調整をしていった。幸いな事に朗読講座の後に、長谷川先生が個人的に指導して下さり、金子光晴の詩については詩の解釈と読み声の関係や詩を朗読する上での心構えなどずいぶん勉強になった。

当日は安定していて佳麗なオルガン(ポジティブオルガンというパイプ内臓型のオルガン)の演奏と、豊かな声量と深い響きを持つソプラノ独唱を楽しみながら朗読をする事ができ、すばらしい体験となった。

この朗読の体験を次へつなげていきたいと思う。

2008年4月

| 2008年09月08日(月) | 長谷川勝彦の朗読講座、ご案内 |

HPの掲示板でもお知らせしましたが、 朗読の師匠、長谷川勝彦氏の朗読講座のブログを作成、管理することになり、夏休み中に準備したものを9月から公開しています。

HPの掲示板でもお知らせしましたが、 朗読の師匠、長谷川勝彦氏の朗読講座のブログを作成、管理することになり、夏休み中に準備したものを9月から公開しています。

作成したといっても、わたしはブログの枠組みを決め、朗読講座の原稿は、長谷川先生がメールで送って下さったものをそのままアップしただけです。

はじめの朗読講座で取り上げられているのは、高樹のぶ子氏の「鰻」(「彩月」より)という作品です。

朗読を学んでいる方だけではなく、文学を学ぶ方、また国語教育に携わっている方にとっては、大変勉強になる講座だと思います。

また掲示板の役割も兼ねて、朗読会や、長谷川氏の出演するテレビ番組などのお知らせものせていきます。どうぞお訪ね下さい。

↓こちらから

長谷川勝彦の朗読講座

* 朗読会のお知らせ

朗読会のお知らせ

長谷川勝彦<朗読の散歩道>

中村真一郎著 現代伝奇集『死者たちのサッカーより』 「水の中の罪」

2008年9月14日(日)

開場 1:30p.m. 開演 2:00p.m.

入場料 2,500円 ( 前売 2,000円)ドリンク付

於・キッド・アイラック・ホール

( 京王線・京王井之頭線 明大前下車 徒歩2分)

予約・問い合わせ キッド・アイラック 03-3322-5564

http://www.kidailack.co.jp/

| 2008年09月01日(月) | BUNKAMURA のカフェから |

この夏、二度、渋谷のBUNKAMURAへ行った。

7月30日に、「ロシアアバンギャルド展」に、高一の美術マニアの甥と。

8月11日に、ガルシア・マルケス原作「コレラの時代の愛」の映画へ。

二度とも、その中にあるレストランの外のテーブルでお昼をいただいた。

不自然な冷房が時に辛いわたしにとって、

夏の日の、この空の下のオープンスペースはとても嬉しかった。

そこから上を見上げると空はこんな風に見えていた。

美術展と映画、両方とも素晴らしく満足のいくものだったが、

そのことについてはまた別の時に。

ただ、その映画の影響で、ガルシア・マルケスの「百年の孤独」を手に入れ、今読み進めていることは記しておこう。

そうそう、この夏は、これに限らず、たっぷり読んだのだ。ほとんどが高樹のぶ子の著作だったけれど・・・

その事もまた、後で。