目次|過去|未来

| 2013年07月29日(月) | 「ペーパーボーイ 真夏の引力」 |

怪作です。下品でいかがわしくて、汗がじっとり肌に張り付くような湿り気があって。そんな生臭い匂いまで感じる作品。なのに秘密や闇を抱える登場人物たちの心を、決して下劣には描かず、私はそこに心打たれました。大好きな作品です。監督はリー・ダニエルズ。

1969年のフロリダ。事件を起こし水泳部の大学も追われ中退したジャック(ザック・エフロン)。父(スコット・グレン)の会社である小さな新聞社の新聞を配達するだけの日々です。ある日年の離れた兄ウォード(マシュー・マコノヒー)が、仕事仲間で英国出身の黒人ヤードリー(デヴィッド・オイェロウォ)を連れて帰ってきます。ウォードは新聞記者で、四年前保安官殺しの罪で死刑判決を受けたヒラリー(ジョン・キューザック)の事件を洗い直すためです。ジャックは運転手として協力する事に彼らに調査を依頼したのは、謎めいた美女シャーロット(ニコール・キッドマン)。彼女は獄中のヒラリーと文通から婚約していました。若いジャックは、ひと目でシャーロットに魅了されます。

お話は冤罪事件がどうなるか?のはずなんですが、お話は登場人物ひとりひとりの人生にフォーカスします。そしてブッ飛ぶのが出演者たちの怪演です。ジョン・キューザックは暴力的でイカレた死刑囚を演じて、物凄く気持ち悪いし、いつも通り一癖ある二枚目のマコノヒーにも、驚くようなシーンがある。しかし筆頭は、何といってもキッドマンです。

当時の流行を反映させたファッションは、下品でケバく、若さを失いつつある彼女を、余計安っぽく見せています。彼女の生業は語られませんが、多分娼婦でしょう。奇妙な方法で結婚相手を探す彼女は、自分の立場や地位を、よくわかっているのです。だから囚人ばかりを相手に選ぶ。美しい容姿はそのままでも、荒れた肌はファンデではもう隠せない。老いたバービー人形のようなシャーロットの外見は、彼女が結婚相手を求める気持ちを、雄弁に語っています。

エロエロでビッチ、お尻の見えそうな超ミニや、これでもかと開いた胸元。ヒラリーとの面会シーンで見せる卑猥極まりないシーンは、この実績ある大女優がここまでやるか?と、正直感動しました。化粧を落とし、性的な対象の女としての鎧を脱いだシャーロットが見せる、慈愛に満ちた母性も胸を打ちます。そして気がつけばバストもお尻も見せていないのに、裸よりずっとエロいのです。いや恐れ入りました。何故オスカー候補にならなかったのか、怒りさえ沸く熱演です。

ヒラリーの無実の証言を取るため、彼の叔父に会いに行く兄弟。沼地にある家は、不潔で禍々しく、とても人が住める環境ではありません。他者を寄せ付けず一族郎党が住んでいる様子は、肉親同士の近親相姦も匂わせている。この環境が、あの気持ちの悪いヒラリーを作ったのだと感じさせます。善悪の区別や真っ当な感情も育たたなかったでしょう。哀れに思いました。

そしてウォード。順調に記者街道を歩んでいる風だった彼も、誰にも言えない秘密を抱えていました。当時のフロリダは因習深く、黒人差別は元より、性的嗜好にも厳しかったのでしょう。ウォードの性癖は匂わせつつあったのに、あのシーンは衝撃でした。しかし事実より、兄が自分に秘密を教えてくれなかった事がショックだと語るジャックが、衝撃を温もりに変えてくれます。

ウォードは記者の正義感を持って、事件を探っています。スクープが取りたくて、嘘があってはいけないのです。彼の秘密を知ったとて、この真摯な思いは汚されるのか?ウォードに限らず、世間一般はそう感じるのでしょう。それを逆手に取ったのが、ヤードリーです。不自由さを託つ中、ヤードリーが出世して行くのが印象的です。この時代白人側から撮れば、悪人か弱者の黒人ですが、善悪どちらでもない黒人を描いた事は、同じ黒人のダニエルズ監督ならではの主張だと思いました。

ジャックは五歳の時、母が出奔。黒人メイドのアニタ(メイシー・グレイ)が、幼い時から心を砕いて育ててくれていました。しかし消えない母への慕情。ハンサムな彼が女性に奥手なのは、母の事が影を落としているからだと思います。それはウォードも同じ。兄弟は一度も母を詰りません。息子たちの様子に関心なく、女のお尻を追い掛け回す父の姿を描くので、それも納得でした。

ジャックだけが、どん詰まりの閉塞感を感じず、一途に事件やシャーロットに向かう様子が眩しいです。それが若さなんだと感じます。怪演しまくり、圧倒的な存在感の三人は、それぞれ主演を張れる実力と人気を兼ね備えている大物です。若手のザックは、演技的には遅れを取っていたかも知れませんが、その未熟さもジャックを描く味わいに感じ、私は良かったと思いました。

中盤まで丹念に四人を見つめていた作品は、終盤は一気にミステリーに突入します。もう怖い怖い。しかし腐臭漂う画面であっても、背筋の凍る場面であっても、この作品を終始貫いていたのは、もどかしい愛と哀愁だったと思います。

シャーロットがジャックに手紙を書いたのは、彼が大人になったからでしょう。女性を救うのは、少年ではなく大人の男性のはず。あの姿は、私はジャックが精一杯シャーロットの心に報いた姿だと思います。

アニタは語り部として、ずっと物語を補足してくれ、うまく機能していると思いました。。冒頭のやさぐれた彼女が、何故こんな風になったのかも、観ているうちに紐解かれ、最後には彼女の背中をさすってあげたくなりました。その他、当時の風俗や雰囲気は、とても上手に特徴を掴んでいると思います。

寂寥感を感じるアニタの語りで終わる今作ですが、でも私の脳裏に浮かんだのは、舟の上で事の全てを受け入れて、兄ウォードに無邪気にキスするジャックの笑顔でした。とんでもない怪作ですが、鑑賞後に哀しみと愛が胸に広がる作品です。リー・ダニエルズ、これからも追いかけたいと思います。

| 2013年07月28日(日) | 「戦争と一人の女」 |

鑑賞後、呆然としました。自主映画かと思う稚拙さ。戦中戦後の市井の人々の感情を、性を通して描き、反戦の心を描きたいのだとはわかりました。でも演出が不味く、話の展開がつまらないし、つなぎが悪い。その上腹が立つ場面の続出で、久しぶりに1500円払ったのまで腹が立つ(通常1000円)。永瀬正敏、村上淳など、良い味を出していたので、とても残念です。監督は井上淳一。以降罵詈雑言、個人的な感想が炸裂すると思うので、この作品が好きな方は、スルーしてください。

妾稼業をしている飲み屋の女将の女(江口のり子)。パトロンと別れるのをきっかけに、無頼な作家の野村(永瀬正敏)と同棲します。一方戦場で片手を失った大平(村上淳)。温かく妻(高尾祥子)に迎えられるも、無気力な日々を過ごします。ある事がきっかけで、戦場の時の記憶が蘇った彼は、女性を強姦して絞殺する事を繰り返します。

この作品で大事な女性は、江口のり子と高尾祥子ですが、二人共戦時中の女性に見えません。他に出てきた女性たちはまだましでした。何故なんだろう?演技以前の気がします。江口のり子の洋服姿なんて、パンパンの時以外は全く現代の女性です。戦前なのにスカート丈が短すぎる。着物も今風の着こなしだし、あの時代髪を垂らしているのは、反骨心か何かだとすれば、あのレングスは中途半端。カツラでもかぶらして、垂らしたければ、もっと長くすべきです。高尾祥子も風情に乏しい。ラスト近くのもんぺ姿の着こなしなど、あれでは「もんぺファッション」です。

女と野村の馴れ初めは、とてもよく心情がわかります。「どうせ日本はもうじき無くなるんだ」と、絶望し酒を煽る頼りないインテリ崩れの野村が、刹那的な「おもちゃ」として、期限限定で女を引き受ける。見ているだけなら、私はこの手の男性は好きだし、無表情な中にちゃんと野村の気持ちを浮かばせていた永瀬が良かったので、最後まで見たようなもんです。

そこへいくとだね、江口のり子はどうしたの?彼女は決して美人じゃないですが、薄い眉に口元が薄幸と言うより薄情な感じで、切れ長の目元は涼しく賢そう。この作品の掴みどころのない女の役はぴったりのはずなのに、全然ダメでした。セリフは棒読みだし、ヘアまで見せてもエロくない。何度か泣くシーンがあるのですが、まるで学芸会です。狙ったのなら、全然的外れ。

この作品、江口の役は女性の共感を得ねばならないはずです。娼婦が長く、感じていると体が持たないので、気をそらしているうちに、本当に不感症になった。哀れですよ。同性として本当にそう思う。不感症だから、あの男この男と誰とでも寝ると言うのもわかる。感じないから出来るんですよ。それが始めて感じた場面がレイプって、はっ???です(永瀬バージョン)。

何か安手のAVのようなシーンが目の前に繰り広げられ、目が点に。その次笑えばいいのか?と思いました。この作品はピンク映画へのオマージュとして作られたそうです。私はピンクはほとんど観た事がなく語れませんが、もっと情感込めて描いているんだと想像してます。あれじゃ、ただの変態です。この女、戦災にあった街を歩くのが好きだそうで、荒れ果て人間や動物の死体が転がった街をくぐり抜けたかと思うと、何とヘア丸出しであそこを日光浴なさる。頭おかしいんじゃないの?どういう感情しているの?この役柄の設定なら、女はもっと妖精的な魅力と、したたかな女のたくましさがなきゃ、納得出来ません。イノセントでもなくエロくもなく、あれでは頭が足らないだけに感じました。

村淳の演技は良かったですが、大平の造形も謎。戦場で強姦と強盗を上官命令で繰り返したのがトラウマとなり、現在に至るわけです。要するに強姦と言う刺激がないとセックス出来ないのです。当時上官命令は天皇の命令だと思えと言われたと後述し、普通の男が戦場で変わり果て、その責任を戦争や天皇に求めているとはわかります。でもなぁ!

あれだけ唾を吐きたくなる強姦シーンを繰り返されたら、何を人の責任にしてんだよ!普通に暮らして日本の復興に役立った人の方が多いんだよ!甘ったれるんじゃないよ!と、怒鳴りたくなります。なので逮捕された後の「演説」も絵空事に感じるし、天皇陛下万歳!と言うところも、噴飯モノでした。江口との絡みも、変態では向こうの方が上なので、ホウホウの体で逃げ出すように見えて、また笑えばいいのか?と悩みました。

強姦シーンは、女優さんみんな裸になり大奮闘。最初の犠牲者の千葉美紅と言う女優さんは、迫真の演技で感心しました。でもその後は延々同じことの繰り返しです。一人乳飲み子がいると言う女性も手にかけるのですが、彼女が懇願するも絞殺。でもね、あの胸は授乳中の女性のじゃないし、胸を鷲掴みにされた時、必ず母乳がほとばしるもんです。何故それを演出しない?その方が、性器に木を突っ込むなんてバカするより、よっぽど被害者の無念が届きますよ。これは一端で、せっかく描き甲斐のあるプロットを、台無しにする場面の続出でした。

セリフも、何か気の利いたのがあった気がするけど、言霊が全くと言っていいほどなかったので、忘れました。描くのではなくセリフに頼りすぎです。せっかく面白くなりそうな題材だったのにと、とても残念です。

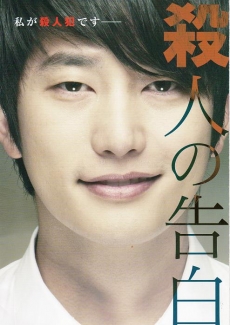

| 2013年07月18日(木) | 「殺人の告白」 |

予定外でしたが、評判が大層良いので観てきました。びっくりするくらい面白かったです。すんごい拾い物。ポン・ジュノが「殺人の追憶」で描いた華城事件がモチーフとなっているサスペンスで、もちろんフィクション。頭からシッポまで楽しめる娯楽作ながら、ちゃんと韓国の世相にもシニカルに苦言を呈しています。監督はチョン・ビョンギル。

予定外でしたが、評判が大層良いので観てきました。びっくりするくらい面白かったです。すんごい拾い物。ポン・ジュノが「殺人の追憶」で描いた華城事件がモチーフとなっているサスペンスで、もちろんフィクション。頭からシッポまで楽しめる娯楽作ながら、ちゃんと韓国の世相にもシニカルに苦言を呈しています。監督はチョン・ビョンギル。

1990年、韓国中を震撼させた連続殺人事件の犯人が、時効を迎えた事を機に、事件の詳細を書いた本を出版する事になります。犯人と名乗る男はイ・ドゥソク(パク・シフ)。不敵で高貴な笑みをたたえる美しい彼は、瞬く間に韓国中の人気を集め、本はベストセラーに。それを苦々しく見つめる刑事がいました。彼はチェ・ヒョング(チョン・ジェヨン)。当時事件の主任であり、彼もまた、恋人を殺されていたのです。対立する二人。ドゥソクは本当に犯人なのか?彼はいったい、何故本を出版したのか?謎に包まれたまま、この事件は思わぬ方向へと進んで行きます。

冒頭の雨の中のアクションシーンで、まず目を奪われます。ド胆を抜かれるような目新しさはありませんが、とにかくスピィーディー。あれ?と感じている間に、時間が交錯して、これは15年前の事なのだとわかります。女将さんのかすれ声を聞き、生きていて良かった。

大々的な宣伝と、派手なパフォーマンスを繰り広げるドゥソクに国中が盛り上がり、テレビ局も遺族との対立を煽る。これは下衆な好奇心に煽られやすい国民性、拝金主義も横行していると皮肉っているのでしょう。申し訳ないけど、実感を持ってわかります。日本でも、殺人容疑者に人気が集まった事がありましたが、あれはネットでの言わば裏の話。こちらは堂々たる表舞台での事です。もちろん、韓国でも実際には有り得ないでしょうが、ありそうだなと、感じさせるのは、作りが上手いからですね。

そしてドゥソクの美しい容姿。彼が不細工な男性だったら?これ程民衆は騒がなかったはず。上手いところを付いている。これはどこの国でもそうでしょう。女性なら若さも加味されるはず。特に韓国は整形大国。その事も後で重要なアイテムとして出てきます。この卑しい下世話さ満載を観て、自分は絶対渦の中に加わらないと断言出来る人は少ないでしょう。そうやって観客の心を、逆説的に戒めているのかも。

モヤモヤした謎に包まれたまま、お話は二転三転して行き、とにかく途中までは先が全然読めません。刑事の当然の正義感と思って見ていたものが別物だったり、混乱していく頭は、しかし段々と核心に近づき伏線を拾って行く様子はお見事です。常に息詰まるストーリー展開の中、派手なカーアクションや素手の格闘で、一層気分を上げてくれます。途中で恋人同士や親子の情愛を滲ませ、犯人への憎悪を観客に共感させるのも上手い。そして合間合間にのんびりしたギャグを入れて、気分を緩ませる事も忘れません。常に心が張ってばかりだと、返って面白さを味わえませんもんね。ちなみに脚本も監督で、すっかり魅了されました。

主役二人は出色の出来。チョン・ジェヨンは久しぶりに観ましたが、やっぱり上手い!やさぐれ刑事のだらしなさと俊英さが混濁した複雑なキャラを、見事に表現できています。そして殺された恋人を思い続ける男の純情さにも泣かされました。あの短気さ、あれは韓国の男性の伝統ですよ。この描き方を見ると、どうも肯定しているようですね(笑)。パク・シフも得体の知れない酷薄な美しさをたたえるドゥソクを、白いベールに包まれながらのような演技で、こちらも好演でした。引き締まった肉体美を披露するシーンもありますが、思えばこれも伏線でした。

犯人はどうなるのか?も、お国柄が出ているのでしょう。私は有りだと思いましたが、日本で描かれたら、どうかな?韓国でも実際はこのような事は無理なはず。民衆の願望を叶えるのも、映画の仕事ですもんね。ここも国民性が出ているのでしょう。オーラスはちょっと垢抜けないけど、この浪花節的な泥臭さ、秀逸なサスペンスの最後としては、私はミスマッチで、ここも如何にも韓国映画の娯楽作と言う感じで、好きです。

大阪は来週金曜日までですって。他の地方は未だのところや上映中のところもあるので、是非足をお運び下さい。超オススメ作!

| 2013年07月11日(木) | 「アンコール!!」 |

昨今流行りの中高年の音楽モノ。テレンス・スタンプが頑固じいさん役と言うのにそそられ、観てきました。もう滂沱の涙。いえいえ、作風はライトにユーモラスに作ってありますが、老いに向う身としては、涙なくして観られないシーンがいっぱいなんです。些細な演出に上手いなぁと感心もするも、この辺は別の描き方があると思うけど、等々シーン事に思いながらの鑑賞でしたが、終わった後、後ろのご婦人方からは、「ええ映画やったねぇ」と言う素直な声が聞こえます。それには全く同感の作品。監督はポール・アンドリュー・ウィリアムズ。

昨今流行りの中高年の音楽モノ。テレンス・スタンプが頑固じいさん役と言うのにそそられ、観てきました。もう滂沱の涙。いえいえ、作風はライトにユーモラスに作ってありますが、老いに向う身としては、涙なくして観られないシーンがいっぱいなんです。些細な演出に上手いなぁと感心もするも、この辺は別の描き方があると思うけど、等々シーン事に思いながらの鑑賞でしたが、終わった後、後ろのご婦人方からは、「ええ映画やったねぇ」と言う素直な声が聞こえます。それには全く同感の作品。監督はポール・アンドリュー・ウィリアムズ。

ロンドンに住む頑固者で気難しい老人アーサー(テレンス・スタンプ)。反対に妻のマリオン(ヴァネッサ・レッドブレイヴ)は社交的で明るい人柄。彼女の趣味は、老人のコーラスグループで歌う事で、その名も「年金ズ」。病弱な妻の送迎を、渋々引き受けるアーサーでしたが、ある日マリオンのガンが再発。余命幾ばくもないと宣告されます。歌えない自分に代わって、グループで歌って欲しいと、マリオンから懇願されるアーサーでしたが。

音楽教師エリザベス(ジェマ・アータートン)が彼らに指導する曲がロックやポップだったりするので、「ヤング@ハート」を、ちょい彷彿させます。あちらはショービズ、こちらは公民館で練習するご老人達という事で、より身近な存在ですが、真剣さは負けてはいません。元気いっぱい助け合いながら、コンクール出場を目指す様子は、平凡ですが、とても素敵です。特に照れもせずロックを演奏したりセックスがテーマの曲を歌う様子が楽しい。だって老い先短いんだもの、世間体より自分が楽しいこと優先ですよ。

死を身近に感じる妻は、夫とキスする時は目を見開いたまま。きっと心に夫の顔を刻みたいのです。妻の介護を息子ジェームズ(クリストファー・エクルストン)に頼めば、息子は母のベッドで一緒に寝ている。老いて病身の母にとれば、どれほど心安らぐ瞬間かと思いますが、父は激怒。父親と母親の違いを、さりげなく描いています。妻が亡くなった後、一緒に寝ていたダブルベッドで眠れない夫の姿など、こういった繊細な小ワザはあちこちに描かれ、どれこもこれも手に取るように心に伝わります。

アーサーとマリオンは70代前半。アーサーは難しい人で、息子との仲も良好とは言えません。しかし数少ない友人の中には黒人が混じっている様子がさりげなく描かれ、決して悪意があったり姑息な人ではなく、根は良い人なのだと伺えます。「逝かないでくれ」の素直さは、この期に及んでやっと出てくるのでしょう。昔の男性は洋の東西を問わず、それが「男」だとの認識なんですね(損なもんだ)。そんな彼の唯一の理解者が妻。その妻がいなくなるなんてと、悲嘆にくれるアーサーの姿がとにかく切ない。

しかし妻は、嘆き悲しむだけではないのですね。明日をも知れぬ身なのに、喧嘩もするわ、口もきかないもあり。残される息子と夫の間も心配するし、車椅子でコーラスの練習に参加もします。この充実っぷり。これは老年の置ける男女の違いを端的に表しているように思いました。マリオンがアーサーにコーラス参加を望んでいるのは、自分が亡くなった後、夫にも自分のような居場所や生き甲斐を与えたかったのだと、私は感じています。

マリオンが亡くなるまでの描写が、私が先に死ぬと夫もこうなるのかしら?と、もう人ごとではなくなって、涙が出て出て。うちは夫が8歳上ですが、私の母が55歳で亡くなった事もあり、どうも自分が長生きする気がしないのです。でもアーサーの哀しみを観ていると、夫を置いて死ねないわと痛感します。

文句なしだった前半に比べ、後半はちょっと疑問が。エリザベスは快活でとてもチャーミングな女性ですが、彼女が必死に老人たちを指導するには、あの動機だけでは弱いです。幾ら妻を亡くした無聊託つアーサーだとして、あの肩入れも、他のメンバーがヤキモチを焼くはず。コンテスト出場のすったもんだは入れないで、様々な変遷を経て、アーサーが合唱隊に受け入れられる様子を掘り下げた方が良かったと思います。ジェームズもシングルファーザーのようですが、その事に言及なし。触れた方が良かったです。

父と息子の関係の描き方は上手いです。「父さんは俺の事を褒めた事がない。どんなに努力してもだ。自慢の息子と言われたかったのに」と言う台詞は、うちの息子たちも思っているだろうなぁと、また涙。うちの夫ときたら、口癖が「俺の気に入った子供は一人もいてへん」です。酷いでしょう?

多分ね、悪気はないんですよ。でも子供がどれほど傷つくか想像できないわけです(うちの夫は特別感受性が薄い)。でもこんな父と息子は、世間にはたくさんいるはず。これも父と息子の永遠のテーマでしょう。それをカバーして、父と息子の軋轢を少なくしていたのがマリオンだったはず。「母さんがいないのが寂しい」。子が出来自分が父親になろうとも、ジェームズもまた、息子である事を乗り越えられません。あぁやっぱり私が先に死ねないわ。

予告編で流れる「お祖父ちゃん、頑張って!」の孫のジェニファーの声援は、ドンピシャの場面で感動的です。以前の職場で、独身の息子さん二人と暮らすお婆ちゃんの患者さんが、「年寄りでも女の人が家にいると、家に潤いが出る。男だけだと家庭が殺伐とするから、私は長生きしたいねん」と仰る方がいました。ジェニファーの声援は、その言葉を思い出します。きっとこれから彼女が、マリオンの代わりをしてくれるでしょう。

ラストシーンは、これからのアーサーの居場所、笑顔でマリオンとの思い出に浸れるであろうと想像できて、本当に良かったと思いました。出演者は皆とても素敵。スタンプとレッドグレイヴは老いてもまだまだ俳優として、渋さと華を兼ね備えるし、ジェマも少々おせっかいの善人、涙で目の周りを真っ黒にしてもまだ泣くようなお茶目さも愛らしいエリザベスを演じて、チャーミングでした。彼女、色んな役を演じているし、大成しますよ。エクルストンも、アダルトチルドレン的ではない、普遍的な息子の悩みを繊細に演じて、とても良かったです。

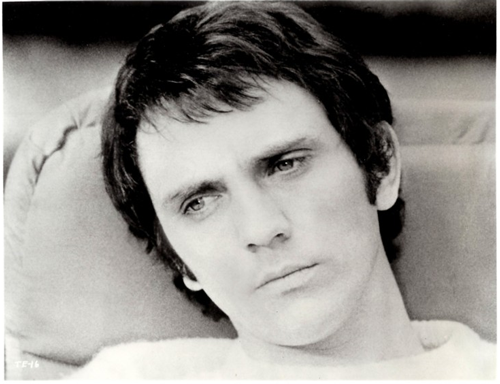

画像は若かりし頃のスタンプとレッドグレイヴ。とても綺麗でしょ?でも今の彼らもとても素敵でした。若い頃のように、人生に希望は持てなくなっても、成りたい50代、60代の理想は持てるはず。幾つになっても変われる、とはそういう意味なのでしょう。もう一度、良い映画でしたと書いておきます。

| 2013年07月05日(金) | 「嘆きのピエタ」 |

2012年、ベネチア映画祭金獅子賞受賞作。タイトルのピエタとは、十字架から降ろされたイエス・キリストを抱く聖母マリア像の事。このポスターでは、「母」を演じるチョ・ミンスの顔が写っていません。これは誰を指すでもなく、全ての母に通じるお話であると語っているのだと、鑑賞後、気付きました。母性とはかくも業が深く、そして神よりも慈悲深いと感じる作品です。監督はキム・ギドク。

2012年、ベネチア映画祭金獅子賞受賞作。タイトルのピエタとは、十字架から降ろされたイエス・キリストを抱く聖母マリア像の事。このポスターでは、「母」を演じるチョ・ミンスの顔が写っていません。これは誰を指すでもなく、全ての母に通じるお話であると語っているのだと、鑑賞後、気付きました。母性とはかくも業が深く、そして神よりも慈悲深いと感じる作品です。監督はキム・ギドク。

借金の取立てをしている30歳のガンド(イ・ジョンジ)。生まれたての頃、親に捨てられた彼は、母の顔も知りません。ガンドの取立ては冷酷非情で、暴利の利子を返せない客を無理矢理障害者とさせ、降りた保険金で借金を精算させるというもの。ある日ミンス(チョ・ミソン)と言う美しい中年女性が現れます。「私はあなたの母よ。私を許して」と希う彼女は、どんなにガンドに暴力的に扱われても、彼の元を離れず、無償の愛を捧げます。いつしかガンドの心は溶きほぐされ、母なしの生活は考えられなくなります。そんなある日、母は突然ガンドの前からいなくなります。

ガンドの取立て先は、大半が小さな町工場で零細企業です。不況に喘ぎ、もう少し待ってくれと懇願する人々から、容赦なく肉体を蹂躙して障害者にしてしまう彼。血も涙もないとは、この事です。でも彼の背景を知る観客は、この非道さは生い立ちと無関係ではないと感じるはず。

息子に殴られ罵られ、挙句犯されようとしても、母は息子の元を離れません。ガンドのために朝食を用意し、家を整え帰りを待つ母。一心に無償の愛を捧げる母。「母親の証拠を見せろ!」と息巻いていたガンドは、味わった事のない平凡な普通の生活に、いつしか心を許して行きます。段々と無慈悲な取立ては出来なくなるガンド。

私が印象的だったのは、子供が生まれるから、障害者になって金を得て、子供に良い暮らしをさせてやりたいと言う若い夫です。今までなら、腕の一本や二本へし折ったはずのガンドは、「その心が羨ましい」と言いながら、思い留まるように告げて去りますが、その夫は自分で事故を起こします。こんな気持ち、羨ましくも何ともない。この夫は、お金がいる度、自分の四肢を切り刻んで行くはずです。お金=幸せの拝金主義の象徴として、描いているのかと思いました。他の客も、表面上は資金繰りに困った果ての借金と描いていますが、短絡的に金を借り、短絡的に自殺する様子は、浅はかだと監督は言いたいのかと感じました。

ミンスは本当にガンドの母親なのか?それは見る者に委ねられます。ただ一人、ミンスを母親だと揺るぎなく信じる人がいる。それはガンドです。「母さんがいなくなるのが、一番怖い。もう母さんなしでは、生きていけないよ」。自分を信じ、全てを肯定し、包み込んでくれる母と言う存在。「旦那はいるのか?俺に兄弟は?」とガンドは母に問いかけますが、彼女は無言。しかし「俺の父親は?」とは、一度も聞かないガンド。観客もその事に違和感を感じないはずです。母とは、特に息子には絶対的な存在であると、父親の存在を全く描かない事で、表していると思います。

必死で母を探すガンドは、自分が非情な取立てをした者が拉致したのかもと、各々を訪ねます。そこには妻がおり、母がおり、息子がいる。今まで想像だにしなかった肉親の辛さや恨みが、ガンドの心を突き刺します。母を思う今は、彼らの苦しみが、嫌という程理解出来るから。障害者になった客のあまりの転落っぷりに、少々過剰かとも思いましたが、やりすぎ感より寓話的に感じました。ガンドの悔恨と辛さを浮き上がらせるためだと思います。

ミンスには秘密がありました。このお話はサスペンスではなく、ここからが真骨頂です。私は早い段階から、気付きましたが、お話も中盤で明かされます。凄惨な取立て現場。不穏な出会いから想像できぬ、まるで恋人同士のような母と息子。そして自分の過去を辿るようなガン度の様子を映し、常に緊張を強いられていた私は、ミンスの言葉に号泣する羽目に。

「ガンドも可哀想。何故こんなに哀しいの」。何故ならそれは、私が感じていた事だからです。今までのガンドの行状を思えば、事の成り行きは因果応報と言えるものです。それでも私はガンドが可哀想で堪らない。私が涙を流すには、ミンスの許しが必要でした。まさか彼女の口から慟哭と共に迸るなんて。衝撃でした。ミンスのこの言葉こそが母性なのだと、私は思うのです。

事の顛末を知ったガンドは、怒りよりも自分の過去を悔い改め、精算したいと思ったのでしょう。彼に取ってミンスが本当の母か否か、それはどうでも良かったのです。母と言うものを身近に感じ、愛し愛される事。それは人間らしい想いです。ミンスの手編みのセーターを着たガンドは、彼女の怒りと嘆きと共に、「ガンドも可哀想」の気持ちを受け取ったと、私は思いたい。

ラストですが、ガンドが罪を償うには、私はこれしかなかったのだと思います。哀しいはずなのに、とても美しく感じるのは、ガンドの魂が浄化されたからだと思うのです。私にはガンドとミンスの魂が救われたラストだと感じました。

私の息子は三人とも成人し、もう母親としては余生です。私が息子たちに願った事は、ただ一つ。優秀でなくてもいいから、心身ともに健康でいてくれ、です。金がなんだ、お前をあんなに大切に育てたのに、と自殺した息子の墓の前で号泣する老いたお母さんは、全ての母親の代弁者です。強烈な母と息子の愛、是非ご覧になって下さい。平凡な母と子であることを、きっと感謝出来ると思います。