目次|過去|未来

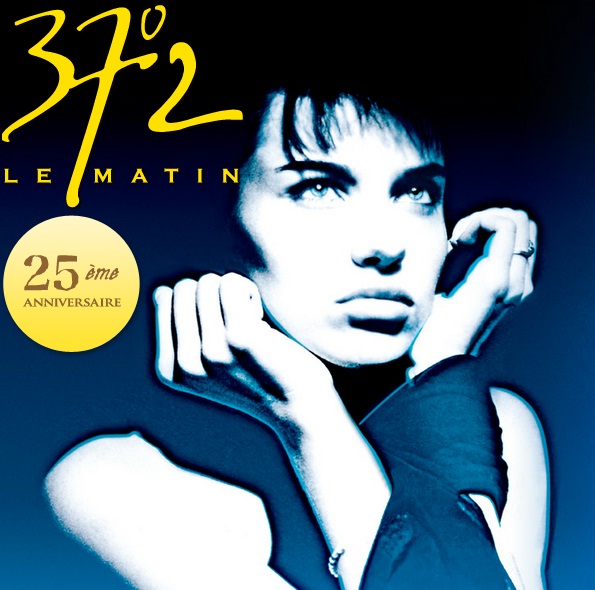

| 2012年07月31日(火) | 「ベティ・ブルー 愛と激情の日々」 |

日本公開25周年記念のデジタルリマスター版のリバイバル上映です。私はその五年後くらい、レンタルで観ました。「私あなたを尊敬したいのよ」。年の離れたゾルグ(ジャン・ユーグ・アングラード」に向かって懇願したベティ(ベアトリス・ダル)の言葉は、当時の私の夫への心境と重なり、平凡なこの台詞が忘れられませんでした。念じ続けて10年くらい経って、そんな「無理」な願いを持つよりも、自分が成長する方が早いじゃん!とハタと悟ってからの私は、本当に人生が楽になったもんです。副題にある「愛と激情の日々」の部分が記憶の大部分を占めていましたが、今回は、激情と共に純粋さと瑞々しさをいっぱい感じます。年取ったからかしら?監督はジャン・ジャック・ベネックス。

田舎町の海辺のバンガローに暮らす30過ぎの修理工のゾルグ。気ままにあてもなく暮らしていた彼の元に、19歳の野性的で魅力的な少女・ベティが転がり込みます。そのまま一緒に暮らす二人ですが、エキセントリックなベティの行動のため、常に波乱万丈の状態です。ベティには夢があり、ゾルグの書いた小説が出版される事でした。

のっけから二人の全裸のファックシーンなんで、初見の時はどぎまぎしたもんです。今回はボカシなしだったので、月日が経ったものよのぉと感慨深かったのですが、以降全てボカシあり。まぁ全裸のシーン満載の作品なので、致し方ないかも。特にアングラードの全裸が多くて、日本では目のやり場に困る女性も多いと思うので、これはこれで良かったかもです。

エキセントリックで気違いじみた行動をしばしば取るベティですが、人格障害系の子ではなく、ひたすら年の離れたゾルグを愛するが故、常軌を逸してしまうのですね。決して自分だけを見て欲しいのではありません。愛する男の成長も願っているのです。結果的にゾルグを困らせているだけです。ここは昔は、厄介な娘だとしか、理解出来ていませんでした。ゾルグは気ままな30代ですが、守るものもなく生き甲斐もなく、ただ生きているだけの暮らしの中、飛び込んできたとびきり魅力的な女の子ベティに、男性として父性的な感情もったのだと思います。それもこれも、ベティの自分への深い愛情を感じていたからでしょう。

腹が立つと手がつけられないベティ。車にペンキはぶっかけるわ、ゾルグの雇い主には暴行するわ、あげく放火。普通の男なら一目散で逃げ出すはずが、ゾルグは一度も逃げ出さない。今までの人生で、やり遂げた事がなかったのかも知れない。ベティを守ると決めたのでしょう。だから彼女が何をしても、喧嘩はすれど、気持ちはぶれません。今回はここに二人の年齢差をしみじみ感じました。私もどんなに甘えさせてくれるのだろうと、年の離れた夫と結婚しましたが、8歳くらいじゃ全然足らなかったのだと、今回痛感しました。

とにかく主役二人が素晴らしい!野性的で獰猛なのに、ゾルグに向ける愛はひたすらに愛らしいベティを、これでもかと言うくらいベアトリス・ダルが魅力的に演じています。彼女はこの作品が一番です。ジャン・ユーグ・アングラードは、この作品の前後に「ニキータ」も観たもんで、当時私のハートを鷲掴み状態でしたが、今回もとにかく素敵!もう外見から何から、一番好きなタイプです。だから「私あなたを尊敬したいのよ」が、あんなに深く心に残ったのでしょうね。気違い娘ベティは、私の心の奥底と重なる部分のある子だと、当時感じていました。それが表に出なかったのは、理性が勝っていたからですが、もうそんな部分がなくなって、私も年を取ったなぁと、痛感します。

妊娠していないくらいで、何故あんな状態に?と、当時はそこだけ咀嚼出来ませんでしたが、彼女の一連の行動は、精神疾患を持っていたと想像するのが妥当です。妊娠反応が出る前に睡眠薬を飲んでいたし、この頃から病気は活発化していたのですね。そして落胆の後の幻聴や幻覚。なるべくしてなった結果でした。

ラストは今も昔も、あれで良かったかどうか、わかりません。言えるのは、ゾルグの思考は幼く、ベティはあれで本望だったろうと言う事です。だってゾルグは彼女の御蔭で本当の作家になれたのですから。守られてばかりに見えたベティも、一途に愛を捧げていたんです。

激情の部分しか本当に覚えていなくて、でも二人でペンキを楽しそうに塗るシーン、ベティの親友カップルとの毎日、ユーモラスな食品店の店主夫婦とのやり取りなど、今回はクスクスよく笑いました。そして二人がずっとちゃんと仕事をしていたことに感心しました。仕事もし家事もし、笑いもありの日常だから、二人の絆も深まったのですね。愛欲だけじゃ、本当の愛情は成り立たないと言う事です。明日の出勤の際は、若い女性職員さんたちに、自信を持って勧めてみようと思います。

| 2012年07月26日(木) | 「おおかみこどもの雨と雪」 |

「時をかける少女」「サマーウォーズ」と秀作を連発、映画ファンには監督の名前だけで見ようと思わせる監督の細田守。今回は狼男と人間の恋、そしてその子供たちと言うファンタジックな設定ですが、子育てや人生の価値観など、驚くほどリアルに考えさせられる作品となっています。あざとさなど全くないのに、最後の方は涙々で、劇場を出るとき恥ずかしい程でした。

はな(声・宮崎あおい)は、都会に一人暮らしの大学生。両親とは死別し、奨学金とアルバイトで生計を立てていました。ある日一人の男性(声・大沢たかお)と知り合い恋に落ちます。しかし彼はニホンオオカミの血を引く狼男でした。ピュアな心で彼を受け入れるはな。そして二人の暮らしが始まります。程なくして妊娠するはな。姉の雪、弟の雨と恵まれ、慎ましく幸せに暮らしていた四人でしたが、狼男が突然事故死してしまいます。人間の子供とは異なる二人が伸び伸び暮らせるよう、人の少ない田舎に引越しを決意します。

狼男は、はなと付き合った当初、自分の素性を言い出せません。これは国籍・学歴・病気・家庭など、様々な重荷を抱える人々に当てはめて考えられると思いました。今まで対人関係で傷つく事も多かったはずです。それを乗り越える勇気を与えるものが、はなにはあったのでしょう。対するはなは、母を早くに亡くし、男手一つで育ててくれた父も他界。身よりもなく、奨学金とアルバイトで生計を立てていると言う健気な少女です。この生活では、友人と遊ぶ事もままならなかったでしょう。はなが狼男を愛する人とピュアな気持ちで受け入れられたのは、他者からの情報の薄さもあったのではないかと感じました。気持ちが惑わされる事がなく、損得よりも自分の気持ちに忠実になれた。私は決して独り身の寂しさだけではなかったと思います。

野生の血の混じる子供たちを、人と接触させずに伸び伸びと育てたいはな。嘘をついて、自分の出自を隠して生きる辛さを、この若い母は予想できたのでしょう。しかし過疎地の村を選んだのは、誰とも接触せずに暮らすためだったはずなのに、健気に子供を育てる彼女に、何くれとなく世話してくれる村の人たち。それが居心地よい田舎暮らしを、親子に教えてくれます。これも人も家庭も、本人の好き嫌いに関わらず、自分たちだけでは生活が成り立たないと言いたいのでしょう。

私が感心したのは、はなが子供たちの父親がいない中、独りで懸命に子育てを模索し、子供のためだけに生きていた事です。「子供が愛せない母」。この思いが取り上げられたのは、今から十数年ほど前でしょうか?当時大反響でした。その投書を取り上げた雑誌は、最初は、母親なら当たり前の母性が何故出せぬのか?問題提議だったはずです。慣れない育児に疲れて迷い、本来出るはずの母性が出せぬ母親たち辛く苦しい気持ちに寄り添い、一緒に考えようという趣旨だったはずです。それがいつの間にかひとり歩きし、「その気持ちは当然。幼児のいる母親にも息抜きを。もっと自由を与えるべき。何故なら育児ノイローゼになっては大変だから。」と言う勝手な解釈がまかり通っているように、私は思えてなりません。そうではないのです。母親が子供を愛せない。それは明確な不幸であると、何故母親に言えないのか?辛い気持ちを受け入れて自由にさせるのではありません。理解はしてあげても、肯定してはいけないと思います。子育てとは本来親にとって「不自由なもの」で当たり前なのですから。

女性の80年余りの人生のうちで、子供と濃密に関わるのは、たったの十数年。この時代、子供を第一にして生きる事は、母親の人生に輝きと自信を与えるものだと、私は思います。疲労で窒息しそうな母親には、遊びの時間ではなく休息と、会話で不安を取り除く先輩でありたいと、私は思っています。

雨と雪は、自分たちの出自に対し一切の不平を母には言いません。これは綺麗事ではなく、この母に育てられたなら、当然だと思いました。「あなたたちを愛している」。全身で温めてくれる母に、生まれた事を感謝こそすれ、ネガティブな気持ちは湧かないのでしょう。夜中に存分に遠吠えさせてやりたいための田舎暮らし。雪山で本能にまかせ狼の姿になって駆け回る母と子供たちの姿は、如何にはなが、いつもいつも子供たちに何が大事か?を考えているシーンだと、私の目に、感動的に焼き付いています。

利発で明朗、お転婆な雪と、引っ込み思案で思慮深い雨。しかしその様子も、保育園、小学校、そして中学。思春期に差し掛かり、段々と別の様相を呈してきて、明確な心の変化が表れ、二人は別々の道を歩もうとします。「あなたはまだ10歳なのよ!」と、雨に叫ぶははの声が今でも耳に残ります。ここで号泣しました。まだまだ10歳、母親としてはしてやりたい事がいっぱいある。しかし、子供は違うのです。自分の道は自分で選ぶ。狼として生きるか人間として生きるか?人間であるはなにすれば、答えは決まっているはず。しかし離れて行く年齢になった子供に、自分の意見を押し付けず、選択を任せるはなを、私は母親として、本当に立派だったと思います。このはなの姿は、私を含む全ての母親が肝に命じたい事です。

人と異なる形で生まれでた子、「普通」と言う道から外れてしまった道を歩む子を得たら、親は当惑し不安になって当然です。その時、この作品を思い出して欲しいです。大事なのは、性別や人間や狼ではなく、「私の子供」であると言う事です。子供は親を選んで生まれるのだと、私は思っています。その責任をしっかり自覚したいですね。

| 2012年07月22日(日) | 「ヘルタースケルター」 |

岡崎京子の原作は、だいぶ前に読みました。主人公りりこは、演じる沢尻エリカのスキャンダラスな私生活とダブる部分が多い役です。エリカ嬢、正に体を張って頑張っていました。その意気込みは大いに買えるのですが、過激なシーンやケバケバしい美術の割には内容は浅く、出来としたら少し物足りないものでした。監督は蜷川実花。

人気タレントのりりこ(沢尻エリカ)。飛ぶ鳥を落とす勢いの彼女ですが、誰にも言えない秘密がありました。事務所の社長(桃井かおり)は、「あの子は目ん玉と耳とあそこ以外は、全部作り物」と言います。全身整形で作られた美女りりこ。真実の発覚に怯え、数々の後遺症に苦しむ彼女。検事の麻田(大森南朋)は、りりこに美容整形を施したクリニックの院長(原田美枝子)の臓器売買の容疑を捜査している時、りりこにたどり着きます。

りりこを脅かす天然美女・吉川こずえに水原希子。映画見るまで、すっかり彼女の存在を忘れていました。他の人は専属メイクの錦ちゃん(新井浩文)までちゃんと覚えていたのに。芸能界が舞台なのですから、いつか若い子に追い落とされるのは常ですからね。吉川こずえは重要な役です。

なのに忘れていた。多分私的にはいらない役だったのでしょう。今回少し膨らませが役柄でした。しかし私はその事に追い詰められるりりこより、インタビューで如何にも自然派を装って答える中、独白で「みんなこんな答えを期待しているんでしょう。そんな訳ないじゃん。私がこのスタイルと白い肌を保つため、どれだけ努力しているか、あんたたちなんかにわかるもんか」的な台詞(コミックが手元になくて、確かめられず)に代表される醜悪で哀しい強さと、聡明ではない生き残るための賢さを期待していました。しかし映画で描かれるりりこは、ただただ己の崩壊に怯え、自分の信奉者であるマネージャーの羽田(寺島しのぶ)に八つ当たりし、神経症的に心を病む女性でした。私が原作のりりこに惹かれたのは、誰も経験した事のない境涯に放り込まれ、激しい感情失禁を繰り返しながら、類い稀な強さで乗り越えた女性だったからです。

「あんた、食べ過ぎじゃない?後で吐いときなさい」とりりこに言う社長。「モデルで吐いてない人は、いないと思います」(こずえ談)。でもこの言葉の恐ろしさ、全女性に向けられた言葉じゃなくて、「モデル」と言う選ばれた職業の女性だけに聞こえました。若さと美に追い詰められて行くのは、何もりりこやこずえだけじゃない。昔は年が行けば自然に「女」と言うステージを降りられたのに、今じゃ美魔女やアンチエイジングなんて言う言葉が追いかけてくる。いつまでも美を追いかけ美に追い詰められる私たち女性。

世間に「若く美しい外見の女性であれ」を求め続けられるんだもの。マツエクにカラコン、矯正下着。注射だけのプチ整形。原作が書かれた15年にはなかったものが、今は当然のように大手をふって町に転がっています。「こんなもん、ドラッグのようなもんよ。次々強いのが欲しくなる」(りりこ)は、今じゃ化粧品だけではなくなり、普通の女性にものしかかっている。りりこの姿はピラミッドの頂点であり、誰もがその危険を孕んでいるはず。それがりりこと言う女性に特化したように感じるのが残念でした。怒りの矛先は世間に向き、そして自分へと向いて欲しかった。

りりこの部屋は本当にケバケバしくて、趣味の良い品も数に溢れたら醜悪になるんだと感じます。それは人口美の極地である整形美女を表しているんですね。おまけに乱雑に散らかりまくっているのは、彼女の心を表しているんでしょう。美術はほとんど監督の私物と聞き、ちょっとびっくりしましたが。

しかしオールヌードを含み、過激なファックシーンや台詞、スキャンダラスな本人とかぶる内容にも躊躇する事なく、堂々とこなしたエリカ嬢には感心しました。監督の本職はフォトグラファーなので、静止画像のりりこの様子は本当に美しく艶やかです。台詞まわしに難があったり、私は彼女の演技が上手いと思った事はありませんが、この存在感とキャラは得難いものです。これからも頑張って映画に出て欲しいと思います。

他には新井浩文が以外にゲイのメイクアップアーティストにはまっていて、上手かったです。桃井かおりも、原作にもあった二人だけが通じる愛情を感じて良かったし、ミスキャストだと予想した寺島しのぶも、さすがの演技で唸りました。ただ寺島しのぶは、もう役柄を選んだ方がいいと思います。いくら上手く演じても、今の彼女のキャリアの足しになる役だとは思わないなぁ。最大のミスキャストは大森南朋。もう全然ダメ。哲学的詩的な台詞がギャグに思えます。この役は一見賢そうで誠実、でも無機質でちょっと酷薄な感じで、私は向井理が合うと思います。

色々書いたけど、観て損な作品ではないと思います。私は原作と比較してしまいましたが、見世物映画(褒めてます)としては充分合格点です。どうぞお確かめを。

| 2012年07月17日(火) | 「リンカーン弁護士」 |

思わぬ拾いもの作品。実は「ヘルタースケルター」目指して、なんばパークスに出向いたのですが、次次回までソールドアウト。それでちょっと気になっていたこの作品に変更しました。お目当ては主演のマコノヒーと、40半ばから絶好調の元妻役のマリサ・トメイ。単純な冤罪かと思われた事件が複雑な様相を呈し、意外な方向へと走ります。どこに着地するのか、ちょっと知的な好奇心がずっと持続する作品です。監督はブラッド・ファーマン。

高級車リンカーン・コンチネンタルを事務所代わりにして仕事する弁護士のハラー(マシュー・マコノヒー)。彼の仕事ぶりは司法取引を駆使して、依頼者の利益を最優先させる事を最重視。相手を観ながら時には賄賂を使い、法外な弁護料も取ります。今度の依頼人は富豪の息子ルーレ(ライアン・フィリップ)。娼婦相手に暴行されたと訴えられますが、彼は無実と言い張ります。相棒の調査員フランク(ウィリアム・H・メイシー)と共に事件を探るハラーでしたが、そこには彼を待ち受ける巧妙な罠が仕掛けられていました。

主演のマコノヒーを初めて観たのは、正義感溢れた青年弁護士役の「評決のとき」でした。あれから幾歳月、今回は欲のためなら裏道も通る、酸いも甘いも噛み分けたベテラン弁護士。しかし同じ弁護士だった父親からの「無実の者を有罪にしてしまう事が一番恐ろしい」との教えが心に根付く、弁護士としての良心は持っている人です。

「無実≠無罪」。ハラーが今まで司法取引して、刑を軽減してもらった依頼人とは別のベクトルで、この論理が展開されます。弁護士には守秘義務があり、依頼人との面談での情報は他言出来ない。このことを最大限に悪用するルーレ。周囲の者に魔の手がかかり、じわじわと追い詰められていくハラー。弁護士として依頼人の利益である無罪は勝ち取らねばならない。それは自分や別れた妻子の身の安全をも守ることなのです。

並みの弁護士ならここで終わるのでしょうが、一見海千山千の悪徳弁護士に見えるハラーですが、百戦錬磨の今までの仕事は伊達ではなかったのですね。依頼人をお望み通り無罪に導きながら、その背後を暴くという勝負に出るのです。危険を犯してそこまでするのは、自分と家族だけではなく、救いたい人がいたからです。それこそが父親の教えであり、弁護士としての正義なのだと感じます。

この勝負が本当にスリリングでね、派手なアクションはないのですが、とてもスリリング。上記に書いた物語の骨格以外に、元妻子との交流、優秀な調査員であるのに、何となくいわくありげな調査員フランク(ウィリアム・H・メイシー)や、黒人運転手との会話などでハラーの日常を浮き彫りにします。彼の人間味溢れた側面を描き、観客に好感を持たせることも忘れません。要するに人生には白と黒だけではない、グレーゾーンの存在意義を知る、大人な男性なのですね。

唯一欠点は、ルーレが何故そのような事をしたのか?彼の動機が掴めない。母親の身に起こった事件が2007年だと言うので、その事が起因しているのでしょうが、それも不確か。多分原作では母子とも、掘り下げてキャラが描かれているのでしょう。元妻とフランクは、トメイ&メイシーの味のある演技で、作品で描かれる以上の感触が得られます。

私は元々マコノヒーが好きなのですが、最近は彼の心身ともの成熟した男性的魅力を活かせる役がないなぁと寂しく思っていましたが、今回は懐の深さも感じさせる当たり役だと思います。試合に勝って勝負にも勝ちたい気の強さに、今回は惚れました。カラダばっかり褒められるけど、男前だし知性と演技力だってあるんだぞ!次回作はソダーバーグの男性ストリップを描いた作品だそーです。多分次作も当たり役ですね。

| 2012年07月12日(木) | 「少年は残酷な弓を射る」 |

私の職場の事務長は30代前半の男性で共働き。この四月から一才の息子さんが保育園に通われるようになりました。「保育園に行き出してから、僕が世話しようとしたら、寄るな触るな、お前なんかあっち行け!みたいな態度でね。家では母親の側を離れないんですよ」と、こぼしていました。事務長は大層なイクメンで、いつも感心しているのですが、そのイクメンにしてこの体たらく。「子供にとって母親以上の人はいませんから。それって正常な成長ですよ」と、私は言ったのですが、この作品の母親に辛く当たる悪魔のような息子のケビンも、真逆のようで実は同じなんだと、観ているうちに感じました。母親にとっては辛い作品ですが、親子関係の真理がいっぱい詰まっていました。女性監督のリン・ラムジーの作品です。

作家のエヴァ(テイルダ・スウィントン)は、キャリアの途中で妊娠。誠実で温厚なフランクリン(ジョン・C・ライリー)と結婚します。程なく息子ケビン(少年期エズラ・ミラー)が誕生。しかし昼夜問わず泣くケビンに疲労困憊のエヴァ。父親の前では機嫌が良いのに、母親の前では常に泣き通しです。それは幼児期に移行しても変わらず、いつまでもオムツが外れず言葉も発せず。父親の前では至って普通の良い子です。やがてケビンは美しく賢く申し分のない少年に育ちます。しかし何故か母エヴァの前では、常に悪魔のように恐ろしい子のまま。やがてそれが悲劇を生みます。

冒頭、どこかの国のお祭りでしょうか?真っ赤なトマトを体中塗りたくる群集。その中で開放感で満ち足りた表情のエヴァ。若い頃です。エヴァの奔放さを表しています。フランクリンとのセックスシーンしかり。かなり強烈なシーンですが、この残像がエヴァを観る時常に残ります。と言うか、そのためのシーンなのだと思います。

これ以降は、現在町中のバッシングを浴びながら、ひっそりと一人暮らすエヴァの日常と、過去から現在までの回想が、交互に描かれます。時間を追って描いているので、あの奔放なエヴァが何故現在息を潜めて暮らしているのかが、わかり易いです。

エヴァは妊娠を機にフランクリンと結婚。しかし赤ちゃんの時代から昼夜泣き通し、発達も異常に遅れたケビンの育児に疲弊するエヴァが描かれます。きちんと医師に見せるし、母親として機能訓練も怠らない。きちんとした母です。しかし「ケビンが生まれる前は、ママは幸せだった」と、息子に向かって発したと思われるエヴァの独白が流れます。そして世界各地を旅行していた時を懐かしみ、自分の部屋の壁を地図で覆い尽くし悦に入るエヴァ。その時ケビンは長時間ほったらかしなのに。

母性愛とは子供が生まれた途端に溢れ出る人もいるでしょうが、私は育児の過程で、母親自身も育つものだと思います。自分に向ける子供の笑顔、後追い、授乳。私がいなければこの子は育たない、その思いが母性や責任感を育み、幼児期の母子の強い絆が生まれ、それが成長しても良い形で残るのだと思うのです。

手を焼く子を授かり、エヴァは母性を育む時期を逸したのだと思いました。しかし母親としての責任は放棄せず心も病みもせず、私は偉いと思いました。夫も彼女を責めない。誰も責めない。しかし唯一責める者がいたのです。それがケビン。子供の事を一番に思えぬ母を、彼は許しませんでした。

この母と息子は似ているのです。しぐさや食の好み、そっくりです。そういう些細な描写を積み重ね、エヴァとケビンは表裏一体だと描いています。だから、ケビンとて不器用な子供なのです。「ママ僕だけを愛して」が言えない。その代わり自分をほったらかした罰として、地図をインクだらけにするのです。

自由で奔放で大胆なエヴァ。対する夫は凡庸で善良で温厚。しかしエヴァは、研ぎ澄まされた自分にはない大らかさをフランクリンに見出し、彼に安らぎを覚えていたのでしょう。そんな妻の気持ちを知らぬ夫の鈍感さまでも。これこそ相性です。親子にも相性はあります。子は親を選べぬと言いますが、親だって子を選べない。こう思った親はたくさんいるはず。私だってそうでした。

しかし子供と共に子育ての喜怒哀楽を知り、お互いに妥協点を見つけて受け入れて行く。多くの親子がそのはずです。それが出来ないケビン。母親を小馬鹿にし憎悪し続ける姿は、「僕だけを観て欲しい」強烈な母への愛情に思えました。

わざと脱糞する幼い息子に怒り、壁に投げつけたエヴァ。ケビンは骨折します。本当の理由を息子は父親には言いません。罪悪感に苛まれ息子に謝罪する母ですが、やはり息子と向き合いません。あの時のケヴィンは、「母親ならこうするはず」の公式から外れた、素の母に出会い嬉しかったのでしょう。それが暴行であれ。エヴァは母として「ねばならない」に縛られ、感情の発露を見せません。それを露悪的に表現したのがケビンの行動だったのでしょう。きっと彼も、自分のしている事の本質はわからなかったはずです。

街中の人がエヴァを憎み無視する。それはケヴィンのしでかした事のせい。この様子が常軌を逸しています。違う街に引越しも出来たはずなのに、地獄の中でたった一人息を潜めて生活するエヴァ。夫も、年の離れた愛らしいケヴィンの妹もいない。何故たった一人エヴァが残されたのか?その理由に行き着いた時、自分こそ息子より重い罰を受けなくてはいけない、彼女はそう考え町にとどまったのだと思いました。

母「何故あんな事したの?」息子「その時はわかっていたつもりだ。でも今はわからない」。わかるのには、もっともっと時間がかかるかもしれない。息子のTシャツにアイロンをあて、彼の「帰り」を待つ母は、以前の母ではありません。心から息子を愛する母なのです。紆余曲折と言う言葉では生優しすぎる母と息子の愛の軌跡。あぁ私は凡庸な母親で良かったと、同じく凡庸で鈍感な息子たちに感謝したくなった作品です。

| 2012年07月10日(火) | 「崖っぷちの男」 |

売れっ子サム・ワーシントンがホテルの上層階:「崖っぷち」に立ち、何かが始まる作品、とだけ理解して見に行きました。ほんとに何にも知らずに観たのが良かったのか、とっても面白かった!観ながら、ちょっとおかしいなぁ〜と思うところもありましたが、それ以上にハラハラしたので問題なし。監督はアスガー・レス。

マンハッタンの高級ホテル。ニック・キャシディ(サム・ワーシントン)と言う青年が21階に宿泊します。キャシディは窓枠を乗り越え縁に立ち、今から自殺すると予告します。群衆が騒ぎだし、警察がキャシディの説得に到着。キャシディは交渉人に、前回の仕事で説得に失敗し自殺者を出してしまったマーサー(エリザベス・バンクス)を指名します。

あらすじに書いたところまでが冒頭です。以降段々とキャシディの背景が解ってきます。彼は無実を訴えながらも刑務所に収監され、裁判で25年の実刑が降りたばかりだと回想されます。刑務所の中からどうやってマンハッタンの21階までたどり着いたか?が、さぁお立ち会い!な訳でね、これ以降の見せ方が大変面白いです。計画が結構杜撰なんですけど、それを忘れさせてくれます。

ちょっとだけヒントを書くと、キャシディの自殺は狂言なんです(これはすぐわかる)「崖っぷち」を常に中心に置くも、同時進行に別のお話を進みます。これがあなた、まるで「ミッション・インポッシブル」@素人さん的シーンが続々出てきて、ハラハラドキドキ。どちらかが行き詰まると、どちらかが変化するシーソーのような演出が楽しめます。

何故このような事に?も、段々種明かしされるので御心配なく。最初胡散臭いと感じた人はやはり胡散臭く、この喧嘩は狂言だも直感でわかります。多分私の勘が良いと言うより、匂わすのが上手いのでしょう。ハラハラだけではなく、命懸けの家族の絆、男性社会で浮いてしまう女性刑事(マーサー)の苦悩も、100分にきちんと描き込まれており、娯楽作としてかなり優秀だと思いました。

下衆な根性丸出しのマスコミ、人の不幸は蜜の味の群衆を、味方に引き入れたキャシディの手腕はお見事。ラストのいい仕事してくれる「あの人」は、庶民の代弁者だものね。悪い奴は悪いまま、中途半端な悪い奴は改心、そして善人は誇りを取り戻す姿は、単純明快ながら爽やかで痛快です。

何に出ても同じに見えるサムは、大作よりこの手のセンター前ヒット的作品の方が個性が生きる感じ。キャシディの行動の成否はマーサーの言動にかかっていたのですが、キャシディを信じるのか否かの揺れ動く心を、バンクスが好演していました。地味だけど他に良かったのはエド・バーンズ(いつ改名したの?エドワード表記だったのに)。最初は長いものには巻かれろ方式で、マーサーを陰で茶化していましたが、彼女の仕事に対する真摯な様子にほだされ、仕事し易いように陰で支える姿がグッド。警察に関わらず、職場にはこのような人がいるかどうかが、仕事し易い職場かどうかの決めてだと思います。

娯楽作として充分及第点以上。梅雨の鬱陶しい中、爽快な気分になれます。拾い物でした。

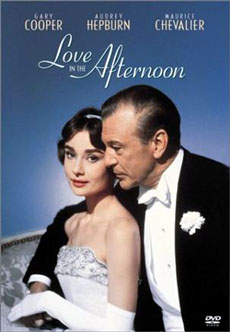

| 2012年07月06日(金) | 「昼下りの情事」 |

タリラリタッラッタリ〜ラ、タリ〜ラ♪観て一週間経ちますが、まだ頭の中は「誘惑のワルツ」が流れております〜。ヘップバーンの作品では一番好きなこの作品。私が思春期の頃、淀川さんの「日曜洋画劇場」で観て、何てロマンチックなのかしらと大好きになった作品。ヘップバーンで二番目に好きなのが「麗しのサブリナ」なので、大好きなビリー・ワイルダーが監督だからだと思っていましたが、さにあらず。当時中学生だった私は、ゲイリー・クーパーに夢中になったのを思い出したのです。この作品の肝とも言える「アリアーヌ」と言うヘップバーンの役名は忘れていたのに、クーパーの「ミスター・フラナガン」は、バッチリ覚えていたのだなぁ。「午前10時」では見逃したものの、梅田ガーデンシネマのクラシックウィークで、劇場初体験してきました。とにかく素敵だったの、本当に感激!

タリラリタッラッタリ〜ラ、タリ〜ラ♪観て一週間経ちますが、まだ頭の中は「誘惑のワルツ」が流れております〜。ヘップバーンの作品では一番好きなこの作品。私が思春期の頃、淀川さんの「日曜洋画劇場」で観て、何てロマンチックなのかしらと大好きになった作品。ヘップバーンで二番目に好きなのが「麗しのサブリナ」なので、大好きなビリー・ワイルダーが監督だからだと思っていましたが、さにあらず。当時中学生だった私は、ゲイリー・クーパーに夢中になったのを思い出したのです。この作品の肝とも言える「アリアーヌ」と言うヘップバーンの役名は忘れていたのに、クーパーの「ミスター・フラナガン」は、バッチリ覚えていたのだなぁ。「午前10時」では見逃したものの、梅田ガーデンシネマのクラシックウィークで、劇場初体験してきました。とにかく素敵だったの、本当に感激!

舞台はパリ。音楽学校でチェロを学ぶ真面目な女学生のアリアーヌ(オードリー・ヘップバーン)。母は亡くなり父親(モーリス・シュバリエ)とふたり暮らし。父の仕事は私立探偵で、主に男女間の仕事を扱っているようです。今回の仕事は妻の浮気を勘ぐる夫からの依頼で、相手はアメリカの大富豪フランク・フラナガン(ゲイリー・クーパー)。写真で見るフラナガンのハンサムぶりに魅了されたアリアーヌは、彼の危機を機転で救います。以降自分のプライバシーは秘密にして、プレイガールを装いフラナガンと付き合う彼女でしたが・・・。

1957年のモノクロ作品。実に55年も前のラブコメなんですね。子供の頃はわかりませんでしたが、今観ると、とにかく上品で洗練されています。そして今回は発見もあり。ただデートしているだけだと思っていた二人でしたが、今回の再見ではちゃんと「事後の後」的雰囲気があり。最初の方ではベッドルームを観るだけで恥ずかしさいっぱいだったアリアーヌが、その内逢瀬を重ねて、ベッドルームの横で髪を整えているんですね。あれ?!と、とてもびっくり。う〜ん、でもこれでアリアーヌが本当はおぼこ娘だとわからないのは、ちょっと解せませんけどね。

まぁそんなツッコミは止めておこう。彼女は父の調査書を「私の図書館」と呼び、愛読していたわけです。そりゃ耳年増になって、言い寄る若い男友達なんて、子供に見えるでしょう。恋に奥手の文学少女なんかにも有りがちなことです。実話を元にした創作なんですから、フラナガン氏が騙されるのも無理ないですね。

気の毒なワンちゃん、楽隊の楽しい様子、ワゴンでのお酒のやり取りなど、大らかに時が流れる中のユーモアが楽しい。映画は所詮作り物なんですが、その中に描かれる「真実」が垣間見られると、とても印象に残るものです。ドラマではなく軽いコメディなら尚の事。「パパ、愛してるわ」「パパはもっとだよ」が二度繰り返されますが、この親心の真理をついた台詞、昔は素通りしていた台詞なんだなぁ。恋の駆け引きも、自分の素性を知らせず「謎の女」を演じて気を引くのは王道なんですが、本当は相手に夢中なんだから大層難しい事のはず。でもそれをやってのけられるのは、アリアーヌの若さなんじゃないでしょうか?年の差恋愛は、それだけで若い方が優勢だもの。

で、これが私が中学生の時も今回も夢中になったフラナガン氏=ゲイリー・クーパー。素敵でしょ?この時56歳だったそうですが、ダンディで紳士で、年齢がちゃんと魅力に加わってました。大富豪のプレイボーイだと言うだけで、背景も語られない彼ですが、一心にフラナガン氏に忠節する楽団員を観ていると、フラナガン氏の人となりも浮かび上がってきます。恋はしても愛することはしない彼。もしかしたら、愛した人から裏切りにあい、だから「愛」には臆病になり、短期間の恋人漁りするのかもなぁ〜と、徒然に観ながら想像したのも楽しかったです。

オードリーは当時28歳。でも20歳前後にちゃんと見えちゃう。鼻にかかった甘い声も可愛らしく、グラマラスな美女ばかりの往年のハリウッド女優の中、今思えば彼女は超個性的なはずなのに、「痩せっぽちさん」は楚々として可憐なのに、何故か堂々の風格が備わっていて、これがその人が生まれ持っている品格なのですね。

ラストの列車のシーンは、昔はどうなるんだろう?とドキドキしただけだったんですが、今回はその切々たる乙女心に思わず涙が出ました。アリアーヌにとってフラナガン氏は、「恋しい」人で、愛している人ではありません。「パパ、愛しているわ」は、彼女が愛しているのはパパだけと言う事でしょう。男女の愛はすぐに愛が始まるわけじゃなく、恋して愛するものだと思う。フラナガン氏もアリアーヌとなら、もう一度女性を愛せるかも?と思ったんでしょうね。パパの願いと異なる幕切れにも、笑顔を見せるパパ。誰よりも愛する娘でも、娘の人生は娘固有のもののはず。あの心からの笑顔には、父親の娘への信頼の深さが感じられ、私も親として教えられました。

若い時より何倍も深まった鑑賞が出来た気がします。若いときの感受性って、瑞々しいけれど、結構貧しいものなのかも?自分の人としての成長もちょっと感じられる嬉しい再見でした。