目次|過去|未来

| 2008年06月30日(月) | 「インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 」 |

夫と観てきました。この手のハリウッド大作は、我が家では「ザ・夫婦和合ムービー」の位置づけでして、シネコンでキャラメルポップコーン食べながら、わいわい楽しく、時には居眠りしたりと(?)夫婦で楽しむことにしています。普段ミニシアターで独り、身じろぎもせず観ていることが多いので、こーゆー作品は本当に頭(心にあらず)が洗濯出来るようで、とっても楽しかったです。

1957年のアメリカ。考古学の教授のインディアナ・ジョーンズ(ハリソン・フォード)の今度の敵は、女諜報部員イリーナ・スパルコ(ケイト・ブランシェット)率いるソ連軍。宇宙の秘密のカギを握るとされる、「クリスタル・スカルス」をめぐって、争奪戦が繰り広げられます。

元祖アトラクションムービー。今回約20年ぶりの新作で、60半ばになるハリソン・フォードは大丈夫か?と心配しておりましたが、全く杞憂に終わりました。そりゃ吹き替えシーンもぼちぼちありますが、あのお年でこれだけ果敢にアクションシーンをこなしてくれれば、何も言うことはありません。顔のしわだって年齢からすると、白人にしては少ないので、全然私には違和感なし。ジョン・ウィリアムスの音楽とともに、気分はとってもゴキゲンだったわけです。

インディシリーズと言えば、危機また危機や秘境での見世物がお約束ですが、今回目新しさはないけれど、安心してハラハラドキドキ出来るというと、変なのですが、「来た来た!」と心が躍り、楽しかったです。

ケイト・ブランシェットは偉い!最盛期に「シー・デビル」みたいなキワモノの敵役をメリル・ストリープが演じたのを思い出しました。現在当代一の演技派女優と言ってもいい人が、娯楽大作で女諜報部員ですよ?引き受ける器の大きさにも惚れますが、虫に襲われるシーンや車での追いかけっこ、フェンシングシーンなど、本当にやっているのが、またすごい。本当の大物はこうでなくっちゃね。「ニノチカ」のグレタ・ガルボにそっくりという評判でしたが、生憎私はこの作品は未見です。なので、ナチ女収容所の所長のように観えました。いや、イルサもスチールしかみたことないんですが。

今回新登場のシャイア・ラブーフ君も、なかなか健闘していたと思います。若さが必要なアクションシーンは彼に振っていました。何となく続編も目論んでいる気がするので、ラブーフ君のアクションに磨きがかかったら、次も作られるかも?今回カレン・アレンがまた出演というので、すごく楽しみにしていました。シャイア登場で速効何の役か、シャイアとインディの関係もわかるのがご愛敬。ほんと、わかりやすくて大変よろしいです。アレンはさすがに老けましたが、往年のチャーミングさは健在で、「レイダース」の頃、何て可愛い人なのだと憧れた私は、とっても嬉しかったです。

という風に、何の文句もなく楽しめたのでした。しかしこれは「懐かしい」という気持ちが大幅に感情を占めているためですから、まあ出来としたら普通かな?ロッキーにしろ、インディにしろ、若かりし頃にヒーローだった人たちが、老いてなお意気盛んなのは、中年に入った私にはとても嬉しいことです。私もまだまだいけるぞ!と、元気が貰えるから。でも最近の若い人は、成りたい大人や憧れの人がいないのだとか。やっぱり若い人たちが熱狂するヒーローの登場の方が健康的に感じ、世の中には必要なのだと思います。

| 2008年06月29日(日) | 「ザ・マジックアワー」 |

金曜日に観ました。今日「インディ」も観たので、サクサク大急ぎで書かなくっちゃ!結論から言うと、めでたさも小くらい。脚本が練っているようで粗いのですね。それでもそれなりに笑えたのは、ひとえに役者さんたちの頑張りがあったればこそのような気がします。監督・脚本は三谷幸喜。

とある港町・守加護。町を牛耳るギャングの天塩(西田敏行)の情婦マリ(深津絵里)との情事がばれたクラブ「赤い靴」の支配人の備後(妻夫木聡)は、天塩から、伝説の殺し屋デラ富樫を連れてくれば、命は助けてやると言いわれます。口から出まかせでデラとは友人と言っていた備後ですが、アテなどありません。そこで彼が思いついたのは、映画を撮ると偽って、売れない俳優を連れてきて、デラに仕立てるということ。白羽の矢が立ったのが、大部屋生活の長い村田(佐藤浩市)。備後は映画監督と偽って村田を口説き落とし、守加護に連れてきます。

前半は正直言って退屈でした。あんなプロットの連続で、騙し続けられるのが相当不思議。コメディなんだから、堅いこと言いなさんなと言われればそうなんですが、こういう作品でこの手の疑問が湧いてしまうと、かなり辛いもんです。

「黒い10人の女」や「カサブランカ」へのオマージュとも言えるプロットもありますが、これってオマージュなのかなぁー。どんなにこの作品たちが素敵だったのかを、もっと感じさせなくていいんでしょうか?唐沢寿明のプロットは「蒲田行進曲」の銀ちゃんみたいで、この辺は村田の気持ちを考えて、ちょっと胸が疼きました。でも前半は、なんかどうも監督の「僕って映画がほんとーに好きなんです!」という、思い込みに付き合わされているだけのような気がしました。

それを救ってくれたのが、上にも書いた役者さんたちの頑張りです。佐藤浩市は過剰に臭い演技で、こりゃ売れない俳優だわと実感させてくれて、さすがーと感じました。やくざの情婦なんて出来るのか?と思っていた深津絵里は、グラマラスなファムファタールを、艶っぽく好演してびっくり。悪女なんですが、どこか悲しげな元踊り子はとても魅力的でした。

西田敏行はそれこそいつもの過剰な芝居は鳴りを潜め、凋落気味のボスを、貫禄と哀愁たっぷりに見せ、こちらもさすがーと感嘆。その他寺島進、綾瀬はるか、小日向文世、伊吹吾郎、戸田恵子みんなみんなとっても上手かったので、まぁなんとか前半は乗り越えました。唯一妻夫木聡だけは、気に入らん。好青年の名残が残っているのがダメ。もっとお調子者っぽく演じなければ面白くないと思います。

後半になると、徐々に本当に映画への愛情が感じられるシーンの連続で、私の気持ちも高揚しはじめ、なかなか良い調子です。特に偶然映画館のスクリーンに映った、晴れの主役の自分の姿に涙する村田や、美術さんをはじめ、裏方さんと大部屋俳優であろう村田の深い繋がりは、日の当たらない人たちの、縁の下の力持ちがあってこその映画製作なんだと感じさせ、監督のまなざしの温かさも感じます。

ラストの本物のデラ富樫との対決もとっても楽しかったです。でもあの人が富樫なんて、なんか伏線がありましたっけ?意外な人が富樫なのはまぁいいんですが、せっかく劇画顔した、このハリボテの守加護に一番ぴったりの伊吹吾郎も出ているんですから、彼にももっと役を振って欲しかったなぁ。クラブのバーテンは世を忍ぶ仮の姿で、本当はデラ富樫以上の凄腕のスナイパーだったとかね。

ラストのマリの決断も心に染みるし、老いた村田のヒーロー・柳澤真一の語る「マジックアワー」のお話にも、ジーンと来ました。なので前半は帳消しには出来ないけど、それなりには楽しめました。でも長い!あと20分は切れます。そうすると、ぐっと締まって、私の文句も大幅に減ったかも?)(偉そうな)。それとぬぐい切れない、この安っぽさは何故?こんな豪華キャストなのに。確かにセットはハリボテで、無国籍風を醸し出していますが、B級テイストを狙っているなら中途半端です。何というか、味わいに欠ける気がするのです。

私的には三谷幸喜には脚本に専念して、監督は別の人に撮ってもらう方がいいんじゃないかと思います。才能は溢れるほどあるのはわかるのですが、あんまり器用な人じゃないみたい。その方が絶対傑作を撮っても貰える気がします。

| 2008年06月26日(木) | 「ぐるりのこと。」 |

「ハッシュ!」の橋口亮輔監督の作品。実は橋口監督のデビュー作「二十歳の微熱」は、ケーブルテレビで数年前観るも、全然生理的に合わなくて途中で降参しました(私には滅多にないこと)。なので当時大評判だった「ハッシュ!」(レンタルで鑑賞)も、身構えて観ましたが、こちらは手に取るように登場人物の気持ちも理解でき、とっても楽しく拝見。前評判の高いこの作品は、すごく楽しみにしていましたが、実体験と重なり非常に身に詰まされるシーンも多くて、泣いて笑って心に染みました。ありふれた夫婦の10年間の日常を描いただけの作品ですが、とても心に残る作品でした。

美大時代から10年の付き合いの翔子(木村多江)とカナオ(リリー・フランキー)夫婦。ただ今妊娠中の小さな出版社に勤める美人で几帳面な翔子と、靴の修理屋から法廷画家に転職したばかりの、甲斐性は乏しいけれど根は優しいカナオは、一見不釣り合いなれど、仲良く暮らしていました。しかし翔子が生んだ女子は、誕生後にすぐ死亡。悲しみの深さに、翔子は精神を病み鬱になってしまいます。

妊娠中のしっかり者の妻と頼りない夫ぶりが、とても微笑ましいです。何でも決まり事を作って、そのルールに則る妻と、全然守れないのもご愛敬の夫。夫婦が言い争いする場面ではクスクス笑いました。いやー、男に毎日10時までに帰って来いだの、週三日、曜日を決めてセックスしようだの、それは無理でしょうー。その気になるように口紅をつけてくれというカナオの言葉に、堪え切れずに声を出して笑ってしまいました。場内も同じような反応だったので、私を含めて身に覚えがあるような会話なのでしょうね。仕事ではきちんとスーツを着こなす翔子が、家庭では着古しのスウェット姿で素顔なのも、オンとオフの翔子を上手に表していて、この夫婦がとても身近に感じました。

ただ気になったのは必要以上に決まり事を作るのと、妊娠中であるのに、週三回はやっぱりセックスしなくちゃと思い込む翔子の性格です。わたくし事ですが、妊娠した!とわかった時点で、毎回そういう気はほとんど起こらなくなったもので、ちょっと不思議でした。もちろん私が一般的というのではないのですが。しかしそれは、翔子の抱える背景が段々と露見すると、とても理解出来るのでした。それはカナオも同じです。

橋口監督自身「ハッシュ!」の制作後、鬱になったそうで、翔子は自身を投影しているとか。私は鬱の経験はありませんが、翔子が自分に思えてなりませんでした。実は私も最初の子供を妊娠四か月の時流産しているんです。結婚して避妊しなければ、翌月には妊娠するもんだとばかり思っていたのに、何で毎月生理が来るんだとイライラし始めた矢先の、結婚四か月の時でした。四月の中旬に妊娠を確認して、六月の初めに流産しました。画面で映る翔子は、あの時の私と全く同じ。ボーとして家事も手につかず、訳もなく大声を上げて泣いて泣いて。だけどそれは誰にも見られたくないのです。泣いた気持ちを訴えればいいのに、夫が帰ってくると、仏頂面で不機嫌に迎えてと、何で監督は子供を失った女性の気持ちがこんなにわかるのかと、感嘆しました。

私がその状態から脱したのは、二ヶ月後。長男を妊娠してからです。前回の妊娠は自然流産(一口に言えば、受精卵の異常)なので、母体は健康だから普通にしていればいいとの医師の言葉も、素直に聞けました。しかし翔子は、それから長いトンネルの中に入り込みます。一見不可解な行動も、すぐ死んだのは丈夫な子に産んであげられなかった私の責任だと、自分を責めたからだと思います。当時何も知らない21歳だった私は、亡くした子が帰ってきたと素直に喜びましたが、30を過ぎた翔子では反応は違って当然です。豊富な人生経験は、悩みを深くすることもあるのでしょうね。

翔子の育った家庭は、父は女性を作り出奔、母(倍賞美津子)が女手一つで兄(寺島進)と翔子を育てました。怪しげな医療行為でお金を稼いだり、新興宗教の教祖めいたいことをする母の姿や、昔は悪さしてましたけど、今は成金です風の兄の様子から、翔子がきちんとすぎるくらい几帳面に真面目なのは、この家庭環境からぐれないように曲がらないようにと、自分を律することで身を守っていたのでしょう。私も育った家庭が複雑なので、似たような思いを抱いて暮していました。

翔子が「こんなはずじゃなかった。もっとちゃんとしたかったのに」と号泣する場面では、私も号泣。彼女が家庭に夢を描き、どんなに賭けていただろうかというのが、痛いほどわかるのです。私もそうだったから。

カナオはというと、子供の頃に父親が自殺。今は親兄弟とも疎遠と描かれ、彼も一般的な幸せな家庭に育ったとは言い難いのでしょう。飄々として優しくていい人なのはわかるけど、何も考えていなさそうなカナオ。彼には深く物事を考えないことが、自分の身を守る方法だったのでしょう。病んでいる自分に何も言わない夫は、翔子にはとっても物足らなかったはず。責められた方が気持ちが楽になる時もありますよ。そう、喧嘩した方が、スカッとする時があるんです。二人が映画の中で初めてぶつかる場面は、翔子の気持ちを前面に出していたのに対し、控えめながら、カナオがいかに妻を大切に思っているかも伺える、本当に夫婦らしい場面でした。

カナオの仕事は法廷画家なので、この10年間の事件が、犯人の名前を変えて登場します。幼女連続誘拐殺人事件、オウム事件、小学生殺傷事件など。カメオ出演的犯人役で秀逸だったのは、友人の子供を殺した母親役の片岡礼子。彼女は橋口作品の常連です。涙を流し続け、すみませんと繰り返しながら、どす黒いものが、未だ彼女の心を覆いつくす様子が、手に取るようにわかるのです。他の犯人役は異常者ぶりを際立たせていたのに対して、あまりに違う演出方法だったので、これが監督のこの事件に対する感想なんだと受け取りました。セリフも全然少ないのに、すっごく上手でした、片岡礼子。

法廷を映しながら、不動産屋の兄のバブル期から以降の衰退ぶりも描き、上手く時代の移り変わりと、夫婦の変遷を絡めていました。特に最初は素人だったカナオが、辛い事件では描きたくないと反抗したりしていたのが、最後の方では事件の内容に振り回されず、きちんと職業画家として成長した様子を見せてくれます。それは法廷画家としてだけではなく、夫婦の葛藤を潜り抜けた、カナオの夫としての成長をも感じさせるものでした。

木村多江には、今年の主演女優賞を全部あげちゃって下さい!静かで古風なイメージを覆す大熱演なのですが、これがとても自然に受け取れるのです。大竹しのぶ風の人が演じたら、辟易してしまいそうな翔子を、こんなにも素敵に共感を呼ぶ人に見せてくれたのは、お礼を言いたいほどです。リリー・フランキーは、演技なんだか地なんだか、全然境目がない風でしたが、とってもチャーミングで、なるほど、「東京タワー オカンとボクと、時々オトン」の人だわと、ものすごく納得出来たカナオぶりでした。

予告編に出てきた、天井を見つめてふざけあいながら笑う二人。ああしたシチュエーションは、恥ずかしながら未だにうちもあります。こののんびりとした、豊かにゆったり流れる時の幸せは、夫婦だけが分かち合えるものだなと思います。うちもこの映画の夫婦みたいに、一見は全然合わないんです。でも私たち夫婦と似ているような似ていないようなカナオと翔子が、私たちにぴったり重なり合うとき、夫は私にとって、とても大切な人だと再確認しました。

天井の絵は、翔子が描いたものです。彼女の復活を表す、色鮮やかで優しい生命力に溢れた絵を、どうぞご覧下さいね。

| 2008年06月21日(土) | 「JUNO/ジュノ」 |

6月は「接吻」を皮切りに、超のつくお気に入り作品が続出。このまま今月行くのかと思っていましたが、何と鉄板で大丈夫と予想していたこの作品で、今月初めてバッテンつけたい気分になりました。作品の完成度やキャラクターの掘り下げ方には問題なく、とても出来の良い作品だと思います。私が非常に違和感を感じるのは、描かれる世界観です。これはアメリカのお話、日本とは事情が違うとわかっていても、この作品を面白いと言えるほど、私は進歩的な親ではありません。監督はジェイソン・ライトマン、脚本は元ストリッパーだったことも話題のディアブロ・コディ。今年のオスカーの脚本賞を受賞しています。

16歳のちょっと個性的な女子高生のジュノ(エレン・ペイジ)。BFのポーリー(マイケル・セラ)と好奇心で一度だけセックスするも、妊娠します。父(J・K・シモンズ)、継母(アリソン・ジャネイ)にはなかなか言い出せず、親友のリア(オリヴィア・サールビー)に相談。一度は中絶しようとするのですが、結局両親にも打ち明け、出産後は子供のいないヴァネッサ(ジェニファー・ガーナー)とマーク(ジェイソン・ベイトマン)夫妻に里子に出す契約をします。

アメリカの今の等身大の風景を観られるのが楽しいです。ティーンの部屋や、いかにもアメリカらしい食べ物や飲み物、学校生活、子供の意志を尊重する親子関係が、生き生きテンポよく観られます、。アメリカは片親でも条件を満たせば子供を養育でき、その辺は条件がかなり厳しい日本とは、だいぶ事情が違うのは、昔から知っていましたが、里子の募集がタウン誌に載るとはびっくりしました。

とにかくキャラがみんないいです。ジュノは音楽は70年代、映画はB級ホラーの大ファン。頭でっかちで達観したような、小生意気な言葉をいっぱい吐きます。しかし妊娠中の揺れる心は、とてもハイティーンらしい幼さと繊細な感受性を感じさせ、自分で自分がわからない年頃の危うさと脆さ、そして愛らしさを感じさせます。演じるペイジがこれまた抜群。早口でまくしたてるその奥の不安を、本当に上手に表現していて、ジュノ=ペイジに観えました。

継母との仲は良好みたいで、母と子というより、女同志として上手く付き合っているという感じで、これもアメリカ的風景の美点だと思いました。ジュノとはケンカもするけど、娘の尊厳を踏みにじる相手には、きっぱり言い返す継母さんは、とってもイイ感じです。親友のリアも美人に似合わず毒舌家で、外見はかなりジュノと違いますが、仲が良いのは合点がいき、この辺の友情の見せ方もネチネチしていなくて、とっても良かったです。

女性陣で一番印象に残ったのはヴァネッサ。容姿端麗でハイクラスの今の暮らしは、きちんと仕事のキャリアを築いて、自ら手にしたものなのでしょう。夫の稼ぎでセレブ妻になったのではないところも好感度大。きっと今までは努力で何事も克服できたのでしょう。なのに赤ちゃんだけは、どうすることもできなかったのですね。養子という選択は、私はとても建設的なことだと感じ、彼女の性格も表せています。血の繋がらない子供の母となることで、神経過敏と思えるほど入れ込むヴァネッサを、ガーナーが共感を呼ぶ演技で見せてくれます。正直彼女がこんなに上手く演じるとは、びっくりでした。

男性陣もこれまたいいです。父親らしい包容力でジュノを包む(ちょっと疑問はありますが、それはのちほど)父。突然の妊娠を告げられて、呆然以前の、訳のわからないポーリーの様子も、この年代の男子なら当たり前の様子です。愛しているという感覚もなく、「ちょっと好き」な相手に誘われて初めてセックス、それで妊娠してしまっては、「男の責任」を持ち出すのは酷というもの。せり出すジュノのお腹を見つめつつ、ポーリーなりの精一杯の誠意と愛情を彼女に示す様子は、とても好感が持てました。

そして情けなくもリアリティがあったのが、マークです。女性はつわりなどの体調変化、せり出すお腹、お腹をけっ飛ばす赤ちゃんの様子で、段々と母親になる準備ができるものです(なのでそれがないヴァネッサが、自分が母親になれるだろうか?と、異常に神経質になるのも、良く理解出来るのです)。しかし父親は、妊娠中はおろか、生まれたって正直それほど「俺の子!」という思いが湧かない人は、多いんじゃないでしょうか?ましてや里子をもらって父親の責任を果たすなんて、自分には荷が重すぎると、逃げ腰になるのもわかる気がします。良い悪いではなく、属性の違いでしょうか?

辛辣に言うと幼稚性なのでしょうが、ベイトマンのオタッキーな様子が愛嬌があるので、素直に受け取ることが出来ました。

で、これだけ楽しく観ているのに、何故私がバッテンつけたい気になったのかと言うと・・・・

以下ネタバレ

ジュノは一貫して、自分で子供を育てる気にはならないのです。この辺は、最初は中絶希望→やっぱり産みたい→両親に告白→ジュノ、養子に出したい→両親承諾。養子縁組の相手との契約の席は、父親も同席。

と言う流れで、全然迷いが生じないのが、私には疑問がいっぱい。私が短大の時の英会話の先生は、カナダ人でした。二人実子がいましたが、「我が家にはもう一人子供を育てる余裕があり、欲しかったのだが出来なかった。なので養子をもらった」というお話をして下さった記憶があります。養育出来ない家庭を知らない子を、養育できる環境が整っている家庭が引き受けるのは、当たり前のことだ、とも仰って、若い私はその心根に痛く感激した記憶があります(ちなみに養子は日本人)。

なので欧米では、養子に出すということは、ありふれたことだという認識がありました。ただし、「養育出来ない家庭」です。ジュノ自身は高校生ですが、家庭は平均的な家のようで、両親とも仕事を持っており、さほど生活が苦しそうではありません。養子をもらうのもありふれたことなら、尚更自分たちが援助して、娘の子供を育てようとは、何故この両親も思わなかったのが不思議です。幸い日本なら退学モノでしょうが、ジュノは大きなお腹を抱えて通学もしています。妊娠出産は周知の事実のはずで、隠し事ではないはずです。

ポーリーの両親に知らせないのも謎。確かに男の責任の取れる年齢ではありませんが、妊娠の半分の責任は、当然彼にあります。まだ責任の取れない年齢なら、保護者に伝えてしかるべきです。ジュノはポーリーの母親を嫌っていますが、そこは常識と現実を教えるのが親のはず。娘の気持ちを尊重してなら、親も幼稚です。ポーリーの親が知ったら、自分たちが育てたいというかも知れないでしょ?言える権利は、彼らにもあるはずです。だって子供はポーリーの子供なのですから。ポーリーがジュノに、「僕の気持ちを踏みにじった」と言いますが、それはジュノが心にもないこと彼に告げたためですが、それ以外も一見全部自分だけでしょいこんでいる風ですが、私にはジュノは、かなり勝手な子だと言う風に観えました。

なので出産後のジュノの涙も、私にはただの感傷に見えてしまい、自分のしたことの意味が、本当にわかっているのか?と疑問に感じました。そしてラストのあまりの軽さにも絶句。二人は本格的に付き合うのはいいのですが、それならヴァネッサに渡した赤ちゃんは?それこそ一生忘れられるものではないでしょう。そのことには全く触れていません。

何も家族崩壊するほど大ゲンカし、子供恋しさに泣き叫べとは言いません。仮に親に説得されて養子に出したとしても、ジュノが自分で子供を育てたいと思う場面があったなら、私のこの作品の評価は、正反対になっていたと思います。確かに出来は良いのですが、私はこの作品を好きになれません。

ジュノが生んだ子を始めて抱くヴァネッサが、「私はどう観える?」と、ジュノの継母に聞くと、彼女は微笑んで「新米ママに観えるわ」と答えます。このデリケートな子供への思いの描写が、ジュノにも欲しかったです。

| 2008年06月17日(火) | 「イースタン・プロミス」 |

ヴィゴ様全開!待ちに待ったこの作品、レディースデーでもリーブルの会員デーでもない月曜日に観てきました。ヴィゴ様のためですもの、1500円だって払いますわよ(劇場会員なので300円引き)。聞いてはいたのですが、クローネンバーグにしては、至ってノーマルな、心に沁み入る社会派ミステリーの傑作でした。いや、確かにクローネンバーグらしいグロテスクな場面はあるんですけどね。そう言えばヴィゴ&クローネンバーグの前作「ヒストリー・オブ・バイオレンス」も、そんなこと言われてませんでしたっけ?ふ〜ん、ヴィゴ様がクローネンバーグを進化させたのかも?

ロンドンのとある病院に勤める助産師のアンナ(ナオミ・ワッツ)。救急で運ばれてきた臨月のロシア人少女は、女の子を産むと、ほどなく死亡します。アンナは少女が残した日記を手掛かりに、必死で赤ちゃんの身内を探します。ロシア語のわからないアンナは、日記に挟まれていたカードを手掛かりに、ロシア料理店のオーナー、セミオン(アーミン・ミューラー・スタール)まで辿りつきます。しかし温厚そうなセミオンの裏の顔は、ロシアンマフィア「法の泥棒」のボスで、少女の日記には彼らの秘密が記されています。セミオンの息子キリル(ヴァンサン・カッセル)の運転手で、謎めいた男ニコライ(ヴィゴ・モーテンセン)は、「深入りはするな」と、アンナに忠告します。

ノーマルと言っても18禁、かつてデビッド・リンチが「ストレイト・ストーリー」という、「まともな感動作」を作って、観客の度肝を抜いたのとはちと違い、こちらは細部に監督の趣味が感じられます。まずは「血」。冒頭の喉元かっきっての殺人場面や、14歳の若過ぎる母の痛ましい陣痛を知らせる様子など、非常に生々しく印象に残ります。美貌のヒロイン(ナオミ・ワッツ)を起用しながら、ニコライへの恋に身を焦がすのはゲイ(多分)のキリルで、この二人のツーショットは艶めかしく、常に同性愛の匂いが立ちこめます。ロシアンマフィアの人生を映す全身のタトゥー、そして話題のサウナでの全裸バトルなど、細部の彩りもケレン味たっぷりなんですが、それのどれもが、リアリティを持って観る者に迫ります。

で、ヴィゴ様。初登場シーンから、ただの運転手なわきゃない怪しさです。注意深く見ていれば、彼の秘密はわかったはずなんですが、あまりのクールなカッコ良さぶりに、ワタクシ萌え萌えで観ていたので、全然わかりませんでした。善なのか悪なのか?生い立ちは?セミオン親子への忠誠心は本物か?アンナへの思いは?等々、謎めいた佇まいは、全て表とは裏腹なんじゃないかと思わせるのですが、それがヴィゴのキャラと重なって、強烈な魅力となって伝わってきました。

全裸のバトル場面は、その衝撃性だけが興味本位で取り上げられていますが、私が痛感したのは、裸とは何と無防備なものかということです。場所はサウナで、相手は服を着て靴も履き凶器も持っている。文字通り裸で相対するのは、とてつもない恐怖なのだと感じるのです。ニコライのその姿は、全く自分の人生には関わりなかったマフィアと闘う、アンナの姿とリンクします。サウナの場面は、007的アクションではなく、確かにこうなんだろうなぁと想像できる仕上がりで、大きな見どころシーンとなっています。

アンナはニコライと、微かな思いをお互い交錯させますが、基本的には母性を表現することを担っています。流産直後という設定で、目の前に再び現れた、自分が失くしたものへの溢れる愛は、私には非常に共感出来るものでした。普段は美しいワッツですが、仕事での疲れた様子や、プライベートでの憔悴した姿など、美しく観える場面はありません。しかしその普通さが返って、アンナの強固な意志や赤ちゃんへ想いを際立たせていて、効果的でした。普通でしたが、ワッツの存在感は薄らぐことは全くなく、さすがの演技派ぶりでした。

キリルは父セミオンとの憎み合いながらも執着し合う愛は、母のいない哀しさも感じさせます。ひょっとしたら、キリルの母親から、息子だけもぎ取ったのかも?この非情で辣腕の父から観れば、キリルは出来損ないの息子でしょう。雑多なロンドンが息子を変えたとセミオンは語りますが、セミオンの息子であることが、キリルには最大の不幸なのだと感じました。マフィアのドンを継ぐにはゲイであることは許されません。自分を偽り、繊細で優しい感受性も父親からは抑え込まれ、重圧から酒浸りのキリル。彼の本当の心をラストに映し、救いを与えていたのが、父セミオンの行く末と対照的でした。

スタールもカッセルも良かったですが、特に印象に残ったのはカッセル。下手するとただのバカ王子になってしまうところを、賢くないところまで哀しさを滲ます好演で、すごく見直しました。キリルの存在は、この作品の多いなるアクセントになっています。

全編に渡り、ロシアからの成功した移民の様子が描かれ、それに重なるように、貧困からの脱出を夢見てロンドンに渡った、少女の独白が重なります。自分がのし上がるため、故郷の人々を平気で踏み台にし、骨になるまでしゃぶりつくすマフィア組織。生気の全く無い娼婦の姿を映し、違法にロンドンに辿りついた女性たちの行く末を暗示していました。

あまり目にすることがないロンドンの移民事情ですが、先進国と呼ばれる国では、同じようなことが人種を変えて起こっているはず。私がアンナのようになれるのか?と問われれば、それには尻ごみしてしまいます。しかし、ある種神々しい彼女のラストの様子から、他国出身の隣人について、学ばなくてはいけないとも思います。

ラストのドンデン返しも含めて、複雑な登場人物の感情も繊細に拾い上げ、充分深みを与えたことが、この作品を極上ミステリーとしました。もしかして、クローネンバーグがオスカー取る日が来るかも?その時も主役はヴィゴ様でお願い。

| 2008年06月13日(金) | 「アウェイ・フロム・ハー 君を想う」 |

わぁ〜、これも本当に良かった!長年連れ添った妻が認知症となり、夫である自分のことを忘れてしまう・・・。「君を幸せにできるなら、この孤独を受け入れよう」。このコピーだけで絶対観ようと思った作品。監督は女優でもあるサラ・ポーリー。製作当時27歳だった彼女が、自分の全てを注ぎ込んで作った入魂の作品であろうことが、深々伝わってきました。人生の先輩である高齢者に対して、とてもとても敬意を感じる、立派な作品でした。

結婚して44年になるグラント(ゴードン・ピンセント)とフィオーナ(ジュリー・クリスティー)夫妻。愛し合い仲睦まじく暮らしていた二人でしたが、物忘れが激しくなったフィオーナが認知症と診断されます。段々と生活に支障をきたすようになったフィオーナは、自ら介護施設に入所を希望します。身を引き裂かれる思いで妻の頼みを承諾するグラント。施設の規則で一ヶ月間は面会は出来ません。ようやく面会の日に花を持って妻を訪ねた夫は、そこに見知らぬ男性に甲斐甲斐しくする世話をする妻を見つけます。

「あなたは、どなた?」妻はグラントのことを忘れていました。

うぅ、あらすじを書いているだけで、また涙が出そう。私は夫婦愛のお話だと予想していたのですが、視点はずっとグラントでした。最愛の妻が自分を忘れてしまう。それもたったの一ヶ月で。微笑ましく仲睦まじい二人の様子や、施設に入る妻を必死で引きとめるグラントを観ていたので、茫然とするグラントを尻目に、私は号泣モードに。

妻の恋する男性は、言葉がしゃべれず車椅子のオーブリーです。寄りそうフィオーナは、まるでオーブリーの妻のようです。嫉妬に駆られ、孤独に立ちすくみながら、それでも来る日も来る日も妻を見舞うグラント。彼は大学教授時代、何人もの女子学生相手に、浮気を繰り返していた過去があります。妻は自分に復讐しているのじゃないか?本当は自分をわかっていながら、芝居をしているのじゃないか?悩み苦しむグラント。

苦悩するグラントは、親しくなった看護師クリスティン(クリステン・トムソン)に相談します。彼女の答えは、「悪くない人生だった、と最期にいうのは大概男よ。女は違うわ」。

夫というのは、自分の妻にしてきたひどい仕打ちに、本当にほとんど覚えていないものです。しかし妻にされた仕打ちに対しても、忘れているものです。妻はというと、されたこともしてきたことも、覚えています。しかし夫に語る時は、されたことだけが多いはず。何故ならその方が数が多いから。忘れる夫に忘れられない妻。切ないなぁ。

その妻の欝蒼たる気持ちを、熟年女性らしいしなやかさで払拭してくれるのが、オーブリーの妻のマリアン(オリンピア・ドュカキス)です。自分を訪ねてきたグラントに、施設から夫を退所させたのは、お金がたくさん必要で、このままでは家を売る羽目になるからだと語ります。たとえ専業主婦だったとして、家を手に入れたのは、マリアンの内助の功あってこそのはず。家は、欝蒼たる気持ちを我慢し、その選択が正しかったと彼女に思わせる形なのだと思います。夫の病のせいで手放すなど、そんな理不尽な話はないでしょう。静かに気風よく語る彼女ですが、病に対してのやり場のない怒りも感じるのです。

しかしマリアンはグラントと出会ったことを、単なる出会いとせず、人生の新たな転機として捉えます。今までの自分から飛び出すことは、高齢になればなるほど足が竦むものです。「魂萌え!」のヒロイン敏子に通じる勇気としなやかさは、長く人の妻であったことで、蓄えられた力のように感じます。マリアンの選択は、女性はクリスティンの言葉を、ただの怨念として抱えているのではないと、表現しているようです。

彼女の存在で、この作品はただの抒情的な美しい作品だけではなく、力強さを感じさせ、作品に深みを与えていたと思います。

グラントを演じるピンセントは撮影当時76歳ですが、昔大学教授だった知性と、「あなたは女たらしね」と、他の認知症女性に見抜かれる往年の伊達男の面影を忍ばせながら、静かで感情の起伏が少ない演技も、とてもこの作品に合っており、忘れられない名演でした。妻であってもそうではなくても、女性には花を持って訪ねるところが、とても素敵な老紳士ぶりでした。

クリスティーはこの役でゴールデングローブ賞を受賞したとか。60半ばとは信じられない美しさで、自分が自分でなくなっていくフィオーナの哀しみを、毅然と、そしてエレガントに演じて素晴らしいです。この役を引き受けてもらうのに、ポーリーはストーカーの如く、ジュリーに付きまとったとか。夫の感情を前面に出なさければ行けないこの作品では、患者役なのに、受身の演技が必要だったと思うのですが、見事に監督の期待に応えていたと思いました。

「あなたは私を捨てる機会もあったのに、そうしなかったわ。感謝しているの。」「もう私のことは忘れてちょうだい。」フィオーナの言葉は、とてもとても切ない言葉です。長年愛した人の前には、女のプライドなど、いくばくの価値もないのだなぁと思いました。この言葉が、グラントの疑問を払拭してくれたはずです。

カナダの大自然はとても美しかったですが、厳しさを感じる冬をロケーションに選んだのは、主人公たちの年齢を表現していたのでしょう。しかし施設に降り注ぐ陽光は、決して人の心の希望を、もぎ取りはしません。監督のポーリーは、幼い頃から多数の映画に出演していますが、若き名声に押しつぶされる子役出身者が多い中、しっかり自分を見失わなかったのですね。文句のつけようのない、素晴らしい作品でした。

最後に「君を幸せにできるなら、この孤独を受け入れよう」。静かにグラントが決断した時、施設に出発する時、「私、きれい?」と聞いたフィオーナに、「素直で曖昧、優しくて皮肉」とグラントが答えた、そのままの出来事が起こります。それが人生というものなら、素敵なものではないかと、私は思います。

| 2008年06月12日(木) | 「美しすぎる母」 |

いやー、すごいなぁ。こんなスキャンダラスでインモラル、その上通俗的な内容で、母と息子の哀れや痛々しさが表現出来るんですね。私も息子が三人いて、共感どころか嫌悪感を抱いて当たり前の母親を、理解させてしまうのですから、本当にすごい。監督は「恍惚」が有名なトム・ケイリン(私は未見・超残念)。主演のジュリアン・ムーアの力量も改めて確認できる作品で、実話を元にしています。

1950年前後のアメリカ。貧しい育ちのバーバラ(ジュリアン・ムーア)は、その美しい容姿と社交的で華やかな性格で、大富豪べークランド家の三代目ブルックスを射止め、一人息子のアントニー(成人後エディ・レッドメイン)も授かり、毎日社交界に出入りし幸せの絶頂です。しかし上昇志向のあまりに強いバーバラに、夫や成長した息子の心は少しずつ離れていきます。そんな折、あろうことか夫は息子の恋人ブランカ(エレナ・アナヤ)を伴い、バーバラを捨ててしまいます。悲嘆にくれるバーバラの心は、アントニーだけに向かってしまいます。

今回予告編に出てくるラストと、母子の不適切な関係はネタバレしますので、予告編を未見の方は、ご注意下さい。

滑稽さも皮肉も微塵も感じさせない、とても悲劇的な作りです。ギリシャ神話でも出てきそうな題材ですが、あんなに恐ろしい感じではなく、本当に哀しいです。

とてもエレガントで素敵なバーバラですが、育ちの悪さが随所に見え隠れします。育ちと言うより、女性としてのたしなみ、教養の無さでしょうか?バーバラが貴族との会食の同席をブルックスに懇願する際、「僕にまた猿芝居をしろというのか?」と言い放つ夫。しかしこれは妻に向けての皮肉だと、会食の場面でわかるのですが、妻はその真意には気付いているのでしょうが、夫には隠しているようにも感じます。

上流階級の人を自宅に招いてもそれは同じ。バカにされているのは気付いているバーバラは、感情を爆発させます。表面的にはエキセントリックで我儘な女性に見えるバーバラ。しかし妻の後ろ姿に「いいケツだ」と言う客人をたしなめない夫というのは、いかがなものか?社交界で独り浮いて、美しい道化のようなバーバラの孤独が、ひしひし伝わってくるのです。

バーバラは10歳くらいのアントニーに、母親が自分に言い聞かせていたことを語ります。「いい男をみつけるんだよ」。貧しい暮らしから這い上がるには、玉の輿しかないとこの年代の母親が思い込むのは、しごく当たり前でしょう。母はそれだけを教えていたのではなかったはずです。しかし娘には、類まれな「女」を武器にしろ、そう聞こえたのではなかったか?虚栄心の並はずれた強さは、内面の自信のなさへの表れでもあると感じます。

それをもっとも表わしているのが、彼女のセックス。夫の機嫌を損ねると、娼婦顔負けのことをして、機嫌をとります。鏡に映る横顔は、私は安堵のように感じました。夫に捨てられた直後には、行きずりのタクシーの運転手と。他の男で女としての自信を回復したかったのでしょうか?そして友人のゲイ男性とまでセックス。自分の乾いた心を癒す方法は、彼女にはセックスしかないように感じました。

夫に捨てられてから、あてどなくヨーロッパ各地を放浪する二人。そんなバーバラが、この子にも捨てられるかも知れないと怯えた気持ちを抱き、心の拠り所として、息子との近親相姦という関係に向かっていったのは、彼女的には自然だったのだろうと感じます。

対する息子アントニーは、優しく繊細な感受性の持ち主です。しかし坊ちゃん育ちのひ弱さは、母を本当の意味で守ることは出来ません。「僕は母のために生まれ変わろうとした」というセリフだけで、母のために何かするわけでもなく、ただ傍らにいるだけの息子。しかしその従順ぶりが、このインモラルな母親をいかに愛し、呪縛を感じているのかも伝わります。母性とは本来与える愛が理想だとは思いますが、呪縛の愛になりがちなのも、また真理。

母と二人きりの息苦しさから、何度も別れた父親に「戻ってきてくれ」と懇願するアントニー。なのに知らぬふりです。ブルックス自身、偉大な祖父、祖父の功績を台無しにした父を持ち、何をするでもなく、その遺産で暮らしている男です。母性ではなく、父性の呪縛により、大人の男とは成り得ず、皮肉と毒舌だけが長けた男になってしまっています。自分の手に余る妻を捨てて、自分を称賛し尊敬してくれる若い愛人に走ったことは、夫として父親として卑怯ですが、これまたブルックス的には自然だったのでしょう。

しかしこんな両親を持ったアントニーもまた、薬物に溺れ同性愛に走り、アダルトチルドレンめいて成長したのは、すごく理解できる。アントニーがずっと大切にしていた、とうの昔に亡くなった老犬の首輪。これは自分が育った環境で、曲りなりも幸せというものを実感した頃の、思い出の品なのでしょう。バーバラは幼ない時の息子を抱きしめるシーン以外、成長してからは、母親らしいことは何も画面で見せませんでした。そんな彼女が、血相を変えて首輪を探す息子をたしなめ、いっしょに探す姿は、とても母親らしいものでした。その直後、ずっと母に対して複雑な愛情と葛藤を抱えていた息子に殺されるのは、何とも皮肉です。

上流階級の人は、仕事しないで社交界にだけうつつを抜かすように描かれていました。当時としては羨ましかったのでしょうが、今の感覚では、トンデモなく退廃的です。この退廃さが、バーバラやアントニーの心を蝕んでいった気がします。それを覆い隠すような、エレガントで華やかな当時のファッションが素敵です。ムーアは元々「エデンより彼方に」や「めぐりあう時間たち」など、クラシックな時代がとてもよく似合う人なので、一層美しく感じました。

ジュリアン・ムーアが絶品です。本タイトルの「SAVAGE GRACE」(野蛮な優美)にぴったりの、獰猛でか弱い母親を好演していました。彼女なくば、ただのキワモノになったかも知れません。レッドメインも透明感溢れる雰囲気が、この作品の意図にぴったりで、とても良かったです。それとセックスシーンにまるで官能性がなかったことは、とても重要なのでしょう。そのおかげで観易くなりました。

アントニーが小さい頃のバーバラは、本当に幸せそうでした。母親とは、子どもが大きくなっても、毎日自分に愛情の全てを示す子供を、愛おしく抱きしめていた頃の幻影を、ずっと抱えながら生きている部分があります。私もその思いは、墓場まで持って行きたいと思うのです。バーバラの場合は、愛情は薄くとも、夫が傍にいてくれたら、あのような母親にはならなかったのにと感じ、同じ母として、ブルックスの不実をなじりたくもなるのです。

近親相姦しちゃう母親に同情させるなんて、すごいなぁ、ケイリン監督。

| 2008年06月10日(火) | 「休暇」 |

何とも気の重くなる作品でした。その重さは、この作品で描かれている、命の重さと同等なのだと感じました。地味ですが、とても力強い作品です。監督は門井肇。

何とも気の重くなる作品でした。その重さは、この作品で描かれている、命の重さと同等なのだと感じました。地味ですが、とても力強い作品です。監督は門井肇。

死刑囚ばかり集められている刑務所の刑務官平井(小林薫)。子持ちの美香(大塚寧々)と結婚を控えています。淡々と単調に過ぎる毎日でしたが、三年ぶりに死刑が執行されると、部長(利重剛)から全職員に伝えられます。

刑を執行されるのは金田真一(西島秀俊)。執行にはたくさんの職員の手が必要ですが、中でも落ちてきた死刑囚を支える役目を努めれば、一週間休暇が与えられます。美香の連れ子達哉と意志の疎通がまだ取れない平井は、休暇中に達哉との仲を深めようと、支え役を自ら希望します。

新婚旅行に出かけた平井夫婦と、金田が死刑執行されるまでが、交錯して描かれます。新人刑務官大塚(柏原収史)は、まだ死刑囚を集めるこの刑務所を覆う暗さに気付かず、とても明るいです。彼を異端の人とは扱わず、しつけをしながら「今にわかる」と口々に語る先輩刑務官たち。もうじき停年の坂本(菅田俊)の呆けたような様子に、「ここにずっといれば、皆ああなるよ」と、大塚を脅かす三島(大杉漣)。それはあまりに単調な毎日がそうさせるのではなく、心を鈍化させないと、勤まらない仕事なのだと、のちのちわかるのです。

刑務官の日常の描き方が秀逸。死刑囚であるということは、凶悪犯ばかりのはず。出ているのは金田だけですが、従順で素直に刑に服している金田からは、凶悪犯の片鱗は伺えません。なので刑務官は囚人を取り締まるのではなく、刑の執行までの毎日の暮らしを、世話をしているように感じます。作品はフィクションですが、描いている刑務官の日常は、限りなく本当なのではないかと感じるのです。

金田に刑の執行が降りてからは、見違えるような緊張感が、刑務官たちに走ります。口には出しませんが、刑務官たちが金田=死刑囚たちに情を感じているのがわかります。過去に凶悪な犯罪を犯した罪人であれ、それはしごく当たり前に感じます。それ故、数日後死刑が執行されるかも知れない囚人=死を待つ人々を世話するのは、どれだけ刑務官たちの心の負担になるのかも、静かに訴えてくるのです。

その心の負担こそが、命と言うものの重さなのだと感じました。私が痛感したのは、どんな人間であれ、命の重さは同じなのだということです。支え役を志願する平井に、結婚式前に何を考えているのかと喰ってかかる三島。普段寡黙な刑務官の中では、かなり明るい彼ですら、死刑執行前には緊張から、禁煙を破って煙草を吸ってしまいます。人の命を奪う仕事に就いているのだから、幸せを求めてはいけないと、心の底でここの刑務官たち皆が、心に澱を抱えているのがわかるのです。

平井の設定は40代でしょう。彼が婚期を失した原因も、仕事からの呪縛のように感じます。見合いなのに、美しいけれど子連れの美香が相手であることから、この仕事がネックになったようにも感じます。やっと結婚したいと平井が思ったのは、心の澱から解放されることはなくても、少しでも澄ますことは出来るのではないか?そう思ったからではないでしょうか?私は寡黙な彼から、精一杯の美香親子への誠意を感じるのです。幸薄かった親子を幸せにしてやりたい、その思いが、誰もがいやがる支え役の志願となったのでしょう。「生きる事にした」というコピーは、生きがいを見つけたことと同義語かと思うのです。

出演者は地味ですが演技派ばかり集めて、皆が素晴らしい演技です。変に熱演してしまうと、作品の世界観がぶち壊しになるのを理解し、肩に力みのない自然な演技でした。特に金田を演じた西島秀俊が秀逸。死刑囚とは信じられない凡庸な日常から、一度だけ感情を爆発させる様子、刑務官に「金田は立派だった」と云わしめた執行前の様子など、これで年末各映画賞にノミネートされなければ、どこを観ているんだというくらいの演技でした。

この作品は死刑の是非を問う作品ではないと思いますが、それでも模範囚のような金田の様子から、本当に死刑は必要なのか?と、思わずにはいられません。罪人であれ、人の生を強制的に止めてしまうことは、こんなにも罪もない刑務官の心をも深く傷つけるのです。しかしその死刑囚もまた、多くの人の生を強引で残忍に奪った人のはず。死刑廃止を訴えているのではなく、死刑判決のなくなる社会を願う、というのが、「生きることにした、人の死と引きかえに」というコピーに込められているのかと感じました。ラストの達哉の絵に、救われる思いがします。

| 2008年06月08日(日) | 「幻影師アイゼンハイム」 |

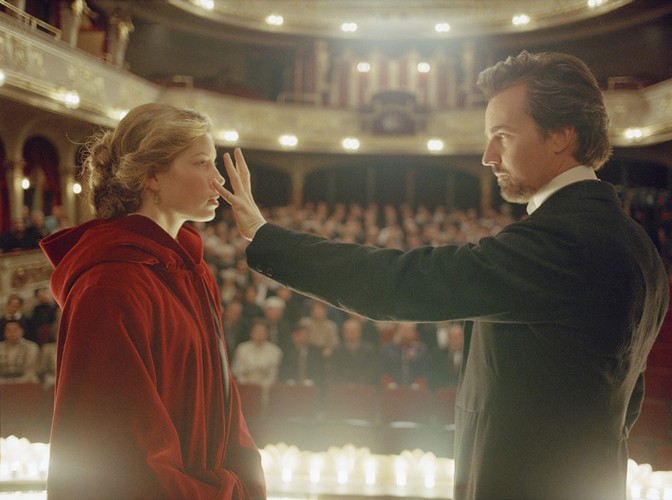

予定外だったんですが、評判がかなり高いので、急遽チケットを入手し(千円)観てきました。いや〜、またすっかり(以下自粛)。格調高い悲恋ものだと思って観ていました。イリュージョンも美しく、それだけでも満足だったんですが、こうきますか。見事なマジシャンズ・セレクトです。

19世紀末のハプスブルグ家末期のウィーン。幻影師アイゼンハイム(エドワード・ノートン)のイリュージョンは、大衆に大変な人気を博していました。その噂を聞きつけた皇太子レオポルド(ルーファス・シーウェル)は、婚約者の侯爵令嬢ソフィア(ジェシカ・ビール)を伴って鑑賞に現れます。しかしソフィアこそ、幼い恋心を抱き合ったものの、身分違いで引き裂かれた女性だったのです。再び恋心を燃え上がらせる二人。アイゼンハイムの奇術を気に入った皇太子が、彼を宮殿に招くのですが、あろうことか、アイゼンハイムは皇太子を挑発するような奇術を披露します。怒った皇太子は、自分に忠実なウール警部(ポール・ジアマッティ)に、アイゼンハイムを逮捕しろと命令します。

コスチュームプレイ、悲恋、ミステリー、人間ドラマ、色んな要素が詰まっているのに、そのどれもが上手に交差し見応えがあります。アイゼンハイムは世界各国を放浪して奇術を学んだとは描かれますが、そのイリュージョンの美しさ流麗さに、人々は彼が本当の魔法使いのように感じてしまいます。これは演じるのがエドワード・ノートンなので、説得力大。神秘的にして気品があり、カリスマ性がある。そんな人のほんの少し覗かせるいかがわしさは、とても謎めいて観え、魅力がアップされるものです。ノートンのキャラとアイゼンハイムは絶妙にリンクしていたと思います。

出世の野望を持って皇太子の傍らにいるウールには、最初卑屈な匂いがしました。彼は自分をただの公僕だと言いますが、実際は皇太子の下僕です。自分でそのことを自覚しているのに、平民の自分では、皇太子に引き立ててもらうこと以外では、将来はないと思いこんでいます。そんな当時の最大公約数的な人物が、アイゼンハイムと敵味方になりながらも関わる内に、アイゼンハイムの不屈の闘争心に、段々影響されていく様子が、ジアマッティの好演により、非常に味わい深く伝わってきます。

皇太子は暴君のDV男の設定ですが、終盤のセリフに、将来を見据える目は的確だったように感じます。時代の移り変わりに怯える皇太子の心が、暴君に変貌させてしまったんでしょうか?アイゼンハイムが死者を呼び出すようなイリュージョンを見せ始めてから、大衆から宗教家のように祭り上げられ、熱狂的な支持が得られたのも、時代の混乱を表わしていたのでしょう。

段々と卑小になる皇太子の様子も上手く描いていたし、ただの暴君と描いていなかった点に好感が持てました。

ジェシカ・ビールは私は好きなのですが、アクション女優というイメージが強く、こんな高貴なお淑やかな役はどうかな?と危惧していましたが、大健闘です。年齢より少し老け顔なのが功を奏し、ドレス姿もとても似あっていました。乗馬が好きで、身分違いの恋に身をやつし、皇太子からの求婚を断りたいと思っている女性ですから、本来は活発でお転婆なのですね。生来の気性を押さえつけられていた女性と思えば、彼女のキャスティングは納得のいくものです。

最後に見せるウールの笑顔がとても印象的。手を叩きアイゼンハイムに快哉を送っています。本来ならアイゼンハイムは、ウールからたくさんの表面的なものを奪った男のはず。なのにあの笑顔。皇太子の下僕であった時には卑屈だった彼が、アイゼンハイムのマジシャンズ・セレクトのお陰で、自尊心と良心を取り戻したわけです。ウールの笑顔が輝いていたのは、そのためなのですね。

監督脚本は、この作品が初めてのニール・バーカー。覚えておくべき名前のようです。「私は幻を見せているだけ。全て仕掛けがある」と、大衆に語りかけるアイゼンハイム。自分の身の程を知りながら、なお階級の壁と闘うことをあきらめなかった様子に、とても勇気をもらいました。

| 2008年06月05日(木) | 「受験のシンデレラ」 |

いや〜、泣きました。それも心の垢を流すような、きれいな涙です。精神科医にして、進学ゼミナールも主宰している和田秀樹の初監督作品です。監督、とっても映画が好きな人なんですね。自分が映画で受けた恩恵を、そのまま観客に伝えたい!との思いが、伝わってくる作品でした。出来としたら中の上くらいかと思いますが、異種業界の人が作った初作品ですから、それってすごくない?私は大いに気に入りました。

カリスマ塾講師五十嵐透(豊原功補)は、今年の春も大量に東大合格者を出しています。しかし毎年のことと、通り過ぎていくはずの春でしたが、今年はそうは行きませんでした。彼はガンに侵され余命一年半と、友人の医師小宮(田中実)から、告げられます。自暴自棄になりそうだった五十嵐ですが、数学にきらりと光るセンスを持った、高校中退の少女遠藤真紀(寺島咲)と知り合い、自分の余命を、真紀を東大に合格させるために使おうと決心します。

お話は格差社会、ガン、そして東大受験が並行して描かれます。ガンは緩和ケアが主題となり、最近盛んに言われるQOL(クオリティー・オブ・ライブ)を描いているのですね。受験もプロの講師である監督ですから、自分の熟知しているフィールドをテーマにしたことは、正解だったと思います。

真紀の両親は離婚し、母(浅田美代子)に引き取られていますが、これがとんでもない女で、家事はしない、借金する、働かずに娘に食べさせてもらっている、なのに遊び歩くなど、だらしないことこの上ないです。最近格差の連鎖が言われ、東大合格者の親の年収は平均一千万以上と言われ、貧しく学歴のない親から生まれた子も、同じ道を辿ると言われています。真紀が頑張る姿を描き、同じ境遇の子たちに、エールを送っているようです。

平凡と言えば平凡な作りですが、監督は感動出来て希望の持てる、実のつまった娯楽作が作りたかったのですね。境遇にくじけず、健気で素直な真紀の姿、病を得てから本来の志の高かった自分を思い出す五十嵐など、予定調和なんですが、観ていて二人を応援したくなるのです。監督の映画の定義が、忍ばれるような作品です。

「お前」「おじさん」と呼び合い、名前で呼んで、お前こそ先生と言え、と憎まれ口を叩く2人。私のようなひねた映画ファンは、あぁ「先生」「遠藤」と言うシーンで盛り上げる気だなぁとわかるのですが、いざそのシーンが来ると、もう泣けて泣けて。でも監督の手の内にはまって幸せな心地だというのは、作る側と観る側の相思相愛の関係だと思うのです。

私が感心したのは、とんでもない母は、最後までとんでもない母だったこと。娘がどんなに勉強して頑張っても、ちっとも変わりません。東大なんか無理、女で稼ぐ方が楽と言い放ちます。しかしそんな母を持っても、「それでも私の親なんだよ」と、真紀に言わせたこと。彼女はあきらめと言いますが、私は受け入れているのだと感じました。親のせい、世間のせいにすれば楽でしょう。そうしない向上心に満ちたヒロインを描くことで、観客に限りなく希望を与えるのです。五十嵐もそう。自分の病を受け入れたから、彼の傲慢さが薄れたのだと思いました。受け入れる事の大切さを、学んだ気がします。

主役二人はすごく良かった!咲ちゃんは素直で伸びやかな演技で、時代劇も似合いそうな容姿は、センスの悪い服が何故か似合います。豊原功補は昔から好きな人なのですが、主役は初めて観た気がします。どんな作品でも控えめな存在感を醸し出す演技派で、この作品でも、絶妙のユーモアと愛嬌を滲ませながら、死に行く者の姿をお涙頂戴ではなく、凛々しいものとして演じていました。

ほんというと、五十嵐の家族が全く出てこないのはおかしいし、医師もいくら緩和ケアの第一人者と言えど、抗がん剤などの延命治療を選択余地に持ち出さないなど、ツッコミもあります。真紀も中学は出ているのに、当初分数の計算も出来ない子で、これで一年半で東大合格は甚だ疑わしいです。

でもそんなこと、どうでもいいの。私にくれた元気を思えば、そんなことは小さなことです。超現実を描くのもいいですが、「頑張れば明日がある」、そう肯定してくれる作品は、今の時代貴重だと思うから。

500円玉とマーブルチョコが、気の利いた小道具として活躍します。これも監督が映画をたくさん観て学んだことなのでしょう。描かれる受験のノウハウは、社会に出てからも応用できそうなのが印象的でした。とにかく私はとってもこの作品が好きです。大阪は私のホームグラウンドの布施ラインシネマだけで、一日一回だけ上映で、来週の金曜日までです。地方まで回るか疑問ですが、どうぞお近くで上映されたら、騙されたと思って観てください。私は和田監督の作品、次も絶対観ようと思っています。

| 2008年06月02日(月) | 「接吻」 |

あぁぁぁ疲れた・・・。理解も共感も超えた狂気のヒロインに、強引にひきずりまわされた後、涙を流すはめになりました。場内が明るくなっても、しばし席を立つ事が出来ませんでした。傑作だとか名作だとか、そういう評価を超えたところにある作品です。監督は万田邦敏。

遠藤京子(小池栄子)は、28歳のOL。友人もおらず家族とも疎遠の一人暮らしで、会社でも孤立しています。ある日無差別殺人で三人家族を皆殺しした坂口秋生(豊川悦史)の逮捕場面をテレビで見て、秋生の不敵な微笑みに自分の内面と同じものを見出し、すぐさま秋生の記事をスクラップし、彼のことを調べ上げます。京子は秋生の国選弁護人の長谷川(仲村トオル)に、自分の存在を秋生に伝えて欲しいと懇願します。京子の一途さを心配する長谷川は、いつしか京子に魅かれていきます。

実は以前から小池栄子が好きでした。演技も安定しているし、何より彼女の醸し出す濃い情感は、最近の若い子には珍しい重さで、グラビアアイドル上がりとは言わせない、強くて古風な風情があります。そんな私の思いを、こんな形で強烈に具現化してくれようとは。

秋生に魂の共鳴を見い出し、彼によって自分の人生は意義のあるものに変わると信じている京子。彼のことを調べ上げたので、秋生のことは心の底まで掴んでいると思い込んでいます。盲目的で恐ろしいほどの感情ですが、私のような年齢の同性から見れば、非常に幼稚な「恋心」だとも終始感じるのです。対する全ての人に頑なだった秋生の心が、京子に向いたのは、単に彼女が女性だったからだと感じます。京子の思い込むような、「世界で二人だけ」の気持ちではなかったように思うのです。

存在感が薄く、人と対する時、いつもおどおどしていた京子が、秋生に夢中になり、彼に受け入れられると、どんどん美しくなっていきます。しかしその美しさは純粋な一途さを感じさせるとともに、他者に向かい社会に向かい、強烈な敵愾心も露にします。京子があることで記者に取り囲まれる中で見せる狂気の笑顔。自分の中で、一線を越えてしまった笑顔でした。あの笑顔は、自分と秋生が同化出来たと信じ込んだ笑顔でしょう。しかしこれは誤解なのです。

対する秋生は、京子と知り合ったことで、初めて自分のしでかした事を、反芻するのです。誰にも理解されないまま、地獄の底まで二人きりを望む京子とは対照的に、社会性を取り戻しつつ、人らしい感情も湧いてくるようになります。この皮肉。

一口に「恋愛」と言いますが、恋と愛とは別モノだと思います。恋とは幻想の産物だとも言えないでしょうか?京子は秋生に恋していても、愛してはいなかったのだと感じるのです。この作品では、京子や秋生の様々笑顔が印象的です。敵愾心に満ちていたり、謎だったり、曖昧だったり。しかし京子の笑顔は、全て自分の心を映し出しているだけで、秋生に向けての、この人の心を受け止めたい、今日一日安らかな想いでいて欲しい笑顔は、なかったはずです。差し入れをしても、秋生の心に入り込もうとしても、その心の中心は、いつも「自分」ではなかったでしょうか?対する秋生の笑顔が、段々京子へ向けてのそれになっていったのとは、対照的でした。

私がすごく気になったのは、京子の住まいです。最初のOLの頃の住まいは、部屋が二つか三つでリビングもある、ファミリー仕様のものでした。部屋のインテリアも、女性の一人暮らしのそれではありません。そして工場勤めになってからの住まいも、部屋が二つある夫婦ものが住むようなアパートです。彼女のような頑なに他者と交わることを嫌がる女性は、隣が何をしていても気にならないような、ワンルームを好むはずです。京子は、いつかこの部屋で愛する人と暮らす自分を、心の底で切望してたのだと感じました。

自分からどんどん乖離していく秋生を繋ぎとめるべく、京子の取った行動は、予想出来るものでした。秋生からも長谷川からも指摘された事を実行すれば、秋生と一体化出来ると考えたのでしょう。そして「接吻」。つかの間、一人でない人生を味わった京子には、もう一人でいることは出来ないのです。「私のことは、放っておいて!」。この叫びは、私は彼女の心と相反するものだと感じます。それが長谷川に渡したプレゼントの、本当の意味だったと感じました。

とにかく小池栄子!素晴らしい!小池栄子と遠藤京子は、まるで同一人物のようにさえ感じ、完全にバラエティの彼女は消し去っています。左利きは元からなのでしょうか?この様子も、京子の寂しさと孤独を一層煽っているように感じました。この作品は、女優としての彼女の宝物になると思います。

トヨエツも冒頭の後ろ姿の歩き方から、彼も秋生そのものでした。年齢より浮ついた、そして拠り所のない人の歩き方でした。ほとんどセリフのない役でしたが、表情一つで、ほんの少しずつ変化する秋生の心を、さすがトヨエツ!と言う演技で好演していました。仲村トオルは、良い意味で木偶の坊っぽい人だと思っていたのですが、その個性がとても生かされていたと思います。

そして秋生の兄役の篠田三郎。弟と縁を切った人です。しかし本当に縁を切ったのなら、長谷川の面会も断ったはず。不肖の親兄弟と縁を切るということは、不満をかこちつつ付き合いをするより、心ある人には、ずっと辛いことです。自分を冷たい人間だという彼は、生涯自分を責めるでしょう。温厚で誠実そうな篠田三郎が演じる事で、的確にこのキャラが浮かび上がった気がします。

その他二つの「ハッピーバースデー」を歌う場面が、強烈に印象に残っています。一つは人生の終焉、一つは再生でしょうか?

人は救われたい時「恋」しても「愛されても」救われないのだと、私は思うのです。救われたければ、「愛さなければ」。京子の心を受け止めた、ラストの秋生の安らかな顔が強く心に残りました。愚直で誠実な長谷川によって、私はきっと京子は救われると思いたい。いや、きっと救わるはずです。

| 2008年06月01日(日) | 「チャーリー・ウィルソンズ・ウォー」 |

うーん、よく出来たお話なんだと感じましたが、あまり面白くは無かったです。予告編の政治コメディタッチは嘘っぱちで、真面目な政治劇だと聞いていたので、それなりに身構えて観ましたが、それでもわかりにくいところが多しでした。米ソの冷戦を止めた政治家のお話、とだけ頭に入れていたのですが、内容はソ連の侵入で苦境に陥るアフガニスタンを、アメリカが支援したお話でした。これは私がバカというより、世界情勢に関して無知なのが痛かったのでしょうね。

下院議員のチャーリー・ウィルソン(トム・ハンクス)は、美人の補佐官ボニー(エイミー・アダムス)他、チャーリーズ・エンジェルと呼ばれる美女軍団の秘書を得て、お気楽な議員活動を行っていました。ある日パトロンであり愛人でもある、テキサスで六番目に富豪のジョアン(ジュリア・ロバーツ)から、ソ連の侵攻に苦しむ、アフガニスタンを救って欲しいと頼まれます。アフガニスタンのことはまるで無知だった彼ですが、訪れたかの地の窮状を見て発奮。以降チャーリーの奮闘が始まります。

よーくよーく考えると、軽妙なタッチの中、ユーモアを混じらせ、シニカルで捻りの利いたお話なのだと思えるのです。でもよーくよーく考えないといけないので、観ている間、面白くない。

はみだしCIAのガスト(フィリップ・シーモア・ホフマン)も加えて、エジプト、パキスタン、イスラエルといった近隣諸国も巻き込んで、政治だけではなく宗教が絡んだり、武器の調達はえーと、どこからだったんだっけ?と、私の知識では全然ついていけないので、画面が素通りしていきます。なのでコピーの「たったひとりで世界を変えた、本当にウソみたいな話」というのが、実感できないのです。すごいことなんだろうなぁと思いつつ、私の中で盛り上がらなかったというのが、正直な感想です。ここが肝心の話なんですよね。

しかし政治的には功績がなく、再選だけを重ねる一議員の、愛すべき人柄はよく伝わってきました。お酒や女好きでだらしない側面を見せておいた後の、アフガンの人々の悲惨な姿に立ちあがる姿は、若者のような清々しさです。自分の無知さを素直に認める、政治家らしからぬ姿にも好感。これはチャーリーが政治的手腕がなくて、中枢にいなかったためにしがらみが薄く、頑張れたのかとも感じました。

今のアメリカとアフガニスタンの関係を思うと、こんな過去があったのかと複雑な心境です。アフガニスタンはこの時の武器の購入や戦場での訓練など、アメリカに支援してもらっていたことを、そっくりそのままソ連ではなく、アメリカ相手に闘っているということですよね。うーん、本当に複雑。結局戦争は戦争を産むということでしょうか?軽いタッチで描きながら、監督のマイク・ニコルズは、このことを言いたかったのかと思いました(当たってんのかしら?自信なし)。

俗っぽく下世話な会話をしながら、アフガニスタンの罪もない人々を空から銃撃するソ連兵。それは虫けらを駆除するような様子です。それをアメリカから調達した武器で撃ち落とす、アフガンの「普通の人々」。今はソ連兵の代わりに、その飛行機にはアメリカ兵が乗っていると、言いたかったんでしょうか?

ハンクスは持ち前のキャラが上手く活かされ、プレイメイトやストリッパーと遊び、果てはコカイン疑惑の主となろうと、それが愛嬌に見えるチャーリーを、人間臭い人だから、人の痛みもわかる人なのだと感じさせ、いつものように安定した演技です。ジュリアは、前に出演した、「クローサー」のバカ女よりは、数段良かったです。でもニコルズは彼女が御贔屓だから、連続出演させたんでしょ?仰々しい髪形やお化粧など、全然美しくないのだな。特にあのでかい口に真っ赤なルージュなど、食われてしまいそう。80年代の富豪女性を再現したかったとしても、もう少し綺麗に見えるようにしてあげても良かったかなぁと思います。

ホフマンも彼がこの作品を引き締めていると読んでいたので、楽しみにしていましたが、確かにお芝居は上手だったんですが、私がいまいちガストの役割が飲み込めず、そのためにやっぱり素通りして行きました。政治も勉強しないといけないなぁと痛感。一番良かったのは、エイミー・アダムス。賢く有能で、かつ愛らしい補佐官を好演していて、とっても良かったです。

紛争終焉後、とあることを議会に提案しながら、他の議員に却下されるチャーリー。ソ連を潰したから、もう支援は必要ないとの判断なんでしょう。それがラストの「でも最後にしくじった」に繋がるのでしょう。戦争で支援されたことなど、誰も覚えていないのですね。それも常に国と国との利害関係が必ず絡む、戦争の本質なのでしょう。戦争には真の真心も正義もなし、ということでしょうか?