目次|過去|未来

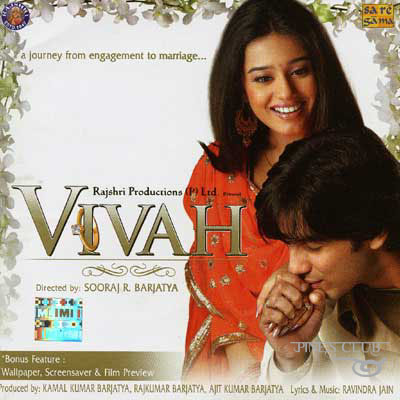

| 2007年11月27日(火) | 「VIVAH 〜結婚〜」 |

この前の日曜日、インド映画の自主上映に行ってきました。場所は梅田のインド料理店で、お店にスクリーンを張って、テーブルを片付けての鑑賞は、お世話して下さる方々のインド映画への愛が伝わってきて、いつも映画は劇場でばかりの私には、ちょっとわくわくするようなスタイルです。かつては隆盛を誇ったのは今は昔のインド映画。私が好きに映画館へ通えるようになった頃には公開数は激減していました。何を隠そうこの私、インド映画はテレビの深夜粋で、「女盗賊プーラン」をちょこっと観たのみで、知っている俳優は、ラジニとアイシュワリア・ラーイだけという、全くのインド映画ど素人。だってみんな三時間でしょ、長いやん?とってもビデオやDVDでは観る自信がございませんのよ(長い映画が嫌い)。この作品も輸入DVDだけで、日本未公開作品ですが、インドでは昨年から今年にかけて、大ヒットした作品だそうです。伝統的なインドのお見合いから結婚までが描かれており、なかなか興味深く観ることが出来ました。

この前の日曜日、インド映画の自主上映に行ってきました。場所は梅田のインド料理店で、お店にスクリーンを張って、テーブルを片付けての鑑賞は、お世話して下さる方々のインド映画への愛が伝わってきて、いつも映画は劇場でばかりの私には、ちょっとわくわくするようなスタイルです。かつては隆盛を誇ったのは今は昔のインド映画。私が好きに映画館へ通えるようになった頃には公開数は激減していました。何を隠そうこの私、インド映画はテレビの深夜粋で、「女盗賊プーラン」をちょこっと観たのみで、知っている俳優は、ラジニとアイシュワリア・ラーイだけという、全くのインド映画ど素人。だってみんな三時間でしょ、長いやん?とってもビデオやDVDでは観る自信がございませんのよ(長い映画が嫌い)。この作品も輸入DVDだけで、日本未公開作品ですが、インドでは昨年から今年にかけて、大ヒットした作品だそうです。伝統的なインドのお見合いから結婚までが描かれており、なかなか興味深く観ることが出来ました。

インドの地方都市に住む気立ての良い娘プーナム。その美しさは近所の評判になるほどでした。実は彼女は幼い時両親に死に別れ、父方の叔父の元で育ちます。叔父はとても良い人で、実の娘のチョーティと分け隔てなくプーナムに愛情を注ぎます。チョーティも実の姉のようにプーナムを慕い、幸せな毎日ですが、叔母だけはプーナムの美しさを妬み、彼女につらくあたります。そんなある日、年頃のプーナムに、都会の大企業の社長の次男プレムとの縁談が持ち込まれます。お見合いは無事まとまり、二人は結婚までに愛を育むのですが・・・。今回ネタバレです。

インド映画は観たことはなくても、ミュージッククリップのような楽しい映像はもちろん何度も観ていて、この作品も華やかな、歌って踊ってランランラン♪的な作品だとばかり思っていましたが、あにはからんや、しっとりとインド伝統の結婚観を見せてくれる作品でした。

二人の愛を育む様子が、もう〜清らかで純情で。キスなんてもっての他、手を握るまですら相当かかるし、馬車に揺られて体がくっつくのすら、ドキドキもんの描写です。それが白々しいかというと全く反対で、とても初々しく好感が持てるのです。出てくる人は基本的に皆善人なのも心地よく、一人だけ敵役の叔母だって、心情は理解出来ます。前半一時間半かけてこれらをしっかりと描き、インド人の結婚は、まだまだ家と家との関係が重要なんだとも感じました。

数々の美しい民族衣装姿で楽しませてもらい、お約束の歌や踊りも堪能、大昔のような美男美女の美しい純愛と、このまま山場もなく、ずーとこのまま結婚式まで行っても、伝統的なインドの結婚までの様子がわかるし、それでもいいかと思っていた頃、何と結婚式場であるプーナムの家が、お式前日火事になります。その火事で、美しいプーナムは顔こそ無事でしたが、全身に重度のやけどをおいます。えぇぇぇぇ!こんな飛び道具というか、隠し玉を用意していたとは。ここから怒涛の展開で、チョーティを身を呈して救ったプーナムに、叔母は心から感謝し和解。プレムは病院に駆けつけ、手術の日は結婚式の日だと、このまま結婚宣言。新朗の父は叔父に「今日からプーナムはうちの嫁です。最高の医療者をつけましょう。うちに帰れるまで、あなたに預けますよ」と、優しくも力強く叔父を元気づけます。う〜ん、そうだったのかぁ。

火事以降、この作品が何を言いたかったのかが集約されていました。インドでの結婚の問題点を突いていたのではないでしょうか?まずは花嫁側の持参金の問題。この持参金の金額でトラブルも多いらしく、この作品でも容姿に恵まれないチョーティに、たくさん持参金をもたせたい叔母は、プーナムにお金を使うことを渋ります。それを気にするプーナムですが、新郎側の回答は「身一つで来て下さい」です。

チョーティは外国人の私から観れば、とてもキュートで愛らしく、何の問題もないように思えますが、色が黒いのです。インドでは色が白い方が美しいとされると聞いたことがあります。その辺もナンセンスと言いたいのかな?

プーナムの主治医は、「この病院に運ばれる女性は、みんな夫に虐待された女性ばかり。こんな素晴らしい新朗の家族を観たことがない」と称え、叔父も「あなたのような人ばかりだったら、娘ばかり生まれては、家は破産するとは誰も言わない」と、感謝します。この辺まだまだ現代のインドの、有無を言わさないような、夫の側優位の夫婦関係や家族関係を正したい気持ちがあるのでしょう。理想の夫及びその家族というのを、この作品で描いていたのだと思いました。

そして叔母との和解です。結婚は両家の人々全てに祝福されてというが大事なんだと、観る人に教えていたようにも感じました。プーナムの美しさを嫉む叔母からは、まだまだ地方では女性の出世は玉の輿だけとも感じ、欧米社会と遜色なく働くプレムの会社の女性たちとの対比にもなっており、解放された都会、因習深き地方との対比にもなっていました。

そして顔こそ無事でしたが、体にやけど跡が残ると宣言されるプーナム。彼女が自分の美しさだけに溺れ、それだけの女性だったなら、容姿に傷がついた今、プレムの心は揺れたのではないでしょうか?やっぱり人間は心なのよ!とも言いたいのでしょう。

この一連の新郎側の懐深き行動に私は感激し、不覚にも涙(いやほんまに)。大昔ドキュメントで、結婚直前の女性が事故に遭い、車いす生活を強いられながらも花嫁となり、新婚生活を送るまでを映すシリーズがありました。事故直後、悲嘆にくれ、別れてくれ、死にたいともらす彼女に恋人は、「リハビリを頑張ろう。それでだめなら一緒に死ねばいい」との言葉をかけます。故郷大阪は離れ、彼の住む東京の病院に転院して、懸命にリハビリに励む彼女。何気なく美談だと素直に思って観ていた私ですが、このドキュメントが脳裏をよぎりました。

長年大切に育てた息子が恋人と一緒に死ぬと言ったり、娘が恋人の傍の方がリハビリに励めると転院したりと、その時の二方の親御さんたちのいいようのない寂しさが、自分の子供が年頃になった今、私には理解出来るのです。子どもが人生の一大事の時に、支える相手として選んだのは、親ではなく愛する人でした。しかしその真っ当な思いは、本来親として喜ぶべきものでしょう。自分たちの寂しさを押し殺し、子どもを支えた親御さんたちは、本当に偉かったのだなと、この作品を観て思い出しました。当然結婚生活は同居でしたが、新朗のお母様は、「息子が選んだお嫁さんですもの。私も愛して大切にします」と、いっしょに介護にあたられていて、その姿がプレムの家族とだぶりました。この作品、息子三人の私には、とても意義のある鑑賞でした。

| 2007年11月21日(水) | 「ウリハッキョ」 |

韓国のキム・ミョンジュン監督が、北海道の朝鮮学校に二年間滞在しながら、子どもたちの日常を中心に、教師や周辺の大人たちを映したドキュメンタリーです。2006年釜山国際映画祭雲波賞受賞作品で、日本では自主上映の形を取って全国で巡回上映中なのですが、我がラインシネマでは11月18日に一日だけですが、商業ベースの劇場で公開してくれました。

韓国のキム・ミョンジュン監督が、北海道の朝鮮学校に二年間滞在しながら、子どもたちの日常を中心に、教師や周辺の大人たちを映したドキュメンタリーです。2006年釜山国際映画祭雲波賞受賞作品で、日本では自主上映の形を取って全国で巡回上映中なのですが、我がラインシネマでは11月18日に一日だけですが、商業ベースの劇場で公開してくれました。

在日ではない本国の韓国人が、敵対する北朝鮮の教育を受ける在日朝鮮人を撮るという画期的な作品で、東大阪市の布施という在日の多い土地柄でしょうか、劇場は立ち見の出る大盛況でした。とても興味深い企画なので、私も楽しみにしていましたが、全体に踏み込みの甘さが目立ち、偏った視点が感じられる作品で、私には疑問の多い二時間でした。今回書く感想は、一韓国系二世の、あくまでパーソナルな感想であって、私の感想=韓国系在日の感想ではないと、お含み下さい。

冒頭雪深い北海道の自然が映されます。北海道の在日は約6000人とのこと。北海道では唯一のこの朝鮮学校は、終戦後間もなく、日本に在留の朝鮮人子女たちが、帰国後困らぬように言葉や教育を身につけるため作られたとの、文字が入ります。学校は小1から高3まで、全部のクラスが一つだけです。年々入校者は減少しており、中学や高校進学を期に、日本の学校へ転校する生徒も多く、この辺は時代の流れでしょう。

そういう環境の中、朝鮮学校で学ぶ生徒たちの民族意識は、やはり高いものでした。授業は全部朝鮮語で、途中で転校してきた生徒のためには、学年の枠をはずし、特別な朝鮮語の授業もあります。流暢な朝鮮語を話す生徒たちに気後れした転校生だった一人が、転校後暗くなりがちだった自分に、他の生徒たちの優しさに胸が熱くなったという話や、伝統的なチマチョゴリは冬はとても寒く、生徒たちで下にセーター着用を認めてほしいと、議案を提出するための会議も観ていて微笑ましく、一昔前の青春ドラマを観ているような爽やかさです。恩師や親を敬い、友情をはぐくみ、クラブ活動に勉強に励み、頭髪は全員が真っ黒でパーマもなし。女生徒はもちろんノーメイクです。生徒たちは一様に純粋さが心から伺える目をしており、懐かしささえ感じます。

しかし既に、この前半でのまぶしい様な青春模様から、わたしには違和感がありました。本当に清く正しく美しくの青春。それは一種の隔離された純粋培養状態に、生徒がいるからではないのかしら?

朝鮮学校に通う北朝鮮系の人々は、実は朝鮮半島で言えば韓国が故郷の人(多くは済州島)が多いという事実を、この作品でも紹介しています。生徒たちの祖母にあたる女性が、「私は北も南も両方故郷だと思っているの。監督、ここちゃんと撮ってよ!」と、和やかに焼肉を食べながら話すシーンが出てきますが、これは彼女は韓国出身の一世だということでしょう。この事実を知らなければ、この言葉は北朝鮮系の一世の、単なる懐の広さを表わす言葉になってしまいます。

現在の北朝鮮のあらゆる情報は、毎日のように私たちの目に入ってきます。

それは拉致問題だったり、テポドンだったり、経済制裁や生活苦からの脱国ですが、教師や生徒、父兄たちに、監督はたくさんのインタビューをしますが、それについては全く触れません。インタビューから引き出される言葉は、朝鮮学校での民族教育への賛美、如何に日本社会では在日は生きにくいかです。「民族の誇りを持って在日を守る」。この言葉が何度生徒たちから出てきたことでしょう。極めつけは北朝鮮に修学旅行から帰国し、熱に浮かされたように、初めて見る祖国を絶賛する生徒たちの姿です。「人々が生き生きしている」「みんなが目的意識を持って、誰かの役に立ちたいと思っていて、素晴らしい」。果ては「幸せの意味がわかった。お金とかの問題じゃない」。そこで再び「自分が在日を日本社会から守るのだ」が出てきます。

私の映画日記を長くお読みの方は、もう私には疑問がいっぱい噴出しているのがおわかりだと思います。私たち在日の役割は、「日本社会から在日を守る」のではなく、「日本社会に溶け込み、永久に日本に住み続ける在日の存在を理解してもらう」だと、私は思っています。在日が一番嫌う侮蔑の言葉は、「国へ帰れ」だと思いますが、この作品を観て、素朴に何故この人たちは北朝鮮へ帰国しないのだろうと思います。答えは簡単、「暮らせないから」です。

地上の楽園と言われ、帰国した多くの同胞の悲惨な末路を、この子たちに大人は教えているのでしょうか?それともそれは韓国政府や日本の作り話だと思っているのか?北朝鮮の教育を踏襲して日本で生きる彼らに、祖国である北朝鮮の数々の報道を聞き、何を思い感じるか?その視点がなければ、このドキュメントの価値は半減以下のものになります。描かれるのは、ただただ熱い祖国への想いです。

朝鮮学校は各種学校扱いで、それをあたかも日本政府の差別のように描写しているのも、疑問があります。これは当たり前のことではないでしょうか?同じような中華学校やアメリカンスクールも、各種学校扱いです。何故かと言えば、授業が文部科学省の教育指導に沿った内容でないからです(アメリカンスクールについては、2003年度より若干の変更有。詳しくはここ←をクリック)。約10年前から、各種学校扱いでも高校総体や全国大会に朝鮮学校の生徒も出場できるようになったのは、真面目にスポーツに励む生徒たちへの配慮であるように、私は思います。この辺は地道に暮らして信頼を勝ち取った親世代のお陰であるだろうし、素直に教育機関に感謝してもいいことだとも思いました。ちなみに大阪にはやはり民族教育に力を入れた、韓国系の金剛学園と健国という幼稚園から高校までの学校がありますが、日本政府の指導に沿っていますので、私立の学校として認可されています。

監督のナレーションで、「北朝鮮政府は朝鮮学校にたくさんの援助をしているが、韓国政府は何もしていない」と入り、それがこの学校に携わる人々の韓国アレルギーの根源だとも言いたいような口ぶりです。そんなこと当たり前です。私は大阪の朝鮮学校に入ったことがありますが、堂々と玄関には金日成の写真が掲げてあります。通っていた子に聞いた話では、正に金日成のことは神格化して教えていたと聞きました。その教育内容で、南北を分断した朝鮮戦争も一方的な教え方をしているのに、どうして韓国政府が援助する義理があるんでしょうか?

監督は長く子供たちと接し、きっと情が移ったのでしょう。それほど「監督、これウォン・ビンに渡して!」とプレゼントを渡す子、あの万峰号の甲板で「監督〜!行ってきまーす!」と満面の笑顔で絶叫する子供たちは、本当に素直で良い子ばかりです。その周辺の大人たちも善人であることは間違いないでしょう。朝鮮学校の光と影を、まぶしい子供たちの青春と日本社会からの抑圧と映すこの作品は、もしかしたら太陽政策の一貫として、韓国政府に利用されたかも知れないなと、感じました。

私たち在日の未来は、日本社会の中にこそあると思っています。二つの世界観を持つ私たちは、両方の国に貢献出来るはずです。学校で得た祖国の言語や、儒教の良き精神を身に付けたあなたたち。どうぞその力を発揮して、小さな小さな在日社会で在日を守るだけはなく、もっともっと大海に羽ばたき、日本社会に溶け込んで下さい。それがあなたたちの大好きな、親兄弟や祖父母を守る事になります。私はこの事を彼らに、節に望みたいです。

| 2007年11月18日(日) | 「ボーン・アルティメイタム」 |

15日の木曜日観たのに、虫歯の乳歯が痛く(ええ年こいて、まだ生え換わっていないのですね。もちろん下に永久歯はなし。治療中なのに痛みが引かない。助けてくれ〜〜!)、痛いよ〜〜と言っているうちに書かないまま日が経ってしまいました。御存じジェイソン・ボーンシリーズ三作目にして、最終作です(多分)。このシリーズは全て観ていて大好きですが、今回もクオリティを保って、とても面白く見せてくれました。

記憶を失ったままのジェイソン・ボーン(マット・ディモン)は、自分が”トレッド・ストーン計画”により、暗殺者に仕立てあげられたことを突き止めます。その計画の秘密を握る新聞記者ロスの接触に成功したボーンですが、ロスはCIAから差し向けられた暗殺者に殺害されてしまいます。

と、あらすじはこれくらいに。なんたってマットが超かっこいいのだ!このしりーずが5年前に作られた時は、まだ有望新進俳優の域だったマットですが、シリーズの成功で一躍トップスターに。今一番ハリウッドで稼げる俳優なんだとか。小柄だしゴージャスなハリウッド的美形でもないし、いわば自己主張の薄い個性で、ここまで来るなんて本当に立派。

ボーンの「記憶喪失」という重大な要素は、そんな無個性の彼にぴったりだったんでしょうね。全シリーズに共通して言えることですが、瞬時の好判断や敵と素手で格闘する時のボーンの威力は、彼の平凡な外見からはとても意外なものです。それは記憶を失っても体に染み付く暗殺者としての、ボーンの哀しい習性として、観客に印象づけるのに打ってつけでしょう。

アクションシーンは、カット割りが短くカチャカチャ画面が変わると聞いていたので、後ろの座席をチョイスしたのが正解でした。ここはスタントだろうという箇所まで、きちんと把握出来るくらい堪能出来ました。特にトルコでの屋根づたいのアクションや、バイクで人込みの中突っ走るシーンなどが印象的。その他も平凡な表現ですが、手に汗握るシーンの連続で、全く飽きることがなかったです。特別斬新な手法ではありませんが、見せ方の工夫で充分楽しめました。ボーンが追われているはずが、いつの間にか立場が変わって追う立場になっていたり、目が離せません。

今回はほとんどをサスペンス風な追及に終始するので、ボーンの心の葛藤面は薄かったです。しかしながら、全作通じて出演のCIA職員のニッキー(ジュリア・スタイルズ)が、ボーンと出会った頃の最愛のマリー(フランカ・ポテンテ。今回も回想で出演)にそっくりの姿で出てくる場面があり、そこは少し趣が違いました。ニッキーがボーンに心を寄せ初めているのがわかるのですが、ボーンは彼女の心に応えようとはしません。それは自分といっしょにいては、ニッキーまでもがマリーの様に命が狙われるからでしょう。こうやってボーンは、もう二度と恋もせず一生孤独に生きていくんだろうな。

CIAというと、またまた出てくる「国家に忠誠を誓う」。でも「グッド・シェパード」の昔から、悪い事ばっかりやってるやん、という印象ですが、「ボーン・スプレマシー」に続き出演のCIA上層部のパメラ(ジョアン・アレン)の、「私は殺人マシーンを作るためにCIAに入ったのではないわ。」という言葉が印象的。悪役CIAはデビッド・ストラザーンなど男性ばかりで、正義の心を取り戻しつつあるのボーンの手助けするのが女性というのも、意味が深いのでしょう。

彼を追う暗殺者に、「どんな理由があって、俺とお前は殺し合うんだ?」と問いかけるボーンと、しばし沈黙する相手。後味を良くする演出も上手いです。ニッキーのラストの笑顔を見ると、もう一本作って欲しいなぁと思いました。でももうネタ切れですよね。これでスクリーンではジェイソン・ボーンに会えないと思うと、とっても寂しいです。

| 2007年11月13日(火) | 「ALWAYS 続・三丁目の夕日 」 |

まさか続編が作られるとは思っていなくて、正直もう観なくてもいいかなぁとも思ったのですが、泣いて笑ってしみじみして、前作同様、安定して楽しめました。これも原作が優れているんでしょうね。

前作から四か月後。少しづつ、三丁目の人々にも生活に変化が起こります。鈴木モータースでは、一平(小清水一輝)のはとこ・美加(小池彩夢)を、父親の仕事の都合で預かる事に。茶川(吉岡秀隆)は相変わらず小説家として芽が出ず腐り気味ですが、一緒に暮らす淳之介(須賀健太)の、「おじちゃんは立派な小説家です」の言葉を支えに、筆を運んでいます。そんな折、親の借金のため姿を消したヒロミ(小雪)が、近くの劇場で踊り子として出ているとの噂が、茶川の耳に入ります。そんな折り、淳之介の実父川渕(小日向文世)が、再び淳之介を返してほしいと、茶川の元にやってきます。

メインの茶川と淳之介コンビは、今回も絶好調。頼りない茶川としっかり者の淳之介は、本当にいいコンビです。自分一人も養えないような茶川ですが、自分を信頼し尊敬してくれる淳之介の存在こそが、彼の生きる糧なのでしょう。淳之介がいなければ、早々に筆は折っていたかもしれないなぁと、彼を支える淳之介を観て今回感じました。

前作では戦争の傷跡を心に残している描写は、宅間先生(三浦友和)だけでしたが、今回もまた、再び狸に化かされて妻子の夢が観たいと語る先生には泣かされます。後添えさんも貰えたでしょうに、終戦からずっと一人暮らしを続けているところに、先生の戦後はまだ来ていないのがわかります。

戦争の傷跡は鈴木家の則文(堤真一)とトモエ(薬師丸ひろ子)夫妻にもありました。則文は戦争で行き別れた部下のことを心配し続けており、自分だけ幸せな暮らしをしていいのか?と、ずっと頭から離れません。失礼ですが、この繊細な感情は豪放な則文には意外でした。トモエには、戦争で引き裂かれた恋人がいました。本当に幸せそうな良妻賢母ぶりの彼女からは、これも意外だったのですが、この善良な夫婦に戦争の傷跡を演じてもらうことで、当時の多くの人々が、ただ前を向いて高度成長の時代を生き抜いていたのではないく、それぞれが戦争の傷跡を胸に秘めて、声高く戦争を紛糾するのでもなく、その感情を受け入れながら懸命に暮らしていたのだなぁと、当時の日本人の美徳を、この夫婦から感じました。

茶川への思いを心に秘めるヒロミに、年増の踊り子(手塚埋美)は、こんな仕事(ストリッパー)をしている自分たちの存在は、相手が立派になればなるほど邪魔になる、と辛辣に忠告します。当時はこう言う仕事に身を落とした女性には、平凡な妻や母になることは望めなかったのでしょうね。しかし今と違って、当時この仕事に就くのは、ほとんどの人がヒロミ同様、親のためや生活のためだったでしょう。そういうたくさんの当時の女性への思いやりを込めて、ヒロミの行く末を描いていたのが嬉しかったです。

美加はお金持ちの子でしたが、父親が事業に失敗。母も早くに亡くしていたため、父親はお金でその寂寥感を埋めようとしたようです。しかしお金もなくなり、何もなくなった美加に、人の幸せの価値観をきちんと教えたのは、トモエの母のような愛情や、一人東北からやってきた自分を美加に重ねて、何くれとなく世話を焼く六ちゃん(堀北真紀)の存在でした。愛情を注ぎ世話を焼く、あぁここにも昭和の女の優しさが。

最初高慢で、お手伝いなどもしたことのない美加が、周りを見渡し進んでお手伝いをするようになる過程は、相手が子供なので観ていて余計その素直さが嬉しいです。懐かしの洗濯機が小道具の、当時のお手伝いの様子を見ながら、あまりにも便利になってしまった今、もしかしたら子供たちから、「親の役に立つ喜び」を奪ってしまったのかなと、ふと思いました。この当時の親は、勉強しなさい!なーんて、怒鳴らなかったんだろうなぁ。

集団就職の光と影も、今回は描かれます。光は六ちゃん、影は中学校の野球部のエースだった武雄です。仕事の内容もさることながら、勤め先の人々に恵まれるか否かは、彼らに取って、本当に重大だったのです。二人の淡い恋心も描きながら、当時の映画(裕二郎の映画)や万年筆など、懐かしいアイテムを用いて、若者らしく描いています。武雄役の浅利陽介が、びっくりするほど昔の日活に出てくる青年風で、この辺りは日活の往年の青春モノを観ている感じでした。でも六ちゃんは本当にいい子だなぁ。うちの息子たちのお嫁さんにしたいくらい。

正直言うと、続編の話を聞いた時、何度も同じものを描かなくてもいいって!と思ったもんです。しかし出来上がったものは、前作の「懐かしの風物詩+昭和の心豊かな人情」から、今回は良い人ばかりを描かず、光も影もあてながら、へこたれず未来を信じてまっすぐ生活する人々の心を、一人一人深く浮き彫りにしていたと思います。私は昭和36年生まれで、この当時は生まれていませんでしたが、それでもこの時代の価値観は、私の中で脈々と生きていました。それは「清く正しく額に汗して暮らしていれば、お金持ちにはなれなくても、きっと幸せにはなれる」です。この価値観が通用する世界こそ、本当の心豊かな世界ではないでしょうか?懐かしさだけではなく、格差社会が叫ばれる今、観客に再びその思いを強く抱いて欲しいための続編だったかな?と、今思っています。監督はその願いを、拝金主義でエリート命の川渕の、ラストの様子に込めていたと思います。

| 2007年11月10日(土) | 「ヴィーナス」 |

ピーター・オトゥールが本年度アカデミー賞、主演男優賞にノミネートされた作品。取ったのはフォレスト・ウィッテカーですが、この作品を観てしまったら、とんでもないミステイクに思えました。大変素晴らしい作品です。

70代のイギリスの俳優モーリス(ピーター・オトゥール)。数々の浮名も流した人気俳優でしたが、老いた今は仕事も少なく、来るのは死体の役ばかり。しかし長らく別居中で苦労をかけた妻(ヴァネッサ・レッドグレーヴ)に生活費を渡すためには、引退することはできません。そんなある日、高血圧の俳優仲間イアン(レスリー・フィリップス)の元に、イアンの世話をするという名目で、姪の娘ジェシー(ジョディ・ウィッテカー)がやってきます。しかしこのジェシー、家事やイアンの身の回りの世話どころか、挨拶もろくすっぽ出来ないフーテン娘で、期待していたイアンは余計に体調が悪くなったとおかんむり。そんなジェシーを面白がるモーリスは、彼女をちょくちょく誘い出します。

加齢臭をまき散らしながら、哀愁のエロ爺を演じるオトゥールが絶品。孫のような年齢のジェシーを相手に、かつてのプレイボーイとしての誇りにかけて、紳士的に彼女をエスコートしますが、その実きちんと男としての下心がいっぱいなのです。前立腺の手術をして男性機能はダメなんですが、それでもジェシーの若々しい肌を愛でずにはいられません。ジェシーに鬱陶しがられつつ、隙あらば彼女にキスしたり、抱きしめたりするのですが、それがちっともいやらしくないのです。余裕のない若い男性では感じられない、成熟した、そしてちょっと哀しいエロスが漂います。そうかと思えば、まるで男子中学生が女風呂を覗くような真似もして、「男っていくつになっても・・・。」というコピーが、楽しく表現されます。

時の経過というのは、非情なものです。「アラビアのロレンス」での彼を観た時、私はまだ子供でしたが、なんて綺麗な宝石のような瞳をした人かと感嘆しました。その美しかったグリーンの瞳は、老境の今、くすんだグレーがかった瞳になっています。ジェシーは確かに若くて可愛いですが、ただそれだけの子。知性や教養もなく、垢ぬけない子です。モーリスが男性として現役であった頃は、歯牙にもかけなかったタイプでしょう。それが今は、この老いた紳士を魅了してやみません。若さというものは、それほど輝かしいものだと、ジェシーの常にむき出しの、伸びやかな四肢が感じさせてくれるのです。

予定調和的に、モーリスはジェシーと交際するようになって、回春していきます。しかしこの作品の秀逸なところは、それでこの老人の他の悩みがチャラになるのではないと、きちんと描いていることです。仕事は相変わらず少ないし、体はどんどん衰えていくし、お金だって心配です。おまけに恋しいジェシーは、若い頃の自分とは比べるべくもない、チンピラ風の若い男とねんごろに。若い人から刺激を受けたって、老人の孤独は癒されるわけではないです。モーリスが素敵に見えるのは、そのことをちゃんと認識しているからです。同じ老いた友人、妻との付き合いもとても大切にし、ジェシーにうつつを抜かしつつ、のめり込んではいないです。後ろ向きながら老いを受け入れる姿が、心に沁み入ります。

ストーリーが進むに連れ、どんどん美しくなっていくジェシー。若さだけが取り柄の彼女は、同世代の男の子には、遊ばれては捨てられていたのでしょう。要するに尊重されたことがないのです。美しくもない自分を「ヴィーナス」と呼び、初めてレディとして接してくれるモーリスに対し、段々心を開いて、素直になって行く様子が微笑ましいです。この子は不作法で躾の足らない子ですが、決して悪い子ではありません。モーリスと付き合うようになってから、挨拶が出来て、「ごめんなさい」「ありがとう」という言葉が素直に出るようになっていきます。この三つが言えるなら、大人はジェシーを受け入れるでしょう。モーリスはこれを祖父のような愛ではなく、男性としての愛で成長させたのだから、お見事です。あと10年若かったら、自分の手で「女」としても開花させられたのにと、残念至極だったかもね。

妻役のヴァネッサ・レッドグレープもとてもいいです。ざんばら髪に素顔に眼鏡、「体が痛くてもう死にたいわ」とは、うちの患者さんのお年寄りと全く同じなんで、思わずクスクス。浮気者だった自分を反省して、別居中とは言え、妻には尽くすモーリスにとって、彼女は恩人で母のような人のはず。妻もそれに応じて菩薩のような心で夫を包むのですが、昔のモーリスの作品がテレビ放送されると、共演女優を指し、「観て。この女が私たちの世界から、あなたを奪ったのよ」と、時々妻に戻ります。う〜ん、とってもとってもわかるわ、その気持ち。夫に妻としてないがしろにされたことは、うちの84歳の姑だって覚えてるもん。男女の仲は、年齢も国境も関係ないんですね。

この作品が成功したのは一にも二にも、モーリスにピーター・オトゥールを起用したことです。あの長身でクールでゴージャスだった彼にだって、老いの孤独・醜悪さ・黄昏はやってくるんです。それが人間は皆等しく老いていくのだと、観客に強く訴えかけてきます。性と生は、やはりリンクしているのでしょう。灰になるまで人間にはエロスが必要な模様。それを実に品よく作っているのが素晴らしい。若造りもしなくていい、ハツラツとしなくてもいい、ただ世間の変貌や若さを受け入れる土壌は、今から準備しておかなきゃと思った次第です。モーリスのおかげで、本当の「ヴィーナス」になったジェシーのラストカットが、このお話の後味を、とっても瑞々しいものにしてくれました。とても素敵な作品です。

| 2007年11月07日(水) | 「自虐の詩」 |

原作は日本一泣ける四コマ漫画の映画化(だそう)。私はコミックはほとんど読まないので、この作品も原作は未見です。巷ではかなり高評価みたいですが、超微妙な感想。個人的には前半のコメディ場面ではすべりまくり、後半のヒロイン幸江の回想シーンで、やっと盛り返しましたが、全体にやや物足らなさが残ります。

大阪は通天閣に程近い街。ひなびたボロアパートに住む幸江(中谷美紀)は、元やくざのイサオ(阿部寛)と同棲中。宮城県の気仙沼出身の幸江は、幼い頃から苦労をし通し。無職で気に入らないことがあると、すぐちゃぶ台をひっくり返すようなイサオとの暮らしを、アパートの大家のおばちゃん(カルーセル・麻紀)はいつも心配してくれます。幸江のパート先の大衆食堂のマスター(遠藤憲一)は、そんな幸江を好きなのですが、幸江の心はイサオだけ。そんなある日、幸江はイサオの子を宿します。

冒頭、気仙沼時代の中学生の幸江(少女時代は岡珠希)が、雨の中一生懸命新聞配達をしている姿を映します。涙ぐましくも一生懸命で、ドンくさい様子をユーモラスには描いていましたが、何故雨の中カッパを着ない?上に着ていたジャージとカッパは、値段的にも同じくらいじゃないの?ビンボーさを強調したいなら、黒のゴミ袋を幸江にかぶらせれば?と、しょっぱなで「合わへんかも・・・」とイヤな予感。

前半はコテコテのコメディタッチで、ノリは吉本新喜劇調です。しかしあのコテコテはね、舞台でこそ映えるのだ。繰り返される幸江とマスターのシチュエーションも、先が読めるのに何で何回も繰り返すねん?と、ここでも私には面白さが感じられません。ちゃぶ台返しがこの作品の肝らしいんですが、これも私は全然面白くない。と、いちいちギャグが私的にすべるので、もっと面白いかと思っていたので、ちょっと拍子抜けでした。

決定的に違うと感じたのは、主役の二人。「どブス」と表現される幸江の容姿。いくらブスメイクしようが、元は中谷美紀ですから、これはだいぶ無理があろうかというもの。これで「どブス」とは、本当の「どブス」に失礼というものです。「貧乏くせぇ」もトレードマークの幸江ですが、よっぽど少女時代の珠希ちゃんの方が「貧乏くせぇ」がよく出ていました。ろくでなしのイサオを演じる阿部ちゃんも、目力のある人なんで、血管切れそうになるほど目を食いしばる演技は楽しいのですが、怖さやキモさはあんまり出てなかったなぁ。あれではやくざやマトリックスの、コスプレしている感じなのです。

幸江を嘲笑するやくざ時代の顔見知りを、ボコボコにしばくイサオですが、これももっと意外性を感じてこそ、初めて生きるシーンなのですが、阿部ちゃんがあんまりろくでなしに見えず、後ろから「いずれは真っ当な男になるはず」オーラを出してしまっているんで、幸江が別れないのが不思議じゃありません。それってあかんのんちゃう?

大阪土着の人間の私から観ると、あの土地柄の匂いがあまり感じられませんが、それは気仙沼出身の幸江と、関東出身のイサオが感じるあの土地だからでしょう。この辺りは大阪でも特殊な場所で、この辺に流れてきた人は、「越してきた」「やってきた」とは表現せず、「ここへ沈んだ」という言い方をする人も多いそうです。過去に傷のある二人が、底辺で秘かに暮らす場所を表現するには、ちょっと小奇麗過ぎる感もありますが、まぁこんなもんでしょ。

これがとある出来事で、幸江が少女期からの過去を回想する場面から、俄然画面が締まります。特に貧乏が原因で虐めにあっていたことや、同級生の少女・熊本さんとの数々の出来事がものすごく泣けます。正直私が「こりゃだめだ」、から「微妙」にまで感想が底上げしたのは、少女期の幸江と熊本さんの話のおかげです。堪らないほど切なくなるお話ですが、とても勇気ももらえて、ここは百点満点です。

幸江の過去は、いなかの少女が都会に出てきて転落するモデルケースのようなものです。そんな幸江が、精神誠意自分に愛を示すイサオに、段々心を開いていく様子はとても自然で、この辺の描き方は説得力ありで、前半何故幸江がイサオと決して別れようとしないのか、謎が解けるようになっています。

が、問題はイサオ。何故どブスの幸江、それも当時はあんな仕事をしていた彼女に、そんなに入れ込む?食堂のマスターはだね、ろくでもない男にけなげに尽くす彼女が可哀想で愛おしく、同情から愛に変わるのは全然納得なのですが、なんである意味自分の人生を投げうってまで(親の代から極道のエリート)、彼女のために堅気になるの?その背景が全然描かれていないので、とても不思議でした。それと幸江のお母さん。辛い環境の彼女が、もの心つく前に出ていった母親を慕い、母にしたためた手紙はじーんとは来るのですが、夫に愛想を尽かして、娘を置いて出て行った母でしょう?ここも母が出て行った、やむにやまれぬはずの事情を描かないと、幸江の行動に説得力がありません。

こう言う風に描き方が不足しているので、折角ちょっといいなぁと思うセリフやシーンがあっても心に残らず、全部忘れちゃった。一番覚えているのは、精一杯の心づくしを幸江に渡した、熊本さんの作ったお弁当です。

最後の方も、あぁここで終わってくれれば、という後に、蛇足的に話が続くので、間伸びした印象は免れません。でもこれ、多分原作はすごくいいんだと思うんですよ。今日は古本屋に行きましたが、ありませんでした。新刊でもそれほど高くないので、是非読もうと思います。

| 2007年11月02日(金) | 「グッド・シェパード」 |

監督ロバート・デ・ニーロが描く、CIA創世期物語。正直いうと、色々な年代が交錯して、筋がよくわからなかったんですが、見応えのある、重厚な秀作だと感じました。三時間近くの長尺の作品ですが、その割には退屈もせず観られました。

1961年、キューバのカストロ政権の転覆を謀ったCIAの作戦は失敗します。作戦の失敗には内通者がいると判断した上層部は、ベテラン諜報部員エドワード・ウィルソン(マット・デイモン)に嫌疑をかけます。そのころ、一通の手紙にテープと写真が入れられ、エドワードのところに送られてきます。同時にエドワードの過去が描かれます。第二次世界大戦間近のアメリカ。イェール大学に通うエドワードは、FBI捜査官ミュラッハ(アレック・ボールドウィン)の接触や、大学のエリートで結成された秘密結社「スカルス&ボーンズ」にスカウトされたり、その人脈からサリバン将軍(ロバート・デ・ニーロ)と出会ったエドワードは、対外諜報部員に乞われます。承諾するエドワード。その頃彼には聾唖の恋人ローラ(タミー・ブランチャード)がいたのですが、友人の妹マーガレット(アンジェリーナ・ジョリー)に誘惑され、関係を持ちます。ほどなくマーガレットは妊娠し、エドワードは彼女と結婚。その結婚式の最中に、海外に出向くようエドワードに電話が入ります。

と、ここまではHPを今初めて開けて、ストーリーを要約しました。なるほど、そういうストーリーだったのか(いや、ほんまに)。ご覧になる方は、↑の前半のあらすじはお読みになって下さい。これくらいが頭に入っていると、ぐ〜んと筋が飲みこみやすく、場面場面の意味が咀嚼しやすいかと思います。

何故わかりづらいかと言うと、時間の経過が20年以上に及ぶというのに、主演のマットに変化が見られないからです。それを補足する意味で「何年何月何日 場所」と出てくるので、辛うじて何とかわかります。しかし次に更なる問題。諜報部員というと簡単にいうとスパイなんで、「007」を筆頭にドンパチ派手なサスペンス仕立てでいっぱい観てきているので、こういう現実に即しての描き方に私は慣れておらず、歴史的背景を細かく知らないので、前半は筋について行くのに精いっぱいになってしまいました。

しかし第二次大戦終結後、6年間の海外赴任からエドワードが帰国して、マーガレットと息子と暮らしはじめる頃から、CIAの有能諜報部員としての活動と、隙間風吹く家庭が交互に描写され、こういう仕事を持った故の苦悩や葛藤が丁寧に描かれ、俄然深みのある人間ドラマとして面白くなってきます。

エドワードの人格形成には、幼い頃海軍にいた父が自殺したということが、重要な要素になっています。アメリカは歴史の浅い国です。エドワードの生きた時代は国民自ら、「国のために」という気概を持たねば、国家として成り立たない部分があったのでしょう。繰り返し挿入される諜報部の人たちの「国家のために」と言う言葉はそれを意味していると感じました。イタリア系マフィアを排他する様子からは、浅い歴史からは、階層や上下関係を作るのは学歴や財力だけではなく、人種のるつぼのこの国で、どれくらい長くアメリカに住んでいるかも差別対象になったのだとわかります。あの時代、大国となったアメリカが、如何にこのことにコンプレックスを持っていたかが感じられました。

やや高慢な風情の秘密結社や、CIAはその象徴ではないでしょうか?父と早く死に別れたエドワードが生き方を模索し、人生の指針や理想をこの仕事に求めたのは理解出来ます。

しかし仕事では「誰も信じるな」が当たり前、その代り家庭は「信頼=一番安全な場所」のはずが、エドワードは妻さえ信じません。何故なら彼は妻を愛して結婚したのではいからです。仕事上の機密を守っているだけではなく、妻に心を開いていない様子は、一度も家族だけの団欒がなかったことや、つい本音が出て妻に浴びせる非情な言葉からもわかります。エドワードの息子への強い思いも、彼は断ち切られた父と息子という間柄を取り戻し、確認したいと喝望したからではないでしょうか?

再会したローラが、もし二人が結ばれていたら、穏やかな日々を送っていただろうと語ります。それはエドワードとて同じでしょう。しかし彼がローラを選ばなかったのは、マーガレットが妊娠していただけではなく、ローラが聾唖だということも躊躇したのでしょう。エリートの階段を順調に上る自分が、ローラでいいのかと。敏感に感じていたローラは、何度も自分を卑下していました。それなりの地位に昇りつめた今、ローラの語る言葉は、彼の胸に突き刺さったはずです。

ローラからエドワードを奪った形になったマーガレットですが、最初若くて美しく、親に財力もある女性は傲慢だなと思いましたが、彼は兄からエドワードの話をいつも聞いており、その時から恋していたのでしょうね。やっと会えた彼は、一目でマーガレットにとって最愛の人になったのでしょう。その人の子を産み妻となったのに、こんな残酷な日々が待ち受けているとはと、私はマーガレットに痛く同情しました。

自分なりに良き夫、父であろうと努力するエドワード。恩師の行く末に対しての葛藤や、妻への裏切りの際のけじめの付け方など、本来の彼は誠実な男性なのだと感じさせます。それが一たび仕事となると、信じられないような冷酷さを発揮するのです。最愛の人にとって、自分が一番信頼されている=安心できる存在だと思っていたはずのエドワード。そうではないと思い知らされても、父からの遺言を読んでも、エドワードは変わりなく仕事を続けます。国に忠誠を尽くすとは、どういうことなのだろうと、考え込んでしまいます。

ソ連の諜報部員が、「ソ連はアメリカに対抗できるような備えのある大国ではない。ソ連に大国でいて欲しいのは、アメリカなのではないか?」と、皮肉めいて語るのが深く印象に残りました。敵を作らねば、上下関係を作らねば、生きていけないアメリカ。その様子は今にも受け継がれています。CIAという特殊な環境に生きるアメリカ人を描きながら、実はすべてのアメリカ人に共通する心の病巣を描いていたのかも知れないなと、今感じています。