目次|過去|未来

| 2007年06月28日(木) | 「キサラギ」 |

大評判のこの作品、ついに観てきました。人気の作品なので「あるスキャンダルの覚え書き」の轍は踏むまいと、ネットでレディースデーの12時55分を予約して、仕事を終えていざ出陣。劇場はこれがお初の「MOVIX八尾」です。「近鉄八尾駅から徒歩3分」なーんてことを、劇場HPには書いておるのですが、私の大事な映画友達のツヤコちゃん(注・うちの患者さんで77歳のおばあちゃん。映画大好きで、梅田のミニシアターでも十三のナナゲイでも、九条のシネ・ヌーヴォでも、どこでも出かけて一人でちゃっちゃと映画を観てくるお人)が先陣を切っており、「八尾の駅からすんごい歩くで」と情報は仕入れておりました。仕入れてはおりましたが・・・・。

めっちゃ遠いやんけ!

嘘も大概にせな、あかんぞ!というくらい遠い。確かに提携の八尾西武百貨店までは三分くらい。そこからMOVIX八尾の入っている「アリオ」というショッピングモールの入り口までもそれほどでもない。しかし!ここからがめっちゃ遠い!私は自慢じゃないけど地図が読めない超方向音痴なので、、わからない時は必ず誰かに道を聞くという素直な人間です。心優しい店員さんにお礼を言いながら一応地図ももらいます。しかしあまりに遠いので不安になり、また別の店員さんに聞きました。東西南北がわからないので、前後左右で教えて下さいとお願いすることも忘れません。都合三人の店員さんに聞き、券売機でチケットと交換すると、すでに12時35分!八尾駅に着いたのは12時20分少し前。駅から3分→実は15分超。。。まぁなんて大きな嘘。

映画の方は評判の高さも納得の出来でした。しかし男性と女性では若干温度差がある作品なのですね。大絶賛の男性陣、面白いけどそこまで言うか?の女性陣。鑑賞してみてその理由がわかりました。

今日はD級アイドル如月ミキの自殺から一周忌。彼女のファンサイトの管理人の家元(小栗旬)の主催で、追悼のオフ会が開かれることに。参加はオダ・ユージ(ユースケ・サンタマリア)、安男(塚地武雄)、スネーク(小出恵介)、いちご娘(香川照之)の五人が集まりました。和気あいあいと会を進めようと思っていた家元ですが、オダ・ユージの「ミキは殺されたんじゃない」という言葉を発端に、次々と驚くべき事実が明らかになっていきます。

確かに面白いわ。出だしの初対面ばっかりのオフ会の雰囲気は、ネットの特性が出ていて、上手く演出しています。だいたい本人と一致するんですよね。私は女性からは想像通りと言われますが、男性からは何故か「もっと怖い人かと思っていました」と言われます(そんなに怖いのか?私の感想文)。オダ・ユージのHNの付け方など、まんま私なのです。私も今を去ること6年前、初カキコした後、そうか、HNかと思った時、ふとテレビを観ると、「キョンキョン」様が出ていたのですね。あれが岸田今日子だったら、「オサムチャン」だったかも。

次々と明らかになる参加者の素顔。密室劇である利点を生かしてのセリフの応酬は、舞台のようでおかしくも見応えがあります。彼らの素顔が明らかになるにつれ、如月ミキというタレントも、どういう位置づけにいたのかがわかります。難点は小出恵介が少々鬱陶しいくらいはしゃぐのと、塚地の繰り返しの同じシチュエーションが、多過ぎと思います。

私が注目したのは、ミキにはヘアヌード写真集の話があったことが明らかになったときの、彼らの態度です。「そんなもの観たくない」「田舎の普通のお嫁さんになって欲しかった」にハッとしました。その後のとある人物の「見守っていただけ」という発言は真実です。そしてまたとある人物の「愛していた」という発言には、男としてではなく「育てたい」という意味を強く感じました。これって父性愛じゃないのでしょうか?

これにはミキが「D級アイドル」という点が強く作用しているのでしょう。意外なアイドルを思う男心の純情に、私は少々感激しました。「僕だけのミキちゃん」という想いは、次々小見出しに明らかになるミキの素顔が現れた後、ドカンと叶えられます。この辺は誰にでも経験のある憧れのアイドルを愛した日々を思い出させ、胸がキュンとなります。何気ない伏線が皆繋がる脚本も、お見事でした。

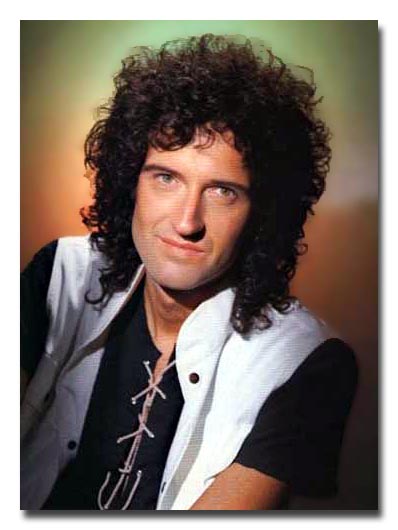

ユースケが不評みたいですが、確かに彼は映画ではテレビほど面白くありませんが、私はそれなりに良かったと思います。しかしダントツで好演は「いちご娘」さんでしょう!何でも出来るんだぁと、改めて感心しました。年齢も42歳ですし、これから10年くらいは地味に彼の時代だと思います。他の三人も良かったですが、個人的には小栗旬がラストの踊りも入れて一番好きです。プラネタリウムは余計でしたね。エンディングで踊り狂う男五人にご注目下さい。香川照之だけ、明らかについていけてません。もう年齢丸出しではぁはぁ頑張っていますから、生温かく「見守りましょう」。 ちなみに私が「この人がアイドルでした」と言い切れるのは、意外や映画俳優ではなく、クィーンのブライアン・メイです。中高6年間透明のファイルに「ミュージック・ライフ」で切り抜いたポートレートを挟み(時々「音楽専科」も使用)、下敷き代わりにしたり、手作りで「ブライアン人形」を作ったり、彼のお手製のギターの形を真似て、やっぱり手作りのトートバックにアップリケしたり、もちろん部屋はブライアンのポスターでいっぱい。本名ブライアン・ハロルド・メイ。イングランドのハンプトン出身。1947年7月19日生まれ。インぺリアルカレッジにて赤外線天文学を専攻、高校の非常勤講師を経験。今度生まれ変われるなら、ペンギンになりたい・・・。これくらいは今だってそらでいえるんだぜい!そんな熱かった当時の気持ちを思い出させてくれる作品でした。明日はクィーンのCD聞こうっと。

ちなみに私が「この人がアイドルでした」と言い切れるのは、意外や映画俳優ではなく、クィーンのブライアン・メイです。中高6年間透明のファイルに「ミュージック・ライフ」で切り抜いたポートレートを挟み(時々「音楽専科」も使用)、下敷き代わりにしたり、手作りで「ブライアン人形」を作ったり、彼のお手製のギターの形を真似て、やっぱり手作りのトートバックにアップリケしたり、もちろん部屋はブライアンのポスターでいっぱい。本名ブライアン・ハロルド・メイ。イングランドのハンプトン出身。1947年7月19日生まれ。インぺリアルカレッジにて赤外線天文学を専攻、高校の非常勤講師を経験。今度生まれ変われるなら、ペンギンになりたい・・・。これくらいは今だってそらでいえるんだぜい!そんな熱かった当時の気持ちを思い出させてくれる作品でした。明日はクィーンのCD聞こうっと。

| 2007年06月27日(水) | 「フランドル」 |

ボーダーラインだった作品ですが、親愛なる映画友達のお二人のボーイフレンドから勧められて観てきました。正直好みのタイプの作品ではありません。ですがとあるオフ会で、私が観ている時そんな大した作品じゃないと思っていたのに、家に帰ってから、じわじわすごい作品だったという映画があると言うと、周りの方々は皆肯いて下さいまして、ご経験がお有りのよう。そんな作品でした。監督はブリュノ・デュモン。2005年度カンヌ映画祭グランプリ作品。とても難解な作品で租借出来ない部分もあるため、観た方にこれでいいのが教えていただきたいので、今回ネタばれです。

フランスの北端のフランドル地方の小さな田舎町。少女バルブ(アデライード・ルルー)は、複数の青年たちとセックスを重ねており、その中には出征間近の幼馴染のデメステル(サミュエル・ポワダン)もおり、バルブに好意を寄せています。そんな中バルブはカフェで知り合ったブロンデル(アンリ・クレテル)とも関係を持ちます。やがて村の数人の若者たちは戦場へ。その中にはデメステルとブロンデルもいました。戦場であらゆる罪を犯す若者たち。その状況に呼応するかのように、バルブの精神は病んでいきます。

冒頭出征が決まったデメステルが隣人に、「戦場に行くのが楽しみか?」と聞かれ、「ああ」と答えます。普通なら仰天するような言葉ですが、こののち広大なこの土地の風景を見せられ、農業か酪農しかない刺激のないこの町に住んでいるなら、若者なら戦場であってもここから出たいと思っても自然かと、思い直します。豊かな自然が平和で美しいと感じるのは、都会暮らしのそれなりに生活に疲れた経験のある、私のような中年以降の人間であって、その土地しか知らない若者には、むしろ息苦しさがあったのかと思います。

最初のバルブとデメステルのセックスシーンが余りに淡々としているので、また不思議に思います。彼女は誰彼なしに寝ているようですが、淫乱というのではなく、行為が終わるまで無表情です。デメステルもあっさりしていますが、それでも彼女への好意は感じられます。バルブが他の男とセックスするシーンが出てきますが、その時も無表情。行為事態は画面に映りませんが、彼女が悦びの声をあげていたのが、ブロンデルとの時だけです。

バルブの相手は若い男だけ。戦争に行くか行かないかで選んでいます。彼らの出征前、辛い感情を溢れさせるバルブ。ステディな関係のブロンデルだからと言うのではなく、他の若者たちであれ、戦場に行かせるのが辛いのです。バルブは彼らに自分自身を与えることで、精神のバランスを取っていたのでしょうか。

戦場で彼らの身にふりかかる出来事は壮絶です。戦場は明確に定義されておらず、敵は中東の国ようですが、これはあちこちで起こる戦争全部を表現しているからでしょう。戦場のシーンはとても緊張感があるのですが、ハリウッド映画で表現されているような、娯楽然とはしていません。何気ない瞬間に人が死んでしまうのです。ほんの一瞬のことで、何がなんだかわからず、我に返った時に激情を溢れさせる兵士たち。味方も次々死んで行きますが、彼らもまだ子供の少年兵を射殺したり、見張りの女性兵士を輪姦します。観ていて呆気にとられ、やがてじわじわ怖さが募るような演出です。

BGMの一切ない中、衝撃的ですが極力あるがままの出来事を描いているに過ぎない演出。よく戦場では地獄を観た、あの殺戮は戦争がそうさせたと表現されますが、私には彼らは正気に観えます。人が次々死んでいく中、日頃は心の奥底の眠っている、本能的な暴力心が目を覚ましたのだと感じました。それは戦場だからではなく、喧騒とした都会などでも起こる可能性があるように思うのです。

一人輪姦には加わらなかったブロンデル。デメステルもバルブを愛していたし、他にも国に恋人がいる兵士も輪姦に加わっています。何故彼だけが?私は事前にバルブが彼の子を宿しているという手紙を送ったからだと思いました。自分の子を宿す女性が待っている、自分は父親になるという感情が、ブロンデルを抑制させたような気がします。戦場であっても理性を保つことは出来ると表現していたように思います。「蟻の兵隊」で感じた、気の毒なおじいさんたちへの私の嫌悪感を、後押しされた気がしました。

一方平和な村にいるバルブは、子供が出来たとブロンデルに知らせながら、また若い男と関係を持ち、子どもは堕胎すると言います。統一性のない精神状態に、彼女は精神病院へ入院させられます。彼女は村にいながら戦場で興ったことが見えていたのでした。この表現の仕方は、私はバルブが神に選ばれし少女だったとしか解釈出来ませんでした。出征していく兵士に体を与えるというのは愛、戦場が見えてしまうで、ブランデルの死が知らず知らずに予期出来てしまい、子どもを産まない選択をしてしまう。この出来事は彼女の精神異常に拍車をかけてしまいます。そして彼女がお腹の子がブロンデルの子だと確信したのは、彼女がブロンデルを愛していたから。それがカフェの車の中での、劇中一度だけ聞く彼女の悦びの声だったかと、気がつきました。受胎の神秘も感じさせるのですが、この辺すごく解釈が難しいです。

精神病院で主治医に向かってバルブが罵りの言葉を吐くのですが、私がわからなかったのは「この私生児が!」です。相手は男性医師でしたが、とても傷ついていたようでした。この意味はなんなんでしょうか?

たった一人戦場から帰郷したデメステル。数々の心に傷を負ったぼろぼろの彼は、初めてバルブに対して愛を告白します。それに応えるバルブ。最初、自尊心のためか愛を告白出来ないデメステルを観ていたので、この告白はとてつもなく重みがあります。この作品のテーマは、人が持つ根源的な暴力と性を描きながら、犯した罪は赦されるのか?と言ったものだそうです。私は忘れるのではなく、一生自責の念を抱くからこそ、赦されるのだと思いたいです。

| 2007年06月25日(月) | 「舞妓Haaaan!!!」 |

予告編を何度も観て、まぁそこそこ面白そうだとは思いましたが、脚本クドカン・主演阿部サダヲって、いくらなんでもしんどいでしょう、と言う感じがしたのでパスの予定でした。しかし公開後結構な評判に心が傾いた頃、「観ようかと思うねん」と23歳&21歳の長男次男コンビに何気なく話したら、

「止めとき」

「阿部サダヲのハイテンションが二時間やで」

「お母さん年やのに、ついていかれへん。」

!!!!!!!!!!!!噴火!!!

おい!誰が年やねん、誰が!この前はよそのお母さんより若すぎて可愛げがないとゆーたんはお前らやろが???そんなこと言うねんやったら、意地でも観てきたらぁ!と、意地で観てきました。まぁね、面白くなかったら黙っておこうと思ってたんですが、これがめっちゃ面白かった!!ざまぁみろ、息子ども!

東京の食品メーカーに努める鬼塚公三(阿部サダヲ)は、高校の修学旅行で出会った舞妓さんに魅せられ、以降の人生を舞妓フリークとして過ごし、HPも開いています。しかし本当は一度もお茶屋遊びをしたことがない公三は、サイトの掲示板で「ナイキ」と名乗る男から見破られます。むかつきまくる公三ですが、折しも京都工場へ転勤の辞令が。泣いてすがる恋人の富士子(柴咲コウ)を振り、勇んで京都に転勤。これで念願のお茶屋遊びをして、舞妓さんと野球拳が出来ると喜ぶ公三ですが、そこにはいけずなお茶屋の掟と、宿命のライバル内藤喜一郎(堤真一)が公三を待っていました。

えーと、色々なエピソードがありますが、みんな面白かったです。

終わり。

いやもうね、ただそれだけなんです。特別に書くこと無いし。本当にくらだらない、アホらしい、おバカギャグの羅列で、観なくても人生に何ら損はないんですが、とにかく笑ってしまうのです。こういう脚本なんかあってないようなコメディは、ノリとテンポが命ですが、後半やや息切れするものの、何とか休まず完走しています。クドカンは出身地は知りませんが、ツッコミの絶妙なタイミングも、関西人の私には笑えました。

抜群に良かったは、舞妓さん・駒子役の小出早織。おちょぼ口に丸顔は舞妓さんの「特殊メイク」がよく映え、はんなりと愛らしい物腰に、舞妓修行で培った芯の強さを伺わせ、その辺の若い娘と舞妓の格の違いをみせて出色でした。柴咲コウも舞妓姿を見せてくれますが、軍配は早織ちゃんに。コウちゃんは舞妓姿より、前半のいけてないOLの時の方が、田舎から東京に出てきて数年経過、でもまだちょっと垢ぬけていないOLの雰囲気が出ていて、その時の方が良かったです。堤真一は、私は本格派の演技派俳優だと思っていたんで、こんなハイテンションで濃いコメディ演技が出来るなんてびっくり。意外性があって楽しかったです。

で、問題の阿部サダヲ。「おっさん坊や」と呼ばれる出だしから、それ「とっちゃん坊や」やんけ、とニタニタしながら、疲れもせず飽きもせず彼のハイテンションに付き合いました。世は満足じゃ、というくらいスピード感のあるコテコテの彼の魅力が堪能出来ました。ファンにはなりませんが。

ただ後半はちょびっとハートフルに持って行きたかったようで、ちょっと無理がありました。はちゃめちゃで最後まで突っ走っても良かったかも。京都京都と連呼する割には、観光名所の映りが少なかったのも、もったいなかったかな?そしてそして、京都名物「いけず」の描写もありません。もっとうわ〜、いやらしい〜という世界観があっても良かったですが、この手の作品にそういうリアリティを求めるのは、「007」にリアリティを求めるようなもんなので、まぁいいのかな?

公三VS喜一郎の姿は、さながら星飛馬VS花形満みたいな感じです。永遠のライバルの存在は、お互いのスケールアップに役立つみたい。他にも伊東四朗、生瀬勝久、吉行和子、真矢みきなど、実力派が脇がかためているのが、勝因の一つでしょう。しかし一番の勝因は、クドカンは脚本だけで監督は別の人(水田伸生)だということでしょうか?お茶屋遊びのいろはがわかり、舞妓さんの修行姿、舞妓から芸妓への転換の説明もあります。今は舞妓のなり手が少なく、富士子のように本当に地方からやってくる子も多いとか。内容がないんで励まされもしないけど、気分転換にはちょうど良い作品でした。

| 2007年06月21日(木) | 「毛皮のエロス ダイアン・アーバス幻想のポートレート」 |

先週観損ねてやっと今日観てきました。実在の写真家ダイアン・アーバスへのオマージュで描かれた作品で、伝記ではありません。なので「幻想」なのかな?私は全然知らなかった人ですが、ダンアンは美醜の概念に挑戦し、ポートレートに新しい息吹を与えた人だそうで、ホームレスや異形の人たちに心を寄せ、彼らの痛みを共有し尊重した人だそうです。普通の主婦から変貌していく彼女の甘美で力強い姿を、強さだけではなく、痛みと柔らかさを持って描いている秀作でした。今回ネタばれです。

1958年のアメリカ・ニューヨーク。裕福な家に育ったダンアン・アーバス(ニコール・キッドマン)は、誠実で優しい写真家のアラン(タイ・バーレル)の妻であり優秀な夫の助手でもあります。可愛い盛りの娘も二人いて幸せなはずなのに、この上流の暮らしに何故か違和感を感じる日々を送っています。そんなある日、目の部分だけをくりぬいたマスクをかぶり、全身をマントで覆った姿の男が、彼女の二階に越してきます。その男ライオネル(ロバート・ダウニー・Jr)に心奪われたダイアンは、彼によって隠された自分自身の「秘密」を、露見させていくのです。

毛皮商である父親主催のパーティで、情緒不安定ぶりを見せるダイアン。私は才能があるのに夫の助手として暮らしていることが、彼女の神経を蝕んでいるのかと思いましたが、違っていました。夫は良い人で、彼女に助手を止めてもう一度写真学校へ通えば良いと勧めます。妻の才能を認めて応援したいと思う夫。しかしダイアンはそれを拒みます。そんなことでは、自分の心が静まらないのは、彼女が一番わかっていたのでしょう。

ライオネルへの好奇心を抑えられない彼女は、意を決して彼を訪ねます。ライオネルは多毛症で、全身が狼男のように毛で覆われていました。ダイアンは普通なら引いてしまいそうなライオネルの容貌に親しみを感じます。彼女自身、少女期に露出症だったり、死体を愛好するという性癖があり、それは両親から矯正されたようです。しかしライオネルに出会い、封印していた心の底の「秘密」が現れたのでしょう。二人でプールのようなバス(だと思う。そう言ってたし)に浸かり、親密になっていったのは、羊水に入ったような感覚を共有したからかと感じました。

ライオネルの導きのお陰で、水を得た魚のように生き生きしていくダイアン。傍目には家事をせず子供の面倒をみず、彼女はどんどん退廃的に自堕落になったように映ったでしょう。しかし彼女の心が次第に解放されて行く様を一番感じ取っていたのは、夫であるアランだと思います。最愛の妻の心を解きほぐしたのは夫の自分ではなく、異形のライオネルであったことは、忸怩たる思いがあったと思います。内心の怒りを押し込め妻を理解しようと努めるアランは、本当に妻を愛していたのですね。ダイアンも不倫というつもりではなく、本当にアランを心から愛していたとも思います。愛する夫や娘たちとは、相容れぬ自分の真実の心との板挟みに苦しむダイアン。しかし自分の心のバランスをとってくれるのは、ライオネルだという確信もあったと感じました。

美しいダイアンとの友愛は、見世物小屋に出たり、屈辱的な生計の立て方をしていたライオネルに、人間としての尊厳を取り戻させたかと思います。それが常に被っていたマスクをはずし、手袋を取り始めた様子に表れていました。

異形の人たちに囲まれた、その奇妙な三角関係に終止符が打たれる出来事が起こります。夫というものは妻が他の男に心を奪われる辛さを噛みしめても、直接妻が相手と肌を重ねないということで、プライドを保つものだと思います。その夫の心に報いるための「友愛」であったのが、ライオネルの死期が近いことが露見すると、それは「男女の愛」として本当の姿を表します。

自分の全身の毛を剃ってくれとダイアンに頼むライオネル。これは愛の告白です。全身刈られた彼は、毛に覆われていた時のあの強いまなざしもなく、少し気弱で優しげな青年でした。異形の姿の時は、これほど心を強くしなければいけないものなのかと胸が痛みます。毛の下の繊細な彼は、いつものダイアンを導く存在ではありません。彼女を抱くのではなく、抱かれたかったのだと思いました。

二人で海に入る姿はとても幻想的で美しいです。ダイアンとライオネルのシーンでは、衣服や部屋の壁など青が象徴的に映し出されますが、それはこの海のシーンへつながっているかと感じました。哀しいはずなのに涙は出ません。この世の不条理から、ライオネルは解放されたと私は感じたからです。二人の真白い肌が印象的でした。

ニコールは髪をブラウンに染め、いつものゴージャスさを封印。地味で貞淑な主婦の心の解放を、メイクや服の力を借りずに好演。ハリウッド大作の彼女より数段魅力的で、素顔に近いメイクは今までのどの作品よりも美しかったです。ロバート・ダウニー・Jrは、ほとんどが特殊メイクなのですが、低くよく通る声が素敵で、容姿からは想像しにくいライオネルの豊かな感受性と知性を感じさせて、出色の存在感でした。「ゾディアック」とは全然違う役柄で、本当にカムバックしてくれて嬉しいです。

死しても、彼女の才能を開花させようとするライオネル。それを示唆するアルバムを観ながら微笑む彼女。涙がないのが、やはり普通の男女とは違うのですね。男女の愛もあるけど、同士愛も感じます。夫や子供たちに詫びの気持ちを抱きつつ、ダイアンは写真家として羽ばたきます。映画の冒頭おどおど不安だった彼女は、ラストではライオネルが異形の時に放っていた、あの力強い瞳で被写体を観ていました。この時代、こう言う人たちを撮るのは勇気がいることで、その勇気はライオネルが与えてくれたのでしょう。

本物の異形の人たちがたくさん出てきますが、見世物小屋的好奇心ではなく、ダイアンの視点で愛情を込めて撮っているので、観てはいけないものを観るような、居心地の悪さはありません。これは真のダイアン・アーバスの気持ちを汲んで欲しい思う、監督スティーブン・シャインバーグの願いが込められているのかも知れません。人によっては変態映画かも知れませんが、異形を生きる人・魅せられた人・それを理解したい人を繊細な感受性で撮った、とても真面目で上品な作品です。たぶん私の今年のベスト10に入る作品かと思います。

| 2007年06月19日(火) | 「ゾディアック」 |

こういう作品だったのかぁ。題材が実話が元の連続殺人、そして暗号文の解読がキーポイントと言うことで、てっきり猟奇的サスペンスだと思い込んでおりました。しかし作品の真のテーマはサスペンス部分ではなく、「ゾディアック」と名乗る殺人犯を追い詰める側の人たちが、その事にとり憑かれた様に次々破滅していく様子を描く人間ドラマでした。監督はデビット・フィンチャー。

1969年のアメリカ、カリフォルニア。ドライブ中のアベックが殺害され、その直後に「ゾディアック」と名乗る者から、警察や数社の新聞社に暗号入りの声明文が送られます。この暗号文を新聞に掲載しなければ、次の殺人が起こると予告する犯人。クロニコル紙の花形記者エイブリー(ロバート・ダウニー・Jr)とイラスト担当のグレイスミス(ジェイク・ギレンホール)は、暗号文の解読にに並々ならぬ執着をみせ、サンフランシスコ市警のトースキー(マーク・ラファロ)とアームストロング刑事(アンソニー・エドワーズ)の二人も、必死になって捜査するのですが・・・。

今から40年近く前の出来事なので、捜査の仕方がまず古い。別の所管で起こったゾディアックの事件の資料を、「ファックスで送ってくれ」とアームストロングが頼むと、「こちらにはない。郵便で送る」との言葉に時代を感じます。今でいうプロファイリングのような方法でも、なかなか犯人像は浮かび上がりません。遅々として進まぬ状況は、科学的捜査も加わった今なら、事情が違ったかもしれません。しかし所轄が違うと我先に犯人を挙げようと、お互い手の内を隠すのは今も同じようですし、マスコミと警察側の駆け引きや勇み足も今に通じるものがあります。

最初ある者は功名心から、ある者は職業的正義感や義務感から、劇場型犯行を繰り返すゾディアックを追いかけていたのが、いつの間にか周りを見失いゾディアックを見つけることだけに執着する過程が丁寧に描かれており、この辺はとっても良く理解出来ます。やっと目星をつけた容疑者がシロだとわかった時のトースキーの「彼が犯人であって欲しかった」のセリフは、トースキーの焦りと怒りを表わしていて、「殺人の追憶」のエリート刑事の変貌と重なります。こういうことに魅せられ執着するのは、男性の特性のような気がします。女性が自分を見失うのは、恋愛が多い気がする。

「他にも仕事があるんだ。彼だけを追いかけているわけにはいかない」の言葉を残し、次々自分の人生を破綻させながら、ゾディアックを追いかけるのから脱落していく者たち。彼らを尻目にグレイスミスだけが残るのが面白い。何故ならイラストレイターの彼だけが、直接の「自分の仕事」ではなかったから。エイブリーやトースキー、アームストロングたちは、大なり小なり記者や刑事という自分の仕事で成果をあげていたはずで、ゾディアックの件では、敗北感がいっぱいだったはず。しかしグレイスミスは本業での編集長の評価も芳しくなく、仕事仲間からは「うすのろ」と陰口を囁かれている存在です。

そんな彼が憧れていたろうエイブリーから声をかけてもらったきっかけは、ゾディアックの暗号文を説いたからでした。ゾディアックの追跡をあきらめなかったのも、エイブリーの一言から発奮したからです。仕事に恵まれず良き夫や父親だけの人生で終わることに、焦燥感があったのではないかと思います。グレイスミスにとっては自分の存在意義を掛けての戦いだったのでしょう。この辺の拘りも、男の人だなぁと思います。理解できる女性は多いでしょうが、こういう男性についていくのも難儀だと思います。

妻も何故夫がゾディアックにとり憑かれているのかわかっていたでしょう。理解したい妻、申し訳なく思う夫、でもお互い何故わかってくれないのだ?の気持ちが強くなるのも丁寧に描写していて、ドラマに深みを与えます。一人でグレイスミスが証拠集めをしている時、心理的にとても怖い目にあう場面があるのでお楽しみに。背筋がぞ〜としますよ。

疑問がちらほら。最初のシーンの生き残り以外で、もう一人ゾディアックの素顔を見ている被害者がいます。その人に面通しを頼めば済むことだったので、相手はゾディアックではなかったんでしょうか?その辺の説明がなかったように思います。それとラスト近くグレイスミスの妻が夫に差し出した封書の中身。どこで手に入れたの?

俳優はロバート・ダウニー・Jrが出色。麻薬で何度も捕まり再起不能かと言われた人ですが、自身を彷彿させるエイブリーの役で、インテリやくざとも揶揄される新聞記者の、華やかさといかがわしさが良くでており、腕があるがため尊大で破滅型のエイブリーを、魅力たっぷりに演じていました。ジェイクも坊やっぽい出だしから、ゾディアック事件を通して変貌していくグレイスミスを好演していたと思います。ラファロもエドワーズも適役でした。特にアンソニー・エドワーズは、長くテレビドラマ「ER」でマーク・グリーン医師役で出演してた人で、ワタクシごとで恐縮ですが、このマーク・グリーンと言う人ほど私の理想の男性像を具現化している人はおらず、マーク、いやアンソニーは私にとっては特別のおヒト。今回植毛したのか、ズラなのか、はたまたプロぺシア(毛生え薬)か?と言う感じで、毛がふさふさなのでびっくり!ハゲの方がセクシーで好きですが、これはこれでちょっといい感じでした。

↑左はマーク・ラファロ

全米を震撼させた大事件でも、一年たち二年たち、段々と風化してしまう様子は薄ら寒いです。日本でも当てはまることですね。こうやって教訓のないまま、事件は人々から忘れ去られて行きますが、かかわった人々は、一生忘れられるものではない傷を背負っていくのでしょう。実話をベースにした映画的な虚実を観るつもりだったのが、誰にでも身の上にふりかかりそうな悲壮な心の変貌を見せつけるサスペンスでした。カタルシスも感動もないけれど、見応えたっぷりの二時間半です。

| 2007年06月14日(木) | 「あるスキャンダルの覚え書き」 |

はぁはぁはぁ!昨日のレディースデーは満員で追い返され、やっと今日観てきました。昨日割引券をゲットしてきたものの、私の鑑賞料としては、マックスの1500円払ってきました。今年1500円払ったのは

「善き人のためのソナタ」だけです。しかし考えてみれば、私の天敵の「男に溺れる子持ち女」が出てくるのですが、脚本と演出そして演じる人で、ここまで理解出来るもんなんですねぇ。

老教師バーバラ(ジュディ・デンチ)は、その偏屈で厳格な性格ゆえ、同僚教師・生徒から疎まれる孤独な環境でした。そこへブロンドの美しい美術教師シーバ(ケイト・ブランシェット)が赴任してきます。シーバに憧れの感情を抱いたバーバラは、彼女に接近。首尾よく親しい間柄になりますが、シーバには15歳の教え子スティーブン(アンドリュー・シンプソン)と深い関係だという秘密がありました。最初二人の関係に怒るバーバラですが、このことで彼女に貸しを作り、シーバを支配しようとします。

年齢差も環境も全然違う二人ですが、私には両方人として未熟に感じました。バーバラは毎日日記を書きます。これが人の観察が多いのですが、とにかく悪意に満ちています。シーバの家族に対しての記述など聞くに耐えません(独白で観客はわかる)。なるほど、これでは嫌われるわなぁ。

レズビアンのようにも見受けられますが、これは違うと思います。「バスの運転手に触れられるだけで、下半身が疼く」との独白の運転手は男性だと思います。「誰もこの体に触れたことがない孤独を、シーバなんかにわかるまい」という独白が続き、彼女は60前後にして処女だとわかります。この年まで男性を知らずに来た人なので、男性が怖いのでしょう。少女期に異性が怖く、身近な憧れの女性に恋に似た感情を抱くことはありがちですが、性愛の面では、バーバラはまだ少女なのでしょう。この年齢で乙女チックな情感を見せられると、かなり醜悪で滑稽ですが、孤独から逃れたいため、シーバを我がものにしたい暴走・迷走ぶりには痛々しいものもあります。

対するシーバは、年の離れた夫リチャード(ビル・ナイ)とは、かつて教師と教え子と言う関係で、夫は離婚して彼女と結婚。ミドルティーンの娘とダウン症の10歳の息子がいます。息子の世話に明け暮れていた彼女が、息子の入学を機に何か自分もしたいと、仕事を始めたのはよく理解できます。シーバは一見孤独ではなかったはずで、諸々問題はあっても、彼女なりにクリアしてきたはずで、家庭に疲れてスティーブンに逃避したのではないと思います。

女が一生懸命家庭に尽くす時、自分自身はないがしろになりがちなものです。そして自分の時間が出来るようになった時、妻と母だけの存在になった自分に愕然とするのです。夫や子供に囲まれての生活は幸せで文句がなくても、失った時間は悔やむ気持ちは起こるものです。そこに折り合いをどうつけるか、主婦には重要な問題のはず。しかしシーバが折り合いをつけようとした教師という仕事は、自分の力不足を痛いほど感じさせ、彼女を追い詰めていくのです。

私が30前の頃読んだ故森瑤子のエッセイで、「35歳の時、私はセックスをやってやってやりまくりたかった」との記述があり、私もそう思うのだろうかと記憶に留まりました。35歳の時とは、自分の時間がもてるようになり始める頃で、セックスをやってやって、というのは、年齢から容色の衰えも目立つ自分の、女を確認したいがためだと、のちの私は理解したものです。シーバはたぶん30半ば。「どうして孤独を私に打ち明けてくれなかった」と夫は言いますが、年齢のいった夫とは精神的な愛で結ばれていても、セックスはもうなかったのかも知れません。

そんな「隙」の生まれたシーバの前に表れた、彼女にありたっけの愛を示す紅顔の美少年。自分にも覚えのある少年の敬愛に、嘘がないと思ったのでしょう。この辺に早くに家庭に入り、世間知らずのシーバの善良さと無知が感じられます。「もう一度したい?」と15歳の少年に言われ、「もう一度したい」とはにかみながら答えるシーバからは、淫乱・妖艶という言葉ではなく、結婚前の20歳の乙女に見えるのです。

シーバの秘密をバーバラが知ってからの展開は、ホラーめいてきます。どんどんシーバの家庭に入り込んで疫病神のようになっていくバーバラ。明るみに出るバーバラの過去から、彼女は反省も学習も出来なかったようです。バーバラしか頼るところがなくなったシーバは、バーバラの計算通り。

シーバの秘密が露見するきっかけは、ちょっと疑問が残ります。あのような実も蓋もないことを、親しくもない相手に頼みにくるでしょうか?この辺は少し苦しい気がします。もうひとつ気になったのは、シーバの母親。「あの子は今まで美しさだけでやってきた。才能も実力もない」と断罪するとは。これが障害児を抱え、結婚のいきさつからも常に良き主婦でいなければと、一生懸命頑張ってきたわが娘に対しての評価でしょうか?不道徳な行いをしたシーバ以上に母親として失格だと思います。シーバが年長のバーバラに感じた親しみは、満たされない母との関係から起因していたと思います。シーバの孤独は、母親との関係から遡ると感じました。

オスカー受賞者の主演の二人はさすがの好演です。デンチはスパイの上司かから女王陛下までなんでもこなす人ですが、観客からは嫌悪されなければ話が成り立たないバーバラを演じて絶妙。痛々しさも感じさせながら気持ち悪さと腹立たしさが勝つ演技です。ブランシェットは、私は強く知的な印象があったのですが、初登場シーンから柔らかく危うげな色香がいっぱい。今までに観たことのない彼女でしたが、私の天敵女を演じて理解も共感もさせるのですから、やっぱりすごい!ビル・ナイは、くたびれた初老の姿の奥に、度量の大きさを滲ませる夫で素敵でした。

ラストはもう一捻り欲しかったところ。ブラックな落ちより、私は救われるか、これまでの代償に砂を噛むような両極端の落ちが似合ったと思います。バーバラはシーバに似合わない家族から救ってやったと言い放ち、リチャードは運命の人ではないと言います。私は違う思う。連れ合いに縁のあるなしはあっても、運命の人などいないのです。運命の人であるかは、結婚してからの努力次第。かつてはパンクな気の強い化粧が似合ったシーバですが、今の彼女には全然似合わず、素顔を生かす優しいメイクが似合うのが物語っていました。人の運命は良くも悪くも変わるものです。

| 2007年06月11日(月) | 「プレステージ」 |

画像大きくてすみませんね。ヒュー・ジャックマンのかっこいい画像しかなくて、これにしました。ジャックマンもいいんですが、俳優としても男としても、私の好みはクリスチャン・ベールの方なのねん。もっと派手派手なイリュージョン対決かと想像していたんですが、意外やサスペンスフルな作品で、題材の割に渋かったです。オチで怒る人もいるでしょうが、私はノープロブレム。面白かったです。

19世紀末のロンドン。駆け出しマジシャンのアンジャー(ヒュー・ジャックマン)とボーデン(クリスチャン・ベール)。マジックのタネを考案するのを生業としてるカッター(マイケル・ケイン)の元、二人は修行中でした。しかし大仕掛けのマジックが失敗し、アンジャーの妻ジュリア(パイパー・ペラーポ)は死亡。ボーデンのミスだと疑うアンジャー。この時から二人が、終生のライバルとなる火ぶたは切って落とされたのです。

と、まぁこれくらいしか書けません。何にも知らないで観た方が絶対面白いです。最初「イリュージョンVS」というタイトルになると思われたこの作品。それこそプリンセス・テンコーみたいな大掛かりなマジックばっかり観られると思っていたら、最初はゼンジー北京並みなので、はれ???と思いました。でも、時代が時代ですから、これは当たり前かも。

監督は「メメント」で世界中をあっと言わせたクリストファー・ノーランだけあって、少々お話はわかりづらいです。アンジャーがボーデンの、ボーデンがアンジャーの日記を読みながらの回想という形なので、その辺を頭に入れて観ると、わかりやすいと思います。

アンジャーの妻の死から始まり、復讐や嫉妬の応酬が繰り返される二人。それにしたがって、マジックもパワーアップしていきます。しかし不毛な戦いに観えないのは、それぞれマジシャンとして成長していくからです。お互い憎しがバネになっているのがわかります。しかしバネが憎しみというのは始末が悪い。そのためやっきになって、相手のタネ証しばかり探そうとします。これが憎しみが元じゃなかったら、相手よりもっとすごいマジックを生み出して勝とうとしたんじゃないでしょうか?

マジックに全てを賭ける男たちの常軌を逸した熱意が、やがて狂気に変わっていく様子は手に取るようにわかります。ジャックマンとベールが好演していることもあって、この辺は手に汗握る感じでとってもグー。

ただ芯はしっかりしているけど、枝葉が少々弱いです。マジックは種明かしが中途半端で物足らないし、周到に伏線をはっているボーデンの種明かしですが、これもセリフや様子で途中でわかってしまい、もう少し後半まで引っ張っても良かったかも。アンジャーの伏線の張り方も、あっと驚くには今一歩。これも途中でわかってしまいました。

一見「ザ・フライ」の転送装置にも似た物が出てきて、二人の種明かしにはご不満の方もおられましょうが、「マジックは手を汚すものだ」というカッターの言葉は、彼らの飼っていた鳩や小鳥の運命を語っているものです。そういう意味では、二人とも骨の髄までマジシャンだったんだなぁと、観た後深いため息にも似た感情が湧いたので、私は気にならず、最後まで面白く観ました。原作がちょっと気になります。

ただこの二人にスカーレット・ヨハンソンが絡むのですが、全然魅力が薄いです。どうして段々普通になっちゃうの?どうした、スカジョ!二人の男を行ったり来たりの感情は、上手く描けてはいませんが、そこは艶技で男たちも観客も翻弄しなくちゃ。出番は少なかったけどアンジャーの妻役のパイパー・ペラーポの方がよっぽどチャーミングでした。オヤジ食いで有名だった彼女ですが、最近は同年代のBFばっかりみたいなので、ここはひとつ、もう一度チョイ悪オヤジに手を出して、芸の肥やしにしてほしいもんです。

とまぁ、これくらいに。冒頭「決してラストは話さないでで下さい」とわざわざ断るほどのもんじゃないですが、それでも面白いのは確か。枝ぶりより幹を観てね。

| 2007年06月09日(土) | 「インプリント ぼっけぇ、きょうてえ」(オンデマインド) |

昨年すごく観たかったのに、東京だけレイト上映で、大阪はブッチされた作品。と言っても、元はアメリカのテレビ局が「マスターズ・オブ・ホラー」と名づけて、トビー・フーパー、ダリオ・アルジェんトなど、そうそうたる監督を集めて企画したテレビドラマです。日本からは三池崇史が招かれて、今作品を監督しています。私は岩井志麻子の原作も読んでおり、汚辱にまみれたこの難しい原作を、どういう風に三池監督が料理するのか興味津々でしたが、とっても健闘していたと思います。ケーブル放送のオンデマインド方式で、有料番組です。

昨年すごく観たかったのに、東京だけレイト上映で、大阪はブッチされた作品。と言っても、元はアメリカのテレビ局が「マスターズ・オブ・ホラー」と名づけて、トビー・フーパー、ダリオ・アルジェんトなど、そうそうたる監督を集めて企画したテレビドラマです。日本からは三池崇史が招かれて、今作品を監督しています。私は岩井志麻子の原作も読んでおり、汚辱にまみれたこの難しい原作を、どういう風に三池監督が料理するのか興味津々でしたが、とっても健闘していたと思います。ケーブル放送のオンデマインド方式で、有料番組です。

明治時代の日本のある地方都市。アメリカ人のクリストファー(ビリー・ドラゴ)は、愛する女性小桃(美知枝)を探しにやってきます。一夜の宿代りに入った遊郭で、顔半分がひきつれた女郎(工藤夕貴)を選んだ彼は、その女郎から小桃は首をつって死んだと聞かされます。

原作は土俗的で不気味、近親相姦、堕胎、売春、拷問など、あらゆるインモラルがてんこ盛りですが、中でも特筆は貧乏と汚さの描写です。著者は私より二つくらい年下のはずで、何故にこんなに大昔の、読んでいて身の置き所のないほどの凄惨な貧乏の描写が上手いのか、全くもって不思議です。今の時代に想像出来る貧乏とは格が違うのです。貧乏というのは恐ろしいもの,諸悪の根源はこの大貧乏なのだと感じさせます。以前ある雑誌で「某先生は、取材に何百万も使うらしいが、私はコンビニで千円で買った『岡山の歴史』の使いまわしなので、申し訳ない気がする」との著者の記述に絶句。あの妖気漂う風情と共に、この人はただもんではないとその時思いました。

その難しい岩井ワールドなんですが、原作が短編、映画は60分足らずだという利点を上手に生かせています。原作にはアメリカ人は登場しませんが、それ以外は基本的にはいっしょ。アメリカ制作なので、全編英語で日本語の字幕がつきます。どうしようもないどん底の暮らしを表す描写の数々が、人間の尊厳なんて木端微塵、ボロは着てても心は錦は、まだまだ余裕があるからなんだよ、と原作と同じく思わせるに十分。原作で工藤夕貴扮する女郎が、「息をしているだけの暮らしだった」と、自分の生い立ちを語るのが強く印象に残っていますが、確かにこれならそうだろうなぁと、スクリーンに繰り広げられる世界観に納得。適度な貧乏というのは、人間を成長させてもくれるでしょうが、息をするだけがせい一杯の貧乏となると、思考も人間以下になってしまうのが、川に堕胎した赤子を流す様子でわかるのです。

産む性である女性は、それを称える表現をされることが多いですが、堕胎の処置をした後、「この穴は地獄に通じる」というセリフがかぶると、ははー、そうでございます、と経産婦の私も納得してしまうのです。女の業なんて生やさしい表現の仕方ではありません。

女郎屋は何故かみんな赤毛で眉をそり、目も色素が薄いので、異形の人の雰囲気が漂います。その中でもなお「フリークス」と罵られる工藤夕貴ですが、彼女だけが黒髪で着物も違います。しどけなくを通り越した肩の抜き方が下品で、彼女たちの遊女としてのランクがわかります。全体に日本的というよりオリエンタルと言った方が良い感じですが、美術的には違和感なく、上手く不気味でエロチックな雰囲気を醸し出しています。

女郎の拷問場面はSM的な作りで、小桃役の女優さんの頑張りもあり見応えがあります。ただしエロス的な部分は少ないです。この作品の肝にエロスは入っていないので、意識してはぶいたのかな?というか、三池が上手くないのか?著者が拷問人としてご出演で、かなりの怪演です。ものすごく楽しそうなのが、この人らしくて一層不気味で良かったです。

数奇な生い立ち、異形として生まれた女の哀しさも、工藤夕貴の好演のおかげで感じられますが、そんな高尚な掘り下げは無視して、うわ〜、汚なーい、怖いー、痛ーい、堪忍して〜と思いながら、見世物小屋のように、覗いてはいけない世界を密やかに楽しむ作品だと思います。私は原作を読んだ時に痛感した、「貧乏は度を越しては身の破滅」、が十分感じられたので満足しました。しかしそれを感じても社会や時代に向けた紛糾が全くないのも、とっても著者と三池監督らしくて潔いですね。観る人を選ぶ作品なので、ご覧になるときはお気をつけを。

| 2007年06月03日(日) | 「パイレーツ・オブ・カリビアン ワールドエンド」 |

昨日夜の回を夫と三男といっしょに観て来ました。夜なんでそこそこすいているかな?と思ったら、超満員でびっくり!しかし超満員だからと言って、すっごく面白いかどうかは微妙。前作の「デッドマンズ・チェスト」は、今回の壮大な予告編だと思ったんで、あんなもんかなぁと納得しましたが、その壮大な予告編よりもっと感想が微妙って、それってダメじゃん。

東インド会社のベケット卿(トム・ホランダー)は、デイビィ・ジョーンズ(ビル・ナイ)の心臓を手に入れ、世界を我が物にせんと企んでいました。折りしも海賊たちは「伝説の海賊9人」が集まり、それを阻止しようと集結。しかしその中に行方不明のジャック・スパロウ(ジョニー・デップ)も含まれており、エリザベス(キーラ・ナイトレイ)たちはスパロウを懸命に探します。

長い!長い長い長い!それなのに中身が薄い!

退屈したとは言いません。でもさ、途中の一時間はあってもなくても良かったと思うよ。無駄に長いので内容がこんがらがってわかりづらいのです。味方だと思ったら敵に寝返り、登場人物が多く、あっちこっちでそれが起こります。最初から二時間は延々これの繰り返し。それも息詰まるどんでん返しとかではなく、姑息な私利私欲なんで、観ていてまたかい!と、うざいです。その間、見せ場らしい見せ場もなく、笑える場面もおサルに頼るというのも、何だかお寒いです。

これだけ長丁場なのに、ウィル(オーランド・ブルーム)父子、エリザベス父娘の親子愛、ジョーンズの聞くも涙語るも涙(に出来たはず)の心臓の秘密、小汚いのに色っぽくてええ感じのティア(ナオミ・ハリス)の秘密も、全部中途半端にしか描けていないし、海の女神の正体もあれで終わりってどういうこと???スパロウ初登場シーンも、全然なんで再会出来たかわかりません。蟹に秘密があるのは確かなんで、これも後から出てくる後ろで糸を引く蟹サンの大将のせいだと説明出来たとしても、あの落とし前のつけ方はなかろう?

最大のびっくりはチョウ・ユンファ扮するサオ・フェン。出演あんだけ?予告編を観たら、ジョーンズに対を張るくらいの敵役だと思うよね?全然いてもなくてもいい人で、エリザベスを「ほにゃらら」にするためのご都合主義目的で、アジアの大スターを使うなんて何て贅沢なのかしら(皮肉)。白目まで真っ赤にして、不気味なサオの役作りをしていたユンファが可哀想でした。

やっとラスト一時間を切った頃から海洋大活劇っぽくなってきて、剣を使った戦いや、アクション場面に見応えが出てきます。しかしここでもベケット卿には意義あり。あの姿は何?あんたあれだけ自分も散々なことやっていおいて、あの姿はアホ過ぎちゃいますか?たくさんの登場人物の心の動きや行動に整理がつかないまま、あー、ここはアトラクションに使う気やねんわ、という場面をふんだんに盛り込み、時々ウッソーン!!!と目が点になるご都合主義も振りまきながら、それなりに退屈はさせない三時間の「超娯楽大作」でした。だから昨日観たのに、もう既に記憶は忘却の彼方。いや映画なんてね、本当はそれでいいと思うんです。もっと面白かったら。

完結編と言いながらも絶対次も作る気満々みたい。エンドロールの後に、最初に登場したシーンにつながる部分が出てくるので(多分そうだと思う)、腹立つほど長いエンディングも、席は立たないで下さいね。

「お父さん、『○×△■』の役、キース・リチャードやで」と私。「そうやったんか。それで、キース・リチャードって何もんや?」とは夫の返事。これだけ趣味嗜好が違う夫婦が、曲がりなりにも25年、円満に夫婦やっているのかと、キースのお陰で感動させてもらいました。それを横で聞いていた三男、「あの『○×△■』役の人って、『ほにゃらら2』の二役と違ったん?そっくりやったやん!」だそうです。

| 2007年06月01日(金) | 「しゃべれども しゃべれども」 |

実はワタクシ、とある方のご紹介により、最近映画の合評会なるものに参加させていただいております。ちょっと堅苦しいですが、参加される皆さんはどなたも慧眼の持ち主ばかりで、映画をより深く鑑賞するのに、大変勉強になっています。そんでもって6月のお題の一本がこの作品。多分来月は参加出来そうにないのですが、この作品をお題に提案されたのが、親愛なる別のお友達の方でして、それではと言うことで初めて「なんばパークスシネマ」で観てきました。スクリーン自体は観やすくて綺麗でいい感じですが、駅からは思いっきり遠いぞ。それとたかが映画(あえてそう言いたい)を観るくらいで、あのうやうやしさはどうざんしょ?という感じが。私のようにお安い劇場の方が落ち着く人間には、あんまり縁のある劇場ではなさそうです。しかし!作品の方は小品ながらとても心の和む、暖かい作品でした。

実はワタクシ、とある方のご紹介により、最近映画の合評会なるものに参加させていただいております。ちょっと堅苦しいですが、参加される皆さんはどなたも慧眼の持ち主ばかりで、映画をより深く鑑賞するのに、大変勉強になっています。そんでもって6月のお題の一本がこの作品。多分来月は参加出来そうにないのですが、この作品をお題に提案されたのが、親愛なる別のお友達の方でして、それではと言うことで初めて「なんばパークスシネマ」で観てきました。スクリーン自体は観やすくて綺麗でいい感じですが、駅からは思いっきり遠いぞ。それとたかが映画(あえてそう言いたい)を観るくらいで、あのうやうやしさはどうざんしょ?という感じが。私のようにお安い劇場の方が落ち着く人間には、あんまり縁のある劇場ではなさそうです。しかし!作品の方は小品ながらとても心の和む、暖かい作品でした。

二つ目の落語家・今昔亭三つ葉(国分太一)は、新作に勤しむ他の中堅どころと違い、古典落語にこだわる落語家です。今ひとつ伸び悩んでいる三つ葉ですが、ひょんなことから、美人なのに仏頂面で無愛想な五月(香理奈)、東京へ転校してくるも、抜けない大阪弁のせいで友達が出来ない優(森永悠希)、しゃべりべたなため、野球の解説が大の苦手な元プロ野球選手湯河原(松重豊)に、落語を教えるはめになります。

東京の下町の人情のある風情がとてもいいです。三つ葉が祖母(八千草薫)と住む家も、畳の匂いのする風通しの良い家も、とても懐かしい気分にさせてくれます。この町で家で育った三つ葉が、普段でも着物で通し古典落語にこだわるのは、わかる気がします。

正直この三人が三つ葉に落語を習う動機は、ちょっと無理があります。でもエピソードのユーモアと暖かさとおセンチさが、無理を救って余りあります。その積み重ねの心豊かさは確かに庶民のもので、世話物を扱う落語の世界と通じます。

教える三つ葉と三人は、落語を習得した後も、劇的な変化があるわけではありません。変化ではなく一皮剥けたという感じでしょうか?それは自分の欠点を正すのではなく、優の落語は大阪弁のまま教えたように、あるがままの自分を肯定しているように感じます。あるがままでマックスの力を出すのですね。その前に各々新しい自分に生まれ変われたら、と、もがいたり苦しんだり、屈辱を味わったりした後の自分らしさの再確認なので、素直に共感出来ました。

三つ葉の一皮むけた様子はちょっと描きこみ不足の感がありますが、人に物を教えると言うのは、自分がそれを本当はどう思っているのかという確認に繋がるのは想像できるし、三つ葉の三人への入れ込みようは爽やかだったので、これでもいいかな?

国分太一は本当に落語が出来てびっくり。マジで笑ってしまったのでまたびっくり。自分の持ち味を生かす役柄を、誠意をもって一生懸命頑張っている太一くんは、この作品のテーマとだぶります。香理奈も愛想よくしたいのに出来ない女の子をデリケートに演じていて、同性として切なかったなぁ。あんな若い別嬪さんが、地味に家業のクリーニング屋を手伝っているという設定は、外で散々いやな目に合い、自分の性格にコンプレックスや嫌悪を持っているだろうと想像出来ました。男に振られた設定よりずっと機能していました。

子役の森永君は大絶賛させて下さい。口から生まれたような愛嬌のたっぷりの浪花っ子を演じて堂々たるもので、場内の爆笑を誘うのはみんな彼でした。あの絶妙なツッコミは大阪育ちでなければ絶対無理。今年の各地の映画祭で、助演男優賞でノミネートしてほしいくらいです。

人から笑われるということは、本当恥ずかしいことなのに、三つ葉は優に「笑われるって嬉しいだろう?」と教えます。笑われるのではなく、笑わせるから楽しくて嬉しいのですよね。笑わせることはかっこいいのだ。私は同様に、焼き鳥屋での無様な湯河原の姿もとってもかっこ良かったと思います。

八千草薫のお祖母ちゃんがとっても素敵。普段の彼女からは想像しにくい江戸前の気風のいい女性で、五月のことを特別扱いしないのに、「ぶきっちょだねぇ」と言った後の微笑み、「遅かったじゃないか。家の周り全部掃除しちまったよ。何してんだい、さっさと家にあがりな。」と言いながら箒で追い立てる様子は、愛情がいっぱいこもってました。口にすればきつい言葉に愛を感じさせるのは、人間の器で決まるので、これは高度な技なんですよね。私は器が大きくないので、それをカバーするため普段とっても愛想がいいのだと、発見してしまいました。