DiaryINDEX|past|will

| 2005年12月04日(日) | ジョン・レンボーン&ウッディ・マンのライブへ |

今日は実に記念すべき日。

いったい、この大きな出来事をどこからどう書いていいものか。

ジョン・レンボーンというミュージシャンはわたしとmGにとってはいわば縁結びのような人。

時は28年前に遡る。大学3年生の時。mGが「これ聞いてみて」とわたしのアパートに持ってきたカセットテープ。そこにどんな魔法があったのか。その曲を聞くやいなや、まさに恋に落ちた。mGにではなく、その音楽に。その時は。

そして、こういう音楽をわたしのところへ持ってきてくれるこの友人を手放してはいけないと思ったのだった。

その音楽というのがJon Renbournの My Jonny Was a Shoemaker (わたしのジョニーは靴屋だった)という音楽。

女性ヴォーカル、ヴァイオリン、フルート、ギターで構成された音楽はなんとも不思議な世界を持っていた。中世の世俗曲をベースに新しい感覚のアレンジが施された古くて新しい音。非常に生き生きとした命の溢れる音楽。

わたしの探していた音楽はこういうものだったと、その出会いがどんなに嬉しかったことだろう。

mGがみ〜くんにレンボーンの話しをしたすぐ後に、み〜くんがレンボーンが日本にやってくること、都内でライブをやるという情報を仕入れてくれたのは、ほんとうに有難いことだった。

そして待ちに待ったこの日、あゆ&み〜くん、たりた&mGの4人で吉祥寺のライブハウスへ。この素敵なカップルは今年に入ってからダンスを通じて知り合った新しい友人。それなのに、もうずいぶん前から知っているような近さを不思議に思う。

ライブハウス、Star Pine's Cafe は座れないほどの大入り満員。

はじめにこのライブの主催者、TABギタースクールの打田さんの楽しいトークと、巧みなギター。

次にウッディ・マン。白髪の50代後半から60代と思しきこのミュージシャンのなんとハンサムなこと!その男性的でかつ色っぽい音は洗練されていて、ニューヨーカーだなぁと見とれて、いえ、聞き惚れていた。

休憩を挟んで、いよいよレンボーン。

わたしがレコードのCDで知っている、ライオンのような風貌のいかにもヒッピーといった感じのレンボーンはサンタクロースを思わせるような気のいいおじさんの姿で現れた。

しかし、彼がギターを弾き始めるや、わたしが初めて聞いた時に感じた、生命力の溢れるキラキラした音は変わっていなかった。ライブハウスの中に満ちているこの人の音楽。やっぱりこの人の持つエネルギーは凄いものがあると思った。力強さと優しさ、素朴さと艶かしさが同時にあるような、何とも好ましい世界。

讃美歌358番(古いアイルランドの旋律)をギター曲にアレンジしたものがひたひたと沁みてくる。

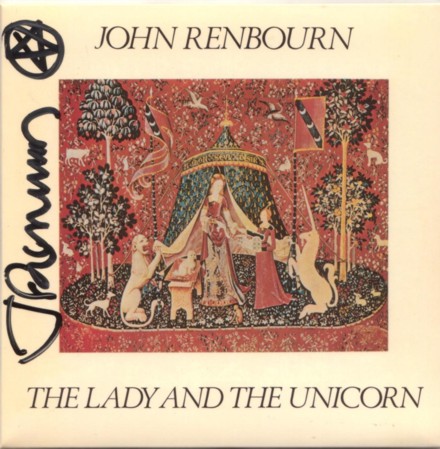

夢見心地のうちにライブが終わった。ライブの後にサイン会があるというので、例のMy Jonny Was a Shoemakerが入っているCD、The Lady and the Unicorn ともうひとつ、mGが人ごみをかきわけ買ってくる。

CDを差し出しながら、

「ジョン、わたしたちは、あなたの音楽を30年間も聞き続けてきたんです。あなたは、我々にとってキューピットのようなものなの」と言うと、ジョンは「キューピットかぁ〜。それじゃあ、これから30年間、また聞き続けて」と言いながらCDにサインをしてくれた。隣のウッディも、「そうなの、それはいい・・」と笑顔で声をかけてくれた。彼のCDも買ってサインしてもらうのだったと後悔。

トップの写真はみ〜くんが撮ってくれたもの。

ところで、このCDをジョンの前の出した時、心なしかジョンが、「えっ、これ〜」という表情を見せたような気がした。カセットテープで聞いていたが、その音世界は魅力的であっても、録音は完璧ではない。あきらかなミスもレコードには何箇所か残っている。初期の頃のレコードは、それから修行を積み、レベルもアップしたミュージシャンとしては、未熟さを感じるのかもしれない。

しかし、初めてこの曲に出会って30年近く経った今、やはりこの音楽は何物にも代えがたい。身体にも、また過ごしてきた時間の中にもすっかり沁み込み、自分自身の一部になってしまっているからだ。

それほど親しい音楽を創り出した生身のジョン・レンボーンと握手し、写真まで撮らせてもらった記念すべき日。