DiaryINDEX|past|will

| 2015年01月16日(金) | 挑戦者キースジャレット |

京王プラザホテルでは、ハンブルク72なんて3分で書けると豪語したそうだ、このおれ。顧問稲岡親父から、時間が無いから書けないとはどういうことじゃ、次号なら鮮度が落ちるという。

ディスクレビューは要らない!と言うと、目の色を変えて激昂した親父。音盤制作した仕事の流儀。主幹悠さんは、ジャズもクラシックも日本の伝統芸能もとにかくライブが面白いという。おれは、書き手で読むのでコラムだけのサイトでいいと。

ほとんど深夜のディスカウント店でのクレーマー相手から、階層が異なる文化圏にて礼儀正しく運転するという、360度ちがう仕事になってから、やはりまだタガララジオ書けていない。このスランプなのか、何なのかを脱することができるまで、隠居状態になることを許してもらう。

ささっと、初釜入稿せり。

挑戦者キース・ジャレットのミッシングリンク。

NHKザ・プロファイラー「チェ・ゲバラ 世界を変えようとした男」(再放送)を視聴した12月。民衆の中で働いている動画でのゲバラの笑顔。ゲバラというと、フレッド・ヴァン・ホーフ名義のベルリン・ジャズ・フェスのライブ『レクイエム・フォー・チェ・ゲバラ』(入手困難だ、ツタヤの千円コーナーに並んでいるべき作品ではないか、ジャケで手にして耳が拓かれる若者はたくさん出てくるはず!)のサウンドを真っ先に思い出すフリージャズリスナーだったけれど、ECM者としてはチャーリー・ヘイデン作曲の「ソング・フォー・チェ」を溺愛している。録音としてはECM盤ではないけれど、ポルトガルのギター名手カルロス・パレデスとのデュオを挙げたい。

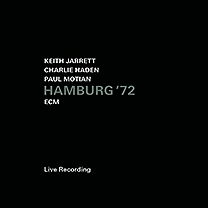

ECMが復刻した『ハンブルク72』のトラックに「ソング・フォー・チェ」を目にして、購入。

ジャレット、ヘイデン、モチアンのトリオというと、68年の『サムホエア・ビフォー』(Vortex Records)が人気盤だ。冒頭「マイ・バック・ページ」の詩情に多くのリスナーが人生を狂わされた。このヘイデンのベースを聴いてベーシストを志したという大泉学園インエフのマスターから「今のジャズシーンで、ピカイチなのはトーマス・モーガンだ」という話をきいたばかりだ。

68年のジャレットというとチャールス・ロイド楽団に在籍していた頃だ。『サムホエア・ビフォー』では、多彩なメロディー弾きとしての即面がまぶしい。わたしは新しいピアニストです!という初々しい自己主張。

71年のジャレットというとマイルス・デイヴィスのグループで、首をくねられせてファンクを打鍵している。その成果が最初のソロ・ピアノ『フェイシング・ユー』に反響している。『フェイシング・ユー』における美の躍動の正体は、マイルスとの共演にあったことはずいぶん後になって耳がキャッチした。

72年のジャレットというと、デューイ・レッドマン(サックス)とこのトリオの4にんによる通称アメリカン・カルテットを率いての開花の時期だ。このトリオの72年のハンブルク公演(本盤)を、ECMの若き総帥マンフレート・アイヒャーも耳にしていたに違いない。

『ハンブルク72』を耳にして、何よりも驚かされるのは、ここでのピアニズムの端々が翌年の『ソロ・コンサート(ローザンヌ/ブレーメン)』に直結していることだ。

ジャレットの『フェイシング・ユー』と『ソロ・コンサート』の断層。スタジオ盤のショートピース集と、長尺のコンサート収録という違いではない。このいずれもジャズ史に燦然と輝く2作の間の跳躍。

『ハンブルク72』公演時、ジャレット27さい、ヘイデン34さい、モチアン41さい、意外と年離れてるな。フルート吹いたり(ポスト・ドルフィーでも標榜したかったのだろうか?)、ソプラノ・サックスも吹いてみたり、当然のオーネット・リスペクトを披露したり、と、70年代のジャズ・シーンに果敢と挑戦する新しいピアニストとしての気概を感じさせている。十数年後にピアノ・トリオの革命を果たすスタンダーズの片鱗もここには無いが、60年代フリージャズを止揚する気概に三者は満ちている。三者それぞれに道は拓かれていたことを、2014年に聴く私たちは知っている。

ここに記録されているのは、ジャズ史に対する挑戦者としてのジャレットの勇姿だ。

『フェイシング・ユー』と『ソロ・コンサート』をつなぐミッシングリンクを耳にした。ますは、それを指摘して本盤のレビューとしたい。この録音に内在する多くの果実はほかにもあるはずだ。

本盤における「ソング・フォー・チェ」。これまで聴いたことのない若々しさに、新しい像が結ばれるようなヴァージョンの演奏となっている。