DiaryINDEX|past|will

| 2013年04月28日(日) | 右手のママと左手のパパは黒くて堅い拍子木になっていた |

しっかりとした木造の小学校の体育館を前に進んで、右側の階段からステージにのぼると、凪いだ海になっていた。

9さいのぼくは、両親と手をつないで、右はママで、左はパパだった。ママは太っていてもうすぐ赤ちゃんが生まれるから、ぼくたち3にんでいられるのは今日まで。パパはまだ白石の自宅で毎日日本ハムの試合を観るのを生きがいにしているから、2年前に菊水の病院で末期がんで苦しんで死んでいったママとこうして右手でつながっているぼくと、75さいになって生きているはずのパパを左手にして、ぼくは死者の側にいるのか生者の側にいるのか。

ママが「まさのり、スーパーに行って魚を買わないとね」と、海の上をシュルシュル3にんのまま進んでゆくので、ぼくたちはそういう存在なのだとちょっとだけ安心する。

サハリン島のテルペニア湾、北海道に向いているハサミ状の最初の半島ではなくて、その上のハサミ状の大きな湾。海の上を進んでいると、足の下に時折サンマとかイカとかスズキが顔を出している。「いや、これを獲ってしまうとお金はかからないけれど、ぼくたちは浮力を失ってたちまち溺れて凍り付いてしまうから、やっぱり岸辺のスーパーに行かなければだめだ」と、ぼくはふたりに話している。

岸壁に近づくとそこに市がたっていた。氷下魚(コマイ)ばかりが売っている。売っているおじさんおばさんは10にんくらいいるのに、客はぼくたちだけだった。

すぐに食べられるお刺身になっていないとだめなんだ、ごはんもなければいけないし、それにここにはお醤油とおろしたわさびも無いのではないの?ぼくたちには住む家もないし、お茶碗もおはしも持っていないのだから、と、売り場のおじさんに抗議するように話していたら泣きたい気持ちになってきた。それにぼくはここでこのふたりの子どもをやっているわけにはゆかないのだ、ぼくは父親であって練馬での生活がほんとうのぼくなのだ、と、焦ってきたら右手のママと左手のパパは黒くて堅い拍子木になっていた。

そんで、目がさめた。駅前のスーパーに行って刺身を買ってきた。

四谷三丁目喫茶茶会記に歩いてゆくと、店の前のライトバンの後ろにギタリスト平井庸一が立っていた。おおー、心の友よー、ジャムセッション知っていたら来たのにー、元気だった?、ちょいと痩せた?と握手した。また近々。

サックス奏者の藤原大輔とあいさつ。はじめましてじゃないよー、ほら、Phatが日曜日の渋谷の路上ライブやってて、アウトゼア編集長の末次安里と、今では菊地成孔のプロデューサーの高見一樹と観に行って、藤原さんにインタビューしたでしょ、あん時藤原さんはジャレットのアメリカン・カルテットがバックボーンだとか言っていて、あれから13年?いつのまにリディアン・クロマティック・コンセプト・インストラクター?なつかしいっすねー。出まかせ言ってんなー。出まかせだったのー?こないだも13年ぶりのひとと会った、今月はそういう月なのかー。かかか。

へええ、池田さんはアウトゼア誌を知ってるの!楽しみにしていたのー!そんなのきくの何年ぶりだろ。あれはね、いーぐるに出入りしていた時分に後藤さんから渋谷メアリージェーンに行ったほうがいいと言われて、そこで福島哲雄店主やら元JAZZ誌編集長杉田誠一やECMセクション稲岡邦彌と遭って、その頃はリュックにCD4・50枚持ち歩いていたジャンキーだったから、杉田さんが「ジャズの雑誌作るんだけど新譜を6枚書いてくれ」と言われてねー。創刊号はどこの本屋でもレコード芸術とスイングジャーナルと平積みになっててさ、札幌の四プラ近くの本屋でのまぶしい光景は忘れられない。

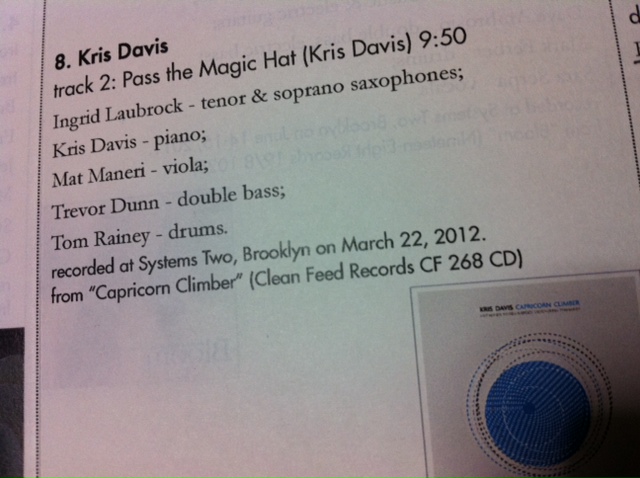

画像は、タダマス9でわたしがもっともぞぞけが立ったトラック。

女の子3にんだ。サックスのイングリッド・ロウブルックの進化が聴けるキラーチューンだ。