| 2015年04月30日(木) |

遍路二日目(第8番熊谷寺から第11番藤井寺まで) |

○「第6番安楽寺から第8番熊谷寺まで」5.4Km

○「第8番熊谷寺」次札所まで2.4Km

○「第9番法輪寺」 次札所まで3.8Km

○「第10番切幡寺」 次札所まで9.3Km

○「第11番藤井寺」 宿の民宿吉野まで0.5Km

歩行距離:21.4Km、歩数:36,807歩 宿泊:旅館吉野

安楽寺の宿坊で6寺30分から朝食を頂ました。食堂の席は昨日と同じで東京からの女性遍路の桑島さんと南さんと一緒でした。この後南さんとは遍路道・札所で何回かお会いしました。

昨日第7番の十楽寺の参拝を済ませて置いたので今日は十楽寺は素通りです。十楽寺山門前を通って第8番の熊谷寺に向かいました。宿からは5.4Kmの距離になります。天気が良くて朝日と澄んだ山村の空気が美味しいので非常に気持ち良く歩くことができました。しかし5Kmを休憩無しで歩くと流石に足に負担が大きいようで左膝当たりに痛みを感じ始めました。左足は踵に爆弾(骨棘の腱への悪影響)があるので注意しなければならのです。昨日「アミノバイタル」が非常に有効だったようなので早速一袋飲みました。これが聞いたかどうか膝の痛みは1時間後位には解消しました。

山の中腹にある第8番熊谷寺は予想外に空いていたので順調に参拝できました。次の第9番法輪寺までは熊谷寺から下り坂なので直ぐに着きました。法輪寺の手前の休憩所可愛らしい子犬(黒のレトリバーで生後2ヶ月ぐらいでしょうか)が放し飼いで飼われていました。非常に人懐こいので近くに行って写真を撮りました。店のおじさんにに名前を聞くと「きゅうちゃん」だと教えてくれました。第9番法輪寺から貰われてきたのだそうです。これから第9番札所のマスコットになるのではないでしょうか。

第10番切幡寺は法輪寺から西に行って再び山腹まで上ることになります。この寺に行き着く手前の333段の急な階段は非常にきつかったです。参拝客用の駐車場はこの下にあるので車で遍路している人も歩かなければなりません。山の中腹にある寺は行くのは大変ですが、この時期里山では「ウグイス」が既に非常に鳴き方が上手になっていて競うように長く続く鳴き声に癒されます。

切幡寺から下った辺りで12時になったのでお昼を食べる場所を探しました。街道沿いに大きな「うどん屋」がありましたが今日はうどんはやめて置くことにしました。というのも昨日の昼に街道沿いの「うどん屋」に飛び込みそれほど美味しくなかったのでした。遍路道沿いにある小さなスーパーで弁当でも買おうと入ったところ店内の隅で一人の遍路さんが接待受けていました。スーパー入り口近くに小さな接待コーナーが作られていてそこでお茶を出していました。私も「稲荷寿司」と「ブルーベリーパン」を買ってお茶のお接待を頂くことにしました。

スーパーのおばさんは稲荷寿司にはお茶、パンにはコーヒーだといって作ってくれました。有り難くお受けしました。接待場所にはお友達だというもう一人の「おばさん」がいました。このおばさんが店を出て行った後にお店のおばさんが話してくましたが、その出て行った「おばさん」は切幡寺の麓の「うどん屋」の方でうどん屋を営んでいた方なのだそうです。ご主人が亡くなりうどん屋さんを止めたのだそうですが、90歳になるおばあさんとの二人暮らしだとのこと。そういえば切幡寺から降りてくる辺りで看板があるものの営業をしていない「うどん屋」さんがありました。

このスーパーの入り口の横には「ねこ餌場」があります。そこにひどい皮膚病の三毛猫が食べ物を貰って食べていました。店のおばさんの話によると、息子さんがネコ好きでよく猫を保護してくるのだそうです。そういう話が伝わってスーパーの店には不心得な人がいて捨てネコを置いていくと文句を言っていました。息子さんがインターネットで買ったという猫の皮膚病の薬が置いてありますが、その薬はあまり効いていないようです。非常に悪性の皮膚病ののようで三毛猫はやせ細っていました。この小さなスーパーは「十川商店」という商店でした。

第10番切幡寺から第11番の藤井寺までは9.3Kmの長丁場です。吉野川沿いに広がる徳島の平地を横断することとなります。途中で吉野川を渡ります。「十川商店」から藤井寺までは8Km以上あるのですが、手頃な休憩場所がなかっため結局休まずに歩いてしまいました。途中に吉野川の河川敷をあるくコースがあるのですが、ひろい河川敷をマイペースで大きな声でカンツーネの発声法を練習しながら歩きました。周囲は広い河原で歩行者はほとんど居なく、500m位の間隔でお遍路さんが歩いているだけでした。山ではウグイス、河原ではヒバリが鳴いています。

遍路道に掛かっている有名な「川島橋」を通過しました。この橋は川の水量が増した時には水没する橋です。水没しても水の抵抗が少なくなるように欄干・手摺はありません。水没して押し流されてしまうよりはベターだという考え方なのでしょう。藤井寺では私が参拝を始めた直後に大規模な団体遍路2組が到着しました。添乗員の方が「納経帳」を山ほど抱えて納経所へ急いで行きました。これは暫く時間がかかると思い、参拝を中断してベンチで休むことにしました。団体遍路の方は大勢で声を合わせて「般若心経」を唱えるのでその横で別にお経を読むことは殆ど困難です。休んでいると団体遍路は暫くして居なくなり境内は驚く程静かになりました。それからゆっくりと参拝しました。

この日の宿は藤井寺からほど近い「民宿吉野」です。場所が便利ということに加えて、歩き遍路のことを良く知って営業しているようです。例えば部屋には目覚まし時計が備えられています。奇麗な洗濯機・乾燥機が備えられています。夕・朝の料理は美味しいです。町からは離れていますが自転車を貸してくれます。私も自転車を借りて町のローソンまで買い物に言ってきました。歩くより自転車の方がずっと楽だということを改めて実感しました。

| 2015年04月29日(水) |

遍路一日目(第1番霊山寺から第7番十楽寺まで) |

○「1番霊山寺」次札所まで1.4Km

○「寄道ドイツ館」往復1.5Km

○「2番極楽寺」次札所まで2.6Km

○「3番金泉寺」次札所まで5.0Km

○「4番大日寺」次札所まで2.0Km

○「5番地蔵寺」次札所まで5.3Km

○「6番安楽寺」次札所まで1.2Km

○「7番十楽寺」安楽寺へ戻り1.2Km

歩行距離:20.1Km、歩数:36,433歩 宿泊:安楽寺宿坊

昨日の夜10時新宿駅西口のバスターミナル発の夜行バスで徳島に移動しました。徳島のバス会社の「海部観光」が運行するデラックスな夜行バスを利用しました。乗客一人一人に個室のついた「超」デラックスタイプではないのですが、3列座席ですから隣人とのアームレスト争いの懸念はありません。座席間隔も広く運行中は各座席にカーテンが降ろされるので殆ど個室感覚です。

偶然かも知れませんが感心したのは「乗客」のマナーの良さです。乗り合わせた乗客は物音を全くたてませんでした。鼾も、寝言も、歯軋りも無し。耳に入ってくるのはバスのエンジン音とタイヤの音だけです。携帯呼び出しも無し。これはスマートフォンが普及したせいでしょうか。朝までしっかり眠れました。

乗務員のサービスにも大変感心しました。乗務員は二人はあたりまえですがその気配りには驚きました。私の席は運転手の直ぐ後ろでしたが、運転手と控え運転手が声を殺して小さな声で話し合っている様子がわかります。運転は非常に上手でアクセルとブレーキの使い方に細心の工夫していることがわかりました。スピードの変化・カーブの曲がりなどについて乗客への影響を最小限に抑えていることが分かりました。

途中二カ所のサービスエリアで休憩がありました。深夜のサービスエリアは長距離トラックと夜行バスで賑わっています。ほぼ定刻の朝6時過ぎに徳島駅前の「海部観光駐車場」に到着しました。ここは朝からシャワーが使えます。ここでは歯を磨くだけにしました。JR徳島駅はその駐車場から直ぐ近くでした。徳島駅からは高特線各駅停車で「板東駅」まで移送します。連休の始まりなので遍路客で混んでいると思ったらそうでもありませんでした。そういえば夜行バスでも「遍路」と思われる乗客はいませんでした。

JR板東駅に着いたのは7時過ぎですが小雨がぱらつき始めていました。でも菅笠を付けるだけでOK程度の振りでした。この雨は午前中には止み午後からは少し蒸し暑くなりました。板東駅から程近い第一番札所の霊山寺は予想外にお遍路さんは少なかったです。連休には団体客が押し寄せるという情報をネットで調べてあったので少し拍子抜けでした。団体客が多いと納経しもらうのに時間がかかるので、少し余裕を持った遍路計画を立てていたのですが、納経で待たされることは殆どありませんでした。一番の霊山寺から二番の極楽寺に向かう途中で朝の散歩をしている地元のおじさんと世間話をしたところ、このおじさんから徳島市に関する多くの情報を教えてもらうことができました。このおじさんの話を以下に記載しておきます。

①徳島ドイツ人収容所跡。おじさんのすすめもあって「ドイツ人捕虜収容所跡」と「第九記念館」を外から見学してきました。ベートーベンの指揮しているブロンズ像が立派でした。徳島の人達がドイツ人捕虜に対して非常に暖かく接したのでドイツ人捕虜も心を開いて親しい住民と捕虜の良い関係ができあがっていたようです。それがドイツ人捕虜楽団によるベートーベン第九の演奏に繋がったとのことでした。

②徳島では特有のサトウキビが生産されていて、そのサトウキビから「和三盆」(わさんぼう)という砂糖がが作られている。遍路道沿いにこの和三盆の工場があると話してくれました。実際にありました。また第4番札所「大日寺」の手前の「愛染院」という小ぎれいな寺で接待を受けたのですが、そこのコーヒー用の砂糖が和三盆でした。庵を管理されている女性が「和三盆」だと教えてくました。普通の砂糖より高価なのだそうですが、遠くから来る遍路への接待にわざわざ「和三盆」を置いているとのこと。このような気配りのあるお接待には感動します。

③徳島は「藍」の産地でもある。藍に関するおもしろい場所も遍路沿いにあるとのこと。ありました。

④「讃岐男と阿波女」ということばがあるとのこと。讃岐は雨が少なく平地も少ないことから嘗ては讃岐の男が阿波に出稼ぎに来ていた一生懸命働いたので、讃岐の男は働き者という評判ができたようです。阿波女は阿波踊りを見ればわかるとおり美人が多いということらしいです。

今日は第一番から第7番までの札所を参拝しました。小さい声ではありますが般若心経を本堂と大師堂で唱えました。般若心経に慣れている方が大きな声で唱えている時に便乗して一緒に唱えると調子が分かってきます。

今日の宿は「第6番安楽寺の宿望」です。寺の方の話では29人も宿泊でいつもよりは少ないとのことでした。外国人9人の団体が入っているとのこと。夕ご飯の時に隣になったので、少し話を聞いてみました。国籍はバラバラのようでした。ベルギー、ドイツ、ウクライナ等々。何が共通なのか聞いてみたら「ベルギー語」を話すことだそうです。不思議な団体でした。彼ら休暇を利用して日本にやってきたとのこと。長崎、広島、徳島(遍路)、京都、高山、白川郷、東京を観光するのだそうです。

夕食後の「安楽寺」の「夜のお勤め」に参加させていただきました。宿坊に泊まるからには修行として「お勤め」をすることが重要な行事となります。この「お勤め」が大したものでした。まず「お勤め前」の準備があります。筆記用具のある部屋で「納札」に住所・名前など必要事項を記入します。次に供養したい人の名前を短冊に書いてこれを「楠木の枝」に結びます。更に木札に「願い事」を書きます。これと準備された蝋燭が立てられたコップを持参して「お勤め」が始まりました。

まず本堂でお参りです。住職の声に合わせて「般若心経」を唱え、その後に薬師如来の真言、弘法大師の宝号を唱えます。この場所を移すのですが、本堂の横の部屋には人工の川が流れています。ここに先ほどの「蝋燭の立っているコップ」を流します。もちろん蝋燭に火を付けて。ゆらゆら流れる蝋燭の火は幻想的です。先ほどの「供養したい人の札を付けた楠木の枝は川に作られた小さな島に指します。この「楠木の習慣」はこの地方の独特のもののようです。先祖供養の一種です。そして願い事を書いた木札は火が灯されている「護摩檀」で燃やされます。このあと阿弥陀如来の周りの「南無阿弥陀物」と唱えながら3周回って終了でした。何だかテーマパークに行ったような印象でした。外国人の方々も分からないなりに興味を持って参加していました。この宿坊では女性遍路の南さん、桑島さん、大阪から来ている先達の「浜口さん」と一緒でした。

日本の国際緊急援助隊のネパール入りが遅れているようです。今回の緊急援助隊輸送にあたっては自衛隊機を使わずに民間航空利用となりました。選ばれたルートは日本−バンコク−カトマンズのルートでバンコク−カトマンズ間はタイ航空機を利用したようです。

詳しく報道している朝日新聞のWEBによると、「国際緊急援助隊の救助チーム70人のほか、多くの国際NGOや朝日新聞記者を含む報道関係者を乗せて満席状態のタイ航空便は27日朝にバンコクをほぼ定刻通りに出発したが、ネパールの領空に入ると旋回を開始。燃料切れでインドのコルカタの空港に着陸した後、約2時間後に再出発したがコルカタに引き返した。その後同便はバンコクに戻り28日に再びネパールに向かう」。とのことでした。そしてその後毎日新聞で「カトマンズの国際空港の混雑で現地入りが遅れている日本の国際緊急援助隊の救助チームは28日午前、改めてタイ・バンコクの空港から臨時便で現地へ出発した。」と報道されました。カトマンズには日本時間の3時過ぎに到着したようです。

日本からネパールのカトマンズへは直行便は飛んでいません。武蔵浦和の「ガルーダ」のダンさん夫妻は広州経由の中国便でカトマンズへ帰省したと言っていました。中国経由の他にはタイ航空利用のバンコク経由、大韓航空利用の仁川経由、キャセイパシフィック航空とドラゴンエアを利用する香港経由があるようです。

しかし、そもそも今回の緊急援助隊輸送についてどうして自衛隊航空機を使わなかったのでしょう。大地震などの非常事態で空港が混雑している場合には、まず「民間定期便」の運行がストップすることは分かっていたと思います。また自衛隊機で飛んでいればカトマンズ到着はもっと早くなり混雑状態が激しくなるまえに着陸できたかもしれません。またカトマンズに着陸できなくてもインドの空港に着陸してカトマンズの空き具合をウォッチできたかもしれません。

地震発生から「72時間」がクリティカルな救援可能時間だと分かっていながら、このような事態になってしまった事は非常に残念です。日本の救援隊は地震発生から72時間(日本時間28日午後3時11分)には間に合いませんでした。この1日の「遅れ」は非常に残念です。

| 2015年04月27日(月) |

大阪都構想住民投票告示 |

大阪都構想に関する住民投票が告示されました。投票日は5月17日となります。今回の住民投票は大阪市民の有権者が対象です。都構想は2017年4月に大阪市を五つの特別区に再編し、現在の大阪市の仕事の中で教育や福祉などの住民関連業務を特別区に、都市計画やインフラ整備といった広域行政業務を府に移して大阪市を廃ししようというものです。

橋本代表率いる「大阪維新の会」が長年準備してきた地方行政改革が実現するのか、逆に住民から否定され「維新の会」の政治的影響力が大きく後退するのかまさしく天王山を迎えようとししています。大阪維新の会の橋本代表はこの住民投票で敗れた場合に「政治第一線から身を引く」と言う決意を表明しています。中央政界では阿倍自公政権の一人勝ち状態で「民主党」は全く頼りになりませんから、ここは中央政界活性化のためにも大阪維新の会には頑張ってほしいところです。

ところで、大阪都構想に大阪市民の賛同が得られた場合に次のステップとして、大阪市に隣接する市町村に特別区に参加するかどうかの意思確認がおこなわれるのだそうです。その対象となるのが「門真、堺、吹田、摂津、大東、豊中、東大阪、松原、守口、八尾」の10市です。「堺市長選」では特別市参加反対派の市長が当選していますし、昨日の統一地方選後半では有力な「吹田・八尾」で統合反対派の市長が選出されました。大阪維新の会ではまずは大阪市の住民の了解を取る付け世論の変化を待つ作戦のようです。関東からは高みの見物となりますが、今後の政界を占う重要な住民投票です。大阪市民の賢明な選択を期待します。

| 2015年04月26日(日) |

ネパールで大きな地震発生 |

25日ネパール中部で大きな地震が発生して1000人を超える死者と多くの怪我人が出ている模様です。ヒマラヤ登山ベースキャンプでは雪崩が発生し外国人登山客の多くが亡くなりましたし、ネパールを訪れていた外国人観光客にも多くの犠牲者が出た模様です。また世界遺産に登録されている首都カトマンズのヒンズー教寺院の幾つかが倒壊してしまった模様です。

ヒマラヤ山脈はインド亜大陸(インドプレート)がユーラシア大陸の下に潜り込む時にユーラシア大陸の地殻を持ち上げてできたのです。地球の地殻運動は今も続いていてインドプレートは北東方向に年に5cmずづ北に移動しているのだそうです。しかもインドプレートは他のプレートに比べて厚さが薄く移動スピードが速いのだそうです。従ってネパールの地表の下の断層には巨大なエネルギーが溜まっていたことが想定されます。

ネパールはヒンズー教徒が8割を占める国家ですが非常に親日国家として知られています。同じインド文化圏に属していても「顔形」が日本人に似ているからお互いに親近感があるのだと思います。スリランカとインドに住んだ経験からすると、インド人的(アーリア人)な顔をしたスリランカ人の多くが仏教徒で、モンゴル系の日本人に似た顔のネパール人の多くがヒンズー教徒であることには少し戸惑いました。

日本にあるインドカレー店の中にもネパール人が「インド・ネパール料理」として運営しているカレー屋さんが多いです。武蔵浦和駅にある「ガルーダ」もネパール人「ダンさん夫妻」が営むカレー店です。「ダンさん夫妻」は昨年後半にお母さんの病気見舞いのために久し振りにネパールに帰国しで日本に帰ってきてからそれほど時間が経っていません。「ダンさん夫妻」のご両親は田舎からカトマンズに出てきて暮しているとのことですが、今回地震で大丈夫あったのかどうか心配です。

| 2015年04月25日(土) |

新宿駅東口の新しい献血ルーム |

久しぶりに献血行ってきました。火曜日にネットの日赤献血センターページで事前予約した時には、土曜日の枠は池袋の二つの献血ルームは全て予約枠一杯。新宿東口の前からある二つのルームは一杯で、最近できた新宿東口駅前ルームだけに枠があったためにそこを予約したのでした。

新宿東口駅前献血ルームは新宿駅東口ミズホ銀行の入居しているビルの10階に位置しています。エレベータを探すのに少し苦労しました。新しいので非常に気持ちがよいのですが、最近改修された幾つかのルームと同じで少し趣味的過ぎると思いました。ルームの室内装飾・机・椅子などの設備は非常に凝ったものとなっています。つまりそこに余分な資金が投下されているように思えるのです。

基本的に現在の日本の献血制度は「献血者」はボランティアで血液を提供します。そして血液を入手した献血センターは各種検査をした上で、病院等へは販売しているという制度です。血液センターは血液の売り上げの中から血液センター運営・血液センター整備のための資金を確保しています。従って、献血者を集める献血センターはできるだけ献血者に資金が還元されるような配慮が必要だと思います。通常の土曜日の午後だとかなりの献血者で賑わい献血ルームですが、東口駅前ルームはガラガラという感じで、若い人があまり来ていないのも少し気になったところです。

献血センター設備でいうと各献血ブースにはテレビの代わりに「Ipad」が配備されていました。でもネットにつながっていないので全く意味のないものでした。担当してくれた看護師さんが「Ipad」は献血者に不評だと解説してくれました。待合室にもテレビが設置されていないので少し退屈してしまいます。飲み物供給設備やお菓子コーナーはほ他のルームと遜色ありませんが、献血終了者にたいするアイスクリーム提供がありません。こうしたことが若い人から敬遠されているマイナスポイントだと思えました。

善意で解釈すると新宿東口3つ目のルームは大人向けで、いつも混雑している既存二つにルームとは対照的に混雑させないような仕組みを考えたのかもしれません。もしそうだとすると「狙い」は的中しています。でもルームあたりの献血量が他のルームと比べて少なくなってしまえばそれはまた資金の無駄です。資金はもっとも効率よく活用して欲しいと思いました。

四国八十八霊場の遍路のルートを勉強しているのですが、四国遍路に似ていると思われるスペインの「カミーノ・デ・サンティアゴ(サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路)」について少し調べてみました。この道は世界遺産に登録されているものでテレビでもしばしば取り上げられる有名なものです。

四国遍路八十八箇所を一周する距離は1132.2Kmです。この長さは各札所の本堂の前を基準に計っていますので、本堂・太子堂の移動を考えると移動距離は更に長くなります。これに対しスペイン国内の「カミーノ(道)」の代表的な二本の道は、スペインのピレネー国境の町「ロンセスバージェス」から「サンティアゴ」に続く755Kmの「フランス人の道」、この道と途中で合流する別の出発点「ジャッカ」から出発する822Kmの「アラゴンの道」です。四国遍路もカミーノの日本の未知も踏破するには数十日を要します。但しカミーノがスペイン内陸部を通過していくことに対して、四国遍路は四国周遊なのでところどころで「海」が見えることは大きな違いだと思います。

道の暦史には不思議な類似点があります。「四国遍路道」は弘法大師が中国から帰国して四国の慣れ親しんだ各地の寺を修行の場として815年に確立したとされていて昨年が1200周年の記念の年でした。一方「カミーノ」の歴史は、813年に現在のサンティアゴ・デ・コンポステーラの地で聖ヤコブの墓が発見されたことが始まりなのだそうです。弘法大師が自分の生まれ故郷の四国に修行の場を作ったことに対し、12使徒の一人聖ヤコブはスペインで布教活動をした後エルサレムで殉教しましたが、その遺体が嘗ての思い出の国「スペイン」にもたらされ、埋葬されていた場所が「サンティアゴ・デ・コンポステーラ」なのだそうです。

ユーラシア大陸の東西の端で同じような巡礼が行われ、宗教に違いがあっても現代の巡礼者達が沿線の人々から暖かく歓迎される文化が残っていることに不思議な感動を覚えます。

| 2015年04月23日(木) |

アジア・アフリカ会議 |

「Asia-Africa Summit Marked by High-profile Absences」これはボイスオブアメリカのアジア・アフリカ会議の記事の表題です。日本では阿倍首相の演説や阿倍首相と中国の習近平主席のトップ会談の事が報道されていますが、60周年記念のアジア・アフリカ会議には各国トップの出席は少なかったようです。更に出席したトップのスケジュールもタイトなようで演説を終えると足早に帰国するパターンのようです。火曜日の行われたインドネシアの「ジョコ大統領」の基調演説には参加国のトップは誰も顔を見せず各国のトップ代理が臨席していたのだそうです。

そして中国の習近平主席、日本の安倍首相の演説のときには互いのカウンターパートは臨席していなかったのだそうです。阿倍首相は、意図的なのかスケジュールの都合で仕方なかったのか知りませんが、習主席の演説が終了してから会場に入ったのだそうです。そして中国の習主席はその安倍首相の演説が始まる直前に席を立って会場から離れたということです。各国首脳が物凄い過密スケジュールの中で動いているのですから仕方が無いのかもしれませんが、習主席・安倍首相の大国のトップがアジア・アフリカ諸国の前で大人気無い行動をするのはアジア・アフリカ諸国、主催国のインドネシアに対して失礼だと思います。演説でリップサービスしても「尊大さ」が見え見えの感じです。

そんな忙しいトップどうしが30分程度の短時間ではありましたが会談できたことは良かったのだと思います。阿倍首相は習主席との会談の成果を強調しますが本番はこれからだと思います。今回のジャカルタ演説の内容をアメリカの両院議員を前に行った場合にどのような反応となるかが最も注目されるところです。

今回阿倍首相は「Remorse」は表現しましたが、「Apologize」はしませんでした。安倍首相のこのようなトーンの演説にアメリカの反応がネガティブであれば8月15日のメッセージのトーンは代わってくるでしょう。また逆にアメリカが理解を示したからと言って、中国・韓国はアメリカには追従して受け入れるということにはならないでしょう。「Apologize」しても何か損になることはないのですからどんどん詫びれば良いと思うのですが。

敗戦70周年の年は既に四半期が過ぎました。首相メッセージの「言葉尻」の問題でうだうだしてないで、日本国・日本国民が今年何をするのか、風化しつつある戦争の記憶をどのように時代に引き継ぐのか。天皇陛下が年頭に触れた「満州事変以降」の歴史をどのように捉えるのか。有意義な70周年の年にしなければならないと思います。

21日未明まで行われた環太平洋連携協定(TPP)交渉は結局妥結できませんでした。今回は安倍首相の訪米を控えて交渉責任者(甘利TPP担当相とフロマンUSTR代表)どうしの折衝が行われましたが、おおかたの予想通り妥結には至りませんでした。日本政府の発表では今回の交渉で「二国間の距離は狭まってきた」とされています。しかしポイントの「日本のコメ市場の開放」「アメリカの自動車部品関税」問題における主張の違いは大きくで決着を先送りしました。

この日米TPP交渉で気になっているのは、交渉に先立って日本政府から発せられる「今回こそ決着」という事前の楽観的な観測情報です。昨年末の「年内妥結観測」もそうでしたが、いつも節目節目のトップ交渉で、嘗ての「大本営発表」のように「今度こそ成果があがる」というような情報がながされます。しかし「妥結できなかった」という事実から日本政府には「交渉に向けての非現実的な希望」があるように思えます。

それは、「自分達は妥協できる幅は少ないけれど、これまで粘り強く交渉してきたのでアメリカがそろそろ譲歩するだろう。アメリカが譲歩すれば今回こそ妥結可能だ」というものです。日本側に妥協する気持ちがあるのであればとうの昔に妥結しているはずです。米国も日本と同じように考えて交渉しているのであれば、この交渉妥結にはまだまだ時間がかかりそうです。コメ市場開放問題でいうと、日本側が5万トン程度の特別枠を設ける妥協案を検討したようですが、米国側には20万トンの要求を変更する余地はないようです。

果たしてどのような決着に向かうのか。時間とコストがかかりますが70数年前のように「戦争」になるよりはずっと「まし」です。それにしても世界の先進国どうしの貿易交渉で「関税障壁の撤廃」ができないとは情けない話ではあります。

ネットショップで注文していたキングジムの「ポメラ」が届きました。配送料込みで4600円と非常に安かったので四国遍路に持っていくために買いました。「歩き遍路」を成功させるためには、持っていく荷物を最小限に押さえることが大切になります。重い荷物を担いで1日数十キロ歩くことは余程体力のある人でないと無理です。中年初心者にとっては尚更大変なことになります。

しかし折角ですから歩きながら考えたこと・遍路で出合った事物などを記憶が新鮮なうちにメモしておきたいのです。そのためにパソコン・タブレット端末(電源込みで)を持っていくことはできませんので、最小限の記録装置としてこの「ポメラDM5」を持って行くことにしたのでした。このポメラは電池を入れずに「285g」、端4電池二本入れても300gと非常に軽量です。そして予想以上にしっかりした作りです。遍路の最中はオフラインとなりますが、毎日の日記は書いて行くことができ帰ってきてから日記帳にアップしようと思います。

因みに他の情報機器は、デジカメ(充電器込み)が350g、携帯電話(充電器込み)が160gです。ポメラと合わせて810gとなります。

| 2015年04月20日(月) |

難民船転覆で多数の犠牲者 |

18日土曜日地中海のリビア沖で難民を乗せた船が転覆して700人以上が死亡したと報じられました。救われた難民は27名だけだったということです。多くの難民は船下部の船室に閉じ込められていて脱出できなかったようです。アフリカの幾つかの国では部族対立あるいは宗教対立で内政が混乱して治安が不安定になり、貧困も拡大して他国に移民しようという人の数が急激に増大しているようです。

今回の船転覆で亡くなった人達・その運航業者の実態はこれから明らかになるでしょうが、「Human Smuggling 」(密入国斡旋業者)「Human Trafficking」(人身売買)の闇の犯罪組織が関わっているようです。混乱して暮らしいけない故国を逃れようと「Human Smuggling」と取引した難民が、悪質業者に騙されて「Human Trafficking」業者に食い物にされるケースが多いようです。

アフリカからヨーロッパへの密入国する場合の出国地は「リビア・チュニジア」となるようです。この中でも「リビア」はカダフィ政権が倒れてから真面な統治が行われていないので犯罪組織が野放しとなり悪事やりたい放題のようです。アフリカの他の国からの難民は陸路でリビアにやってきて、リビア国内の手配業者と契約してヨーロッパに旅立つのだそうです。

ヨーロッパ側はマルタ島(マルタ共和国)、ランペドーサ島(イタリア領でアフリカに最も近い島)等に上陸を果たすのださおうです。ランドペーサ島はシチリア州に属するため、ランドぺーサ島に上陸した難民はイタリアのシチリア州政府が管轄することになります。ヨーロッパに押し寄せる難民には「EU」が前面に出て救助・保護にあたっていますが、増加する難民の数に対して作が後手に回っているようです。「EU」としてはリビアの内政を一刻も早く立て直し、犯罪組織の取り締まり・難民のアフリカ大陸内での吸収を目指したいところですが、その目途はまったく立っていません。一方EU域内各国の国内世論は「難民問題」を非常に厳しく捉えているようです。中東・アフリカに近い「EU」は本当に深刻な問題を抱えてしまいました。

| 2015年04月19日(日) |

ジャパネットたかたのテレビショッピング番組 |

日曜の夜7時半過ぎですが、テレビのチャンネルを回したところ「ジャパネットたかた」のテレビショッピング番組が放送されていました。日曜夜のゴールデンタイムに「テレビショッピング」を放送して視聴率を稼げるのかしらと怪訝に思いつつも、紹介している「商品」がミズノのウォーキングシューズだったので引き込まれて見てしまいました。

「たかた社長」自ら登場するこの番組は「ジャパネットたかた」の商売方法が良く考えられていて商品の魅力を非常に明確に提示することに成功していたと思います。まずメーカとの太いパイプを構築してメーカの「強い思い」を感じさせる「商品に込められた技術」をしっかり紹介しています。もちろん素材・構造などメーカとタイアップした専門的なプレゼンが行われます。更には「ウォ−キング専門家」がしっかりと商品の有効性をアピールします。そして「たかた社長」が自ら商品のシューズを履いてウォーキングイベントにに参加してその履き心地をアピールしていました。

このウォーキングシューズは運動靴タイプではなくビジネスシューズに近いデザインでキチンとウォーキングをサポートする機能が組み込まれているのです。「たかた」はこの商品を通して中高年層にアクティブで健康的な生活を提案することに成功していました。普段運動不足でも毎日の通勤時とか買い物で少し遠回りして歩くとか「日常での歩行提案」をしているところが「ポイント」です。

そして「ウォーキングシューズ」のあとに紹介されたのが「タニタの体組織計」でした。この商品は単なる体重計ではなく、体重・BMI・体脂肪率・筋肉量・基礎代謝量・内臓脂肪レベル・推定骨量・アクティブ度などの身体の状態を測定できるという優れものです。タニタ食堂で有名になった「タニタ」の製品だけに「本物の健康志向商品」だとの印象を強く与えます。この商品についても非常に引き締まった身体つきの社長自ら測定する場面を挿入するし、もちろん健康管理についての専門的な医者のコメントが加えられています。

さらにこの商品では古い体重計の下取りをしてくれるという配慮を行っています。これはユーザにとっては体重計を買い替えることへの抵抗感を減少させてくれます。たかた社長が何度もコメントするように「家庭における健康管理方法を見直しませんか」というアピールは非常に時世にあっていると思いました。「タニタの体組織計」の後には「健康サプリメント」の紹介でも続くかなと思っていたら「サイクロン式電気掃除機」の紹介になりました。

杉山茂丸の「百魔」(正・続別冊)をさいたま市立図書館で購入依頼していたところ、メールで本が届いた旨の連絡がありました。借りていたCD・本の返却ついでに図書館に入って見た所、さいたま市立図書館で購入したのではなく、所沢市立図書館の蔵書を借用してきたものが届いたのでした。正・続2冊でそれぞれ大部なのですが、まず「正」を借りてきました。

この「百魔」と言う本は怪人「杉山茂丸」が明治・大正期の人物評伝です。その内容に関しては読んだ人しか分からない圧倒的な感銘を受けるものです。最初に取り上げられている人物が杉山と同郷の「頭山満」であることからこの本が尋常ではない内容を含むことが想像できます。

これまで「百魔」は最初大正15年5月に講談社(当時は大日本雄辯会)から出版され、昭和63年に講談社学術文庫から上下ニ冊に分割されて文庫化されました。この文庫版は現在でも入手可能です。この文庫版で原書から幾つかの勝手な変更がなされているということで批判されていたものです。私はこの文庫版を借りてきて読みました。その後2006年に「書肆心水」から正続一体で861ページ・価格8500円という本格的な単行本が刊行されましたが、あまりに大部のため敬遠されていたものです。そして今年1月同じ「書肆心水」から「正・続」分割版が出版されました。漸く読むのに手頃な大きさの本が出版されたので、「買って欲しい」というお願いをしていたのでした。

届いた単行本「百魔(正)」活字はそれほど大きくないものの非常に読み安く、活字が非常に小さくしかも印刷状態の悪い文庫本とは比較になりません。そして杉山がかなり難しい漢字を使い、当て字なども多用しているところにひらがなで「ルビ」が振ってることはありがたいです。私とすれば「さいたま市立図書館」でもぜひ買い揃えて欲しい本ではあります。

| 2015年04月17日(金) |

会社の池のカルガモが産卵、しかし・・・ |

昨日の朝、会社の池の浮島に作られているカルガモ産卵用の巣にカルガモの卵がありました。卵は5つぐらい見えるのですが、卵が見えるということは親が卵を抱いていないからなのです。池には4羽のカルガモが泳いでいるのですが、この4匹には卵を抱く様子が感じられません。そして池の外に2羽のカルガモがいました。この二羽が池に降りて浮島に近づこうとすると、前から居る4羽のカルガモが攻撃して追い払っていました。

私の推測は2羽のカルガモが卵の親達で、こちらのカップルが4羽のカルガモの留守の空きに卵を産んだというものです。しかし卵を温めようと浮島に近づくと4羽のカルガモに追い返されてしまうという構図になっているのです。4羽は団結していて外の二羽の池に降りようものなら泣き声を発して追い掛け回すのです。暖めるべき親の居ない無防備な卵は孵化が難しいでしょうし、カラス・ヘビなどの格好の餌になってしまいます。

昨年は数羽の雛が孵化しましたが結局一羽も育つことが出来ませんでした。多分カラス・へび・猫に襲われたのだと思います。卵を孵化させても多くの敵がいるというのに、孵化する前から同じカルガモが苛めている様子は非常に悲しいものがあります。弱い動物は団結し敵から子供たちを守ることができれば子孫が繁栄すると思うのですが、実際には「縄張り争い」の方が優先してしまいます。今年もカルガモの卵・雛には厳しい現実が待ち構えているようです。

| 2015年04月16日(木) |

音楽配信がCDを凌駕 |

昨年2014年の世界の音楽ソフト販売ですが、デジタル配信がCD(レコード含む)を初めて抜いたのだそうです。国際レコード産業連盟によると、売上高はデジタル販売売上高が68.5億ドル、CD・レコードが68.2億ドルだったそうです。そのデジタル配信については「Itune」のような「楽曲買い方式」ではなく、定額制の聴き放題のサービス(ストリーミング)が主流になってきているのだそうです。アップルは昨年秋に大容量音楽ソフトの格納が可能な「IPodクラシック」の生産を中止しました。音楽は持ち運ぶものでは無くいつでもネットから配信される時代になっているようです。

しかし私はというとまだ旧式の「IPod」を使っています。家にある嘗て購入したCDコンテンツは殆どMP3やAACで圧縮した形でハードディスクに入っています。持っていないCDについても駅前にできた図書館のCDライブラリーから聞きたい曲を借りてきてハードディスクに入れますし、どうしても聞きたいものはまだCDを買います。クラシカル音楽は古い音源が発掘されますし、CDにするにあたって新たな技術で音質の改良がなされることもあるので昔の名演を新鮮な音で聴くことが可能となってきています。日本ではまだCD販売が主流で音楽ソフト販売の8割を占めているのだそうですが、CDショップのクラシカルコーナーは相変わらず魅力的です。

嘗てクラシカル音楽を聴く時にはCDのジャケット解説を読み、興味にある曲の場合には「スコア」を見ながら聞いたものです。レコード時代からの伝統でCDのジャケットデザインは演奏される曲と演奏家の組み合わせの象徴として重要な意味を持っていました。音楽ジャケットはその時代の特色や演奏家のスタイルを色濃く反映したものとなっていてとても魅力的なものがあったと思います。最近はあまり凝ったものはないように思えます。こうした音楽CDの付加的な「おまけ」が全て無くなって、音楽がネットから流されるだけで消えてしまうという世界は楽しみが限定的で私には馴染めないような気がします。まだまだ私の音源保存用ハードディスクには新しい曲がどんどん増えていきそうです。

| 2015年04月15日(水) |

カンツォーネコンサート予約 |

殆ど毎年のように来日し全国各地で公演を行っていた団体に「ウィーンの森バーデン市オペラハウス」と「イタリアナポリターナ楽団」があります。「ウィーンの森バーデン市オペラハウス」は来日すると東京での公演は行わずに物凄い強行スケジュールで日本各地を回っていました。このオペラハウス招聘は「小林さん・小杉さん」という二人の日本人が地方でも上質のオペラ公演を実現することを目的に尽力していたようですが、日本でのオペラブームの成熟を背景に招聘者の高齢化もあってか(想像です)2013年を最後に来日していません。

イタリアナポリターナ楽団のカンツオーネ公演は歌手二人と小編成オケをリーダの「サンドロ・クトゥレーロ」さんが率いる音楽集団(一座)で大型観光バスの演奏者全員が乗って日本を駆け回ります。こちらは2015年公演が7月に決まりました。今回は埼玉県内の公演がないので休日の「横浜公演(横浜みなとみらいホール)」のチケットを確保しました。

日本のオペラブームはかなり成熟してきたと思います。新国立劇場の演奏水準は年々上がり、来日オペラハウスはよほどしっかりと準備して公演しないと新国レベルに達せずに、今や名前だけでは高額チケットが売れない時代に来ていると思います。もっとも新国の公演は主役級を外国人歌手に頼ってのことではありますが。有名どころのオペラハウスが引っ越し公演すると舞台装置の移動・演奏家の移動などが大変なので地方公演が行える状況にはありません。そうした状況下においては「ウィーンの森バーデン市オペラハウス」の公演は意味があたっと思いますが、ロシア・東欧のオペラハウスが同じような活動を定着させているので「ウィーンの森バーデン市オペラハウス」の役割は終わったのかもしれません。更に敢えて言うと日本の観客が聞きたい演目はプッチーニ、ヴェルディ作曲のイタリア語オペラが中心です。モーツァルトにしても主なオペラはイタリア語です。そうした活動を継続するのであれば「イタリア」で音楽家を集める方が安上がりのはずであり、ウィーンで器楽奏者を集めるのは分かりますが、オペラ声楽家はイタリアで集める方が余程楽だと思います。

そういう観点からすると「イタリアナポリターナ楽団」が日本で人気を博している状況には、同様な活動を「オペラ」に拡大するという方向性が有望な市場としてあり得ると思います。ローマ、フィレンツェなどの観光都市では毎夜、小さなオペラアリアコンサートがあり、簡易な舞台のオペラ公演も行われています。観光客がオペラを楽しむためには必ずしも有名なオペラハウスに行く必要はないのです。人気のあるオペラを敢えてイタリア人以外で聞く必要はありません。「イタリアナポリターナ楽団」の声楽家は音楽学校でしっかり声楽を習った歌手なので、カンツォーネと同じくらいオペラアリアは得意でしょう。オペラ全曲ではなく、オペラの一場面抜粋のような形で公演は出来るはずです。カンツォーネコンサートでは日本語字幕はありませんが、オペラの抜粋程度なら字幕も必要ないと思います。そのような日常に近い形のオペラ鑑賞はオペラファンの裾野拡大に役立つと思います。

| 2015年04月14日(火) |

アンナ・ネトレプコの番組 |

12日日曜日の深夜NHKBSのプレミアムシアター放送を録画しておいた「アンナ・ザ・グレート」と2014年ザルツブルグ音楽祭の歌劇「イル・トロヴァトーレ」(半分)を見ました。NHKBSプレミアムシアターではオペラを放送するのは久し振りでした。昨年暮れもそれまで恒例だった年末オペラ放送もなかったので、2014年から就任した新しいNHK会長の方針なのかなと訝っていたところでした。この日の放送は前半の「アンナ・ネトレプコ」のドキュメンタリーとネトレプコがレオノーラを歌った「イル・トロヴァトーレ」とネトレプコ尽くしでした。

アンナ・ネトレプコは2011年暮れのスカラ座「ドンジョバンニ」のドンナ・アンナ、2012年ザルツブルグ音楽祭「ラ・ボエーム」のミミあたりを頂点に、それ以降その体形が少しづつ「スリム」になっているように見受けられました。若い頃の素晴らしいプロポーションに戻ることは無理としても、今の雰囲気なら病弱で死んでいく役でもOKです。

一方その声はふくよかな身体が豊かな響きをもたらしているのだと思いますが「深さと幅広さ」が増して、一般的なソプラノとは大分趣の違う分厚い「ソプラノ」です。その声・キャラクターからアルトの役も十分できそうな雰囲気です。ドキュメンタリーではネトレプコが小さい頃から「オペラスター」の素質を開花させていたことを紹介していました。客受けするネトレプコの舞台上でのダンスは昔から得意だったようです。番組ではネトレプコの「ポジティヴさ」「運の強さ」を強調していましたが、「ソプラノ歌手」としてのネトレプコがどのような訓練を受けどのような勉強をしてきたのかもう少し知りたかったです。

このドキュメンタリーは2014年ロシアで制作されたようです。番組の最後の方でネトレプコは2013年に離婚し、今後は長男を育てることと音楽活動に専念すると告白しています。プライベート生活の整理がついたネトレプコがレパートリーを増やし(体重は落して)、世界のオペラ劇場で更に活躍してくれることを期待したいと思います。

後半の「イル・トロヴァトーレ」は非常に斬新な演出にビックリすると同時に上手い方法だと感心しました。舞台はルネサンス期の絵画が飾られた美術館の一室となっています。絵画はボッチチェッリやラファエロの名画が飾られているのですが、その何枚かがオペラの配役に擬せられています。タイトルロールの「吟遊詩人」の姿はボッチチェッリの自画像だと思います。またレオノーラに擬制した女性肖像画は目立つ場所に掛けられています。

非常におどろおどろしい筋語りは、美術館のガイドがツアー客に説明する「絵」の説明として語られます。そして説明員・美術館の警備員に扮していた歌手が突如、ルーナ伯爵、レオノーラ、アズチェーナに早変わりしてオペラのストーリーが展開していくのです。このオペラの特色を上手く活用した演出です。「イル・トロバトーレ」の舞台は15世紀初頭のスペインだそうですが、舞台上のルネサンス絵画だけで15世紀の雰囲気を醸し出していたと思いました。舞台道具といえば「絵」と美術館鑑賞客用のソファーだけです。

ネトレプコの声の深さとアズチューナ役のマリー=ニコル・ルミューの演技力が圧倒的です。ザルツブルグ音楽祭のネトレプコ出演オペラでは「椿姫」「ラ・ボエーム」と演出が「?」で評判が良くなかったものが続いただけに「イル・トロヴァトーレ」ではセンスの良さが光ります。オペラ後半を見るのが楽しみです。

冒険小説・ミステリー作家「船戸与一」の小説「満州国演義」が、今年2015年2月に第9巻『残夢の骸)』が刊行されたて完結したのだそうです。週間新潮に連載され、それが単行本となって2007年4月に第1巻が出版されてから約8年越しの完結ということになります。戦後70周年の今年に完結した記念碑的な作品だと思います。図書館から第1巻を借りてきて読み始めました。

9巻もの長編小説なので今年中に読み切ることが出来るの少し心配です。というのも文庫本ではなく単行本なので持ち運びが大変だし、嵩張るため満員電車の中では読めそうもないからです。新潮社は電車通勤サラリーマン読者のために出来るだけ早く文庫化して欲しいと思います。

この小説を知るまではあまり馴染みがなかった「船戸与一」ですが、ネットで調べたら「ゴルゴ13」の原作者だということ分かりました。「ゴルゴ13」ならある程度読んでいます。ゴルゴの思いも寄らない難題解決法だとか、奇抜なストーリー展開にはずっと感心してきました。その「船戸与一」なら「満州国」の創設から消滅までの非常に広範でダイナミックな世界を面白く描いてくれると思います。歴史の評価が確実に定まっていないこともあってか「満州国」を描いた決定版的な「読み物」がなかっただけに期待しています。

四国遍路準備のための宿の予約を少しずつしているのですが、幾つかの民宿が廃業しているために予定していた行程を変更せざるを得ない場面にぶつかります。廃業の理由の多くは運営者の高齢化です。札所と札所の距離が長い区間では、野宿を敬遠する場合(年配遍路は野宿は敬遠するでしょう)には民宿に頼るほかありません。

元々遍路宿は非常に経営が不安定です。冬場は遍路客が減って閉鎖する宿がありますし、そもそも遍路客の数が増えているのかどうかわかりません。また、遍路に対して「接待」する文化がありますから、遍路客相手の宿代を「値上げする」ことは難しいものがあります。そうした厳しい環境下でもこれまで遍路宿が維持されてきたのは、宿を運営する方々の善意と遍路文化を守ろうとする気持ちが大きかったのだと思います。しかし山間部の僻地の民宿では後継者を育てることは非常に困難であり、運営者の高齢化の進行は食い止めることが出来ないようです。

四国八十八箇所遍路の場合には、山間部の宿として欠かせない場所にある民宿が少なくありません。そうした民宿が閉鎖されてしまうと、歩きの四国遍路は益々困難となってしまいます。今後も民宿が減っていくとなると、これまでとは違った遍路の形が求められてくるのかもしれません。これまでのような遍路文化を長く守っていくために、民宿運営を上手く世代交代していく解決方法が求められています。

| 2015年04月11日(土) |

サンジョベーゼのワイン |

サンジョベーゼの美味しいワインがありましたので記録しておきます。二本とも千円以内で買うことができるので非常にお得です。

右のボトルはトスカーナ州の「カラピア−ノ」というブランドです。ホームページによるとこのワイナリーの建物は1500年代のフィレンツェのメジチ家の建築家によって作られたもの非常に貴重なものであるようです。ワインの製法も昔風の作り方を守っているのだそうです。この「サンジョベーゼ」を飲んでまず気付くのは「渋み」です。果実味と渋みが上手くミックスしていると思いました。洗練されたスマートなワインではなく非常に素朴なワインです。ワイナリーはフィレンツェの西の丘陵地帯「ランポレッキオ」にあるとのことです。

左のワインはエミーリア・ロマーニャ州の「サンジョベーゼ」から作られたワインです。ネット情報によると2011年2月に国際ワイン品評会「ベルリン・ワイン・トロフィー」で「金賞」を獲得したワインだそうです。金賞受賞だけあって非常に洗練されていると思いました。「カピアーノ」と対比しながら飲むと非常に面白そうです。味わいは「サンジョベーゼ」種らしく非常にフルーティで飲み安いです。エミーリア・ロマーニャ州はトスカーナ州の北に隣接する州でトスカーナと並んで美味しい食材が豊富な州です。そういう地域の葡萄ですから間違いはないと思います。

暫く南部イタリアの「モンテプルティアーノ」「ネッロ・ダボッラ」「プリミティーヴォ」等のワインを飲むことが多かったのですが、サンジョベーゼでこれだけ美味しくて安いワインが手に入るのであれば選択の幅が更に広がります。中部イタリアのワインは南部ワインの「明るく陽気な感じ」に比べて、若干ですが「真面目さ・堅さ」が入るような気がします。日本の気候・風土にはそのほうが合っているかもしれません。

| 2015年04月10日(金) |

天皇・皇后パラオ訪問 |

天皇、皇后両陛下がパラオを訪問され、第二次世界大戦の激戦地「ペリリュー島」で戦没者の慰霊をされました。一泊二日の強行日程だったようです。日本からパラオまでの飛行機は民間のチャーター機が使われたそうですが、パラオでの宿泊は海上保安庁の巡視船「あきつしま」が使われたそうです。ペリリュー島への移動はヘリコプターで行かれたのでヘリポートのある巡視船が便利であったということです。

巡視船に宿泊してまで「ぺリリュー島訪問に拘った天皇・皇后両陛下の平和に向けた行動には「執念」のようなものを感じます。皇后陛下はいつものように常に天皇の直ぐ後ろで天皇をそっと支えていらっしゃいます。お二人が相当固い決意をされていると見受けられます。昭和34年に結婚されたお二人ですが昭和天皇から「先の大戦での戦没者慰霊」のことをしっかり教えられたに違いありません。

今年は戦後70周年ですが天皇陛下のお気持ちには80周年・90周年を恃むお気持ちはないでしょう。若い皇室のメンバーにそして日本国民に対して昭和天皇から引き継いだ「教え」を暗黙で示されているように思えます。これからも第二次世界大戦の激戦地をできるだけ多く慰霊し、「過去」としっかり向き合う姿を示していくことでしょう。

その観点からすると天皇陛下には「時間が足りない」との思いがあるかもしれません。「靖国神社」に自ら参拝するような環境にはありません。第二次世界大戦で最大の被害を被った中国、そして日本に併合されて日本軍の一部として戦争に参加した韓国、この二つ隣国に対して天皇陛下が訪問できない状況も天皇には残念なことだと思います。そうした状況を打開できないでいる「政治」は、嘗て「戦争を始めた頃」に比べて進歩しているのかどうか考えさせられます。

今日の東京証券所取引所の日経平均株価は「19937.72円」で終わり、「2万円」の直前まで買い進められました。日銀金融政策による継続的な通貨供給で「円」は120円近辺で推移していて、輸出分の利益が自動的に膨れ上がり日本の代表的輸出企業の業績は黙っていても好調に見えます。更に政府の指導なのでしょうが、年金基金を始めとする「公的ファンド」の運用が「日本株比率」を増やし株価を下支えするので、外国人投資家には非常に魅力的に映っています。これまで何度か「2万円」に近づいては反落してきました。果たして明日はどうなるのか。

安倍首相の狙いはこうした官製株高環境下において「第三の矢」を放って、企業の意欲を本格的なものとして景気回復に持って行きたいところでしょうが果たしてそうなるでしょうか。現在の成長市場分野が「介護」「医療」などの高齢化対策市場であることが気になります。高齢者がお金を持っている時代は成長もするでしょうが、これが長続きしどんどん拡大することは在りえないと思います。高齢者向けの福利厚生は「若者」が拠出しているので若者の負担が大きくなるだけだからです。「夢」のある研究開発ができていないのではないかと思われます。

内戦が激化して治安維持が困難になっているイエメン国内に在留していた日本人1人が、中国艦船によって移送されて隣国オマーンに無事非難到着したというニュースがありました。これに対して菅官房長官は次のようにコメントしました。

「中国政府より、現地に滞在する中国人を通じて邦人旅行者に(艦船による退避の)申し出があり、本人が受け入れることを決めた。日本政府として、中国政府に輸送の働きかけや要請は行っていないが、中国政府の申し出・対応で移送が可能になったので謝意を示させていただいた。」

邦人安全確保の役割を担うイエメンの日本大使館は、既に2月15日に一時閉館され、当面カタール大使館内にで一部業務を継続することになっていました。そして退避と同じタイミングで在留邦人に対して「退避を勧告します。渡航は延期してください」との危険情報を発出しました。また、イエメンに滞在されている在留日本人に対しては直ちに同国から退避するよう「強い勧告」が」ありました。今回中国船で退避した日本人が2月15日以降どのような理由でイエメンに滞在していたのか分かりませんが、日本政府がその存在を把握していたのか、どうかはっきりしません。

イエメンではシーア派の反政府武装組織「フーシ」の侵攻によって首都サヌアが制圧されました。これに対し3月26日に隣国のサウジアラビア(10ケ国連合)が首都サヌア等に対する空爆を開始しました。空爆は3日間続き一旦中断しました。3月28日には批難していたイエメン大統領が隣国サウジアラビアに脱出し亡命政府のような形となってしまいました。

サウジアラビアの空爆を受けてイエメン国内の全ての空港の民間航空機の発着は一部のチャーター便を除いて運行が停止されました。この状況下においてイエメン国内に多くの在留中国人を抱えていた中国大使館・政府の対応は以下のようなものでした。空爆の始まる直前に中国ミサイルフリゲート艦の「Weifang」「Linyiの2隻と輸送船「Weishanhu」の合計3隻がイエメン近海に派遣されていました。空爆が中断した3月29日にこの3隻によって中国人避難作戦が開始されということです。

3月29日の最初の退避作戦では122人の中国人と中国企業の二人の外国人をアデンからジプチに「Linyi」によって移送しました。30日の作戦ではアルホダイダから449人の中国人と6人の外国人を「Weifang」で移送しました。「Linyi」は30日に再びアデンに戻り225人の外国人移送作業に就きました。これは10ケ国からの要請の基づく作戦であったようです。

この後3月31日には「Linyi」が24人の中国人・14人の中国大使館職員・45名のスリランカ人をアルホダイダ港からジプチに移送しました。31日には「Weishanhu」船が中国人9人と日本人1人を乗せてアルホダイダからオマーンに到着したのだそうです。この一連の作戦で中国人629人、外国人279人がイエメンから移送されました。

日本政府としてはいち早く大使館を閉鎖し「強い退避勧告」を発出して「日本人」を危険地帯のイエメンから退去させた積りだったと思いますが、政府の退避勧告に従わない「日本人」はいるものです。サウジアラビアの空爆開始でイエメンから出国する飛行機は運航停止されていますから、もし日本政府が「日本人」の存在を知っていたら何らかの措置を講じていたと思います。それは自ら救出に行くかあるいは他国の救出作戦に助けてもらう方法となります。

菅官房長官が「中国政府に輸送の働きかけや要請は行っていない」と発言したことは、日本政府が既に当該日本人の救出作戦を開始していたか、あるいは「日本人」の存在そのものを知らなかったかのどちらかです。もし後者であれば日本政府の情報収集能力が劣っていたことになりますし、前者であれば日本の救出作戦のタイミング・スピードが中国政府の作戦より劣っていたことになるでしょう。何れにしても「中国に要請していない」という発言は日本政府の非常に鈍い危機管理体制を如実に示しているようにしか思えません。日本政府は余分なコメントを付け加えずに素直に感謝しておくべきでした。

| 2015年04月07日(火) |

アジアインフラ投資銀行 |

中国が設立を主導している「アジアインフラ投資銀行(AIIB)」創立メンバーの参加申し込みが3月末で締め切られました。最終的な参加国は50か国以上と報道されていますが、実際に申し込まれたのは35か国で、現段階で申し込み申し込み中の国・地域が23か国以上あるようです。西側先進国もアメリカ・日本を除いて参加の意向を示しています。日本はアメリカに追随して創立メンバーへの参加を見送るようです。

現在、この種の公的な国際金融機関には「世界銀行、IMF、アジア開発銀行」があります。世界銀行は本拠がアメリカにありアメリカ人がトップを占める慣行です。ADBはマニラに本店がありますがトップは日本人が就く慣行です。「IMF(国際通貨基金)」には欧州出身のトップ(専務理事)に就く不文律があります。米・欧・日本が主導する3組織は基本的に西側先進国の価値観をベースにして運営されています。

「IMF、世界銀行(世銀)、アジア開発銀行(ADB)」があるのに「AIIB」を作る理由はある程度明らかです。これまでの西側主導の国際金融に対して発展途上国からは不満がありました。発展途上国の通過は常にドルに対してインフレ気味になる環境がありました。外貨借金の返済には大変苦労するのです。そうした環境を知っている中国が経済力を背景に自らが主導する国際金融秩序を確立しようとしているのだと思います。

スリランカに住んでいるときには現地で世銀・IMF・アジア開銀に対する不満をしばしば耳にしました。端的に言うと債務を負った国は西側先進国の「モノサシ」で内政が干渉されるのです。様々な指標でモニターされ、望ましい方向に進んでいないと厳しく勧告されます。一方で自力で「テイクオフ」することは非常に難しいのも現状です。中国の経済発展が殆ど自力ここまで来たことは非常に珍しい例です。政治体制は横に置き、中国が自らの経済発展の経験を発展途上国に伝授し、更にはアメリカに代わる巨大輸入国となって周辺国からどんどん輸入するとすれば十分に機能すると思われます。

中国国内の不正・腐敗が酷いことから、中国の「AIIB組織運営が不透明」という指摘がなされますが、世銀・ADBの資金が発展途上国の独裁者にピンハネされたり、貸した資金で作られたインフラが使われなくて無駄になったりした例は沢山あると思います。ここは中国の提案に世界がこぞって賛成し、中国のお手並みを見ることがベターだと思われます。

| 2015年04月06日(月) |

上野東京ラインが便利です。 |

「上野東京ライン」の開通で「さいたま⇔横浜」の通勤が非常に楽になりました。「湘南新宿線」以上の効果があったと言えると思います。湘南新宿線は中途半端であったという気がします。というのも高崎線・宇都宮線の列車では「湘南新宿線」へ乗り入れる電車が少なすぎました。池袋−大崎間は「埼京線」と同一の線路を走るために本数が増やせないのだと思います。

今回の「上野東京ライン」開通でこれまで「上野止まり」だった電車の殆どが東海道線乗り入れとなったことの効果が大きいと思います。朝の通勤電車(南行き)では「東京駅」で降りる客が大変多く、赤羽根から乗車すると「東京駅」で座れる場合が殆どです。東京から乗ってくる利用客には申し訳ない気がします。夕方の通勤電車(北行き)では横浜で殆ど座れますが、横浜で座れなくても次の「川崎」で座れることが多いです。東海道方面は横浜・川崎など神奈川県北部の都市から通勤で通っている人が意外に多いことが分かりました。

「上野東京ライン」開通で影の薄くなった「湘南新宿線」ですが、これから「東京臨海線」への乗り入れを狙うと面白いと思います。先月までの春休み期間には高崎線・宇都宮線でディズニーランドへ行くと思われる子供達が非常に目立ちました。湘南新宿線・臨海線・京葉線でディズニーランドに直接いけるようにすると便利だと思います。そしてその代わりとして埼京線の一部を横浜方面に乗り入れることとすれば、埼京線の利用価値もあがります。私の通勤はもっともっと楽になります。

お遍路の道具として「お線香」は欠かせないものです。四国の八十八霊場巡礼では一箇所の霊場本堂に参拝して「線香3本」あげるとして合計264本必要になります。本堂に加えて「太子堂」にもお参りするとその倍必要になります。我が家には母の葬儀に頂いた線香が沢山残っているのでそれを活用しようと考えています。

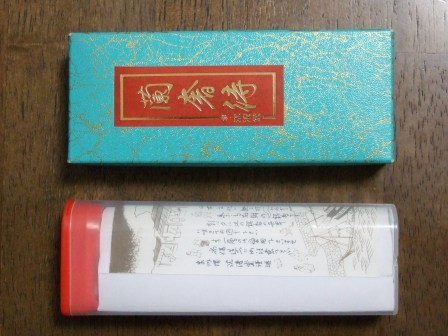

しかし仏壇にしまって置くのではなく道中持ち歩いて、参拝するお寺で少しずつ取り出すという作業は大変面倒です。衝撃で線香が折れてしまったり、雨で濡れてしまったりしては困ります。そこで考えたのが「線香ケース」です。発想として「マーブル・チョコレート」のケースは良いのではないかと考えてスーパーのお菓子売り場に行ってみました。残念ながら「マーブル・チョコレート」の箱は通常サイズのでは小さいし、大型のものは大きすぎました。

ところが「マーブル・チョコレート」の近くに明治製菓の「チョコベビー大型」が置いてあり、大きさはずばり線香の長さにぴったりでした。しかもプラスチック製なので雨にも強いです。早速ひとつ買い求め中身は妻と二人で処分しました。そして線香ケースとなったのが下の写真です。このケースは元は「チョコレート」の甘い香りがしていましたが、今は「お線香」の甘い香りがしています。

| 2015年04月04日(土) |

ウォーキングシューズ購入 |

「ウォーキングシューズ」を買いに出かけました。朝から「北戸田イオンモールのスポーツショップ」「武蔵浦和のオリンピックの靴売り場」「武蔵浦和マーレの東京靴流通センター」の3件を回りました。ずっと同行してもらった妻は大分疲れてしまいました。

「ウォーキングシューズ」選びは「自分の足にあったものを買う」ことが大原則ですが、本の情報には「厚い靴下を履きインナーソールを利用するので大きめの靴を買うこと」とか「靴の性能は価格に比例する」といったことが書いてあるので専門店から探し始めたのでした。しかし結局分かったことは、高級ブランドの靴には「幅広タイプ」の靴は殆どないということです。最近の若い人達の足は非常にスリムでそういう足に合わせて靴がデザインされている可能性があります。

最初のイオンモールのショップでは足のサイズを測ってもらいました。その結果は左足は「長さ24.1cm、幅10.1cm」、右足は「長さ23.9cm、10.3cm」でした。測定したのは午前中ですが朝散歩に出て8000歩くらい歩いているので十分酷使して膨らんだ後の足の大きさです。このデータで明らかなように私の足は「長さは大変短く、足幅は普通より大分大きい」というものです。従って標準の形をした靴では大きめの靴を買わない限り足が入らないのです。「大き目の靴」で自分に適した靴を探しましたが、全くといって良いほど程ありませんでした。靴下を二枚重ねにして試着してみるのですが、足幅が適当な靴は靴のつま先が大分余ってしまいました。

結局最後に寄った「東京靴流通センター」に「5E」という運動靴があり、これを試したところ適度な大きさであったためその靴を買ってきました。靴大きさのJIS規格には「A、B、C、D、E、EE、EEE、EEEE、F、G」の10種類あるそうです。多分「5E」というのは「F」のことだと思います。殆どの靴サイズが「EE、EEE」なのだそうでF、Gなどの大きさの靴は殆どないようです。最近になってこうした珍しい大きさの靴が出始めたようです。こうした珍しく幅広な靴に出会えて良かったです。

会社の庭の桜が丁度満開を向かえました。横浜港に近く風が強いので会社の桜は横浜市内にしては開花は遅いほうです。暖かい日が続いて丁度週末に絶好の花見タイミングとなりました。今日は風が少し吹いてはいましたが桜の下での花見がありました。

会社建物の直ぐ近くが花見会場となるため、料理の準備・トイレなど花見をするために必要な設備は完璧に揃っています。更に言うと料理の上手な方が何人も居て、大きな寸胴ナベもそろっているので宴会の料理は本格的なものとなります。また「バーベキュー奉行」的な方もいますので強い「炭火加減」で美味しいバーベキューを楽しめるのです。こうしたスキル・設備は「船」を運行している会社の強みです。

アルコールについても一家言持つ人が多く美味しい酒・焼酎が揃うのですが、今日は何と「十四代」を飲む機会に恵まれました。さすがにバランスが高いレベルで取れていて本当に美味しい酒だと思いました。また終戦時の海底線敷設船遭難で縁のできた北海道増毛町の蔵元「国稀」の酒もありました。この蔵元は日本最北端の蔵元で非常にすっきりしたお酒を造っているのです。花見の宴はやはり日本酒が合っていると思いました。

夜8時過ぎの武蔵浦和駅ですが、定期券売り場は昨日も今日も大混雑でした。行列に並んでいる人達をみると「新社会人」らしい人達が多かったです。朝夕の通勤電車でも新社会人らしい人が乗っています。まだ学生気分が抜けないらしく、朝の混雑する通勤列車のマナーに慣れていない人がいて、列車内の一部が異常に混んだり、駅での出発が遅れたりする場面にぶつかります。マナーとしては以下のような例が非常に迷惑で、列車が遅れる原因になり多くの乗客が迷惑します。

○列車の奥が空いているにも拘らずドア付近陣取って「瓶の栓」みたいになって奥への人の流れを遮る人。

○特定の駅で降りる客が、その駅の階段に近い特定のドアに沢山乗っていることを知らずに、ドア付近に固執して降りる客を邪魔する人。

○降りる駅に着いた時に、列車の奥からゆったり降りてきて、混雑しているドア付近で降りられなくて困っている人。「降ります」と言う声も聞こえないほど小さい。

○満員電車が到着しドアが開いたときに超満員の列車になかなか乗り込もうとしない人。

今年2015年は空海が816年に高野山に密教道場を開いてから1200年目にあたります。高野山の真言宗総本山の金剛峰寺では開創を記念する法会が行われるそうです。

弘法大師空海は774年に現在の香川県善通寺市に生まれました。空海は15歳で京都に出て勉学に励む機会を得ました。空海は非常に優秀であったので将来を有望視されたようですが、19歳の時に俗社会の勉学に疑問を感じて仏教修業活動にはいったのでした。生まれが四国ですので空海は四国各地に修業の場を求めました。空海が修行に励んだ四国の代表的な寺院88箇所が「四国八十八箇所霊場」として今でも修行の場とされています。

10年間の修行の後804年31歳の時に空海は遣唐使に選ばれて唐で仏教を学ぶチャンスを得ました。この時の遣唐使仲間には「最澄」がいますが、最澄が都で既に有名な僧であったこととは対照的で、空海は全く無名の僧でした。なぜ空海が遣唐使に選ばれたのか良く分かっていないようです。

空海は唐の都長安で密教を勉強しましたが、仏教修行と同時に唐の進んだ土木技術や薬学などの実利的な学問も幅広く学び取ったようです。806年2年間の勉学を終えて空海は帰国します。当初の留学期間が20年だとされているところを2年で帰ってきたのでした。空海は唐で学んだ仏教学問、その他の実学を一刻も早く日本に持ち帰って日本に役立てたいと考えたのだと思います。10年余りの日本での仏教活動の末に空海の密教が日本に役立つと認められ、高野山を下賜されて密教道場を開くこととなったのでした。

空海が高野山に密教道場を開設することに先立って、815年に四国の空海にゆかりのある寺を「四国八十八ヶ所霊場」として定めたとされています。従って「四国八十八ヶ所霊場」は高野山金剛峰寺に先立って昨年開創1200年を迎えました。

ということで2015年は空海関連で賑やかですが、全く個人的な巡り合わせですが私は今年還暦を迎えます。以前から還暦記念に何か有意義なことをしたいと考えていたのですが、折角の巡り合わせなので空海の修業の道をたどる「四国八十八ヶ所霊場遍路」に取り組んでみようと考えています。会社の休みを利用して何回かに分けて四国の八十八を巡ってみたいと思います。ということで今年の日記にはへ四国遍路関連記事が多くなると思います。エイプリルフールにならなければ良いと思っています。

|