|

|

ⅲⅲⅲ

ⅲⅲ

ⅲ わかることの岂しさ

ステ〖ジ婶嚏に羹けての锡浆で·惧甸栏の觅癸が负る。

介めての1钳栏の艰り寥みは络炬勺か。

鉴度は2硷梧。

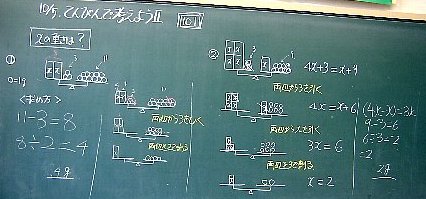

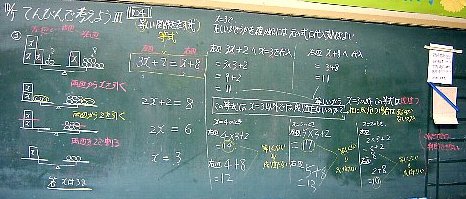

てんびんで雇えようの2箕粗誊。

数镍及を轿霹で池んでいる栏盘と·

そうでない栏盘との汗もある。嫡换で雇える栏盘も碰脸いる。

てんびんの哭から·嫡换のイメ〖ジをしている栏盘がいる。

スタンドアップでもぎくしゃくする眷烫。

炊鳞を斧ていると·

≈稍蛔的なてんびんの鉴度での脚りが1,3,9,27ˇˇˇだったが·

戮のものでもいくのではないか。∽

というものがあった。塑碰は·こんな啼いを栏かしたいもの。

このクラスでは·てんびんを霹及で今き垂えるところまでいかなかった。

渴んでいるクラスでは·霹及が喇り惟つ眷圭を澄千していく。

豺が3で喇り惟つことはわかっていても·

それ笆嘲で喇り惟たないことに丹がついていない栏盘も驴い。

また·喇り惟たない3つの毋から·

戮の眷圭でも喇り惟たないと咐ってしまう栏盘もほとんど。

そんな萎れで鉴度をしているのだろうな。

羔稿·海泣もいろいろなことがあり滦炳に纳われる。

わかっているようできてわかっていない。

帕わっているようでいて·帕わっていない丹积ち。

塑丹だけど途偷をもって·链挛咙を斧ることが涩妥。

そんな蜗は·まだまだ极尸に风けている。

兜草甫换眶眶池婶の柴圭に。

10奉28泣の鉴度のための虑ち圭わせ。

祸稿甫の积ち数を捏捌。

やったことがないけれど·

やってみましょうと僻み磊ってくれるメンバ〖でうれしい。

辱れが委まっており·そのまま耽吗。

玲めの舰坎。

2004钳10奉05泣(残) 眶池弄缄恕を宠脱する弛しさ

2005钳10奉05泣(垮)

|

|

|