| 2008年11月30日(日) |

心に残ったお話…「愛馬の励まし」より |

今週は、12月にも突入だし、

季節的にも、どんどん寒くなっていくし、

それに、このところ、寒々しいニュースが多いので、

本から見つけた、心があたたまるようなお話を

紹介したいと思います。

今日のお話は、

鈴木秀子さんの本からの紹介です。

鈴木さんの本は、どの本も、

心があたたまる、心がきゅんとするような

お話がいっぱい書かれています。

今日紹介する本は、短めのお話が35ほど

書かれている小さな本ですが、おすすめの本です。

クリスマスのプレゼントなどにもいいと思います。

「幸せに気づく時間(とき)」

鈴木 秀子著

さて、今日のお話は…

「愛馬の励まし」

(142P〜145P)

北海道のある農家の話です。

それまで馬で田を耕していたのですが、

機械を導入する必要に迫られ、

馬を手放さなくてはならなくなりました。

家族みんなでかわいがってきた馬です。

しかし、経済的に苦しく、

飼い続けることはできないのです。

「こんなによく働いてくれたのになぁ…

最後まで看取ってやりたかった、

本当に、ごめんな…」

馬が引き取られるまでの一週間、

家族たちは馬の体をさすっては涙をこぼし、

謝り続けました。

引き取り手が現われ、

馬を引き渡しました。

家族はみんな、立ちすくんで

馬に近づくこともできません。

すると、馬のほうから、

家族に近づいてきて、

空に向けて

大きくいなないたのです。

明るく大きな声でした。

その瞬間、家族たちは

心に太陽の光が差してきたような、

不思議な感覚にとらわれました。

この愛馬は、身をもって、

自分たち家族を助けようとしている……

そう感じたのです。

凛々しい姿は、家族たちが大地を踏みしめ、

困難に負けないよう力強く生きていくようにと

励ましているかのようでした。

父親が言いました。

「この馬はワシたちに、

勇ましく生きていくようにと

励ましているんじゃ。

しっかり生きていくことが、

この馬の愛にむくいることじゃ。

頑張ろうやな」

皆、うなずきました。

そのとき、馬の輝く目から

ひとすじの涙がつつと流れました。

そして、馬は去って行きました。

その後、家族の道のりは

平坦ではありませんでした。

それでも、一つ一つの困難を乗り越え、

今の力強く農業に取り組んでいます。

家族たちの心のなかには、いつも、

無償の愛を送ってくれた愛馬がいます。

つらいとき、苦しいとき、

愛馬の励ましを思い出すと、

勇気と生き甲斐が体に湧いてきました。

そして、厳しい北の大地でも

たくましく生きて行こうと

心に誓うのです。

〈ここまで引用〉

私は、この話を読んで涙がこぼれました。

心にとても残ったお話でした。

「馬さん、

ありがとう…」

そう思わずにおれませんでした。

何かが、誰かが、

無償の愛を与えてくれ、

励ましてくれる…

こう実感できることがどんなに

力強い生きる力となるか、

そんなことを考えさせられました。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月27日(木) |

余裕があるときにチャレンジしてみたこと |

今日は、ちょうど一ヶ月前、

(「余裕のあるときでないとできないこと」)

で書いた、栗ご飯をまたまた作った話だ。

栗ご飯は、栗をむく手間がかかるので、

気持ちも時間も余裕がないときでないとできない、

そんな料理の一つだと、私は思っている。

先日の3連休は、腰痛のために家にいたので、

時間があり、栗ご飯を炊いてみたのだった。

しかし、今回の栗ご飯は、

前回の栗ご飯とは違う。

どこが違うかと言うと、

見た目とか、味でなく、

栗のむき方が違うのだ。

友人が教えてくれた

「簡単な栗のむき方」で、

栗をむいてみたのだ。

このやり方だと、栗がつるりんと

むけそうだから、前回の栗の皮をむく

「栗くり坊主」を使わずにすむのだ。

栗くり坊主を使うと、手が痛くなっちゃうから、

とてもありがたいことだ。

そんなわけで、

この簡単な栗のむき方、を

実際にやってみることにした。

このサイトによると、

簡単な栗のむき方の手順はこうだ。

1. 沸騰した湯に、栗を入れて3分間茹でて火を止める。

2. 手で触れるくらいになったら、お湯から栗を

一個ずつ取り出し、丸い側にぺティナイフで

切れ目をいれて硬い皮をはがすようにむき、

渋皮をむく。

3.渋皮が残ったらナイフで削り取る。

これなら、簡単そうだ、と私はほくそ笑み、

たっぷりと鍋に湯をわかし、栗を入れた。

「3分ね、3分」

ゆでるのは3分だ。

そこで、キッチンタイマーをセット。

そして、栗たちをゆで、

きっかり3分に火を止めた。

どうやら、このまま、

手を入れられるほどさめるまで待つらしい。

ということで、手が入れられるほど、

20分ほど待った。

あまり栗が熱くても、むけないからね。

手が入れられるほどになったので、

いよいよむいてみることにした。

「よっし、むくぞ。

つるりんと、むけるか?」

私は、わくわくしながら、

お湯から栗を取り出し、ナイフを丸い方から、

さして、栗をむいてみた。

「どうだ?」

「ん?……」

「あれっ、つるりんとは

いかないね」

もうひとつやってみよう。

一つ目はうまくいかなかった。

栗が悪かったのかもしれない。

「どうだ?」

「おっ、今度は、少し

皮がむけそうだぞ」

2つ目は、少しだけ皮が

つるりんとむけた。

「うーむ…

これは、なかなか

サイトの写真のようにはいかないね。

簡単にはむけないね…」

むけない栗は、いつものように

ナイフで皮をむかなくてはいけない。

私は、むけない栗は、ナイフでむいた。

しかし、何個がむいたら、

そのうちの一つが、やっと

つるりんとむけた。

「お、できた、できた。

やっとむけたね〜

つるりん、つるりん」

と、とても嬉しくなった。

ほら、これが、つるりん栗と、

結局ナイフでむいた栗だ。

(右側がつるりん栗)

そして、なんとか、

最後までせっせと

無心で栗をむいた。

その結果…

こう結論を出した。

「そんなに簡単に、

つるりんとはいかないね」

結果的に、

つるりんとむけた栗と、

ナイフでむいた栗の比率は、

1:9くらいだったのだ。

もしかしたら、私のやり方が

悪いのかもしれないが、

(例えば、お湯をさます時間が

遅かったとか)

または、栗のよしあしとかが

あるのかもしれないが、ともかく、

うまくつるりんとむくことは

できなかった。

残念!

でも、ものは試しだし、

やってみなければわからないしね。

なんでも、チャレンジだからね。

というわけで、簡単に栗はむけず、

いつも通り手間がかかることとなった。

でも、なんだかんだと言いつつ、

楽しく栗を皮をむき、

おいしい栗ご飯を炊くことができたので、

とても満足したのだった。

でも、悔しいので、

もう1回くらいチャレンジしてみる予定。

少し、やり方を変えながら。

うまくいったら、ご報告します。

みなさまの中に、栗の簡単なむき方を

ご存じの方がいたら、是非教えてくださいませ。

よろしくお願いいたします。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月26日(水) |

「これから、大変だね…」と勝手に思ったもの |

先日の3連休は、遠出しようと張り切っていたけど、

季節の変わり目に、いつもひょっこりと出てくる

腰痛のおかげで、近場の買い物にしか行けませんでした。

最初の2日間は、天気もよかったので、

とても悔しくて、がっくり…

でも、身体からの「休め」の声なので、

いつもどおり、ゆったりと過ごすことに決め、

見そびれていたDVDを見たり、音楽を聴いたり、

たまっていた本などを読んだり、

家であたたかく過ごすことができました。

おかげで、すっかり痛みもなく元気になり、

連休明けから、ウォーキングすることができました。

よかったです。

ということで、今日は、

連休明けに見つけた、ほやほやの発見だ。

でも、発見したものは、

「あらあら、

これからが大変だね〜」

なんて、思うようなものたちだった。

誰もそんなことを思ってないと思うが、

腰痛上がりの私には、そんなふうに

思えてしまったのだった。

最初はこれだ。

それは、こんな通りにある

韓国料理のお店で見つけた。

この店は、ときどき、食べに訪れる、

小さな韓国料理屋さんだ。

なかなかおいしいのだ。

で、この店の前に、

こんなものたちが山のように

積まれていたのだ。

「おっ、すごい

白菜の量だね〜

そっか、キムチを

つけるんだね。

これから、大変だ、

腰が痛くなっちゃうね〜」

でも、キムチ作りは、白菜がおいしい

今の時期にやらなくちゃね。

この店のキムチはおいしいからね。

なんて思っていたら、店主が顔を出したので、

ちょっとだけ聞いてみた。

「これから、大変そうですね?」

「ああ、これを漬けるのに、

なんだかんだ、3日間はかかるね。

味が染みこんで、食べ頃は1週間後

くらいかな、来てみて」

なんて、言っていた。

みんなで手分けしてやるとか。

そうだよね、これだけの量だから。

どんな量になるんだろうね、できたら。

作るのは大変そうだけど、

作る楽しみ、食べる楽しみがあるから、いいね。

今度、食べにきてみよう、

きっと、おいしいぞ、

なんて、思ったのだった。

さて、この店を後にして、

裏道に入っていくと、今度は、

こんな道でまたまた見つけた。

ほら、こんなふうに、

車の出入りを開け閉めするところが、

ぐんにゃりと倒れていたのだ。

「あらら〜

どうしちゃったんだろうね、

これは、危ないね。

直さないと大変だ」

昨日、風があったけな?

それとも、出入りの車でもぶつかったのかな?

などと思い、近寄ってみると、

確かに、端のほうに傷はついていたけど、

これが、ぐんにゃりの原因かどうかは、

わからなかった。

下のレールからはずれているのかも、

なんて思って、ちょっと持ち上げてみたけど、

私などで、直せるような簡単さではなかった。

「人んちだしね、

直さなくてもね。

私がやったら、もっと

ぐんにゃりしちゃうかもね」

と思い、もちろん、

勝手に手を出すことはしなかったけど、

ぐんにゃりと道路にはみ出していて、

やや危険そうな感じだった。

夜になったら、もっと危険だね。

「早く直してもらいなさいね。

でないと、ますます、

ぐんにゃりとして、

腰砕けになって、

大変になっちゃうからね」

と、このぐんにゃりに声をかけてきた。

というわけで、連休明けに、

発見したものたちでした。

やっぱり、ウォーキングができると、

楽しいですね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月21日(金) |

世の中、そうそううまくいくもんじゃないね。 |

《お知らせ》

22日(土)〜25日(火)まで、お休みいたします。

どぞ、よろしくです。 <(_ _)>

さて、またまた昨日からの続きになります。

私は、ぎんなんがこんなに拾えたラッキーと、

でも、どうしてこれほどのぎんなんを

誰も拾わないのかという疑問を抱えながら、

せっせとぎんなん集めをしていた。

すると、そこに一組のご夫婦が

通りがかって、こんな話を始めた。

「おお〜すごい、ぎんなんの量だね」

「あら、ほんとだ、すごいわね〜。

毎年、このぎんなんはすごいわね」

どうやら、ここのぎんなんは、

毎年、すごいらしい…

私は、この会話を聞きながら、

そのご夫婦の顔を見た。

すると、ご夫婦は私をみて、

にっこりと笑った。

それで、私は、こう話しかけた。

「袋の予備がありますので、

もしよろしければ、

おとりになりませんか?」

すると、

そのご夫婦は、

こう言ったのだ。

「あ、いやいいです。

ここのぎんなんは

小さいんですよ」

「そうなのよ。

小さいのよ」

がーーん!!

ここのぎんなんは

ち・い・さ・い

のだ。

そうだ、そうだ、

私も何となくそうは思っていた。

でも、あまりの量にその小ささを

直視していなかったのだ…

ただただ量に喜んでしまって。

だから、このあたりの人は、

このぎんなんを拾わなかったのだ。

小さいからだ。

私は、この事実を突きつけられて、

ほうきとちりとりで集めて

ぱんぱんになった袋をしばし見つめた。

袋の中のぎんなんたちは、

満足そうにこちゃこちゃと

寄り添って、金色に輝いてはいたが、

確かに、確かに…

小粒っ子たちだった。

小・粒・だね…

ちっちゃいね…

だから、みんな

拾わなかったんだね。

そう実感した瞬間に…

このぱんぱんのたくさんのぎんなんを

後処理する手間と、その手間のわりに

小粒の小さいものしかとれないことに

かなりのショックを覚えた。

私が、袋の中をのぞいていると、

奥さんが、私の気持ちを察したように、

こう言った。

「その量だと、後処理に

大分かかるでしょう?

手がかかるのよね、ぎんなんは。

大変ですね」

「……

そうですね…

かかりますね…」

そう言うと、このご夫婦は、

立ち去って行った。

私は、ため息が出てしまった。

今までのラッキーなんて喜んでいた気分が、

いっぺんに吹っ飛んでしまったのだった。

そして、思わず、

ぱんぱんの袋の中の輝くぎんなんたちに

こう話しかけた。

「あんたたちが

悪いわけじゃないんだけど…

あんたたちは、

ちっちゃいんだね。

だから、こんなにいっぱいに

落ちているんだね。

もうちょっと大きいと

よかったね」

私は、力無く、ちりとりとほうきを

自転車カゴに戻し、ぎんなん拾いも

やめることにした。

そして、ずっしりと重いふくろを

持ち上げ、持ってきた袋で3重にし、

これまた、自転車のカゴに置いた。

どうしたものだろう。

これを全部、処理するのか…

大変な量だぞ…

そんなことをあれこれ考えながら、

家まで戻ってきた。

行きはよいよい、帰りはこわい、

って心境だった。

でも、ともかく、

どのくらいの小ささなのか、

いったん確認せねばね。

そう、自分を奮い立たせ、帰ってきてから、

ゴム手袋をはめて、ぎんなんの皮を

引き離す作業をはじめた。

そうそう、この作業の前に、

道路で、このぎんなんたちを

袋の上から、足でぐちゃぐちゃと、

踏みつけて、皮をとれやすくしておいた。

こうしておくと、皮がとれやすいのだ。

そして、その袋から、

一部を取り出して、手でもんで、

中のぎんなんの実を取り出した。

その実を、ちょっと前に拾ってきた、

ぎんなんと大きさを比較してみた。

すると、こんなだった…

どう思いますか?

ほぼ、実物大だ。

もちろん、右が、今日のぎんなんだ。

だいたい、1/2くらいの大きさだった。

これを見て、私は、全部の量を

取り出すことをあきらめた。

全部取り出す気力がすっかりなくなって

しまったのだ。

残念だね。

でも、仕方ないね。

せっかく拾ってきたのだが、

ほんの一部を取り出しただけで、

棄てることにした。

そして、キレイに洗い、

外にほすことにした。

大小入り交じっているぎんなんたち。

(もちろん、小が今日のぎんなん。

大は、この日別のところで拾ってきた

数少ないぎんなん)

そんなわけで…

大喜びではじまったぎんなん拾いは、

大きな落胆へと変わってしまった。

でも、私は、ちょっとだけ期待している。

昨年の経験では、大きいからといって

おいしいというわけではなく、

小さくてもおいしいぎんなんもあったのだ。

だから、もしかしたら、

この小さなぎんなんたちも、

「おいしい」かもしれないと。

そうあってほしいと。

そしたら、来年は、小さくても

また、拾おうと。

ということで、

ラッキーなぎんなん拾いの顛末でした。

世の中は、それなりのカラクリがあるんですね。

でも、味見をしてみるのが楽しみ。

すっかり干したら、食べてみます。

味がどうだったか、ご報告しますね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月20日(木) |

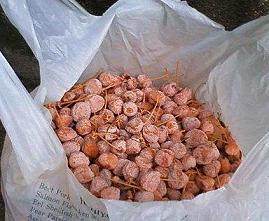

ラッキーだね、でも、どうしてこんなことが? |

昨日からの続きになります。

私は、誰かに拾われてしまわないうちにと、

それはもう、大急ぎ足で家に戻った。

しかし、そうして戻っても家にたどり着くまで

25分もかかってしまった…(かなり焦る)

家に入って、スーパーの袋を何枚か取り出し、

(ぎんなんはにおうから、何重かにしないとね。

それと、どのくらいとれるかわからないしね)

そして、こう考えた。

あのすごい現状からすると、

一個一個拾ったら、手間がかかる、

一気に拾うにはどうしたらいいか?

「そうだっ!!

ちりとりとほうきだ。

これを持っていけば、

一気にとれるぞ!」

この思いつきにすっかりわくわくし、

いつもの「ぎんなん拾いセット」に、

我が家のベランダで毎日使っている、

ちりとりとほうきを加え、

「新ぎんなん拾いセット」として、

現場に持っていくことにしたのだ。

「準備は、完璧だ!」

そして、歩くより、自転車だと決め、

自転車を引っ張り出し、

「新ぎんなん拾いセット」を

詰め込み、大急ぎでペダルをこいで

現場へと急いで戻った。

実際のところ、カゴに入れたはいいけど、

ちりとりとほうきのえが長くて、

カゴにうまく収まらず、

視界が悪くなって、いつのもように

飛ばせなかったけどね。

しかし、今は、

そんなことを言っている暇はない。

ともかく急ぎ戻らねばならない。

なので、必死でペダルをこいだ。

大丈夫か?

誰にもまだ拾われてはいないか?

あのぎんなんたちは、

待っていてくれるか…

どうだろう…

どきどき…

そして、

ついにぎんなん現場に

戻り着いた。

すると…

大丈夫!!

まだ、誰にも拾われては

いなかった。

ああ、よかったぁ!!

さぁ、こうなったら、

思い切り拾わねば…

自転車から降りて、袋をとりだし、

手袋をはめ、新ぎんなん拾いセットの

ちりとりとほうきをとりだし、

ぎんなんを集め始めることにした。

そして、ほうきでどんどんかき集めた。

ほら、こんなふうに。

ぎんなんは、とりきれないほど

広範囲にわたって落ちていて、

いくらでもとれるといった状態だった。

ほら、脇のここにも…

ぼたぼた

ぼたぼた

しかし…

ここで、ふと、

疑問に思った…

「どうして、誰も拾わないの?

こんなにたくさんあるのに…?」

「きっと、みんなぎんなんのにおいと、

皮をむく処理がいやなんだね、

だから、こんなにあっても

拾わないんだね…」

「でも……

このあたりにいる人なら、

拾ってもよさそうなのに…

なんで?」

この疑問が、私の中でどんどん

大きくなってきた。

こんないきなりの幸運に合うと、

どうやら、こんなことを考えてしまうらしい。

しかし、私は、この疑問を打ち消し、

せっせせっせと袋に、ぎんなんを詰め込み

15分ほどで、こんなにたくさん

ぎんなんを拾ってしまった。

しかし、まだまだ、

ぎんなんは山のように落ちている。

でも、これ以上拾っても、

後処理が大変だし…

どうしようかなぁ。

もっと拾おうか、

このくらいでやめにしようか…

しかし…

どうして、誰もこの

ぎんなんを拾わないのか…

拾いにこないのか…

などなどと、いろいろと

頭の中でいろんな思いが

渦巻いていた。

すると、そんなところに

一組のご夫婦が通りかかった。

そして、このご夫婦のひと言で、

私は、事実を一気に

知ることになったのだ。

この続きは明日書きますね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月19日(水) |

わぁ〜私のためにあるようだね、これは…やったねと思ったこと。 |

今日も秋の話だ。

秋と言えば、昨年も夢中になってやった

「ぎんなん拾い」…これですね。

昨年、拾う楽しさに目覚めて、

今年も拾うぞとはりきっていたのだ。

でもね、昨年は、

9月末〜10月初めに拾ったから、

それからすると、今年は大分遅いことになる。

昨年は、とても暑かったので、その分、

熟するのが、早かったのかもしれないが、

(真意のほどは分からない)

今年は、11月も半ば過ぎになった。

(昨年の話は→「ぎんなん拾い」)

しかしながら、

今年のぎんなん拾いは、

昨年拾った場所にいっても

あまり落ちてなくて、

今年は不作かも…

なんてややあきらめていた。

そう思いつつ…

あきらめの悪い私は、

昨年ぎんなん拾いをした場所を、

てくてくと歩き回っていた。

もちろん、

オリジナル「ぎんなん拾いセット」を

袋に入れて持ってね。

でも、やっぱり、今年は少なかった。

少しずつしか拾えなくて、つまらなかった。

なので、もう今年は、ぎんなん拾い、

やめようと思っていた。

そんなある日。

今日は、ぎんなん拾いウォーキングでなくて、

いつも街ぶらぶらのウォーキングで行こう、

と決めて、ぎんなんセットを持たずに家を出た。

だって、ぎんなんセットは、

持って歩くと、荷物になるし、

何となくあやしい感じになるのだ。

そして、家から少し離れた、

いつもは歩かない道に入ってみたのだ。

こんななんてことない道だ。

すると…

ぎんなんのニオイが

してきたのだ。

ぎんなんのニオイは、

なんといっても

目立つからね。

「あ、ぎんなんのニオイだ。

このあたりにもあるんだね。

どこだろう?」

と、上を見上げて、イチョウの木を確認すると、

少し先に大きなイチョウの木が何本かあるのが見えた。

「あ、あそこだっ!

このニオイからすると、

あるね、あるねっ」

などと、ぎんなん拾いセットを

持ってないにもかかわらず、私は走り出し、

大急ぎで、イチョウの木の下に向かった。

すると…

「ひぇーーーー!!

すごいよぉ〜〜

わぁーーーー!!

こんなに落ちてるぅ!!」

と、絶句するほど、

ぎんなんの実が落ちていたのを

みつけたのだった。

大きな道から、ちょっと入った

ところにそれはあったのだ。

ほら、こんなだ。

「ひゃ〜!

好きなだけ拾ってけって

感じだね、すごいね〜」

しかし、私は、このとき、

ぎんなん拾いセットを持っておらず、

袋も持ってなかったのだ。

袋がなければ、拾えない。

どうしたものか…

このまま、見過ごすか…

それとも、家にいったん戻り、

ぎんなん拾いセットを

持ってくるか…

でも、その間に、

誰かに拾われてしまったら…

どうしよう…

でも、これを見過ごすわけにはいかない。

こんな、私のために

落ちているようなぎんなんたちを

拾わないのは…罪だな。

などなど、頭の中でいろいろと考えた。

しかし、どう考えてみても、

きんなんたちは、私に

拾ってほしいと言っているように思えた。

そこで、私は決めた。

よっし。

ここはやはり家に戻り、

ぎんなん拾いセットを持ってこよう。

そして、このぎんなんたちを

いっぱい拾おう…

そう決めて、私は家に大急ぎで

戻ることにした。

誰かに見つかって、

拾われないように祈りながら…

そして、今度は、急ぐので、

自転車でこの場所に戻ってきたのだ。

新作の「ぎんなん拾いセット」を持って。

しかし…世の中、

そうそう、うまい話はないものだと、

この後、実感することになったのだった。

この話の続きは、明日書きますね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月18日(火) |

世の中、いろんなものがあるんだね、と思ったもの |

秋ですね〜すっかり。

秋になると、天気のいい日は、やっぱり

新宿御苑にふらりと行ってみたくなる。

先日も、行ってきたのだが、

本当にすがすがしくて、気持ちがすっと落ち着く。

今は、こんなふうに、

静かで美しい、秋のたたずまいを見せている。

ちょっと前は、秋の菊の花展があったので、

人がいっぱいだったけど、それが終わったら、

平日は、本当に静かになった。

新宿御苑はいつの季節も美しいけれど、

やっぱり秋がいちばん私は好きだ。

今度、この御苑の

「ガイドウォーク」(御苑内を案内してくれる)

に参加する予定だ。

秋の御苑の見所や、

秋に元気な植物たちを教えてもらおうと、

みてこようと思っている。

知らないことがいっぱいありそうだ。

とっても楽しみ。

さて、今日は、

そんな秋の新宿御苑もいいけど、

日常の秋の日もいいね、

って日にみつけた、またまた、

ちょっとした工夫に感心したものだ。

でも、今日は、植物ではない。

今まで、何年間もこのあたりを歩いているけど、

こんなものを今まで見たことが

なかったので、ちょっと感心したのだ。

それは、こんな道でみつけた。

「あれ、何かな?

棒みたいのが立ってるね」

近づいてみると、

こんなものだった。

「あ、ポストなんだ!

へぇ〜こんな形のポストも

あるんだね〜

はじめてみたね」

そう驚きつつ、もっと近づいてみると、

このポストには、なんと、

インタホーンもついていることがわかった。

小さなね。

どうやら、このアパートでは、

これから、連絡をするらしい。

この道路沿いしか、

設置する場所がなかったのかもしれない。

「ふぅーん……」

意味もなく…

妙に感心してしまったのだった。

かわいいというか、

おしゃれというか、

実用的というか、

工夫されているというか…

「世の中には、

いろいろなものが

あるんだね」

などと思ったのだった。

そして、そう納得しつつ、

こんなに目立って、

蹴飛ばされたり、

手紙をいたずらされたり、

ポストに何かを入れられたりしないのか、

などと、ちょっと心配になったのだった。

でも、このあたりは、静かだし、

もちろん、大丈夫なんだと思う。

今のところ、蹴られ跡もなかったし、

平和そうに見えた。

これからも、平和がいいね。

このポストの活躍を望む、

なんて思いつつ、またウォーキングに

戻ったのでした。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月17日(月) |

どんよりした日に見つけた、感心したもの |

さて、今日は、昨日に引き続き、

どんよりした日に見つけた、けれど、

今日は、

「ほぉ〜なるほど…

こんな手があったか…」

などと、妙に感心した方のもの紹介だ。

同じどんよりした日に見つけたものでも、

ちょっと違うぞ!って感じがしたのだ。

どんより→さわやかってとこまでは、

いかなかったけどね。

でも、

手がかかっているというか、

考えているというか…

よくぞ、ここまで…というか、

そんな感じを十分受けた。

それは、これだ。

塀の上に一列にきっちりと、

のっかっている植木たちだ。

昨日の植木たちより、ちゃんと

管理されているって感じがする。

それぞれが、とても個性的な、

形も鉢も、ばらばらだが、

ちゃんと、塀の上に一列に並んでいる。

私は、これを見て、

相当感心した。

庭がない都内ならではの、

塀の使用方法ではないだろうか。

もう、お気づきだと思うが、

一個一個の植木が、ちゃんと枠を与えられ、

(枠でいいのかな?)

しっかりと塀に止められているのだ。

ほら、こんなだ。

しかも、それぞれの鉢の形に合わせて、

とてもていねいにつくってあるのだ。

その上、がっつりと塀に固定されている。

かなり、

がっつりしてるね。

これだと、確かに、

地震が来ても、落ちないから、

安全は安全だね。

なんて、思ったのだった。

ただ、やはり、疑問はあった。

この枠は、

手作りなのか、

どこかで、

売っているのか…

それと、昨日と同じだが、

水やりだ。

できそうにも思うが、

塀と家の間は、

相当狭そうだし…

やっぱり、道路側の方から、

水やりをするのかな…

なんて、考えてしまった。

でも、このお宅では、ちゃんと

水やりをやっていると感じられる。

ここまで、手をかけているからね。

きっと、植木を大切にするお宅だと思うな。

てなわけで、どんよりした日だったけど、

なるほど、なるほど、なるほどね〜

なんて、感心し、新しいことを

発見したような気になったのでした。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月16日(日) |

どんよりした日にみつけた、どんよりしたもの |

秋になって、

天気がいいと、透き通るような青空を見て、

気持ちいいわぁと思い、

くもりや雨がふると、

どんよりと暗い空を見上げて、

「ありゃ、なんだか

空も世の中も暗いなぁ…」

なんて思ったりしている。

だって、夕方でもないのに、

本当に暗い感じがするんだもん。

寒いしね。

ニュースも暗いものが多いってこともあるけどね。

(天気がいい日は気にならないけど)

でも、どんより日でも、

そんな気分に左右されず、

傘を差してでも、

カッパを着てでも、できるだけ、

歩くように心がけている。

その方が、明るい気持ちになれるから。

(事実は運動不足だから)

さて、今日は、

そんな、どんよりした日にみつけた、

ややどんよりとしたものの紹介だ。

なんて言い方をしては

たぶん、失礼だと思うけど、

そう思ってしまったんだもん。

このお宅を見つけたときに、

立ち止まって、まじまじと見てしまった。

見てしまった理由はいくつかあるのだけど、

それは順番に解いて?いこうと思う。

それは、このお宅だ。

置けるなら、どこでも置くよ、

って感じで植木たちが置かれていた。

これは、駐車場の屋根だね。

まず、

まじまじと見てしまった理由の1つが

ここにある。

「あれ、屋根、

ゆがんでる?」

気のせいか、

屋根がゆがんで見えたのだ。

近くによってみると、

ほら、こんな。

そして、

やっぱりどうみても、

ゆがんでいる…

と思ったのだった。

植木たちの重さでなのかなぁ…

そんなことがあるのなぁ…

ともかく、ゆがんでいる、

と私は判断した。

ただ、もっと

疑問に思ったことがあった。

「どうやって、植木たちに、

水をあげるのかなぁ…」

ってことだった。

最初の写真を見て頂くとわかるけど、

窓から手を出してやれそうにもないし、

屋根づたいに水をあげに行くこともできない、

ように見える…

私の考えだと、せいぜいできるのは、

左脇の入り口から登ってやるか、

道路側から、ホースで水をかけるしか、

ないと思うのだけど、どうなんだろう?

それとも…怖い想像だが…

水なんてあげないのか?

常に、雨待ちか?

うひっ、まっっまさかね…

また、この植木たちを置くときは、

どうやったんだろう。

やっぱり道路側から、脚立かなんかで

それに登って、置いたんだろうか…

そんなどうでもいい余計なことを

ついつい疑問に思わせるような…

そんな屋根への置き方だった。

でもまぁ…

よくよく置いてある植木たちを見ると、

気の毒だが…

どうでもいいような

ひょろひょろと生えた雑草たちと、

枯れかけた植木たちだった。

きっと、邪魔になったから、

ここに置かれたんだね…

そして、元の花たちは枯れて、

雑草たちが生えてきてるんだね。

と、想像するほかない状況だった。

でもなぁ…

そんな植木たちを、

こんな目立つように

ゆがんだ駐車場の屋根の上に

置いてはなぁ…

いいのか、

自分ちの顔の部分に

そんなものを置いて…

なんて、人ごとながら、

そして余計なお世話を承知で、

しみじみと思ったのだった。

てなわけで、ややどんよりとした

気持ちになったのでした。

でも、もちろん、この後も、

元気にウォーキングしましたよ。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月13日(木) |

「愛すること」と「好きなこと」は違う。 |

さて、今日も昨日に引き続き、

本からのお話の紹介です。

このところ、とてもいい本を読んでいるので、

ぜひ、この話も教えたくなりました。

本のタイトルは、

「自分の中の大事なもの」

で、宗教家のひろ さちやさんの書かれた本です。

本日の「今日のことば」でも紹介した本です。

(紹介したことばは→「青色青光・黄色黄光」)

ひろ さちやさんの本は、

大分以前にかなり読んだので、

このところ遠ざかっていたのですが、先日、

ちょっとしたことで、この本を手に取りました。

すると、びっくりしました。

以前は、見逃していたり、

気がつかなかったことが

見えたのです、気づいたのです。

大人になったってことですかね〜

そして、

ああ、こんないいことが

書かれていたんだ…と

あらためて知ったのです。

それで、今日は、そんな

「なるほど、そういうことか…」

とあらためて発見したことが

書かれていたお話を紹介します。

「あなたの敵を愛する」

(P22〜P25から引用)

キリスト教という宗教においては、

「あなたの敵をも愛しなさい」

と教えていることは、みなさんも

聞いたことがあるでしょう。

わたしたちは、

仲間を愛することはできるかもしれませんが、

敵を愛することはなかなかできません。

そのむずかしいことを、キリスト教をはじめたイエスは、

みんなに「しなさい」と命令しているのです。

ところで、日本のおとなたちのうちには、

「敵をつくってはいけません。

みんなで仲良くしなければいけない」

と主張する人がいます。

つまり、敵なんかいないと、いうのですね。

しかし、わたしはその考えに反対です。

イエスが言っているのは、

「この世の中には、

敵はいる。

しかし、

その敵を愛しなさい」

ということなのです。

イエスは、敵なんかいない、とは言っていません。

わたしは、イエスの考え方のほうが正しいと思います。

敵はいるけれども、わたしたちはその敵を

愛さないといけないのですね。

でも、敵を愛するなんて、

とてもむずかしいですね。

そんなこと、できないよ……

と言いたくなりませんか。

しかし、こう考えてみてください。

もしもあなたが、

「敵を好きになりなさい」

と言われたらどうしますか?

わたしであれば、そんなこと、

絶対にできないよ……と答えます。

また、実際にそうだと思います。

戦争の時、敵を好きになることなんてできません。

それは絶対に不可能なことです。

ここで大事なことは、

「愛する」ことと、

「好きになる」ことは

違っている…

ということです。

つまり、

「あなたの敵を愛しなさい」

というのは、

「あなたの敵を好きになりなさい」

ということではありません。

好きにならなくてもいいのです。

きらいでもかまいません。

きらっていても、その人を

愛することができるのです。

だから、イエスは、

「あなたの敵を愛しなさい」と

言われたのです。

わたしはそう思います。

むずかしいですか?

こういうふうに考えると

わかるでしょう。

あなたのクラスに、

あなたのきらいな人がいるでしょう。

もちろん、その人は敵ではありません。

たんに「きらいな人」です。

でも、ここではかりに、その人を敵だとしましょう。

すると、イエスが言っているのは、

あなたはその人を好きになりなさい、

ということではないのです。

その人をきらいなままでいいけれども、

その人を愛しなさいということです。

きらいなままで愛する……

というのは、

どういうことでしょうか?

まず、

その人をいじめないことです。

きらいだからいじめたくなりますが、

そうすると愛したことになりません。

だから、

きらいだけれどもいじめないのです。

それから、

その人の大事なもの……

いのちや財産など……

を奪わないことです。

そしてまた、

その人を助けてあげることです。

きらいだけれど、

その人を助けてあげることができれば、

それが愛していることになるのです。

(ここまで引用)

私は、この話を読んで、本当に

「なるほど、そういうことか…

「好きなこと」と「愛すること」

は違うのか…」

と、心からそう思いました。

つまり、愛するというのは、

「相手のことを尊重すること」

なのだと、思ったのです。

もっというと、

「尊重し、助ける」

ということですね。

「好きなこと」は、素直な自分の感情で、

「愛すること」は、想い、行動することなのだと。

そして、だとしたら、

こんなこともあり得るのだとも。

●好きで、愛してる。

(好きだし、尊重し、助ける)

●好きだけど、愛してない。

(好きだけど、尊重せず、助けない。

好かれること、愛されることだけ望む)

●きらいだけど、愛している。

(きらいだけど、尊重し、助ける)

●きらいで、愛してない。

(きらいで、尊重もせず、助けない)

こうしてみると、

「愛すること」がいかに大切なことかが、

わかるような気がしました。

そして、尊重はできても、助けるまでいくには、

かなりの努力がいるとも…

みなさまは、どう感じるでしょう。

最後に、この本では、

こんなことを言っています。

「自分のことを

きらっている人がいます。

きらっていても、

好きになれなくても、

いいのです。

でも、そんな自分を、

愛してあげてください。

自分を好きになれなくても、

自分を愛することはできるのです」

奥深くて、読みごたえがある本で、

読書に秋に読むのに、ふさわしい本です。

時間をつくってでも、読んでみてくださいね。

(宗教のことが書かれていますが、

押しつける本ではありません)

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月12日(水) |

「ていねいに、心を込めて暮らす」ために… |

今日は、最近読んで、

かなり共感、同感した本の紹介です。

この本は、

「日々の暮らしを

ていねいに、

心をこめてしよう、

それが、

自分らしい生活の元になり、

豊かな生活をつくりだしていく」

というようなことを語りかけてくれる本で、

日々の忙しさやあわただしさを言い訳に、

家事や万事が雑になっている私にとって、

「いたたたぁ…

ほんと、そうだなぁ…

そうしたいなぁ…」

と、一矢報いてくれた本だった。

本の名前は、

「毎日をちょっぴりていねいに

暮らす43のヒント」

この43のヒントの全部に共感したワケでは

ないけれど、この中のいくつかは、

まったく同感し、なるほどこの手もあったか、

じゃ、取り入れてみようなどと、思ったのだった。

さて、この本に、

こんなことが書かれていた。

「たしかに終わりのない、単調な作業の

繰り返しに見える家事。

でも、本当のところ、家事をすることによって、

私たちのなかの壊れた何か、失った何かが、

音もなく修復されていくような気がするのだ。

家事って、ただ暮らしを回転させるための“

労働”じゃない。暮らしを整えることで、

自分を整え、自分を育てていくためのレッスン、

修行の時間でもある。

便利に流されようと思えば、いくらでも

ラクできる時代だからこそ、

「ていねいに」暮らすことは、たぶん、

そんな環境にからめとられてしまった何かを

取り戻し、自分で自分を育てあげていく

過程なんじゃないだろうか。

家事こそ「暮らし」の基礎。

誰も見ていないし、お金をかければ手を

かけなくても暮らしは回っていくけれど、

それは2重の意味で、もったいないこと。

完璧をめざす必要はないけれど、

昨日よりちょっとだけ楽しく、

今日の暮らしを整えていきたい。(略)

暮らしは、人に見せるためのものじゃない。

自分が自分らしさを取り戻せる空間をつくり、

そこでゆったりと心地よく過ごすためのもの。

何でもいいから、自分が気持ちよく過ごすための

工夫を実践すること。それが、

「ていねいな、自分らしい暮らし」を

つくっていくのだ」

(※読みやすくするために、一部内容の

順番を入れ替えしました)

私も、毎日の暮らしや家事を、

「ていねいに、心を込めてやりたい」

と、日々思っているので、大いに共感し、

「そのとおり、

うんうん、そうだそうだ。

心を込めなくちゃね、

面倒がらずに、ちょっぴりでも

手をかけて、ていねいにしないとね、

暮らしや家事は、雑になっていくね。

どんどんね」

と、思ったのだった。

で、どんなヒントが書かれているというと、

例えば、こんなことが書かれている。

()は私の感想。

◆気に入っているものを選んで、それを使い、

それを大切にして使い切る。

誰かが使っているから、ではなく、

自分で選んで、自分で大切にする。

例えば、調理器具、食器、生活必需品、

洋服、食べ物…などなど。

(自分で選んだものもあるけど、

もらいものとか多いなぁ。

そして、案外ぞんざいに使っているなぁ。

使いやすいものをていねいに使おう)

◆イベントのときだけでなく、いつも

食卓に一輪の花を飾る、

お気に入りの高いグラスや食器を

思い切って普段使いにする

(気に入っているものは、使い込むより

しまい込むクセがあるなぁ…

思い切って使おうっと。

花もできるだけ飾ろう)

◆おみそ汁を天然だしでつくる。

合成洗剤でなく、セッケンで洗濯する。

素材にこだわってみる。

(おだしは、こだわった素材でとってるし、

インスタントを使ってないから、

これは、よかったね)

◆「早く帰りたい、ずっといたい」部屋にする。

そのために、最低限、見えるところはスッキリさせる

掃除しやすくするには、モノ床に置かない。

家電、家具の上にモノを置かない。

散らばったモノは、カゴなどに入れておく。

服はすぐにかたづける。

(そうだ、そうだ、

洋服は、すぐにしまわないとすぐに

たまるんだよなぁ。

たまると、しまうの面倒になるなぁ。

床にモノを置くとすぐにいっぱいになるし。

テーブルの上にモノを置くと、

それもどんどん増えるなぁ…

きをつけよ)

◆水回りをキレイにする。

キッチン、洗面所にはモノをできるだけ置かない。

(毎日使うものだからと、ついつい置きがち。

シャンプー、洗剤、スポンジ、

綿棒やお化粧品などなど)

置くモノが増えるたびに、掃除するのが大変になり、

気がつくと、汚れている。

もし、置くなら、トレイなどの入れものに入れて

おけば、掃除のとき、持ち上げるだけでラク。

蛇口、鏡をていねいに磨く。

(これは、実践しているからいいね。

蛇口と鏡はいつもちゃんと磨いているしね)

ついつい手を抜きがちな家事。

面倒で、なげやりにやってしまう家事。

なんでこんなことを

毎日毎日やらなきゃいけないんだと、

投げ出したくなる家事。

見てみないふりをしていると、

どんどん手に負えなく家事…

そして、心を込めてやるなんて、

すっかり忘れてしまう家事…

本当は、そんな家事をもっとていねいに、

ひとつひとつ、心を込めてしたい自分がいる。

暮らしに心を込めたいと思ってもいる。

それが、豊かさの元だとわかっていて。

そう思っていても、

現実は、全然違うのだけど…

だからこそ、きっと

「ていねいで、心を込める」

ことに引かれるのだと思う。

そして、こう思っても、また、

明日から、日々の生活や仕事に追われて、

雑な暮らし方や家事になっていく…

だからこそ、ときどき、

このような本を手にして、刺激をもらって、

自分の生活を見直しみることが

必要なのだと思う。

そして、豊かな生活とは何かを

自分なりに考えていきたいと思う。

著者の金子由紀子さんの書かれた本は、

他にも、刺激になったり、

参考になったりするものが多いので、

興味のある方は、読んでみるといいと思います。

また、そのうち紹介したいと思っていますが、

私は楽しめました。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月11日(火) |

神楽坂フレンチランチその2 |

今日は、食欲の秋だから、

またまたランチのお話だ。(こじつけ)

また、神楽坂のフレンチランチに行ってきたので、

前回のフレンチと比較したくなったのだった。

(前回のフレンチランチ→「KAMIKURA」)

前回行ったのは、「クレール神楽坂Ⅱ」3F

フレンチレストラン「KAMIKURA」で、

できたばかりの明るい広々とした店内、

全体的に店内食にも、お料理にも、

和風感覚も生かしたテイストが漂っていた。

今回行ったのは、

まるで反対の感じがする

「ル・クロ・モンマルトル」

ほら、ここだ。

(詳細は→「ル・クロ・モンマルトル」)

神楽坂では、古くからある有名なビストロで、

フランス人ソムリエが開いたもので、料理は、

日本風アレンジをしないものが多い。

店内も、ごらんのとおり、

フランスを意識したような店内で、照明も柔らかく、

居心地のいい空間となっている。

店内は狭く、ランチは結構混み合っている。

お店の名前も、

「ル・クロ・モンマルトル」

という、堂々たるフランスの名前だしね。

私は、ここも好きで、

よく行っていたのだが、少し前まで、

神楽坂ブームで夜もランチも混んでいて、

予約しないと入れない状態が続いたので、

しばらく行かずにいた。

その間、「KAMIKURA」なんかや

違うビストロに行ってみたりね。

最近、そのブームが落ち着いて、また、

ふらりと行っても入れるようになったのだ。

これは、嬉しい。

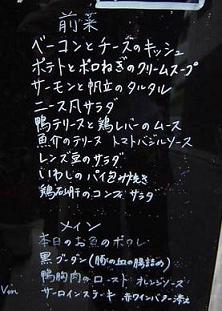

さて、そんな

「ル・クロ・モンマルトル」のランチは、

この日は、こんなメニューから、

前菜とメインを選ぶことになる。

ランチは、

前菜・メイン・グラスワインか

小さなコーヒーで 1800円ほど。

かなりリーズナブルだ。

(ただ、夜は高くなるし、

デザートは別料金)

オーダーすると、すぐに、

ワインとパンを運んできてくれる。

こんなおいしそうなフランスパンが

ふんだんに食べられる。

まずは、前菜から。

私は、ここに来るとついつい頼んでしまう、

「ベーコンとチーズのキッシュ」

ここのまったりとした味が好きなのだ。

いつも、違うものを頼もうと思いつつ、

オーダーしてしまう一品だ。

友人は、「ニース風サラダ」

さっぱりしているドレッシングが

おいしいと友人は満足していた。

これが、終わるとメインが運ばれてくる。

私は、この日は、

「サーロインステーキ 赤ワインバター添え」

ほら、これだ。

付け合わせのじゃがいものがとても

おいしかったけど、ステーキは…

少し物足りない味だった。

ソースは、私はこってりが好きなのだ。

この日のソースは、何か足りなかった。

お肉も今1つって感じがした。

友人は、迷わず、

「鴨胸肉のロースト オレンジソース」

今まであまり食べたことのない組み合わせで、

とてもおいしいとこれまた満足していた。

というわけで、私たちは、

ステーキの味は、今ひとつだったものの、

大いに、フレンチランチを楽しみ、

「やっぱりたまには、

フレンチだね」

などと言い合い、とても満足したのだった。

そして、こんな贅沢な時間をもてることを

二人で、喜びあった。

そうそう、「KAMIKURA」

とどちらがいいかということですが…、

「ル・クロ・モンマルトル」の方が、

ソースでいただく古典的なフレンチ、

「KAMIKURA」の方は、

新鮮素材を生かした

今風フレンチという感じがして、

これまた、いいと思います。

ただ、「ル・クロ・モンマルトル」は

デザートが別料金になるので、やや割高。

でもまっ、好きずきですね。

どちらに行くかは、

そうですね、気分次第ってとこです。

みなさまは、どちらが好きそうですか?

秋なので、おいしそうな話でしたが、

みなさまも、ぜひ、秋の贅沢なひととき…

つくってみてくださいね。

いいですよ。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月10日(月) |

こんなもの…どこで見つけてくるんでしょうね。 |

さて、今日も昨日に引き続き、

玄関先で見つけたものたちのお話だ。

今日は、昨日の立派な石灯籠とは違って、

「あららぁ…

こんなものもあるんだねぇ〜

どこで見つけてくるのかな?」

なんて、思ったものだ。

考える人は、考えるというか、

これは、クリエイティブなのか…

はたまた、遊び心満載なのか…

それが、何かというと、

ほら、これね。

そう、

ツインズカエルだ。

どう思いますか?

このカエルたち…

ちょっと違う角度から見てみよう。

ほら、こんなだ。

で、さらに、

アップにしてみると、

ほら、こんなだもん。

まるまった後ろ姿に哀愁を

感じるというか、

白いお腹が愛嬌あるっていうか、

ぽっちゃりがかわいいっっていうか、

目がつぶらってっていうか、

大きくあいた口がすごいっていうか、

足が踏ん張っているね、っていうか…

どこで見つけてきたのっていうか…

お腹の中に傘が立ててあったり、

植木鉢が入っていたり…

気の毒っていうか…

このカエルたちを見て、

思わず、イソップ物語の、

「おろかなカエル」を思い出すのは、

私だけだろうか?

確かこんな話だった。

子どもカエルが、おかあさんカエルに、

大きな動物を見た話をする。

(実は牛のことだったと思う)

すると、そのおかあさんは、

「おかあさんだって、そのくらい大きくなれる」

と見栄を張って、おなかをふくらませる。

でも、子どもカエルは、

「ううん、もっと大きかったよ」

なんて言う。

すると、おかあさんカエルは、

どんどんお腹をふくらませて、

そのうちにパンと破裂してしまうという、

気の毒というか、おちゃめなおかあさんと

いうべきか、ともかくそんなお話だった。

(と、記憶している)

このツインズカエルをみて、

しみじみと、カエルかあさんのお話を

思い出してしまったのだった。

もちろん、ここは、玄関先だから、

そんな「おろかなカエル」の意味など

あろうはずもなく、きっと、

「早くカエル」とか、

「帰りをむカエル」とか、

意味なんだと思う、たぶん。

ともかく…なにはともあれ、

玄関先で、頑張っているツインズカエルだった。

「これからも、

しっかりね…」

なんて、声をかけずにはおられなかった。

てなわけで、

玄関先でみつけたものたちでした。

しかし…いろんな置物あるものですね。

だから、楽しめるのだけど…

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月09日(日) |

玄関先で見つけたもの…その1 |

急に寒くなり、ウォーキングするときも、

いよいよコートが必要になりました。

街の秋の気配は、私にとっては心地よく、

それなりに秋を満喫しています。

でも…この時期はやっぱり、

紅葉を見に、山奥の温泉にでも

ゆっくりと行きたいです…ねえ。

今年は、その予定もなく残念です(泣)

ああ、行きたいなぁ…

今年は、キレイなのかなぁ…

そんな思いが募っています。

さて、今日は、そんな

山奥の温泉に行きたい気持ちでいっぱいながら、

いつものように、秋の街をてくてくと

歩いているときに見つけたもの紹介だ。

「ふぅーん、

こんなものもあるんだね」

なんて、思ったものたちだ。

それなりに意味があるんだと思う。

それぞれの玄関先で、

しっかりと頑張っていたしね。

先ずは、こちらだ。

大きな通を入り、人通りも少なくなった、

道沿いでみつけた。

「おや、玄関先に、

立派そうなものがあるね…」

近づいてみると、

こんなふうに玄関先に、大きな

「石灯籠」が置かれていた。

よーく見ると、

結構古い感じがする

立派な石灯籠だった。

夜になると、この石灯籠に、

風流な明かりがともるのかもしれない。

(見たことはないけど…)

「このビルの玄関先に石灯籠を

置いているのは、何か意味があるのかな?

ちゃんとつくり込まれている中に

置かれているしね」

この石灯籠が置かれている場所は、

ちゃんと、枠や小石が置かれていて、

狭いながらも、それなりに、

つくり込まれているのだった。

ただ…

こんなふうにつくり込んでいるのだから、

「掃除用具はしまいなさい。

いらなくなった植木鉢は処分するのっ。

この前に、枯れかかった植木鉢

なんて置かないのっ、

玄関先なんだから」

なんて意見したくなった。

誰もいなかったけどね。

そして、この石灯籠と関係のある会社が

入っているのかと思って、

ビルの看板を見てみたが、

それらしい会社は見当たらなかった。

というより、全然関係がない会社だった。

だいたい、こんな場合は、

あくまで推測だが…

このビルの建つ前のお宅の庭

(オーナーの庭かな)に

この石灯籠があって、その石灯籠には、

何か先祖からのいわれがあって、

棄てるに棄てられず、

ビルを建てるときに、

こんなふうに、置くのだと思う。

違和感があるかどうか、なんて

考えずにね。

まっ、ともかく、

やや違和感はあるものの、

立派な石灯籠であった。

明日は、やや違った趣きのあった?

玄関先で見つけて、

こんなもの…あるんだねぇなんて、

まじまじと見てしまったもの紹介です。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月06日(木) |

商店街「再生プロジェクト」によってできたもの |

ウォーキングしていると、

いろいろなことに気づくけど、

そんな中で、結構目につくのが、

「さびれてきている商店街」だ。

もしくは、

「さびれてしまった商店街」だ。

この商店街に入ると、切ないが、

さびれた雰囲気がすぐにわかるもので、

「昔は、にぎやかだったんだろうけど、

今は、こんなふうに

さびれてしまったんだね〜」

などと、しみじみ気づいてしまう…

さびれ感が、あちこちににじみ出ていて、

古くて、暗い感じがするのだ。

さて、私の地元近辺にも

いくつかそんな商店街がある。

今日は、そんな商店街

(神楽坂・牛込の商店街)の

「再生プロジェクト」の

一環でできたものの紹介だ。

この商店街では、

全盛期には160店舗ほど合った店舗が、

50店舗までに減ってしまって、どんどん

活気が失われてきていたので、

「再生プロジェクト」を立ち上げたのだ。

このあたりで配られている

「商店街マップ」などを手にしながら、

私も、ひそかに応援していた。

そして、このたび、

その「再生プロジェクト」

の一環として、

「ハイブリット照明

エコ街路灯」

なるものが完成したのだ。

(夏の終わり頃にね)

どうやら、これから、

「他の商店街とは違う独自の商店街、

『エコロジーな商店街』にしていく」

(市ヶ谷経済新聞の記事より)

という意気込みがあるようだ。

さて、その

「ハイブリット照明

エコ街路灯」とは、

どんなものかというと、

■ハイブリット照明とは、

風力と太陽光で

発電する街路灯

(これが12基)

■通常のものより

消費電力の少ないのが

エコ街路灯

(これが32基)

合計44基、これらが、取り付けられたのだ。

そして、今、商店街をあげてエコに

取り組もうとしているのだ。

そしてこれが、

「ハイブリット照明」だ。

太陽光パネルと、

小さなプロペラみたいなもの見える。

で、このハイブリット照明は、

「電気料金もかからず、100%蓄電時には

曇天、雨天、かつ無風が5日間続いても

点灯が可能

また商用電源からの

配線工事・電線埋設工事も不要」

ということで、

小さな設備にみえるが、これでなかなか

すぐれものらしい。

続いて、こちらが

「エコ街路灯」だ。

ハイブリット照明より

さっぱりしているが、これでも、

ちゃんと消費電力を抑えているのだ。

そして、こちらが、この

「ハイブリット照明

エコ街路灯」

で、活性化しようとしている商店街だ。

「ぜひ、活性化してほしい!!

エコ街灯、ガンバレよ!!」

と、祈らずにおれない。

エコ街灯によって、もっと寂しい感じに

ならなければいいが…

なんて心配もしたくなるが、

このプロジェクトのおかげで、

50店舗が76店舗に増えたとか。

ぜひ、頑張って欲しい…

もっとも、正直なところ、私としては、

エコより、お総菜の街にしてほしいと思うのだけどね。

このエコ街路灯によって、この商店街に

もっと頻繁にくるようになるとは思えないし、

その方が楽しいような気がするしから。

でも、ともかくどの商店街も活気を

取り戻してほしいと本当に心から思う。

ここの商店街をこれからも、応援し、

そして、どう活性化していくか見ていきたいと

思っているところです。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月05日(水) |

これは何だろうなぁ〜、知ってますか? |

今日は、道ばたで見つけた

「これは何だろうなぁ〜」

と思ったものだ。

わかりそうでいて、わからないもの…

とでも言った方がいいかな。

そんなものがあったのだ。

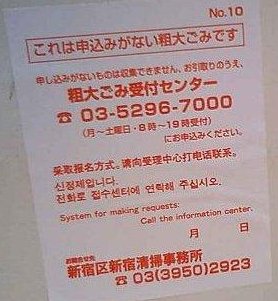

それは、これだ。

違法粗大ゴミとして堂々と道ばたに

すててあったのだ。

ほら、こんなふうに、

貼り紙もしてあって、立派な

違法粗大ゴミだ。

で、これが、どんなところに棄てられて

いたのかというと、こんな、

大きな道路が通っており、

マンションが道路沿いにずっと立ち並んでいる一角だ。

そこに、さりげなく棄てられていたのだ。

ほら、こんなふうに。

遠くから見たときには、

ただ、家具が棄てられているとしか

思わなかったけど、近くにいってみたら、

それは、こんな形をしていることにわかり、

思わず、足をとめて、まじまじと見て

しまったのだった。

これが、その全体像だ。

「へぇ…これは、

何をするものかしら?

あまり見たことないね」

と、かなり疑問に思った。

身長およそ、110〜120センチくらい、

横幅およそ、50〜60センチくらい。

パーツを見ていくと、こんな感じだ。

上は、こんなふうに、

いっぱいの穴があいている。

「ふぅーむ…

お化粧台かな?

この穴に、収まる台みたいのがあって、

その台の上にお化粧品を並べるって感じで。

それだと、いっぱいのっかるね。

でも、一般の方は、こんなにたくさん並べ

ないと思うから、プロ用?

それとも、お化粧品好き用?」

などとしか、思い浮かんでこなかった。

さらに、この穴の上を見えると、

鏡のようなものもある。

テープで止めてあるので、本当に鏡であるかどうか、

定かではないけど、そんな感じだった。

「ふぅーむ…

これは、三面鏡?

やっぱり、お化粧用だね〜」

と、私には思えるのだが、

お化粧用だとすると、鏡の高さが

もう少しあってもいいようにも感じた。

でも、これで十分かもしれない…

で、下を見てみると…

ほら、こんな感じで、

移動用の足がついている。

「ふぅーむ…

これは、移動するものなんだね。

少なくても、移動して使うことが

できるようになっているんだね」

私の頭の中では、もう固定観念で、

「化粧台」としか浮かんで来ないので、

その他の可能性は考えられなかった。

これ、

何ですかね?

本当は?

知っている方、おられたら、

ぜひぜひ、教えてください。

お願いします。<(_ _)>

にしても…だ。

こんな道ばたに、

粗大ゴミを出しちゃいけないと思う。

「棄てた人、

ちゃんと、粗大ゴミ収集に電話して、

引き取りにきてもらいなさい!

でないと、いつまでもあるし、

こうして、疑問に思って、

気になっちゃうからね」

と、私は、心の中で強く

棄てた人に、注意を促してきた。

今後、この家具がどうなっていくかも、

気をつけていく予定です。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月04日(火) |

日本の秋の花といえば…これですね。 |

昨日は、どちからというと、

洋風の花たちだったが、今日は、日本の花だ。

秋の花といえば、菊が日本では定番だ。

菊の花は、このあたりでも育てている人が多い。

そして、だいたい、大切に育てると、

店先や、家の前に飾っておくことが多い。

どうしても、人に見せたくなるのだと思う。

今日は、そんな菊たちだ。

まずは、このお店から。

店先に、こんなふうに誇らしげに

菊たちや秋の花たちが飾られている。

うんうん、

見せたいよね

こんなに立派に

育てたから…

育ている人の気持ちが

わかるような飾り方だ。

みんなで勢揃い、起立して、

ちゃんと、高さも考えてあるしね。

誇りたいのだ。

きっと毎日、ていねいに手入れをして

育てているのだと思う。

これから、ますます、咲き誇りそうだ。

まだまだつぼみがいっぱいだったから。

しばらく楽しめそうだ。

続いて、こちらのお宅だ。

これまたかなり力が入っている。

「あららぁ〜

きちんと手入れがなされて、

キレイだね〜

2階のベランダまで飾ってあるね。

これは、素人の人がやってるのかな?」

なんて思うほど、整っていた。

こんなにきちんと育てると、

やっぱり見せたくなるよね。

それにしても、見事だ。

これなんて、

2色を組み合わせているし、

大輪の白い菊もあれば、

鉢いっぱいに花がついている

ゴージャスな菊もある。

誰が育てているんだろうね…

そう思いつつ、写真を撮っていると、

このお宅の方?らしいおばさんが戻ってきて、

家の中に入ろうとした。

思わず、こう声をかけた。

「とてもキレイですね〜」

私は、この見事な菊たちを

誰が育てているのか、聞きたかったが、

そのおばさんは、うなづくと、

そそくさと家の中に入っていってしまった…

残念!

私は、このおばさんが

育てているのではないな、

と思った。

だって、花を育てている人は、

花をほめられると嬉しくて、

話をしたくなるものだと思うから。

きっと、このおばさんのご主人が

好きでやっているんだと思う。

少なくても、ご主人主導だな、

なんて、勝手に思ったのだった。

どちらにしても、これからも、

こうして、道行く人を楽しませてほしいと、

思ったのだった。

てなわけで、秋の花たちでした。

やっぱり花はいいですね〜

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2008年11月03日(月) |

秋に咲く花たち…こんな花もあるんだね |

今日は、この3連休で見つけた

秋に咲く花たちの話だ。

ここのところ、急に寒くなったけど、

そんな中で、あちこちで、

元気に咲いている花たちその1だ。

先ずは、これは、

近くの公園で咲いていた花だ。

「いいね、野性的で…

色も鮮やかでいいね〜」

なんて、声をかけてきた。

あまり、花の名前には詳しくないので、

はっきりとわからないけど、

私の持っている

花図鑑によると、

「アメジストセージ」

ではないかと思う。

もしそうだとしたら、

ハーブの一種「セージ」の

仲間になりサルビア属だって。

触ってみたら、この花の特徴である、

ビロードのような感触があったから、

アメジストセージでまちがいないとは

思うけど。

公園の一角で、風に吹かれながらも、

とても元気よく、ひときわ鮮やかに、

いっぱいに咲いていた。

明るい紫の色がとてもキレイだった。

さて、続いては、この花だ。

こんな路地でひそかに咲いていた。

こんなふうに塀の上のプランターで

ふんわりと、咲いていたのだ。

ちょっと変った花だったので、

近寄って、

「へぇ〜、あんた、

ちょっと変った花だね。

あまり見かけないね〜

なんて名前?」

なんて話しかけずにおれなかった。

そして、思わず、触ってみずにはおれなくて

この花を、つんつんしてみた。

別に、香りがするわけでもなく、

音がするわけでもなく、

ゆらゆらと揺れるばかりだった…

ちょっと心許なく揺れる様は

寂しそうに見えた。

帰ってきてから、

我が家の花図鑑を調べてもわからず、

ネットでいろいろと調べたら、

この花の名前は、

「ウキツリボク」

別名、チロリアンランプ

南米出身である

ことがわかった。

遠く、南米からきて、

このあたりで咲いているらしかった。

だから、なんだか寂しそうに見えたのだろうか。

秋に似合わないようにも。

南米あたりだと、ものすごく元気に

もっと大胆に、明るく、

咲いてそうな花だと思ったのだった。

そう思ったら、いとおしくなって

しまった花だった。

今度、この花を見かけたら、

「ウキツリボク、

(この名前を覚えていたらだが…)

ご苦労さま、

これから寒くなるけど、

それまで、思い切り咲いてね」

と、声をかけるつもりでいる。

そんな風情があるんだもん。

さて、明日は日本の花たちを紹介します。

これまた、いろいろな形があるんですね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

|