DiaryINDEX|past|will

| 2008年09月14日(日) | 長谷川勝彦氏の朗読会 「水の中の罪」 |

この日、主日の礼拝の後、明大前のキッド・アイラック・ホールへ。

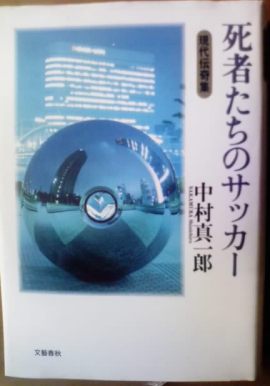

長谷川勝彦氏の朗読会、今回は中村真一郎著「水の中の罪」。現代伝奇集『死者たちのサッカー』より。この著書はまだ読んでいなかったが、前回の中村真一郎著「暗泉空談」の朗読が楽しく、充実したものだったので今回も期待して出かけた。

キッド・アイラック・ホールの朗読空間は好きだ。ステージ朗読というよりはライブ。朗読者と聴く者とがひとつ空間にいて、その場所がそのまま朗読される場所へ移行するような感覚がある。

「水の中の罪」の朗読の前に、中村真一郎のエッセイ集「眼の沈黙」から、三篇のエッセイが朗読され、まずそれがおもしろかった。

一つはマチスの絵について、もう一つはピカソの絵について、そして三つ目はダリの絵についてのエッセイなのだが、どのエッセイも、著者が子どもの頃にその絵画とどのような出会いをしたかといった原体験が語られている。それぞれの絵が、どのように、彼の美意識や芸術に影響を及ぼしたかという点がとても興味深かった。

例えば、ダリの溶ける時計の絵。その絵をわたしも子どもの頃に見ている。分厚い絵画集を父親の書架からを引っ張り出しては繰り返し眺めていた時期があった。その中で、最も魅かれるのがダリの絵だったように思う。その不気味さと絵とは思えない写実さとに魅入られて不思議な感覚を覚えた。朗読を聴きながら、すっかり忘れていたそんな記憶が蘇ってきたのだった。 その時、子ども心に浮かんだものを取り出そうとしてみるが分、その時の気分はうまく言葉にできない。中村氏が語るように、芸術の持つ無限の可能性のようなもの、どんな表現でも可能なのだという希望をそこに見出したかどうかは分からないが、どこかでわたしの一部になっているのかもしれないと思った。

さて、「水の中の罪」。わくわくする気分の中で、その話の中に入っていく。作者と思しき小説家と、ちょっと変った、彼女の女友達と、その女友達が「あんちゃん」と呼ぶ彼女の兄の三人の座る部屋の中に導かれ、三人のユーモラスな掛け合いに笑ったりしながら、「あんちゃん」が体験したという世にも不思議な物語に、引き込まれて行った。語りとして書かれている文章を、文字からではなく、耳から聴く事ができる、朗読会ならではの醍醐味。

落語を聴くような愉快な、時にぞくりとする感覚。そしてどきりとさせられるようなフレーズも耳に届く。そこに登場した地獄の閻魔と思しき紳士の言葉。

「罪は行為そのものにあるのではない。君の意識の中にあるのじゃないか・・・」

なるほど、それはそう、罪は意識するから罪となる。けれども、過去生で、精神に残った倫理的な罪の痕跡の故に、二十代の若者が突然死するという結末には飛躍がありすぎはしないだろうか。

朗読会の後も、しばらくこの疑問が頭から離れなかったが、今、はたと気がつく。この話は、あくまで御伽噺なのだと。

「そんな嘘ばっかり言っていると閻魔様に舌抜かれてしまいますよ」という、子どもの頃に言われる類の躾のための脅し。閻魔大王なんていう架空の存在が、幼い子どもの心には深いところで作用し、前述のダリの絵ではないが、それとはなく、その人間の一部になってしまう。

一方でが笑って聴き流しつつ、しかし、何か妙に引っかかってくるものがあるのはそのせいだ。子ども心に描いた閻魔大王の影は実は心の中から消えてしまっているわけではない。

この話は、きっと、大人が閻魔大王を思い出すためのお話なのだろう。