目次|過去|未来

| 2008年06月08日(日) | 「幻影師アイゼンハイム」 |

予定外だったんですが、評判がかなり高いので、急遽チケットを入手し(千円)観てきました。いや〜、またすっかり(以下自粛)。格調高い悲恋ものだと思って観ていました。イリュージョンも美しく、それだけでも満足だったんですが、こうきますか。見事なマジシャンズ・セレクトです。

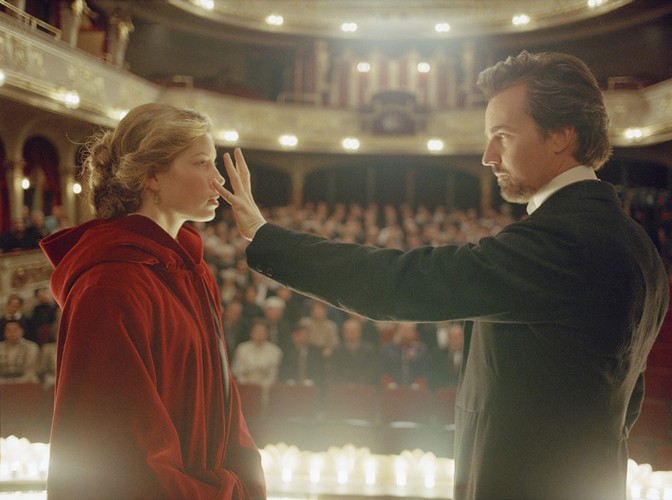

19世紀末のハプスブルグ家末期のウィーン。幻影師アイゼンハイム(エドワード・ノートン)のイリュージョンは、大衆に大変な人気を博していました。その噂を聞きつけた皇太子レオポルド(ルーファス・シーウェル)は、婚約者の侯爵令嬢ソフィア(ジェシカ・ビール)を伴って鑑賞に現れます。しかしソフィアこそ、幼い恋心を抱き合ったものの、身分違いで引き裂かれた女性だったのです。再び恋心を燃え上がらせる二人。アイゼンハイムの奇術を気に入った皇太子が、彼を宮殿に招くのですが、あろうことか、アイゼンハイムは皇太子を挑発するような奇術を披露します。怒った皇太子は、自分に忠実なウール警部(ポール・ジアマッティ)に、アイゼンハイムを逮捕しろと命令します。

コスチュームプレイ、悲恋、ミステリー、人間ドラマ、色んな要素が詰まっているのに、そのどれもが上手に交差し見応えがあります。アイゼンハイムは世界各国を放浪して奇術を学んだとは描かれますが、そのイリュージョンの美しさ流麗さに、人々は彼が本当の魔法使いのように感じてしまいます。これは演じるのがエドワード・ノートンなので、説得力大。神秘的にして気品があり、カリスマ性がある。そんな人のほんの少し覗かせるいかがわしさは、とても謎めいて観え、魅力がアップされるものです。ノートンのキャラとアイゼンハイムは絶妙にリンクしていたと思います。

出世の野望を持って皇太子の傍らにいるウールには、最初卑屈な匂いがしました。彼は自分をただの公僕だと言いますが、実際は皇太子の下僕です。自分でそのことを自覚しているのに、平民の自分では、皇太子に引き立ててもらうこと以外では、将来はないと思いこんでいます。そんな当時の最大公約数的な人物が、アイゼンハイムと敵味方になりながらも関わる内に、アイゼンハイムの不屈の闘争心に、段々影響されていく様子が、ジアマッティの好演により、非常に味わい深く伝わってきます。

皇太子は暴君のDV男の設定ですが、終盤のセリフに、将来を見据える目は的確だったように感じます。時代の移り変わりに怯える皇太子の心が、暴君に変貌させてしまったんでしょうか?アイゼンハイムが死者を呼び出すようなイリュージョンを見せ始めてから、大衆から宗教家のように祭り上げられ、熱狂的な支持が得られたのも、時代の混乱を表わしていたのでしょう。

段々と卑小になる皇太子の様子も上手く描いていたし、ただの暴君と描いていなかった点に好感が持てました。

ジェシカ・ビールは私は好きなのですが、アクション女優というイメージが強く、こんな高貴なお淑やかな役はどうかな?と危惧していましたが、大健闘です。年齢より少し老け顔なのが功を奏し、ドレス姿もとても似あっていました。乗馬が好きで、身分違いの恋に身をやつし、皇太子からの求婚を断りたいと思っている女性ですから、本来は活発でお転婆なのですね。生来の気性を押さえつけられていた女性と思えば、彼女のキャスティングは納得のいくものです。

最後に見せるウールの笑顔がとても印象的。手を叩きアイゼンハイムに快哉を送っています。本来ならアイゼンハイムは、ウールからたくさんの表面的なものを奪った男のはず。なのにあの笑顔。皇太子の下僕であった時には卑屈だった彼が、アイゼンハイムのマジシャンズ・セレクトのお陰で、自尊心と良心を取り戻したわけです。ウールの笑顔が輝いていたのは、そのためなのですね。

監督脚本は、この作品が初めてのニール・バーカー。覚えておくべき名前のようです。「私は幻を見せているだけ。全て仕掛けがある」と、大衆に語りかけるアイゼンハイム。自分の身の程を知りながら、なお階級の壁と闘うことをあきらめなかった様子に、とても勇気をもらいました。