目次|過去|未来

| 2011年01月01日(土) | 謹賀新年 |

今年は田舎で正月を迎へた。よって年末恒例の蕎麦打ちも寒空の夜開け放った窓から聞こえて来る300(各寺の鐘重複のため)いくつ鳴る除夜の鐘も無し。変な寂しさがあった。

車があったので初詣は、おあさはんと呼ばれている大麻比古神社に詣でた。ここは不思議な神社で、大麻比古神と猿田彦大神の二人の神さんが祭られている。

ここの参道には巨大な楠の古木があって胴体にぽっかりあいた1メートルはあると思われる洞(うろ)に沢山の賽銭が投げ込まれていて、その下の参道にもこぼれ落ちて石畳のようになっていた。お金を踏んで歩かなければ先に行けないので仕方なしに踏んで通った。

徳島の鳴門にして、交通整理が必要なほどの自家用車の列。近くにドイツ人捕虜収容所跡があるが、正月早々あいているとは思えない。開いていても多分そちらは閑古鳥が鳴いている。テキ屋も今が稼ぎ時なのだろう、参道からはみ出したところにも屋台が出来て繁盛していた。

三ヶ日で数万人が訪れると聞いた。

行きも帰りも車だったので、多くの人達が帰省ラッシュを経て故郷にたどり着くしんどさを経験した。当分日本では車を運転しない事にした。

→2010年の今日のたん譚

→2009年の今日のたん譚

→2008年の今日のたん譚

→2007年の今日のたん譚

→2006年の今日のたん譚

→2005年の今日のたん譚

→2004年の今日のたん譚

→2003年の今日のたん譚

→2002年の今日のたん譚

| 2010年12月31日(金) | ー1通の報告書ー |

07年の大晦日の今日、槍平にて雪煙雪崩で逝ってしまった故市川啓二君の最後の報告文章を読み返す。

ダウラギリ登山を終わって

市川 啓二

平成18年の1月でした。

「忘年会でダウラギリに行こう、ということになった。一緒にどうで?」とジョインの富永さんから誘いがありました。以前に「8000m峰なら行ってもいい。」と公言していました。しかし、まさか、徳島からチームを出せるとは、正直、夢にも思っていませんでした。

すでに参加の意志を表明していた人が数名いたようです。

一も二もなく「行く。」と言ってしまってから、「さてどうしたものか。」と悩んでしまいました。

ダウラギリという山に関して、私の知っていた情報は、8000m峰で最後に登られた山(解禁されていなかったシシャパンマを除く)、8000m峰では難しいほうから数えて5番目の山(私の個人的な考えです。順にk2、カンチ、マカルー、ナンガ、そしてダウラと思っていました。)、ラインホルト・メスナーが 3回目の挑戦でサミットした山、といったものでした。

登るのに簡単ではない山という印象だったのです。

しかも、仕事の事情や家族の必要など、解決しなければならない出来事が山積みでした。

しかしながら、コマーシャルエクスペディションに参加するのではなく、徳島からチームを出せる、というのは大変な魅力でした。

悩んだのは、ほんの少しの間で、自分勝手な私は、結局、誰に相談することもなく、参加することを決めてしまったのでした。

こういう場を提供してくださった、鶴木さんと中村満芳さんには本当に感謝しています。

行くと決めたら、次はロープパートナー捜しです。上部では一人旅になる公算が高いとはいえ、信頼できるパートナーがいるといないとでは、登り方が大きく変わります。

まず、頭に浮かんだのは、ときおり一緒に県内で山登りを楽しんでいた木村くんでした。

当時、彼は雪山の経験がまったくありませんでしたが、その卓越した身体能力は眼を見張るものがあり、1年半の間、一緒に山行をともにすれば、登頂は十分可能と思ったのです。

ネパールにも何回か渡航して、トレッキング経験の豊富な彼ですが、8000m峰は勝手が違うでしょう。無理とは思いましたが、恐る恐る計画書を渡してみました。

しばらくして、「行ってみます。」との返事がもらえたときは、本当にびっくりしました。

同時に、私は、「この男をどんなことがあっても生きて日本に連れて帰る。」と強い決心をしたのでした。

こうして、始めてのダウラギリ登山隊の準備会が、平成18年2月20日に開かれ、鶴木氏、中村満芳氏、中村功氏、朝日氏、西井氏、木村氏、そして私の7人が参加の意志を明らかにして、「2007徳島ダウラギリ主峰登山隊」の発足となりました。

以後、ミーティング、準備山行などを重ねました。

平成19年5月に、2名(鶴木氏、西井氏)が、家庭の事情により、参加を取りやめましたが、残る5名で登山隊は維持され、登頂への意欲もそがれることはありませんでした。

目標とするルートは、初登ルートの北東稜です。

出版物やインターネットで、ルートの概要を調べ、必要な技術の感覚を養ったことで、テクニカルノートは、早くに頭の中に入りました。

同時に自分の技術なら、問題なく登攀できるという確信もできました。

自信のない体力面でも、十分勝負できるのではないかと思いました。

しかし、8000mの高度が自分の体にどのような影響を及ぼすのかは、まったくの未知数です。思い悩んでも、仕様がないので、できることだけはやろうと考えました。

登頂に向けて、一番の問題は、天候、次に高度馴化となります。調べるにつれ、この二つさえ順調なら、必ず登頂できる、という確信を持つようになりました。

タクティクス上、最大の山場は、やはり、登頂日です。

その日の計画は、C3を朝、出発、C4に夕方到着し、仮眠して午前0時にリスタート、午前10時に登頂、その後、夕方までに一気にC3へ下降する、というものでした。

つまり、36時間を1つの単位として行動する、という考え方です。

無謀なようかもしれませんが、逆に、このプラン以外は登頂の可能性が少ないと感じました。

ですから、練習もこの行動を頭に入れてプランを作りました。

午前3時にスタートし、長距離周回するという山行の睡眠時間は、概ね2時間以内としました。

少しずつ、36時間という行動に自信が持てるよう、練習を重ねていったのです。

関空の出発ロビーに立ったとき、あれもできていない、これもまだだった、と思わないよう、できることはしておこうと考えていました。次のチャンスは無いと思っていましたから。

ぎりぎりになってのエージェントの変更、金額の交渉、食料や装備の購入、荷物の発送など、仕事が矢継ぎ早にやってきます。6月から出発までは、ほとんど思ったような練習もできませんでした。

しかし、隊員全員で、いろんな問題を解決できたことは、非常に達成感のある仕事となりました。

そしてようやく8月16日、出発の日を迎え、ダウラギリ登山が始まったのです。(登山期間中の経緯については、隊の公式ブログサイトに詳細に述べられていますので、そちらをご覧ください。)

私がもっとも感動したのは、BC入りの日にフレンチパスからダウラギリを眺めたときでした。

その姿は本当に気高く、力強く、あくまで高く、質感あふれる山容は見るものを圧倒します。

「これから、この山を登るんだ。」という意識が沸々と湧いてでた瞬間でした。

その時は、「ダウラが俺を呼んでる。今、行くぞ。」と応えるのみで、必ず登れると確信していました。

それ以外にも、その雄々しく、荒々しい景色の数々は、私の心を底から揺さぶるものでした。

残念ながら、私のつたない写真では到底つたえることができません。

結果、頂上に登ることは叶いませんでした。

ご存知のように、何年ぶりかの大雪に、思いは簡単に打ち砕かれたのでした。

1年半かけた情熱は、わずか1週間の雪で火が消えたように、終焉を迎えました。くすぶり続ける火種を、再び焔にすることもできませんでした。

誰よりも、誰よりも、ダウラに登りたかったのは、BCで雪に降り込められ悶々としていた隊員です。

私たちにもっと強い意志があれば、もう一度、C2へ登りかえすことができたかもしれません。

韓国のキムさんや、スロバキアのドドのように、頂上稜線まで達することもできたかもしれません。

しかし私たちのダウラギリは、今回の結果がすべてなのです。

なまなましい思いは、もう少し時間が経過し、客観的な見方ができるようになれば、文章に残したいと考えています。

山登りというのは、山と人とが関わりあって、はじめて、できあがる行為です。

山と人のグレードはそれこそ千差万別ですから、その結果も同じものは絶対にありえません。

例えば、ジグソーパズルのように、最後まできっちりとピースが入ることはないのです。大きかったり、小さかったりするピースをつなげて、自分なりの完成品を作らなければならないのです。

ですから、同じ山に同じ時期に登ったとしても、決して同じものとはなりません。

適当に登り、そして無事に下りてくる、ことが、もっとも重要なのです。

適当という言葉は、悪いことのような印象を与えますが、実際は、適切に当たる、という意味で、すべてを総合的に判断し、その場で結論を出さなければいけません。つまり、本当のプロにしか許されない行為なのです。

今回、私は、また、山から多くのことを学びました。学んだことを、常に、人生にフィードバックしたいと考えていますが、それもまた、なかなかできません。

いくつになっても山から教えられることばかりです。少しでもお返しができればいいのですが、その方法すら、なかなかわかりません。

最後になりましたが、応援してくださった方々、こころよく送り出してくれた職場の皆さん、留守を守ってくれた家族には心から感謝しています。

本当にありがとうございました。

みぞれ雪混じりの大晦日、徳島にて記す。

→2002年の今日のたん譚

→2003年の今日のたん譚

→2005年の今日のたん譚

→2007年の今日のたん譚

→2008年の今日のたん譚

→2009年の今日のたん譚

| 2010年12月16日(木) | 一通の手紙 |

今の時期になると、必ず新聞には赤穂浪士討ち入りが、記事やコラムに登場する。産經新聞でも二日続けて話題にしていた。

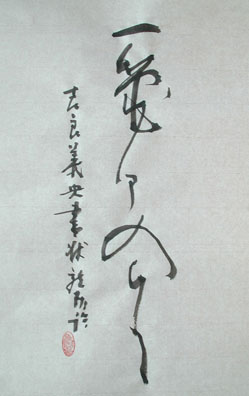

以下は仕事で京都滞在中の父が娘にあてた手紙である。

一筆申入まいらせ候、まつく相替事これなく何も御そく才のよし承りよろこひまいらせ候 いよいよきけんよく候や きかまほしく存まいらせ候さくらたにて御は"様 喜平次との御きけんよき通り数く御うれしくそんしまいらせ候……。以下略

これを作家の清水義範が 全訳したものがある。

一筆申しあげます。まずはおかわりなく、お元気であるときいており、喜んでおります。その後もご機嫌よくしていますか。お便りをほしいと思います。桜田(の上杉屋敷)の御母様も、喜平次殿(父方から養子に入った綱憲のこと)もご機嫌よき様子で、何もかも嬉しく思っております。私の方も無事に御用を務めています。今度の御用は、人の出入りが多くてなかなか暇がなく、忙しさの様子を御推察下さい。この二十七、八日頃には、おいとまをいただけるとの御沙汰がありましたので、それまでは首尾よきように務め、やがて帰省した折にいろいろお話をいたしましょう。さて、この鼻紙袋のきれと香包みは、御所向きの品とききましたので、お送りします。大切に愛用して下さい。お阿(三女の阿久里姫のこと)にも、小さな人形を三つお送りします。

これは何だ?

慈愛に満ちたまるで母親が書いたような文章である。

書いたのはあの討ち入りでの悪役吉良上野介義央(こうづけのすけ、よしひさ −残された花押から−)。

書いた時期は、延宝元年(一六七三)、霊元天皇に姫宮の誕生をお祝いするために幕府と皇室の橋渡し役の吉良が幕府の使者として上洛し滞在中にしたためたものと言われている。

上の文(ふみ)から感じるのは素朴で実直な性格性向で、 浄瑠璃の仮名手本忠臣蔵に出て来る、高師直(こうの もろのう 吉良に相当する)や、多くの討ち入り小説映画の吉良上野介の小賢しく狡猾なイメージはない。

また逆に、浪士達が忠を尽くした浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)は、貞享四年(一六八四)二十一歳の時、江戸で「放火容疑の母娘を幕府に無断で殺し、赤穂への帰国が差し止められた」という風聞文章史料が土佐藩の山内家から見つかっている。

この二つの挿話から、まるで正反対の不思議な感慨にとらわれた。主君に最後まで仕えた赤穂浪士達には何の罪もないが、複雑な気持ちになる。

浅野と吉良の確執はいろいろあるが、吉良の家は高家肝煎(こうけ・きもいり。四つの階級があり、表高家、高家見習、高家、高家肝煎)で、その仕事は朝廷幕府の橋渡し役の他、今風に言うと勅使(東山天皇の)を迎え入れる際などに、それを受け持つ饗応役(大名)に作法テーブルマナー、礼法を通じて教える総指揮監督業であったと考えられる。

フランスでもルイ14世(ブルボン朝第3代のフランス国王(在位:1643−1715)に反旗を翻したが、後に王の信頼を再び取り戻すために大宴席を画策したコンディ公に仕え、それを仕切ったよく似た職業を持ったヴァテルがいた。予算獲得に始まり宴会のテーブル配置から料理の一品までの何から何までの総指揮をすることだった。このヴァテルは後に、メニューの魚が届かなかった事に責任を取り、自害している。

だが、勅使を招くというのはコンディ個人の画策とは次元が違う。

勅使を招く接待準備を浅野と伊達の両大名が受け持った。その折の各大名の予算提出や、接待場所の屋敷設えを巡って接待日ぎりぎりになって畳縁に皇室由来の繧繝縁を採用していなかった(浅野が予算削減理由で独断)りで、京都から帰って来た吉良がそれを知り厳重注意する。朝廷勅使接待に対して慣例通り型を変えずにやりなさいと嗜めたのだ。それを逆恨みされたのかどうか。

現在の京都の御所前にある畳屋を訪ねたとき、御所畳を初めて見た。普通の暑さの二三倍はある。縁も繧繝縁(うんげんぶち)という縁意匠(デザイン)で特殊なもの↓である。

吉良が賄賂を取っていたと言うが、コンディ公に仕えたヴァテルと同様、その作法、仕切りなどを教える事は貴重な自家(禄高四千、娘は薩摩藩大名にお輿入れの際に余りの禄高違いをどうにかしようと上杉家から嫁に出してもらっている)の収入源となっていたと考えられる。

一方浅野の方は五万石の堂々たる大名であった。

吉良が討たれて後、事件を知った東山天皇は嬉々としていた(関白近衛基熙の日記)らしいが、幕府側の思惑と朝廷の思惑と、幕府と朝廷の間に立つものに取っては、どちらからも恨まれる存在だと考えるのは自然だろう。現代の中間管理職の面々どころではない。

この吉良の几帳面さは、後に数少ない古文書の中に、「膳の上に料理を並べるその並べ方までも図解したもの」が残されている事でも分かる。

四十九年間殿中に出仕、二代の将軍(四代家綱五代綱吉)に使えている間、実に年賀の使いが15度、幕府の使いが9度、計24度宮中に参内している。当時新幹線はない。東海道五十三次の頃の事である。

さらに、自分より身分の低い朝廷中級役人よりの贈答品(お香)に対しても即座に丁寧な礼状をしたためている。律儀で気配りがあった。

『山の境界線をめぐる紛争の解決を、寺に依頼されたこともあった。これには「私が内通しても寺社奉行は思うようになりません」と断っており、芝居や映画のように権力に任せて振る舞った上野介とは違う姿が見られる。どの書簡も「なおなお書き」と呼ばれる追伸が添えられ、相手への気遣いが感じられる。』

(上野介の書簡9通を現代語訳した『吉良に残る吉良さんの消息(手紙)(問)吉良町教委生涯学習課発行 )

浪士達の討ち入りそのものについては当時の世間はどう見ていたか。

幕府の大学頭林鳳岡(はやしほうこう)は浪士が主君の仇を討ったことは「忠義」であり、武士道の鑑であるとして浪士擁護論を展開。

これに対し儒学者荻生徂徠(おぎゅうそらい)は浪士の行為は公儀の判決をするものであり、決して「忠義」などではない、これを認めれば天下の法は権威を失う(法を規範とした新武士道)という。「義」をとるか「法」をとるか侃諤の議論がされた。

この時期、旧武士道から新武士道の変わり目でもあった。

一番不思議なのは、事件の後、襲われた側の吉良の孫(養子。討ち入りの際応戦し重傷を負っている)吉良義周に、領地没収の上、信州諏訪高島城に幽閉という処分が下った事である。何故か重罪の扱い(大目付より「当夜の働き不届至極」?)で諏訪に送られ、爪を切る事もいちいち幕府に問わねばならず、自刃防止のため剃刀の使用もならず、一室に幽閉されて下着すら変えられず垢まみれになりシラミにたかられ、小便が出なくなり体がむくみ死んだ。享年21歳。

この間、実父の上杉綱憲、上野介の妻で綱憲の実母の富子が死んだ。この時点で結果的に吉良家は断絶した。

この事は、当時の世間に迎合した幕府が喧嘩両成敗としたとしても何とも理解できない。

昔ほどではないけれど、毎年師走が来ると赤穂浪士討ち入りが必ず話題になる。だが本当の所はどうであったのか。芝居や映画が一人歩きしている。師走を迎える度、あの、慈愛に満ちた母のような手紙を我が娘に送った吉良上野介義央を、その家(家系から大石内蔵助と吉良家は本人達は知ってか知らずでか遠縁にあたる事が分かっている)を思うと、ちょっと切なくなるのである。

参考文献…鈴木悦道著 実像吉良上野介。新版吉良上野介 中日新聞社

清水義範…上野介の忠臣蔵 文芸春秋

岳真也…吉良の言い分 真説・元禄忠臣蔵 KSS出版 小学館文庫

→2001年の今日のたん譚

| 2010年12月04日(土) | どっ血や、血島とウイルヒョウ 3/3 完 |

…遡る、十七世紀に、コルク(ワインの栓などに使われているあれ)の顕微鏡観察により、その最小単位を「細胞(セル)」と呼んだのが細胞概念の始まりで、その後、十九世紀に、生物は細胞から構成されていると提唱、近代細胞学の基礎となった。

ラマルクが細胞分裂説を唱えて、それに続いてウイルヒョウが分裂説を確立した。その影響下、今日、発生学・遺伝学の権威、エジンバラ大学のワジントン教授の作った、一個の卵細胞が分割し、ついにオタマジャクシ誕生にいたる顕微鏡観察映画が、多くの人々の脳裏にある細胞分裂の知識の元となっている。

卵割の図、教科書などに載っている、あの細胞分裂の写真である。

ところが、この権威が名古屋大学に講演した時、当時健在だった千島博士が「私は、卵黄球の塊から分割球が同時に多数の細胞新生によって生じるのを観察しているが、あなたは実際に細胞分裂によって細胞が新生するのを観察したのか」という問いに、はっきりと「確認していない、細胞分裂で分割球が増加するかどうかは明言することができない」と言っている。

ようするに、あの教科書などに載っている細胞分裂映像は現象の端々をくっつけて作り上げた結果現象で、それを私達は事実であるがごとく学生時代に教え込まれたのである。

本人が見とらんと言っている。ワジントン教授は千島博士の方がよくご存知でしょうとまで言っているのである。

がん細胞を観察すると、この分裂説で行くと、オリジナルAがん細胞が、分裂するとしたら、A(オリジナルは存在し続ける)→A'→A''→A'''とコピーされるはずであるが、実際は各細胞は全然違う個性がある上に、何十万種類に及ぶという事実は、細胞は分裂して増えて行くのではない事の証明になる。

この時すでに、千島博士は赤血球から生殖細胞が分化するのを顕微鏡観察で確かめていた。

ここで、顕微鏡観察の話。

現代、よく使われる電子顕微鏡は透過型と走査型があり、標本に電子線を照射して防腐処理をしたり、乾燥させ蒸着装置で試料に金皮膜を掛けたりして後に、観察する。

ようするにいくら解像度がよくてもこんな過程を経てみる標本は全て死んだ状態のものしか観察出来ないのである。千島博士がアナログ顕微鏡観察したような、生きた状態のものは観察出来ないと言う致命的欠陥を持つのがこの顕微鏡である。

驚くべき事に死骸の幻影を見ているということである。この事は、この顕微鏡での観察は、するめいかから生のイカを、鰹節から鰹を類推するに等しいと何かの本に書いてあった。

結局、日常において、細胞分裂を見た人は未だなく、その仮定に基づいて「がん細胞は増殖」していると推理し、がん細胞は転移すると推定した。

結果、現代の癌治療はどういう状況になっているか。転移増殖を防ぐために切り取る。そこに人体が耐えられないような放射線をあて続ける。体内には抗がん剤をいれる。そうすると大体、被曝と免疫力の低下で、五、六ヶ月で死んでしまう。医師の余命幾許かの宣言は、人体の放射線被曝と抗がん剤へのぎりぎりの抵抗 の結果である。だからあたるのは当たり前とも言える。

今日、日本ではジャンボジェット二機が、毎日確実に落ちて全員が死んでいると例えられている。ジャンボジェット機二機分とは、1日900人にあたる。

何の数字かと言うと癌で死んでいる人数である。こんなに仰天するような数が死んでいるのに,誰もおかしいとは思わない。年間だと実に三十万人、癌だけで死んでいる。昔四人に一人と言ってたのが最近は二人に一人!である。

これがもし、がん細胞の成り立ちから、前提が間違っていてそれに従った間違った方法で医療をしているとしたら、医師達は合法的に殺人をしている事になる。

今年化学の分野でまたノーベル賞が日本人に与えられたが、本当は、赤血球から細胞が分化新生しているとコペルニクス的転回の学説をもう何十年も前から唱えていた千島博士の業績こそ、ノーベル賞に値する。

千島博士は具体的には癌の治癒法は示していないが、血液をよく理解し(血液中には窒素などを始めとした、化学的な成分だけだと思いがちだか、なんと、炭、食物かす等が含まれる。これを取ってみても、非常時以外髄の中で造血は行われない事が分かる)、癌は恐るに足らない病気だと認識して、食養生によって血を綺麗にするよう生活し、免疫力を高めて、放射線治療(ピンポイント)や抗がん剤を使わないようにするのが最善だと思われる。

医学は、臨床医学と基礎医学に別れていて、現場で切った貼ったをやるのは臨床医で、研究は基礎医学でされている。

臨床医は大学を卒業した時点で、その頭は固まっていると見てよい。では、具体的な治癒法としては何があるか。

南フランスの天才生物学者G・ネサーン(存命)が、フランスで独自の顕微鏡を使い、血の秘密(細胞よりもはるかに小さな有機体を発見した。そしてそれを「ソマチッド」と名付けた)を解き明かし、それに基づき癌(それも主に末期がん)治療を人々に施し、放射線抗がん剤をやっていない人に限って、ほぼ治癒率百%に近い結果を出したが、生物学者が治療を行った事で、フランスで医師会から訴えられ裁判になった。二度起こされて、ついにフランスにいられなくなって現在カナダケベック(フランス語圏)に住んでいるが、藁をもつかみたい世界中からの末期がんの人々が集まって来て、また、高い治癒率をあげた。これを見たカナダの医師会も同じように一生物学者が、治療行為を行ったとして裁判に訴えた。

まさに正念場投獄寸前におかれたG・ネサーン博士だったが、たまたまカナダの人気テレビキャスターが、この博士の治療で末期がんが完全に消失した事実を裁判で証言した。

また、世界中で末期から生還した人々が、証言し無罪を勝ち取った。

勝ち取ったとしてもやはり治療行為は出来ないので、この簡単な治療(リンパの流れで、体の 右上半身半分に疾患がある場合は舌下錠、その他は、鼠蹊(そけい)部にリンパ注射)は自分で行う事が前提となっている。

何ら怪しいものではなくて、カナダの製薬会社と結んで、ちゃんと医薬品として買う事が出来る。日本でも関西では和歌山県に扱う*病院が出来ている。

理屈は簡単で、がん細胞は血液中の窒素成分を食べるが、当然その折に白血球が攻撃して来る。だからがん細胞は、その白血球を檻に閉じ込めるような成分を出して白血球を閉じ込めてしまう。そうすると、人体は免疫力を失い、あらゆる細菌からの攻撃を受け,死に至る。ここで、ネサーン博士は「敵に塩を送る」事を考えた。血液中に、窒素成分を大量に与えると、がん細胞は、豊富に餌があるために、檻を作る必要が無くなる。従って免疫力低下は無くなり、がん細胞は自ら縮小して行く。やがて跡形もなくなり治癒が完了する。

それが714Xという薬だった。この名の由来は7はG・ネサーン博士の頭文字Gがアルファベットの7番目、同Nは14番目にあたり、Xは24番目で1924年、自分の誕生年にちなんでつけられた。

千島博士とG・ネサーン博士の共通点は共に癌は血液の病気だとしている事だ。癌は不治の絶望的な病気ではない。

世の中には、TVなどに出演し人気を取っているくわせもん医者がいる。

「健康問答2 本当に効くのか、本当に治るのか? 本音で語る現代の「養生訓」」と称した本があって、一時期の人気作家五木寛之と帯津良一医師との共著だが、この帯津のオッサンが食わせ物で、G・ネサーンの714xに危うくだまされるとこだったと書いている。ところがこのくわせもののおっさん、カナダまで訪ねたのは良いが、短時間で博士のもとを去り、 (訂正加筆→ホテルモーテル)で714Xをよく理解せずに「ワインを飲みながら」インターネット上でも売られている714Xの注射の射ち方ハウツービデオを見て、日本に帰り患者に自分で射った、あれは聞かないというような事を書いている。

正しくネサーン博士の講義を受けて714Xを理解していれば特効薬などではなく、免疫力を高め、自己治癒力で治療することである事は素人がその関係の本を読んでも明々白々で、基本的な事を理解していないと思われる。ワインを飲みながら云々は、不謹慎にもほどがある。

*和歌山の医療法人 要(かなめ)外科・内科→ホームページ

参考文献

「完全なる治癒』」クリストファー・バード

「ソマチッドと714xの真実」稲田芳弘

「ガン呪縛をとく」稲田芳弘

「隠された造血の秘密」酒向猛

「千島学説入門」忰山 紀一

→2001年の今日のたん譚

→2005年の今日のたん譚

| 2010年11月05日(金) | 尖閣海保漁船?衝突ビデオ |

11月05日午前四時半過ぎにYouTubeにて発見転載。

↓当てたシーンの動画

↓「みずき」にあてた動画

下2つがYou Tube より削除されている場合は→こちら

| 2010年10月09日(土) | 槍平弔い山行 2/2 |

槍平小屋に向かう途中、無人の穂高平小屋の前で今回はここまでと言って休憩していた老人と少し話した。土地の人だった。弔いに槍平に行くのだと言ったら、あれと同じちょっと考えられない所、わさび平の辺りでも今年雪崩が起こったと言った。

行って分かったのだか、今年二月槍平の小屋も再び雪崩で、二階建ての小屋二階左部分の窓枠が吹っ飛ばされていたようだ。

新穂高ロープーウェイ横の沢の大規模な工事は何かと聞いたら、毎年の雪、それが沢を根こそぎ持って行く。まったく徒労の毎年毎年の繰り返し、果てしなき治水事業だといった。

これを聞いていて、ドイツの画家、フランツ・V・シュトックが描いている「シジフォスの岩」、シジフォスの神話を思いだした。現界で兄弟間の王位継承を発端に問題を起こし、黄泉の国の者となるが、言葉巧みに三日だけ現界に戻してくれと頼んで戻って来るも、帰るのを拒み現界に居座るが、連れ戻され罰を与えられる。

それは、巨大な石を山の頂まで運び上げる事だが、山頂付近で其の石は麓まで転げ落ちてしまう。これを時空を超えて永遠にやり続ける話で、これを読んだ時のぞっとした感じは、永遠に生きるという事を考えた時の感じと似ていた。また、そんな事はこの世にあり得ないと思っていたが、老人が言ったこの毎年の徒労とも言うべき、日本が続く限り続くと思われる治水事業はまさに「シジフォスの神話」そのものだと思った。

いつだったか田舎の冬山で、「いつか二人で冬の北鎌尾根(「伝説の単独行者と言われた加藤文太郎が、めづらしく友人と共に目指したが、遭難。30才の生涯を閉じた。」の影響を受けていた)を一緒にやる事を約束してくれ」と半ば脅迫まがいに言われた事や、和歌山の徳島行きフェリー乗り場で心臓発作で倒れ、後輩と病院を訪ねたら、病室に居ず,探したら病院の細い通路の両壁を*チムニーに見立てて攀じ登っていた事などが思い出される。その後、結婚し男の子二人に恵まれ、二人を連れての山行きが楽しいに決まっている筈で、京都国体に徳島からの参加の指導員として選手?達と我が家に訪ねてくれたのを最後に、約束は実現しないままに音信も途絶えて、そのままあっちに逝ってしまった。

故市川啓二君との一番の思い出は、鯛でもその潮の流れの激しさで、脊椎に瘤が出来ていると言われるほどの鳴門海峡真っただ中、大鳴門橋の第1号橋桁上、二人きりで海流計測、図面に書き込む四国道路公団のアルバイトをした事だった。

早朝、海の凪(な)いだ時間に小舟で桁に置き去りにされ、帰りの海が凪ぐ夕方までいる、計測は三時間毎、機雷状の計測器を海中に沈めデータを取る他はする事がない。

暇を持て余した市川君は小中の渦が無数に巻いている時速十数キロ超で流れる鳴門海峡に、ザイルを着けて三メートル上の桁から飛び込んだ。

が、水泳部出身で自慢の泳ぎも、自然の海流には屁の突っ張りほどの抵抗にもならず、桁とつないだ其のザイルは立ちまちピンと張ったまま、全力のクロールにもかかわらず後輩はザイルにつながれた哀れな丸太と化した。この時、自然に丸腰では絶対勝てない事を悟った。

さて、反戦山小屋と化した山小屋での夜、明日の早立ちのため、腕時計の目覚ましを四時すぎにセットし、午後七時には床についていた。

ピッピピ…となる目覚ましに薄暗闇の中、家人を起こし、準備をせいと合図し階下のトイレに立った。普通なら早立ちの人が一人や二人はいるのに玄関付近に全然気配がない。怪訝に思って小屋玄関の時計を見るとはなしに見たら午前十二時十分くらい前だった。一瞬寝ぼけているのかと思い、もう一度よく時計を見た。やはり十二時前だった。其の途端はっとした。市川啓二君他がこの小屋の斜め前で遭難、雪崩で埋まった時間が元旦まぢかの午後十一時半から午前零時頃だった事を思い出し、きっとそれを知らせたんだろうと思い、「わかってる、知ってる。成仏して下さい」とその場であらためて手を合わせた。

これを書いている時に、日本のベテラン名山岳ガイドがダウラギリで行方不明のニュースが流れた。あらためてダウラギリで死なずに、槍平で死んでしまった後輩の不条理を思った。

合掌。

*チムニー (Chimney) …本来は煙突のこと。 登山用語で、人が全身を入れられる程度の幅をもち上下方向に走る岩壁上の割れ目のこと

→2007年の今日のたん譚

→2009年の今日のたん譚

| 2010年10月04日(月) | 槍平弔い山行 1/2 |

後輩が北アルプス槍平で、二年前の大晦日夜半、雪崩によって遭難、四人パーティの内、二人が亡くなった。すぐに現場に行くつもりで、小屋の予約券を買って用意し、次の年に飛騨高山まで行ったが、家の事情で引っ返して果たせず、今月(これを書いたのは9月末)ようやく槍平小屋に行く事が出来た。

ずっと晴れていたが、槍平小屋直下辺りから、雨具を突き通すような激しい雨が降り、家人のつけていた雨具が耐えられず、自分の着ていたゴアテックスのと交換した位の激しい雨だった。

小屋について見ると、小屋の前に、30×40㎝位のアルミのプレートに「war is over」 と印字され腰の高さほどの石組みに埋め込まれていたのが目についた。ハート形の石を見つけて持って来てくれとも書いてあった。

小屋番に二年前の冬の遭難現場に線香をあげたいと申し出ると、まるで他人事のように、背丈くらいに伸びた灌木のある辺りを指して、この辺りだと聞いていますと指でぐるっと円を描いた。

ちょっとカッとなりかけたが抑えた。

この小屋に入った時の印象が、まるでホテルの受付のような他人行儀な対応が気になった。

先の「war is over(戦争は終わった)」 は、多分元ビートルズのジョンレノンの反戦歌なのだろう、よくは知らない。ハッピークリスマスの副題に使われていた。これが唄われたのはベトナム戦争のただ中。当時はやっていたプロテストソングで、日本ではベ平蓮などが反戦運動をやっていた。北が正義で南は資本主義の悪だと言って、南を開放するのだと叫んでいた。当時毎日新聞(現、産經新聞)の記者、古森義久は現地にいて開放されている筈の北ベトナムから、どんどん一般人が南に逃げて来る事から、現実は全く反対の事が起こっている事を見抜いた記者だった。

日本では、能天気なフォークシンガーが反体制の歌、天皇陛下を揶揄した歌を歌っていた。で、どうして槍平小屋が反戦小屋になったかは知らない。多分、先の親の世代から受け継がれた、えせ平和主義の結果だろう。

悲惨な戦争は嫌だ、何が嫌か。死ぬのが嫌だ。怖い。命の大切さを言いたいのだろうが、

こらー!小屋の親父(アルバイトかもしれんが)!

わずか二年前に起こった雪崩の犠牲者に対してケルンの一つも積んで、辺りを整地して慰霊する事も考えないような情けない人間が、何が命を大切にだ。あの辺りですと指をくるりと回して遭難現場を指して、あんたはとんびか。

おまけに朝起き抜けの目覚まし歌がボブディランであった。今ではベトナム反戦運動は当時のソビエトの工作の結果だという事がはっきりしている。

朝から小屋に流されるこの能天気はどういう事なのだろう。今は「war is over」どころか、「Other Than War 」の時代に入っていると天才的政治家の西村眞悟さんがこの前の講演で言っていた。

「Other Than War 」とは、「戦争」という定義外戦争と言ったら良いのか、兵無き戦争と言ったら良いのか。宣戦布告などのはっきりした意思表示のない内に既に事実上の戦争状態に入っているような状態、

9・11もそうだが、今まさに起こっている中国が起こした尖閣諸島領海侵犯もそうである。

産經新聞に昔インド独立軍(英国植民地からの)を残留日本軍が指導し、インド軍から感謝状までもらった筈の日本が、現インド軍の中将に、この中国に対する日本のやり方に対して苦言(生ぬるいと)を呈されていた。あぁ、情けない。

雨の合間を見て、それとおぼしき場所で一束の線香と、作って持って行ったビールを紙コップに入れて、お数珠を持ち読経した。

…続く。

| 2010年09月19日(日) | 産経の外信コラムを読んで |

ようやく涼しくなって来た今朝、庭で新聞を読んでいたら今日の産経新聞(9/19)、外信コラム、「イタリア便り」の坂本鉄男記者が「手洗いの励行」を発見奨励した*ゼンメルワイスの事を書いていたが、あの記事では何で発見に至ったかはわからない。

どうして発見に至ったか。

当時医師たちが担当する病棟と、助産婦が担当する病棟があり、*産褥熱で死亡する率が何と助産婦担当の棟と比べ医師たち担当の病棟が十倍近くあった。ゼンメルワイスはその事を不審に思い調べ始めていた矢先、たまたま手術の時に指をメスで切った先輩医師が同じ症状で死んでしまった所から、傷から何かが入ったに違いないと考え、当時、臭い消しに使用していた塩素水で手を洗ってみた所、直ちに改善し、死亡率は助産婦担当棟と同率になった。

ゼンメルワイスは大学の学生たちにも奨励したが、当時のウイーン大学の産科学教授のクラインの反対にあって大学を追われ、結局は不遇な一生を送る事は坂本記者が書いていたとおりだが、すぐに不遇になった訳ではなくて、この後、故郷のペスト大学で教鞭をとり、この事(手を消毒するという事)について本を書いた。この本を読んだ多くの医師たちは自責の念にかられて自殺者が出た程だったが、本当に不遇にさせたのは、当時ベルリン大学に居た、今たん譚に書きかけの「どっ血や…」の中で取り上げている*ウィルヒョウこそがこの今日常識となっている手洗いを全否定した張本人であった。

ウィルヒョウは産褥熱は気候や本人の体質と考えていて、当時考えが揺らいでいた医師たちに免罪符を与えた。

ウイルヒョウがどんなに絶大な人気と信頼を得ていたかを例えてみれば、東大の学長で医者の代表でテレビタレントで、政治家音楽家著述家をすべてこなした天才的なスーパースター、カリスマのようなものだった。後に、細胞分裂を支持したワジントン教授は千島喜久男博士(腸造血説)のあなたは細胞分裂を見たのかの質問に対して、ワジントン教授 「私は卵分割に際し、細胞核が有糸分裂によって2分して、次々と細胞数が増加することを実際には確認していません。だから細胞分裂で分割球が増加するかどうかは明言することができません。あなたのほうがよく知っているでしょう。」と答えている。

生体から切り離し、特殊状況下であれば細胞分裂はある(あの有名な映像)が、普通の状態では誰も確認していない。

一部、真摯な学問検証を続けている人々に対して「とんでも」を貼付けている馬鹿がいるが、ニュートン力学から相対論、量子力学と、定説とされてきた学説が覆る事態は、歴史上何回も繰り返されてきている。トンデモ指摘の神々はよく心しておくように。一例:傷の消毒。以前は・「傷をしたらすぐアカチンなどの消毒薬で傷口を消毒しなければ、傷が化膿して治りにくくなる」と考えられていた。しかし最近そのような定説は否定され、「傷の消毒は必要がない。消毒剤の使用はかえって創傷治癒を妨げる」という考え方に変化した。

生体において唯物論的な考えは当てはまらない。針のつぼを探しても西洋医学では存在しないがごとし。

だからウイルヒョウがあっちと言えばあっちに向かせる魔力を持っていた。ドイツの医学会にはもう一つの流れ、今ニュース等で話題になっているホメオパシーの流れを完全に否定した。ホメオパシーは現在ドイツでは日本の漢方のごとくに保険の対象になっているちゃんとしたものだが、日本にはこのウィルヒョウの流れだけが伝わって今日に至っている。

その後も多く功罪を残したウイルヒョウの今にひきずっているのが「細胞は分裂する」という主張(当時全面的支持を得た訳ではなく、ロタンスキーとの論争において強引にその説を通したと言われている。)である。これが現在の癌研究の基本ともなっていて、最近ようやくそうではないのではないかと言う主張が再認識され始めた。

これは「どっ血や…」に書こうと思っている。

普段普通に行っている、「手を洗う行為」にはこう言った歴史があった。

*産褥熱…分娩およびその前後に、主として分娩の際に生じた傷を介して細菌に感染して起こる熱性疾患

*イグナーツ•ゼンメルワイス(1818-1865)…

細菌学者の先駆的存在。

細菌によって感染するという事の解明のきっかけとなった。

→2002年の今日のたん譚

→2004年の今日のたん譚

| 2010年08月20日(金) | 今年の夏 |

暑くてめだかがばたばた死ぬ。猫の額ほどの庭になった葡萄(100房位ある)に大量の黄金虫が取り付き食い荒らす。フランスから帰ってこっち、この黄金虫を捻りつぶし続けている。葡萄の本には、この虫ならこの薬病気が出たらこの農薬と、ざっと数えて十数種を散布しなければ葡萄は生き残れないらしい。

よく観察すると、葉っぱ穴だらけだが、未だに新芽が出て蔓を伸ばしている。葡萄はかなりやられているがそれでも生き残った奴は相当美味いので、殆ど自然にまかせて,わずかのボルドー液と木酢液だけで後は葡萄と虫の戦いを見守っている。虫と病気で全滅に近い状態になった事も過去あったが、それでも残っていた葡萄は本当に美味かった。去年は山から猿が来て食って行った。

日中、扇風機と風鈴とうちわで涼をとっていて何の不快もないのでクーラは使っていない。が、コンピュータの前に座って十分もすれば、顔から汗が滴り落ちてとてもキーボードはたたけない。よってたん譚もなかなか書けない。クーラーを使わない理由は、夕方に汗をだらだら流して飲むビールが本当に美味いからだ。

それと、夏に窓を閉め切る事の愚にある時気がついた、開け放つと、蝉が飛び込んで来る、蛍がうろつく。今は大木が無くなったのでもう聞こえないが、風が葉をなぜていく音がして、それが心地よい、それだけの理由だ。

という事で、しばらく沈思黙考。

→2002年の今日のたん譚

| 2010年07月27日(火) | 一兆円? |

年間医療費 三十兆円だとか、日経の記事の2011年度予算の概算要求基準の原案で民主党が提言した「特別枠」を「1兆円を相当程度超える額」…だとかの一兆円とはどのくらいか。

一兆円、毎日百万円使って三千年。

→2004年の今日のたん譚