DiaryINDEX|past|will

| 2010年11月28日(日) | 三善晃の「響紋」のピアノ3台によるリダクション版 |

中学生のきよちゃんが長女やエクスワイフよりも背たけが大きくなっているとは、こないだ蛇骨湯に行ったときに長女からきいていたにせよ、

じっさいに会ってみると、もうわきに手を入れて「たかいたかい」ができないというきびしい現実に。

長女が学生生活をしていた品川へ、よく池上温泉、天井に横尾忠則のポスターがある、に行っていたのも昔話になりつつある。

頚椎からくる左肩と腕の神経痛に弱りながらも、コンサートには通っている。

オペラシテイのNHK児童合唱団の公演では、三善晃の「響紋」のピアノ3台によるリダクション版に息をのんだ。

童謡の「かごめかごめ」、これの不吉な謎については昔荒俣宏の「帝都物語」を読んだときに触れた記憶があるが、

その「かごめかごめ」を三善晃が合唱構成してオーケストラとともに配置した傑作が「響紋」である。

三善晃の三部作「レクイエム」、「詩篇」、「響紋」。おれはこれ以外の音楽は一切要らないとさえ思っている。

これらはCDでは届かない体験なので、なんとか公演が実現する機会を待っている・・・。

Jazz Tokyoの12月更新は1回だけで、年間ベストも書かないといけない。コンサートレビューもある。タガララジオも書きたい。

だけど神経痛とはこげに辛いものか。なにもできない。

| 2010年11月20日(土) | 東京都交響楽団@サントリーホール |

19日の午前中に整形外科に行って、「頚椎の筋肉劣化による圧迫に起因する神経痛」が痛みの正体らしいと診断され。

ハリを打って、マッサージをした。

ハリを打ってもらった「痛む場所」の1箇所は、20代にやんちゃして捻挫していた脊髄の箇所、だったせいか、

左うで、かた、けんこう骨ぜんたいに激痛が走る状態になってしまった・・・。

黙っていても泣きたいくらいに痛いし、くるまの運転してても振動でギクギク痛む。1時間半以上連続して眠れない。

何かに取り組んでいないと居ても立ってもいられない、カチカチ山のたぬき状態なのだ!まじに!

東京都交響楽団@サントリーホールに出かける。

指揮:エリアフ・インバル

ピアノ:デヴィッド・グレイルザンマー

一柳慧:インタースペース ― 弦楽オーケストラのための

モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番 変ロ長調 K.595

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品 68

一柳作品はなかなか美しいもの。タケミツ・トーンには及ばないものの。

モーツァルトを弾いたグレイルザンマー、そういうプレイをしたいのならジャズのフィールドへ来てみろ、そこでも通用しないから。

ブラームスはなるほどベートーベン第10交響曲と呼ばれるだけある魅力を味わうことができた。

そのあと、月光茶房に行く。

ECMの新譜がかかっている。サムリ・ミッコネン?また新しいピアニストの登場だ。ECM的、以上のものはないような気がした。

■

| 2010年11月19日(金) | 大野松雄さんのドキュメンタリー映画『アトムの足音が聞こえる』 |

鉄腕アトムの音響を発明した大野松雄さん■

のドキュメンタリー映画『アトムの足音が聞こえる』の試写会に出かける。

本人の発言や関係者の証言を中心に、大野さんの制作や生活を輪郭づけてゆく。

観ていて、その、想像すること、と、映像、発言、証言とのジャンプする距離がいい。観るものを旅に連れ出すといえるかもしれない。

東京から失踪して、地方の障害者施設のスタッフになって演劇の音響やドキュメンタリーを手がけている、その空白とか。

NHKの番組みたいに”ひとと人生”をナレーションで劇的に構成していゆくものとは対極をなす手法の作品であるけれども、

そもそもそんなわかりやすい人生なんてあるわけもない。

鉄腕アトムが人間だったら、大野さんのような人生を歩んだ、とか、そのようにピュアにしか生きられないだろう、とか。

そんなことを考えた。そして、少し嫉妬したし、自分のなかの大野さんに気付いて?または導入して?歩き始めている自分に気付く。

試写会を終えて、ディスクユニオン新宿店でウイリアム・パーカー作品を3枚捕獲し、浅草へ向かい、長女とごはんをたべて蛇骨湯に行く。アトムの音を作ったひとがね。アニメオタクの長女は、いろいろ想像をふくらませていたようだった。

| 2010年11月15日(月) | 五十肩 |

四十肩も五十肩もおんなじだ。

ブルックナー8番の第4楽章に感動できなかったのは五十肩の痛みによるおいらの集中力の欠如によることが濃厚になってきた。

朝比奈を聴けという助言もいただいておりますが。

五十肩は片方から両肩へ移行するもので、痛みのピークを経て、ジジイの肩になっていゆくことが避けられないようである。

ここで70すぎのマニアックなマーラー好きの薬剤師に相談した。

「肩の神経線維が壊れやすくなったのは老化の必然ではあるけれども、神経繊維を弱くした原因は、ひとつはビタミンBの不足がある」

「ビタミンBのサプリは飲んでるよー」

「いや、サプリを飲んでも飲まなくても、腸はビタミンBを自分で作り出してでも全身に供給しているものだ。その、腸の吸収する・作り出すはたらきにズレが生じてしまっているのが、現在の状況なのだよ」

「えー?おれ、うんこはいたって正常だぞ。血液検査も血圧も正常だぞ」

「うんこの形状は関係ない。モンダイは腸の酵素や吸収する環境にズレがあるということでの。それがひとの弱い場所に作用する。五十肩になる、のどが痛い、頭痛がとれない、風邪にかかりやすい、など、全部そう」

「おー」

「腸の環境のズレを調整してゆくしかないんじゃよ」

「CMみたいだな」

「なにがいい?」

「エビオスとかビオフェルミンだな」

「ひとにはひとの乳酸菌かよ、エビオスにするだよ。なに、1回10錠ものむのか」

「最初はたくさんのんでもいいが、食事ごとに2・3錠で充分じゃよ。子どもはいないのか。食卓に置いておいて2錠ずつのませておけば、風邪のかからない子ども、顔のつやのいい子どもになるぞ、人間、とにかく基本は食事だが、それを吸収する腸の状態がモンダイなんだよ」

「おー」

「医者も点数になるカルテを重ねてナンボのシステムになってきたところがあっての。あんたらの世代のいろんな症状に今の話をすると、2・3ヶ月して良くなりましたと言われることが多いぞ」

「おー」(・・・良くならなかったひとは話さないと思うぞ・・・)

| 2010年11月14日(日) | アーリル・アンダーシェンのインタビュー Jazz Tokyo更新 |

田中宇さんの国際ニュース解説■

の記事がこのところすごいことになっているもので、先月有料配信「田中宇プラス」(半年で3千円)に入会して全部読んでいる。

実は大成果を挙げているG20、なんて記事、ほかのメディアではぜったいに読めない。

それにしても、稲岡さんによるアーリル・アンダーシェンのインタビュー!おもろい。

■

何年か前にマンフレートからこのカルテットで録音したいって声がかかったんだ。だけど、ヤンが「もう、70年代には戻りたくない」って断ってきた。

ふふふ。やはりガルバレクだ。あいつは2・3度生まれ変わっているからな。みんなと再会して演奏し始めると、みんなに「おい、おまえはガルバレクじゃないだろ、おまえは誰だ、いったい誰なんだ!」とバレてしまうのが怖いのだ。アイヒャーもわかっているくせして、よくもそういうオファーかけたよな。いや、誰かの熱望に対するプロデューサーとしての腹芸だな。

故ヴェサラも「最近のヤンの音楽、あれは一体ナンだ?ガッツを失っているぜ。おまえはどう思う。そうは思わないか!」と言っていた。

| 2010年11月13日(土) | 高関健指揮、日フィル、ブルックナー第8番@サントリーホール |

午後2時からのサントリーホール、平和台で地下鉄に乗ると1時8分、ギリギリかと思いきや、7分前にきちんと到着した。

ブルックナー第8番、高関健指揮、日フィル、演奏時間約80分、休憩なし。

これはなかなかの演奏だったのではないか。

第3楽章がとくに素晴らしかった。ホルンの鳴りもなかなかいい、たぶんもっと上はどこかにあるが、おいらの耳で鳴っていたホルンがある。楽曲の構成の難しさはすごいな、休止してしまって何気に再開するなんてかなりアヴァンギャルドではないかい?オケが揺らめいて、至福な時間が続いたのであった。

第4楽章はいらない。そんなことを言う観客は居ないに違いない。盛り上がって終わらないと気がすまないのか!第3楽章だけ演れ。

この80分の演奏が終わって、まだ残響音が残っているのに、ブラボーといち早く叫ぶ大馬鹿野郎が居ることに大変不愉快になる。こういう行為も、場内アナウンスの注意事項にするわけにはゆかないけれど、おれの近くに座っていたら怒鳴って説教をしてやる!このやろう!

| 2010年11月12日(金) | モスクワ・クァルテット@ヤマハホール |

銀座に出てヤマハホールのモスクワ・クァルテットを聴いてきた。

ばーらー、らいかあー、と、あがた森魚の歌詞をくちずさみながら、バラライカを聴きたかったのだ。

エバーハルト・ウエーバーの『Fluid Rustle』でビル・フリーゼルが実にいい風情でチャンチャカ弾いていたバラライカを聴きたかったのだ。

銀座を散歩しながらコンサートに行くのはとても気持ちいい。

ドムラとバラライカを演奏するふたりはロシアの人間国宝なんだそうだ。

月曜日にカレーをたべてー、火曜日にうんこになったー、シュラシュラ。

さてこれはニセコロッシコンサートツアーにライブレポートにしなければ。

モスクワ・クァルテット

アレクサンドル・ツィガンコフ ドムラ

ヴァレリー・ザジーギン バラライカ

インナ・シェフチェンコ グースリ&ピアノ

ラリーサ・ゴトリブ ピアノ

演目

ロシア音楽メドレー(カリンカ、カチューシャ、ポルシュカポーレ、ステンカラージン、百万本のバラ 他)

G.ロッシーニ : 「セリビアの理髪店」序曲

P.サラサーテ : ビゼー「カルメン」幻想曲

I.フロロフ : 「ポギーとベス」の主題による幻想曲

N.パガニーニ : ヴェネツィアの謝肉祭 他

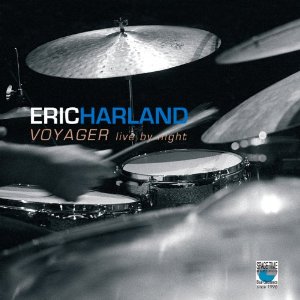

| 2010年11月08日(月) | エリック・ハーランド Eric Harland ヴォイジャー Voyager |

うおー。エリック・ハーランドのリーダー作がすばらしい。王道ジャズののりのりでピカピカでしかも高度な作品だ。ジャズ界はモチアンメソッド界隈とか王道ジャズ界隈とかいろいろあるが。

おれなんかチャールス・ロイドやカート・ローゼンウィンケルのタイコとして気付いたオクテ耳だけれど、あれだろ、現代ジャズ科ドラマー専攻の若者たちはエリック・ハーランドと外山明の人気が高いらしいな。

聴きはじめて、スピード感のある活きのいいジャズやなー、どのプレイヤーも手堅くいいじゃんか!、おごっ!な、なんじゃい、この複合津波のようなグルーブのタイコは!この曲はすさまじく良いな!と、ディスプレイを見るとこのCDのタイトルナンバー、「よしっ!」とパチンコのフィーバー確変がかかったような高揚につつまれる。

つなぎのドラム・ソロ・トラックも配置され、全体がひとつの組曲のように聴くこともできる。この大作志向は、同じくハーランドがタイコをつとめているバティスト・トロティニョンの『Suite...』との共通性を感じさせもする。あっちはいかにもピアニストが枠組みを構想したもの、で、しかも奇跡の名演、ひとつの完成形を示していたもの、そして、おそらく再度同じ方向性の表現はしないだろう突き詰め感があったもの。・・・

・・・ハーランドのこの叩き続ける大作志向は、タイコなだけあって、上に乗るものはいかにも無尽蔵でもあり、切迫した感じや突き詰め感はない。ギターの早弾き具合だって、かつてのメセニー・フリークなリスナーもごきげんだろう。

CDのおしまいはピアニストが提供した組曲が並ぶ。この充実も特筆もの。

78ふんを越える活きのいい現代ジャズが詰まっているのに、気持ちよくて40ふんぐらいにしか感じられなかった!

これは文句なしのおすすめだ。タガララジオ18はこのCDからにしよう。

タガララジオ17は入稿済みで、エネスク作品集、モチアン、橋爪亮督CDR、マイケル・フォーマネク、ビル・フリーゼル、ルイ・スクラヴィスの5枚というJazz Tokyo課長代理らしい堂々としたもの。

| 2010年11月07日(日) | NHKBS2録画依頼 |

21日の深夜0時40分から4時間、NHKのBS2で『若き宗家と至高の三味線〜清元二派88年ぶりの共演』が再放送される。

こ、これを録画してDVDRに焼いておいてもらえんだろうかー。2人分。

この番組については「じゃぽ音っとブログ」■を激しく参照のこと。

| 2010年11月06日(土) | 荻窪ベルベットサン「王政復古」 |

荻窪ベルベットサンで「王政復古」という3組のジャズ・ユニットが聴けるイベントに出かけた。

スガダイロートリオ = スガダイロー(pf) 東保光(cb) 服部マサツグ(dr)

市野元彦(gt) 渋谷毅(pf) 外山明(dr)

Shinpei Ruike 4 Peace Band = 類家心平(tp) ハクエイ・キム(pf) 鈴井孝司(cb) 吉岡大輔(dr)

スガダイロー、CDでは聴いていたが、圧巻なライブに接してその評価にじつに納得する。ベースとタイコの作り出すグルーブが尋常ではなかった。トリオの主導権をリズム隊に渡した場合に、このトリオはどんな音楽を発展させることだろう、ピアニストはどう挑むことだろう、と、わくわく想像しながら聴き進める。それにしてもベースの東保光■がいい。なにかとてつもない才能を発見したような気持ちになる。

市野元彦トリオ。浮遊する天才トリオ。すべての音とタイム感覚に必然を感じてしまうような名人芸の域。自然体で無理をしないのね。もう少し渋谷毅のピアノのありようにピントを合わせて聴きたかった。腹八分目。おかわりを言いたくなるあたりがちょうどいいのか。寝るなみんな、世界最前線と同期している感覚がこれなんだぞ。

4ピースバンド。うううむ。力作なコンポジションではあるが、4にんとも演奏力がないぞ。1曲40分以上もある演奏はど根性でつないで完走しただけの駅伝チームのようだ。キム・ハクエイのピアノはCDで聴いて良かった記憶があるけど、何もしていないようだった。タイコの突発連打はただの芸風のようだ。

この企画「王政復古」は、スガダイローが選んだ3バンドが揃ったもの。スガダイローはシーンを引っ張るような豪快な演奏家である。

最盛期の山下洋輔トリオは時代の熱気も背負っていた。その山下トリオの力量80%増量の21世紀版がスガダイロー・トリオであることには疑いはない。どしゃめしゃフリーの作法なり効用は、あるだろうし、その需要もまた。わたしはLPも買ったしライブにも通ったが山下洋輔に感動したことがない。ジャズだとは思っていない。アメリカのミュージシャンをサイドに弾く山下の演奏には何もない。いつだかテレビを観ていたら山下洋輔と坂本龍一がピアノ2台で即興を演っていた、聴けたものではなかった。

スガダイロー・トリオはエキサイトさせる。そのグルーブがキモだ。サックス奏者がいてもいい。ヨーロッパのジャズ・フェスに登場して聴衆を圧倒することだろう。ただ、そこから先をうまく想像することができない。

| 2010年11月04日(木) | 動詞としての「アンビエント」 |

「Why Sheep?のファースト、ホワイトウールジャケット」まだ所有しておりました、買いたいひとはご連絡ください。

アンビエント・リサーチ第3回で配布されたテキストを読んでいる。

金子智太郎、福島恵一、虹釜太郎の3にんによるA4版41ページにわたる触発に満ちたテキスト群だ。

福島恵一が”動詞としての「アンビエント」”を最後に提唱している。

中井久夫の「分裂病はむしろ動詞だと考えるとよい」という言い方。病むのは人と人の「間」、空間であり、関係性である。「間」である空間/関係性が自ら病むという「自動詞としての分裂病」があり、そこへ人が巻き込まれていく。

そ、そんな巻き込まれるようなアンビエント、の、位置付け。

音楽には演奏者がいる神話、で、わたしの聴き方はヴァージョンアップしたばかりだけど、聴くのはわたし(の耳)だという神話、にまで行くのか。

虹釜さんのテキストを読んで、そもそも現在生きているわたしが聴くことのできない、さまざまな次元の音が想定できることまでを考えれた。

ここまで来ると、わたしがアンビエントミュージックらしいと認知して聴いたほとんどすべての音源はつまらないだけのような気もする。

たとえばフィールドレコーディングを用いたアンビエントミュージックなんて潮流はすぐに飽きるような気がする。

でも。NHK「音の風景」はいいなー。NHKは全放送をCD化しろ。朗読無しのトラック、編集無しのトラックも聴かせてほしい。

お経のCDはできるだけ聴くようにしている。葬儀屋をしていた頃はなかなかいいお経がないなー、お!この坊さんの葬儀の実況録音を手がけたいものだー!と思ったりしていたけど、おいらの耳にかなうものはまだ世に出ていないようだ。

中井久夫は・・・おれも日記で書いたことがあったっけ? ■ ■

『徴候・記憶・外傷』 ■

| 2010年11月03日(水) | Michel Portal : Bailador |

すごいメンツでのミシェル・ポルタルの新譜■が出るのね。

ポルタル、11月25日に75さいの誕生日を迎えるというのに、このカッコよさ!

ボヤン・ズルフィカルパシチ、リオーネル・ルエケ、スコット・コーリィ、ジャック・デジョネット、

このトランペッターは、Ambrose Akinmusire (ah-kin-MOO-sir-ee)、アンブローズ・アーキンモーシレー、と、読むの???

いずれにしても、じつにそそられるメンバーでの作品。

さすがHMV。アマゾンでは売ってないぞ。

| 2010年11月02日(火) | N児の三善晃『響紋』などの公演があります |

NHK児童合唱団の公演■、28日のチケットが取れたー。ありがとー、スヌスムムリク公爵。

三善晃のオケ+合唱形式の作品は日本中どこへでも観に行く、を国是としているおいらなのだが、この日の『響紋』はピアノ・リダクション版(!)という初めて聴く版です。

それにしても豪華なコンサートだ。ユースシンガーズなんてAKB48のファンが接したら卒倒するだろうなー。

12月5日には名古屋で三善晃「ピアノ・メソード」が聴けるコンサート■

がある。名古屋まで高速千円で行きたいぞ!

NHK東京児童合唱団第39回定期演奏会

2010年11月27日[土]18:00開演(17:15開場)

2010年11月28日[日]13:30開演(12:45開場)

会場 東京オペラシティコンサートホール:タケミツメモリアル

Ⅰ N児が選ぶ日本の歌50選―「みんなのうた」シリーズ第Ⅰ集 [2010年委嘱初演] 編曲:加藤昌則、上田真樹

演奏:ジュニアクラス、シニアクラス、ユースシンガーズ

Ⅱ 日本民謡による四つの女声合唱曲 [1965] 編曲:間宮芳生

演奏:ユースシンガーズ

Ⅲ 児童合唱のためのコンポジションⅫ「はるかな あしたから」 [1985年委嘱作品] 作曲:間宮芳生

演奏:シニアクラス、ジュニアクラス

Ⅳ 童声(女声)合唱とオーケストラのための「響紋」 (ピアノ・リダクション版) [1984] 作曲:三善晃

演奏:ジュニアクラス、シニアクラス、ユースシンガーズ

Ⅴ マリンバと童声合唱のための「かみさまへのてがみ」 [1985] 作詩:谷川俊太郎 作曲:三善晃

演奏:ジュニアクラス

Ⅵ 唱歌の四季 [1979年委嘱作品] 編曲:三善晃

演奏:ジュニアクラス、シニアクラス、ユースシンガーズ

| 2010年11月01日(月) | アンビエント・ミュージック |

ううう。予期しなかったアンビエントリサーチ独白への言及が福島さんから>■

スカイツリーのキーンがディストピアに通ずる、蛇骨湯への記述がこの催しの暗喩である、よ、よくも見破ったな福島一刀斎・・・ドキンちゃん、うしろから「あなた仕込んでいないでしょ!」と頭をうしろからたたくのやめてください。

アンビエント・ミュージック、そいえば去年港区港南図書館で『アンビエント・ミュージック1969−2009』三田格編集を立ち読みした。こういうのは最初に書いたひとの勝ちだな。エクスペリメンタル・オーディオ・リサーチに強い懐かしさが。Why Sheep?のファースト、ホワイトウールジャケットはじゃまなんで捨ててしまったが希少価値があったのか!お、ECMがアンビエントでくくられている、今村健一さんの切り口だ。知っている音源たちについてどうしてアンビエント・ミュージックなのかやはりわからない、全部ぜんぜん違う音楽じゃんと素朴に思うのは、共通性を抽出する知的能力、つまり知性に欠けていると言われても仕方ない。

裏アンビエント・ミュージックという続編ではジョー・ミークを起点にセレクトされている、と、どこかで読んだぞ。おお!ジョー・ミーク。

ジョー・ミークはこの1曲が好きでね、連載タガララジオを構想したとき1曲目にすることが目的だった。■

2曲目にひらめいたのがA-Musikで。Jazz Tokyoのコラムだからジャズ盤がアタマにレイアウトされるように並べて原稿とした。

わお。『シューゲイザー・ディスク・ガイド』■なんてあるのね。

90年代、マイブラ(My Bloody Valentine)を筆頭に大ムーヴメントとなった「シューゲイザー」、500作品を超える新旧バンド、アーティストの音源を紹介、・・・とはいえ、マイブラ以外要らないと思いませんか?

ま。セレクトされていたり、コンプリートされていたりすると、絶対に気になります。世界じゅうで生まれている録音された音楽のすべては原理的に聴き切れない。その先の音楽へ。CMみたいだな。友だちとアンテナを張りあうのは、みんなで渡ると怖くない、じゃなくて、踏査が加速するからだろうか。そういう構えは世代的なものなのかなあ。

エクスワイフがかつて放った名言「なんでこんなにCDがあるのよ!1枚しかかけられないんだから1枚あれば充分でしょ!」