目次|過去|未来

| 2010年04月03日(土) | 映画は時に映画げん。 |

ちょっと前、伊太利映画「カラヴァッジオ−天才画家の光と影−」を見た。

バロック絵画の天才画家でこの人無かりせば、後のラファエロ・レンブラント・フェルメールは出なかっただろうと言われている。光の扱いの旨さは昔の、英国映画「カラヴァッジオ」のデレクジャーマン監督作品の方に軍配を上げる。こちらの方は画家へのオマージュ(尊敬又は賛辞)作品なので、ストーリはあって無きがごとしで、背景にトラック!?が停まっていたりする。

一見めちゃくちゃなように見えるけれど、画家が描いた作品の、映像での再現は素晴らしかった。見た後、あんなライティング(光の塩梅)をしてくれる助手がいたらなあと真剣に思ったくらい見事だった。

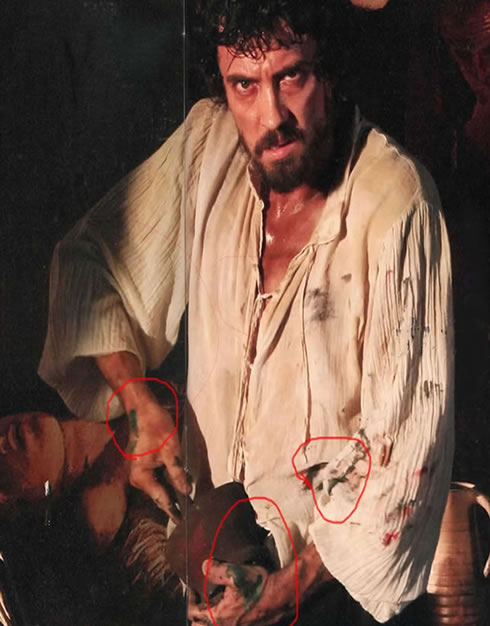

一方、伊製の方は、テレビドラマをくっつけたのを映画に仕立てたようで、一見歴史に忠実なようで白ける場面が数カ所あった。一つは制作中のカラヴァッジオの手やシャツにベタッと絵の具のビリジャン(緑色)が付いていた事だった。

これは、江戸時代の居酒屋で、机にもたれ椅子に座って酒飲んでる光景と同様にありえない。同じように、ダヴィンチの作品「最後の晩餐」にも言える事で、最後の晩餐を行ったとされる時代に、ああいった食卓風景はなく、全員横になって食べていた。西洋がテーブル椅子を使用し食卓にするのはずっと後である。

カラヴァッジオの生きた時代は16世紀、現代でも油絵の具セットの基本色に入っている緑色(ビリジャン)は、昔からあった物ではなく、19世紀にフランス人ギネーが発明、作り出したケミカルな絵の具である。もし、手やシャツにつけるとしたら*テールベルトでなければならない。

また一つは、天井の高いがらんとした大画室、真正面は白壁、その右壁面に大きな窓、その窓辺すぐ横に、こちらに向かって襖二枚分くらいの絵をイーゼル(画架)に立て制作している場面。

これもおかしい。なぜか?絵描きなら即座に分かる。右から入って来る光線を画面に受けながら描き始めると、左利きでもない限り自分の右腕が画面に影を落とし邪魔になる。まともな画家なら絶対やらない。画室は基本的に北向き、その訳は一日中殆ど光量が変わらない事にある。筆を持つ手は常に窓と反対側。

さらには多くの日本人にとって大昔からイタリアはイタリアだと多分思っているから、カラヴァッジオが乱闘のあげく牢屋にぶち込まれて、牢屋の荒くれに出身地を聞かれ、来る牢屋が違うとまた袋だたきにされる。これが多分分からない。

パロックの時代、イタリア半島は南はスペイン領、ローマ辺りから半島付け根まで上右半分(石膏で有名なボローニャを含む辺りまで)が教皇領、つけ根までの左半分はトスカーナ公国、北部大陸部はヴェネチア共和国、ミラノ公国、トリノ公国、ジェノバ共和国とバラバラで、イタリアがイタリアと名のったのは、神聖ローマ帝国のちょっと前、東フランク王国の時代、日本で言うと平安時代、朝鮮半島は丁度、新羅から高麗に変わる境目あたり、唐は末期の頃で9世紀半〜10世紀半ば約100年間位「イタリア」を名乗った事はあったが、それ以後分裂し,明治4年くらいまで歴史上統一されたイタリアという国はなかった。

その中で、カラヴァッジオは、宗教画を依頼され、ローマ教皇領のバトロンのもと、天才を発揮し後世に残る仕事をした。ローマの高級売春婦や市井の爺婆を実際のモデルとして使い、多くの貴族もどきの画家に顰蹙を買ったが、聖と俗を超越して描いた。

事実を元にしたという映画や小説を本当だと思ってしまう危険はいつも隣にある。

*テールベルト[Terre Belt]

暗い色調の緑色をしている土顔料で、緑土と呼ばれる。

テールベルトは主に。

ベローナ型

ビリジアン調の淡い緑土。

ボヘミア型

オリーブグリーン調の緑土

→2002年の今日のたん譚 日本国滅亡

→2003年の今日のたん譚 もう一人のベルナール

→2004年の今日のたん譚 超(鳥)人